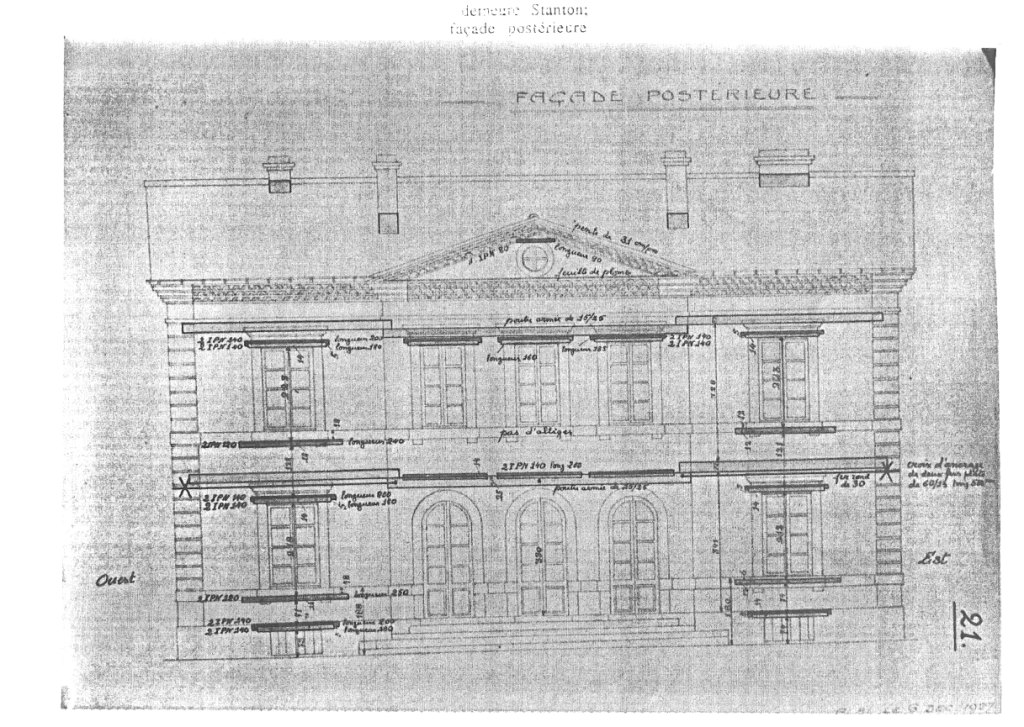

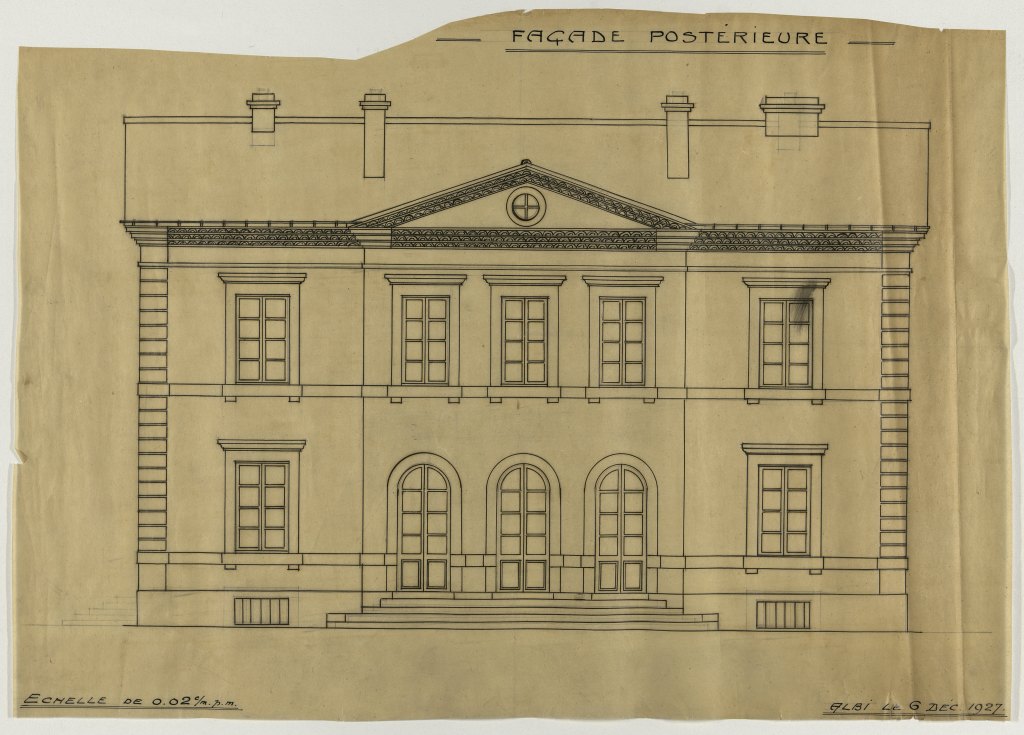

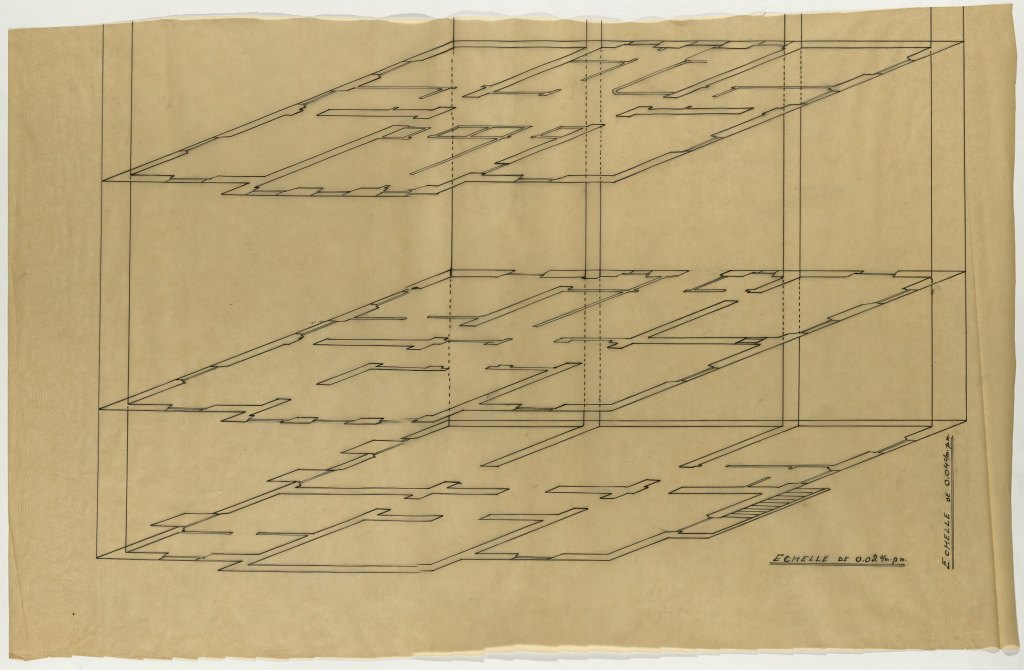

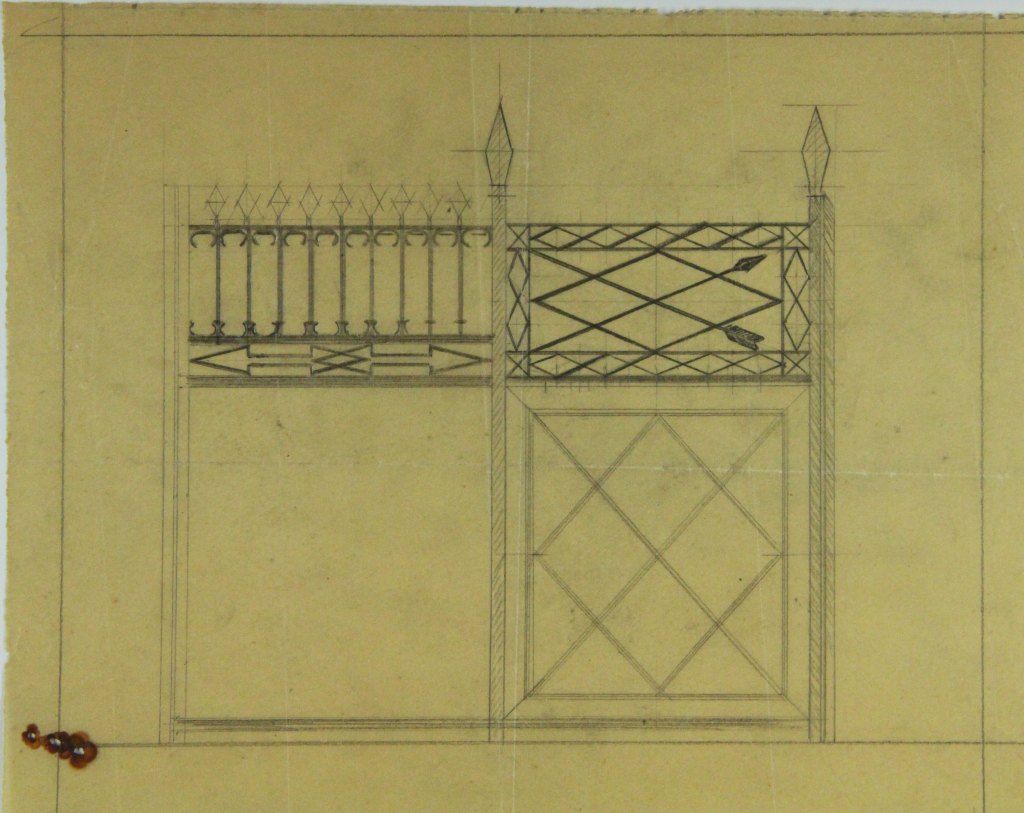

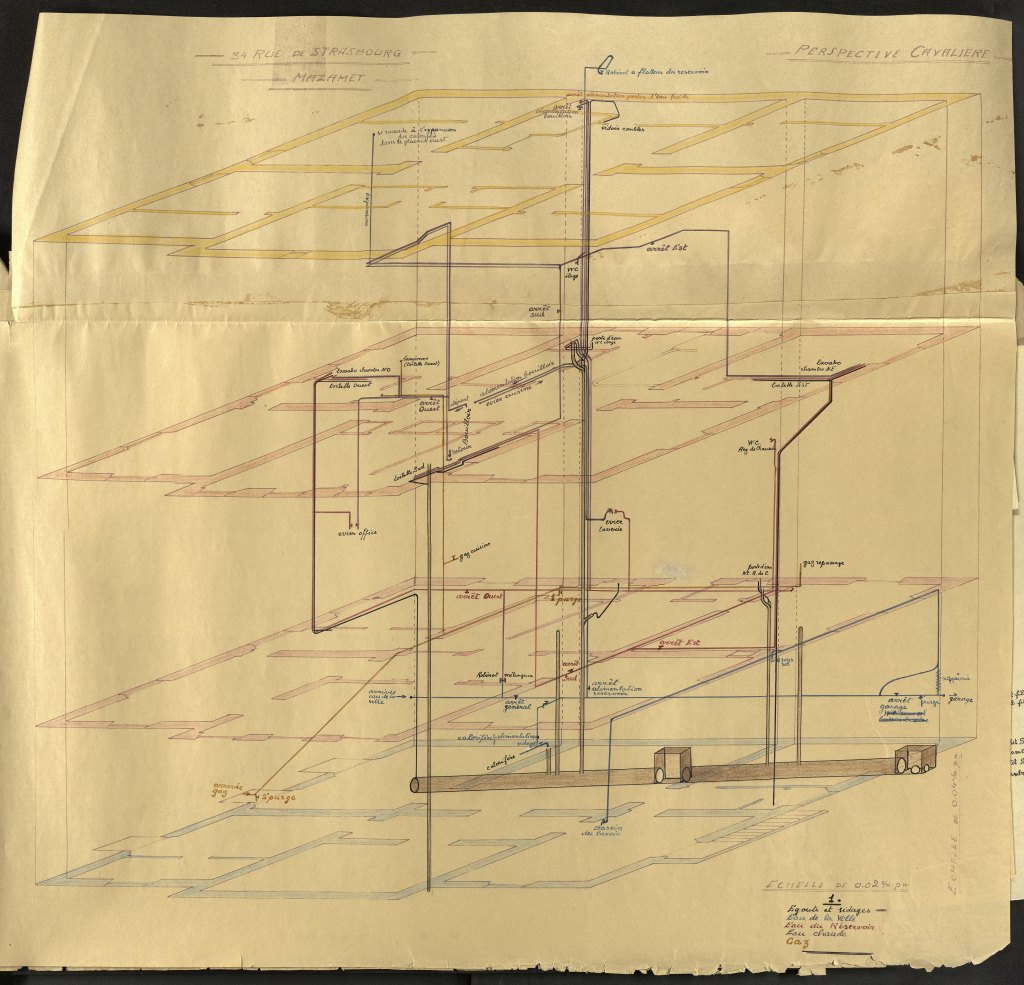

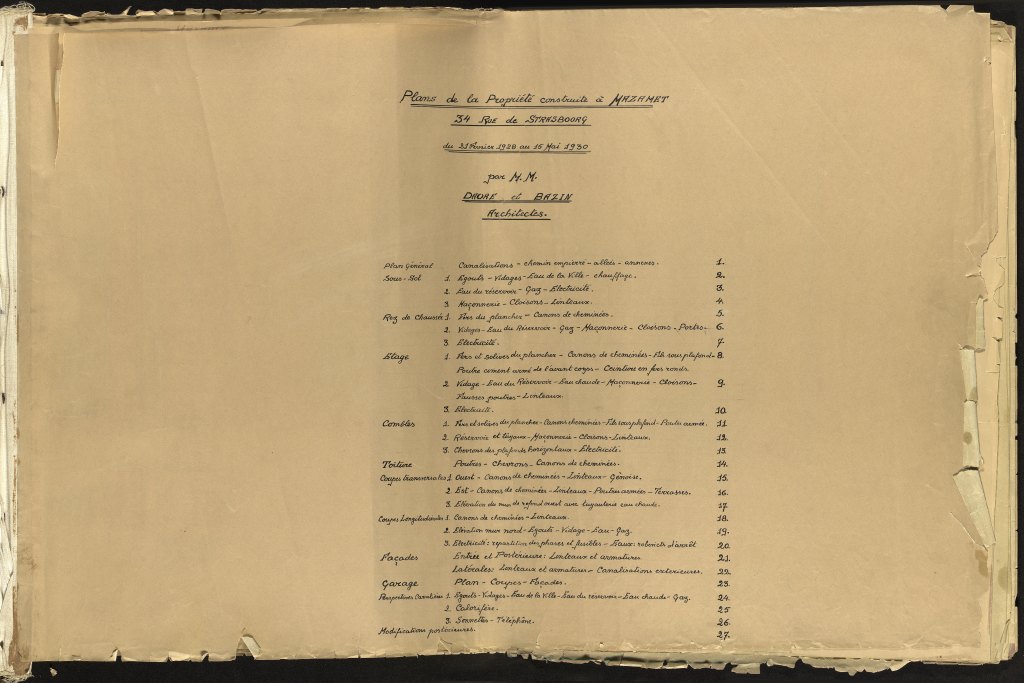

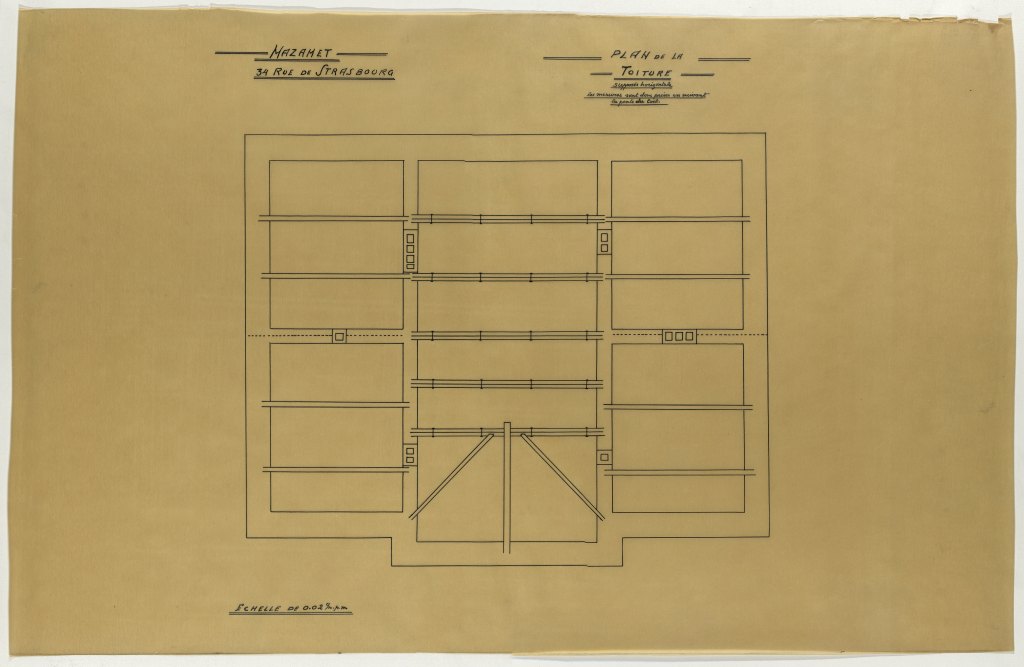

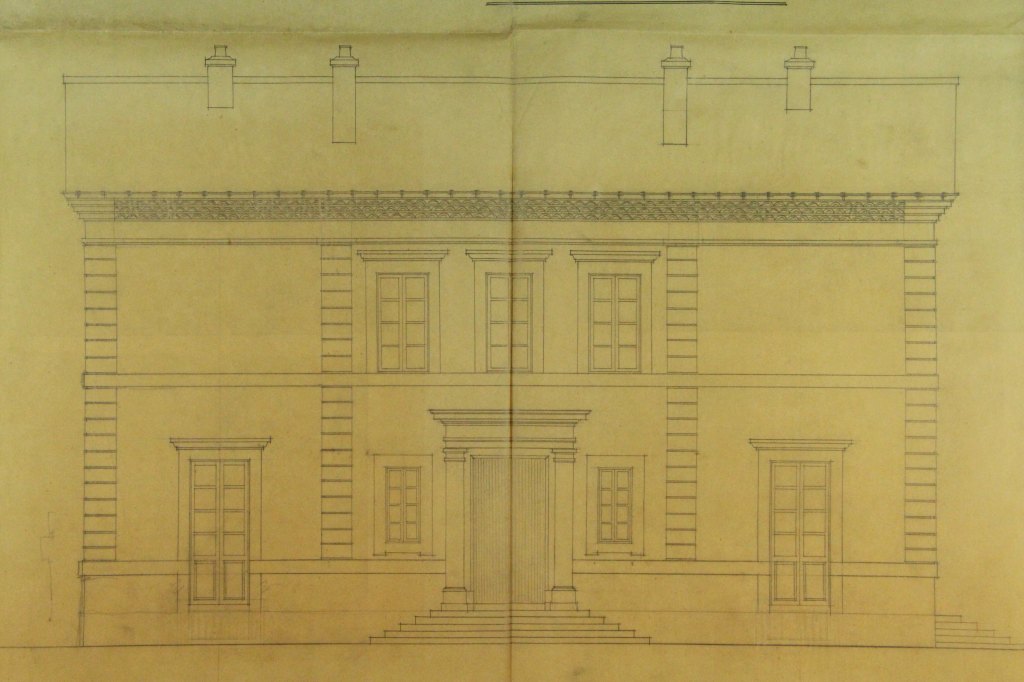

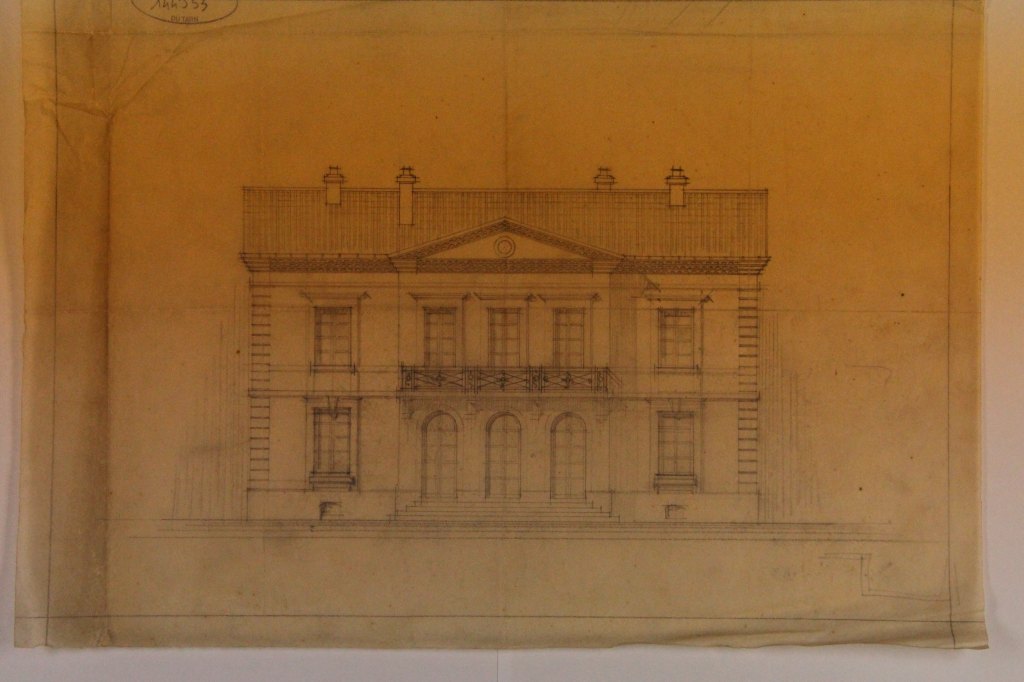

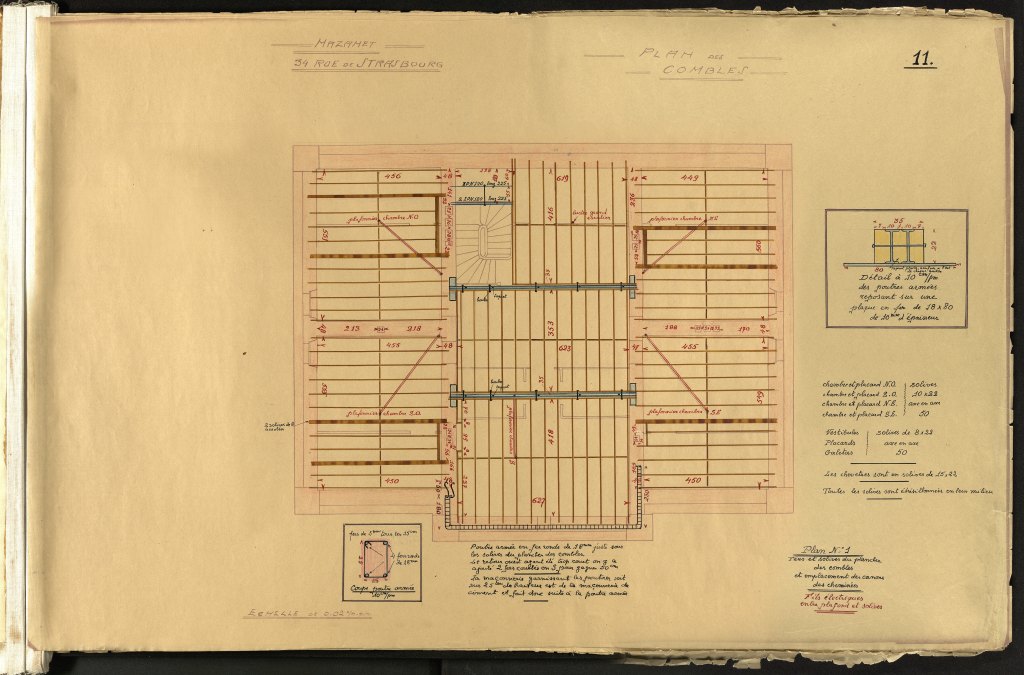

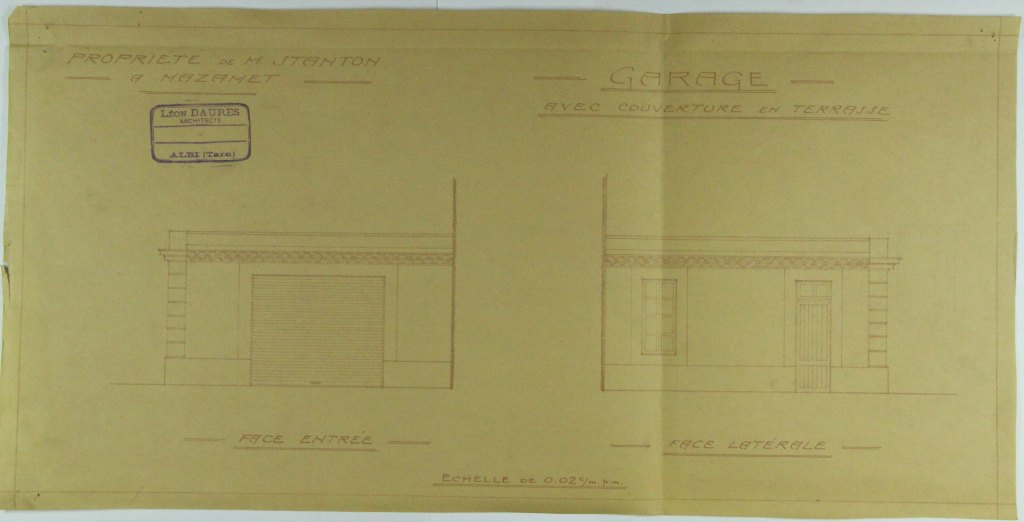

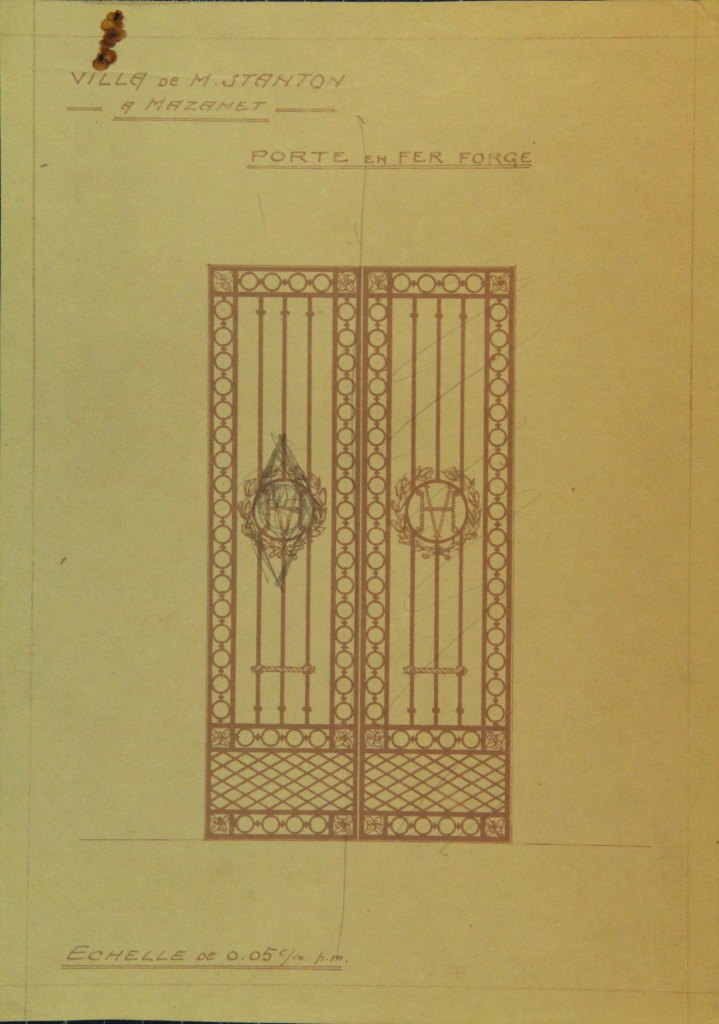

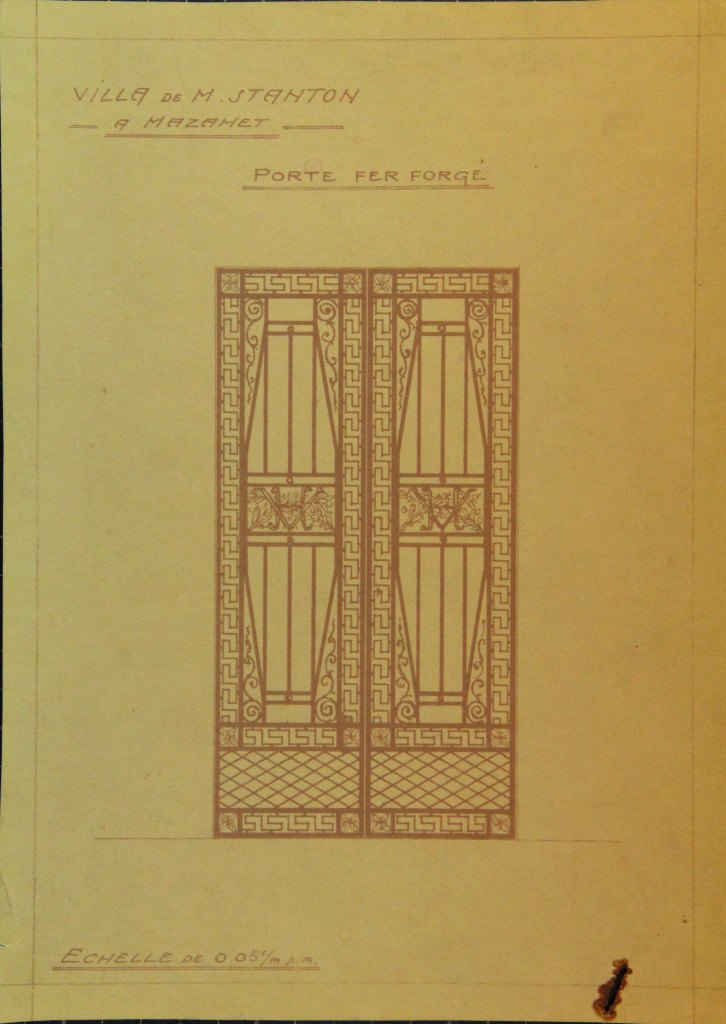

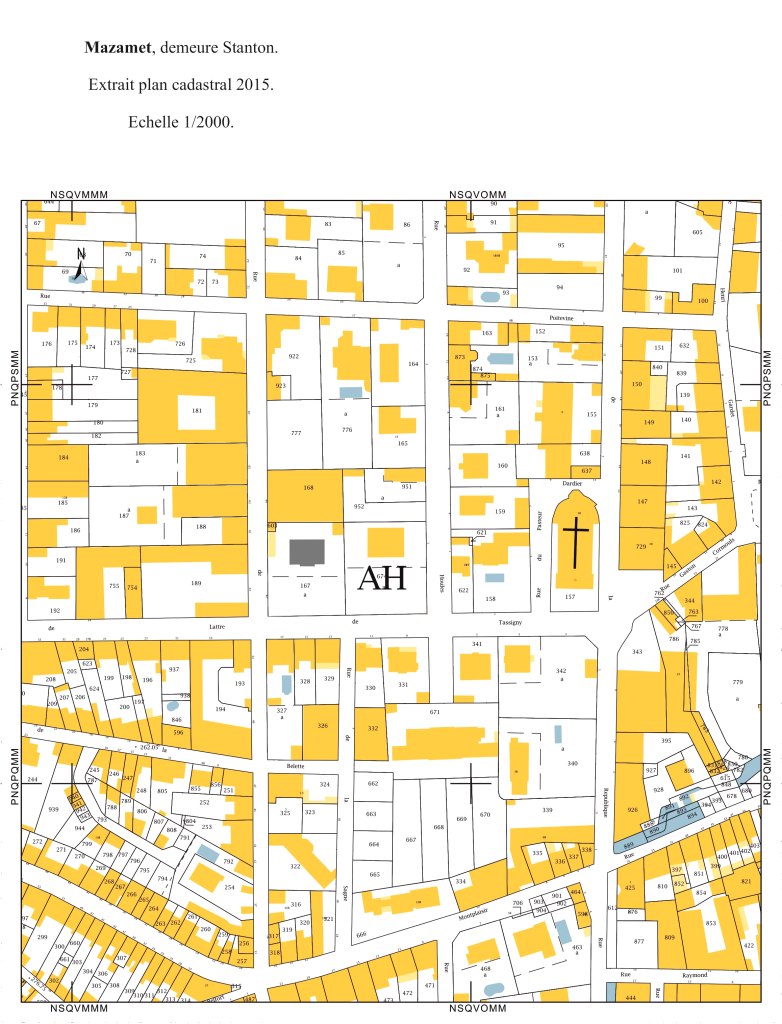

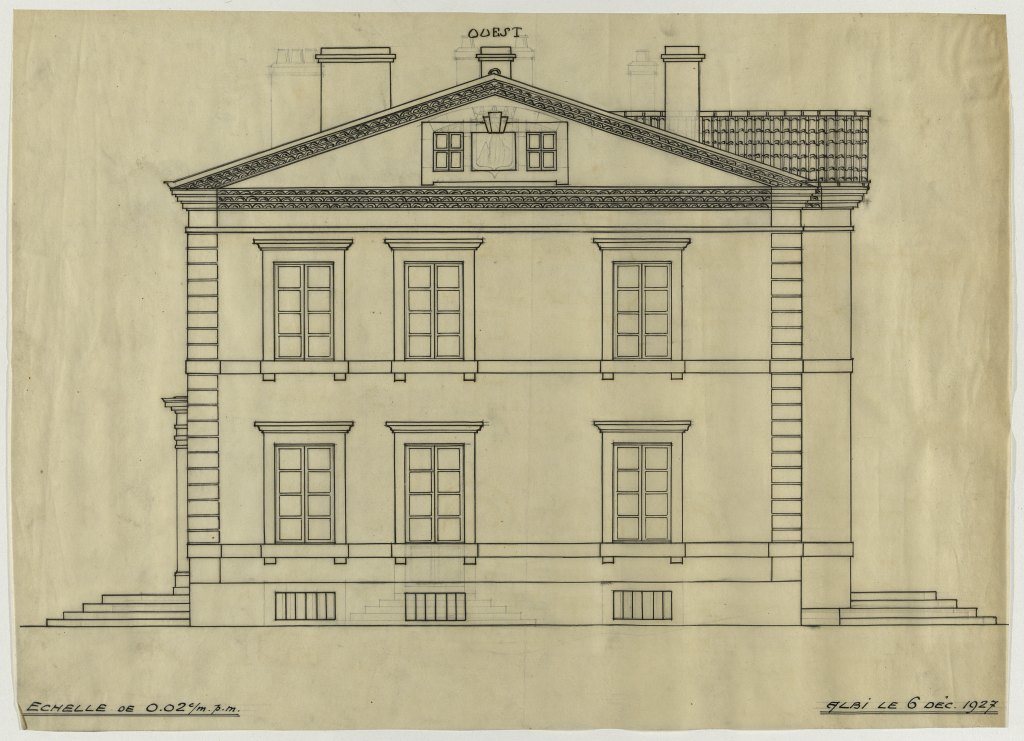

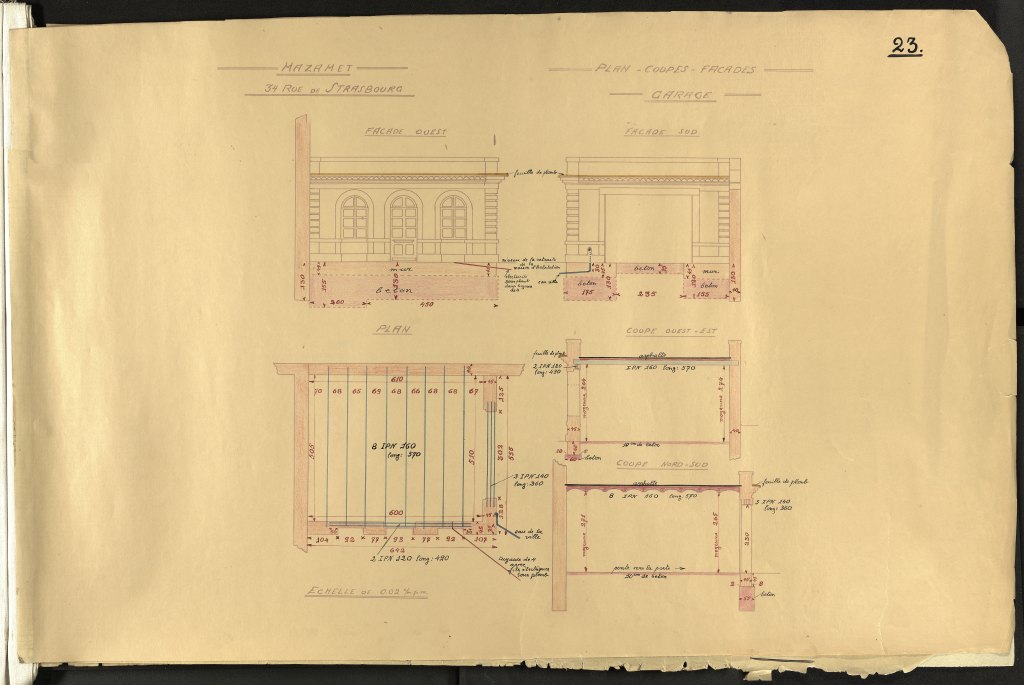

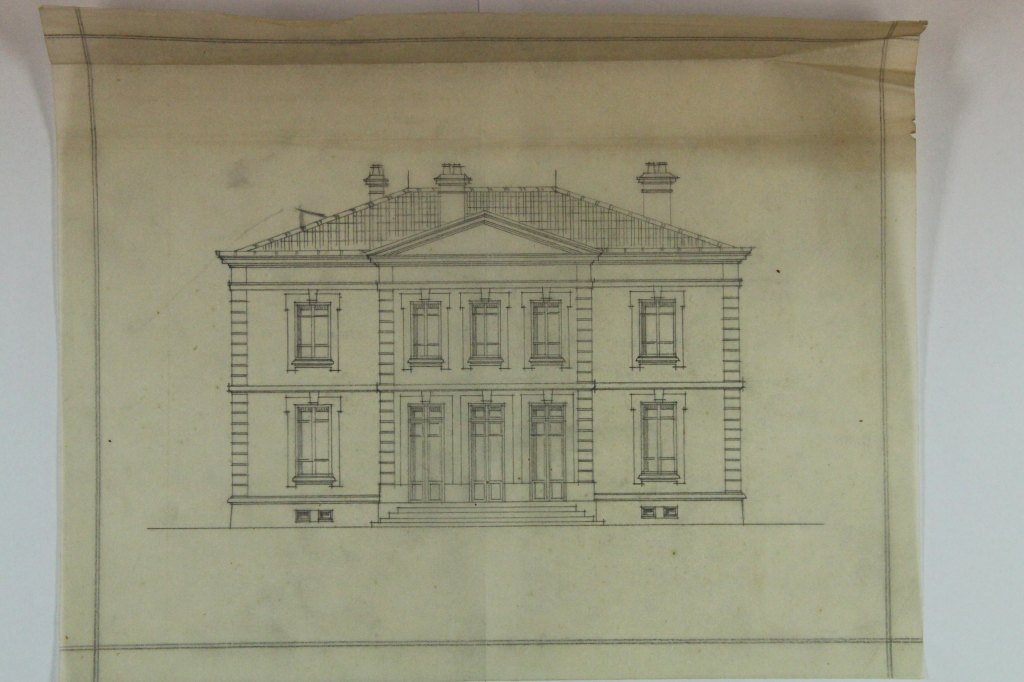

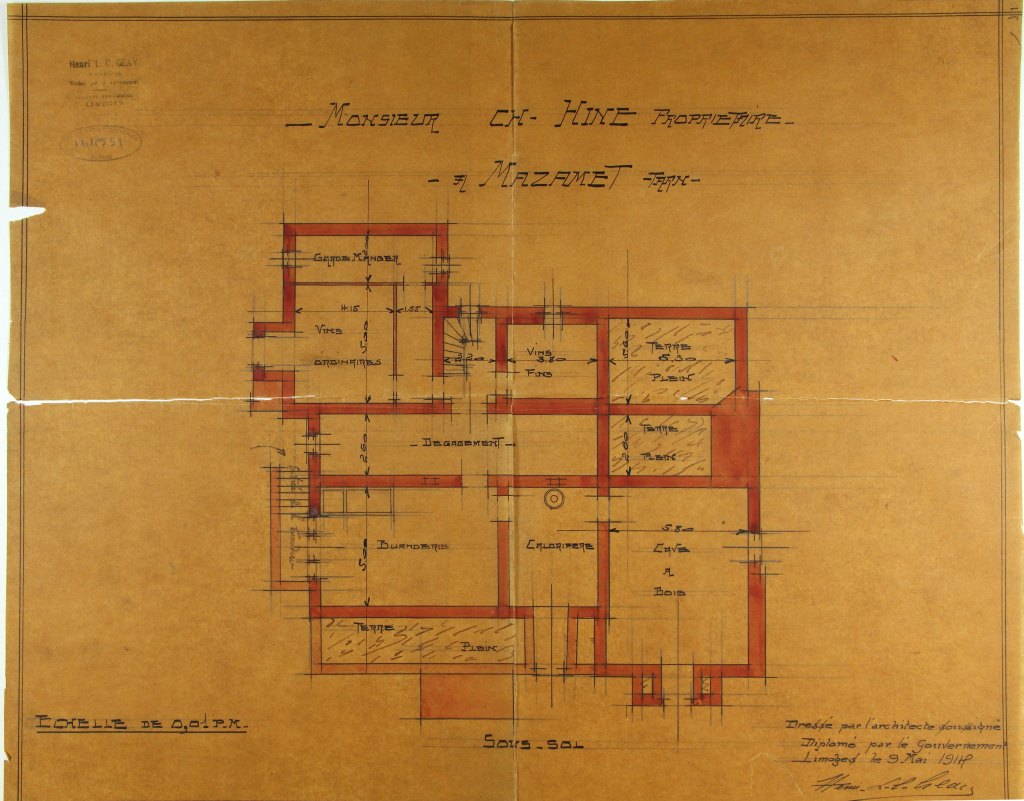

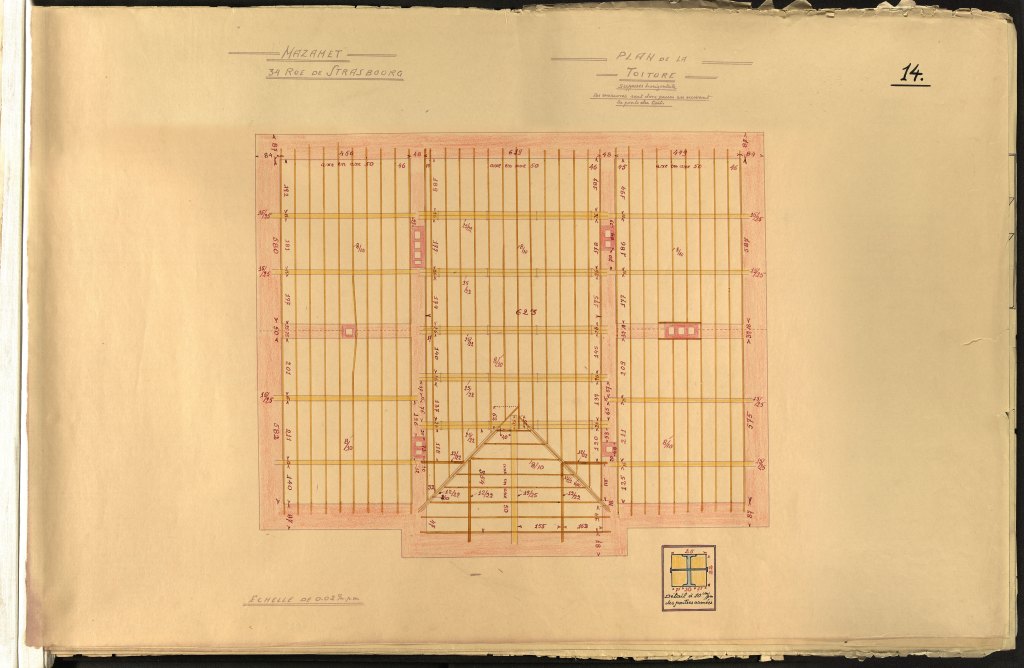

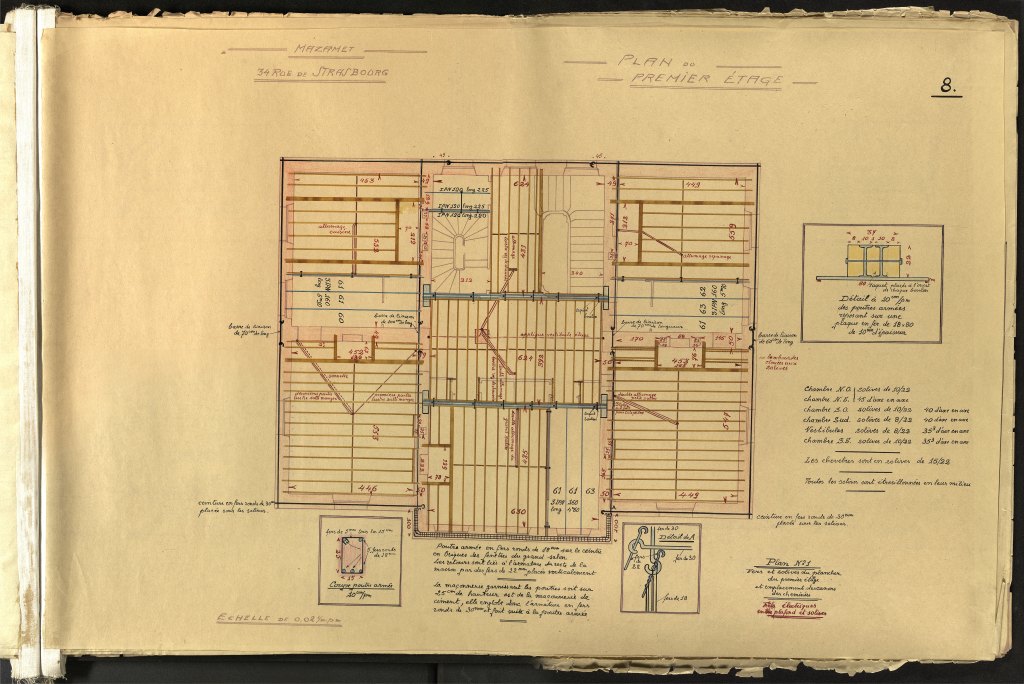

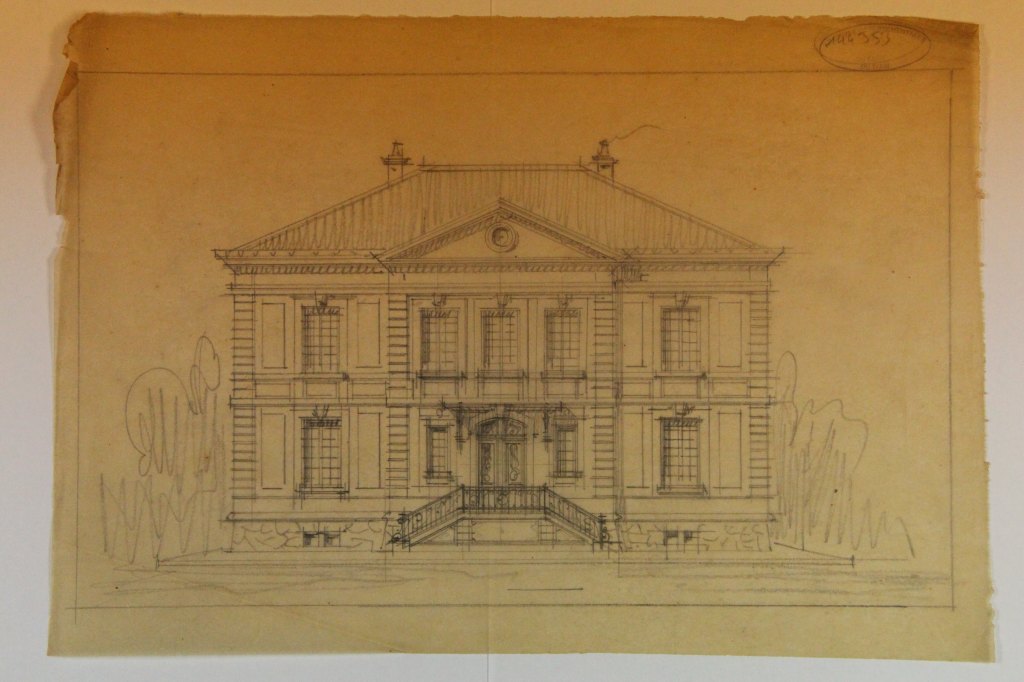

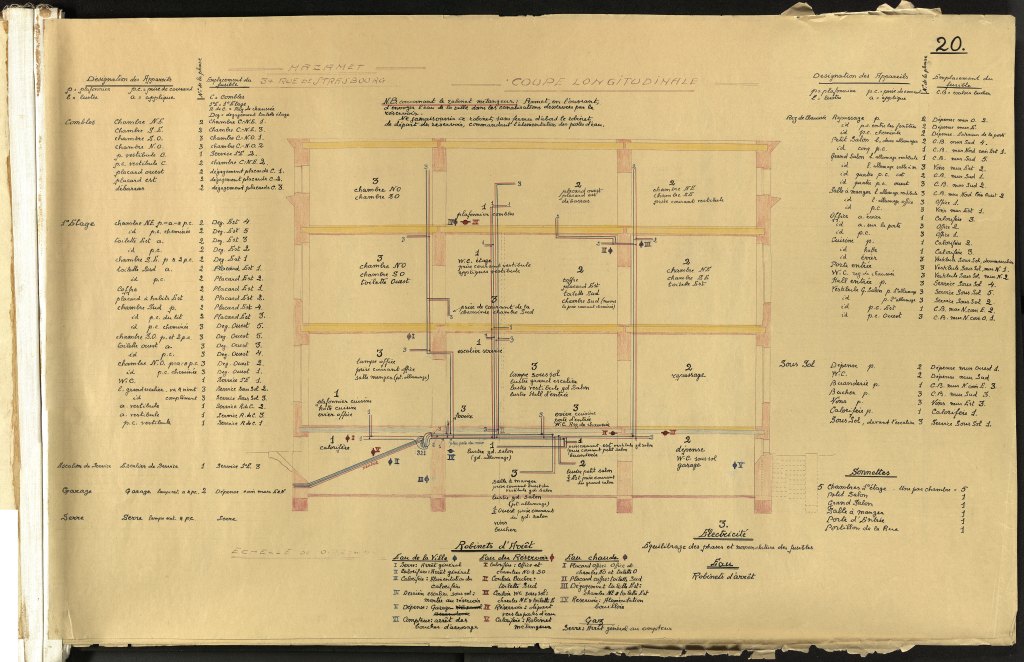

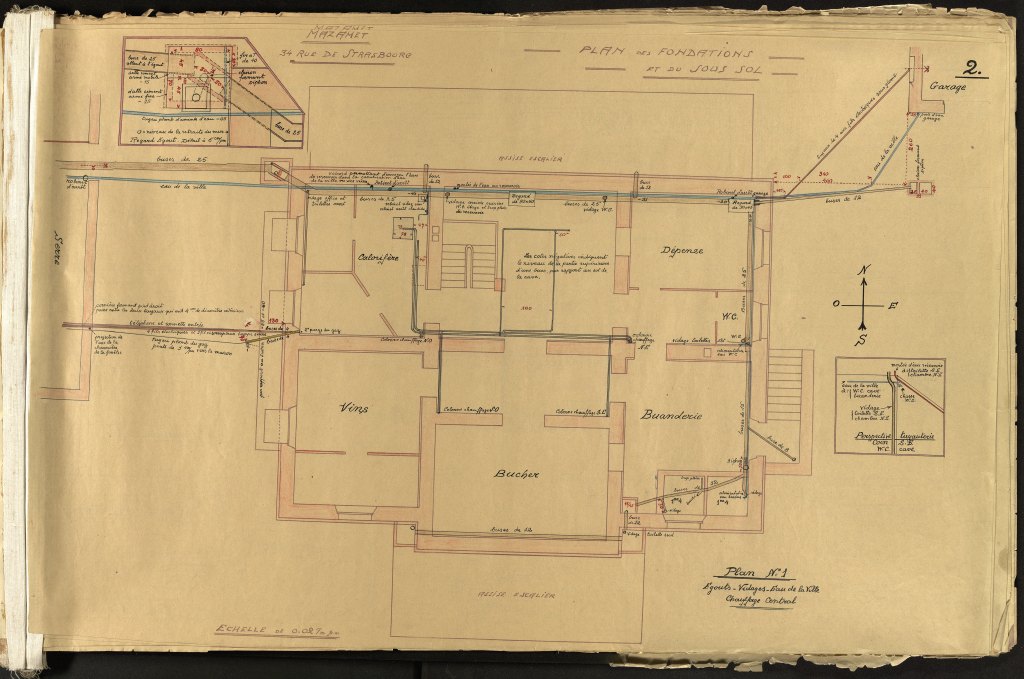

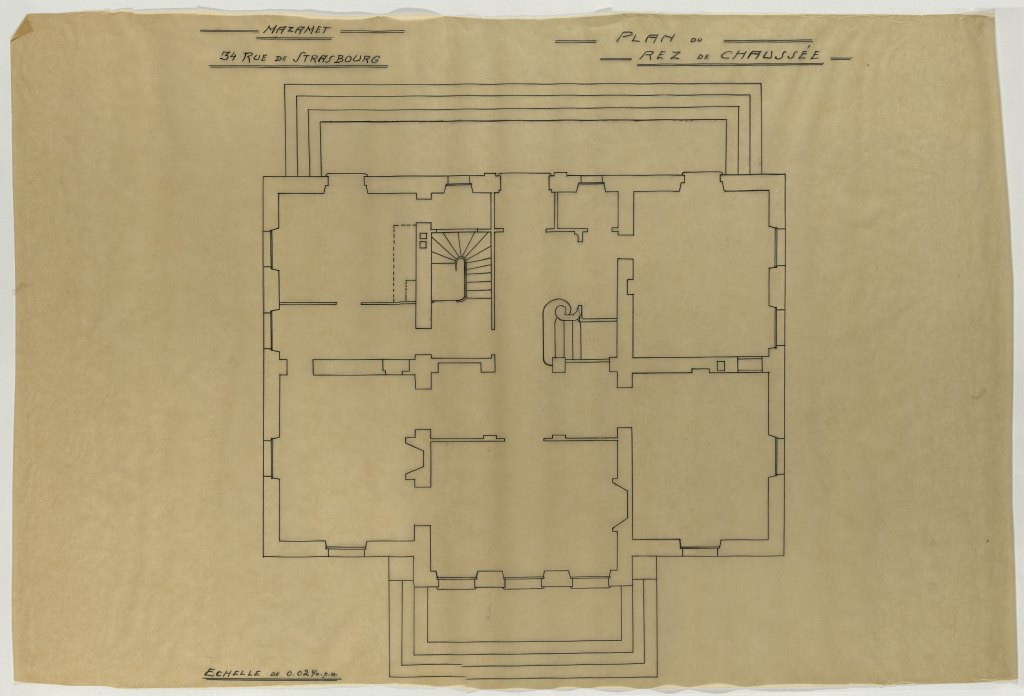

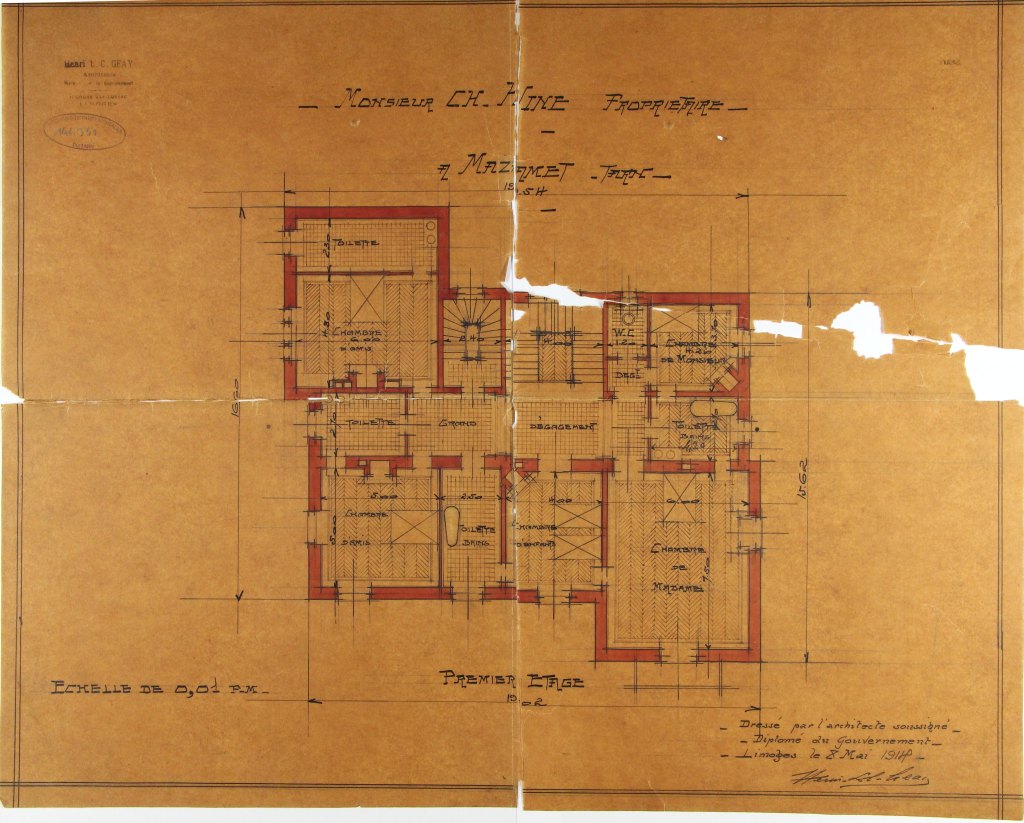

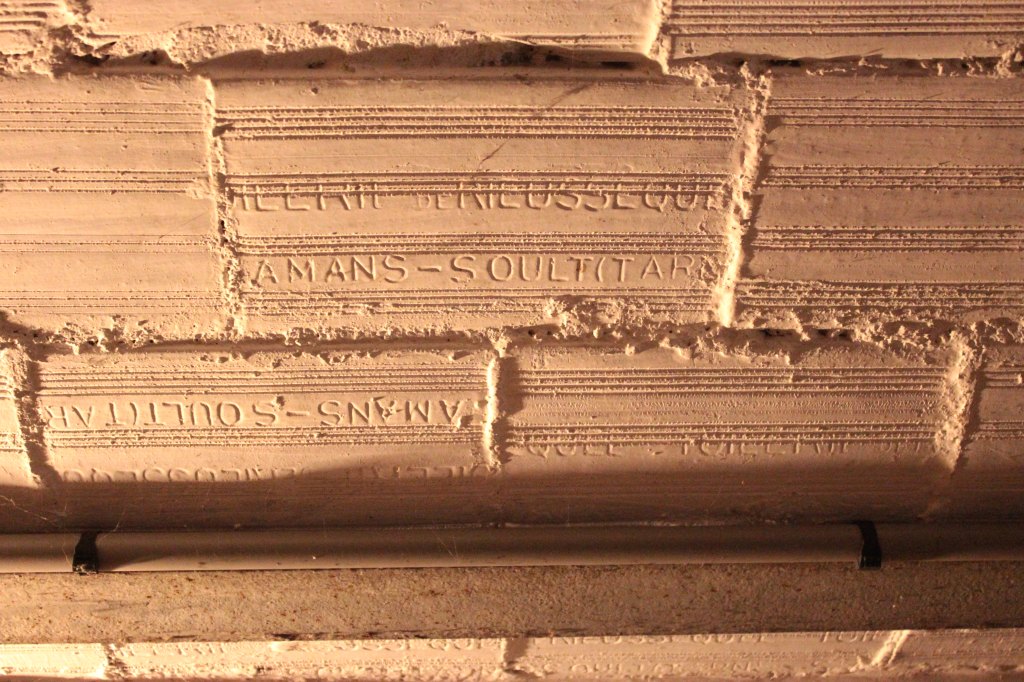

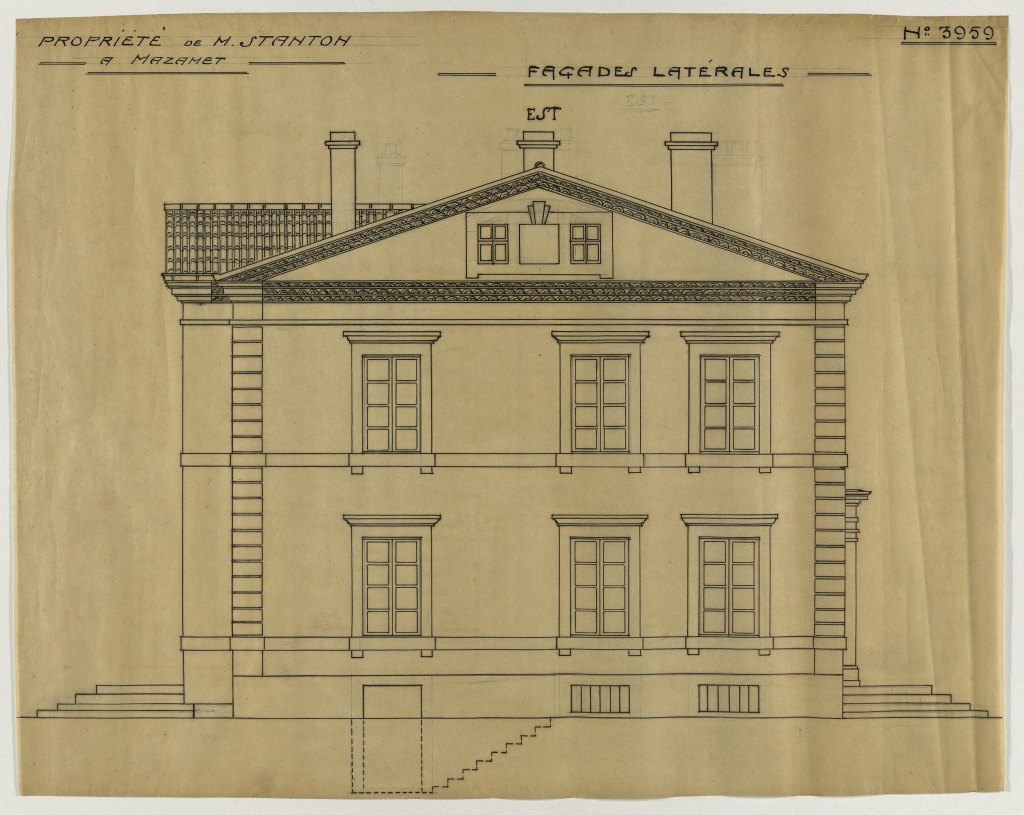

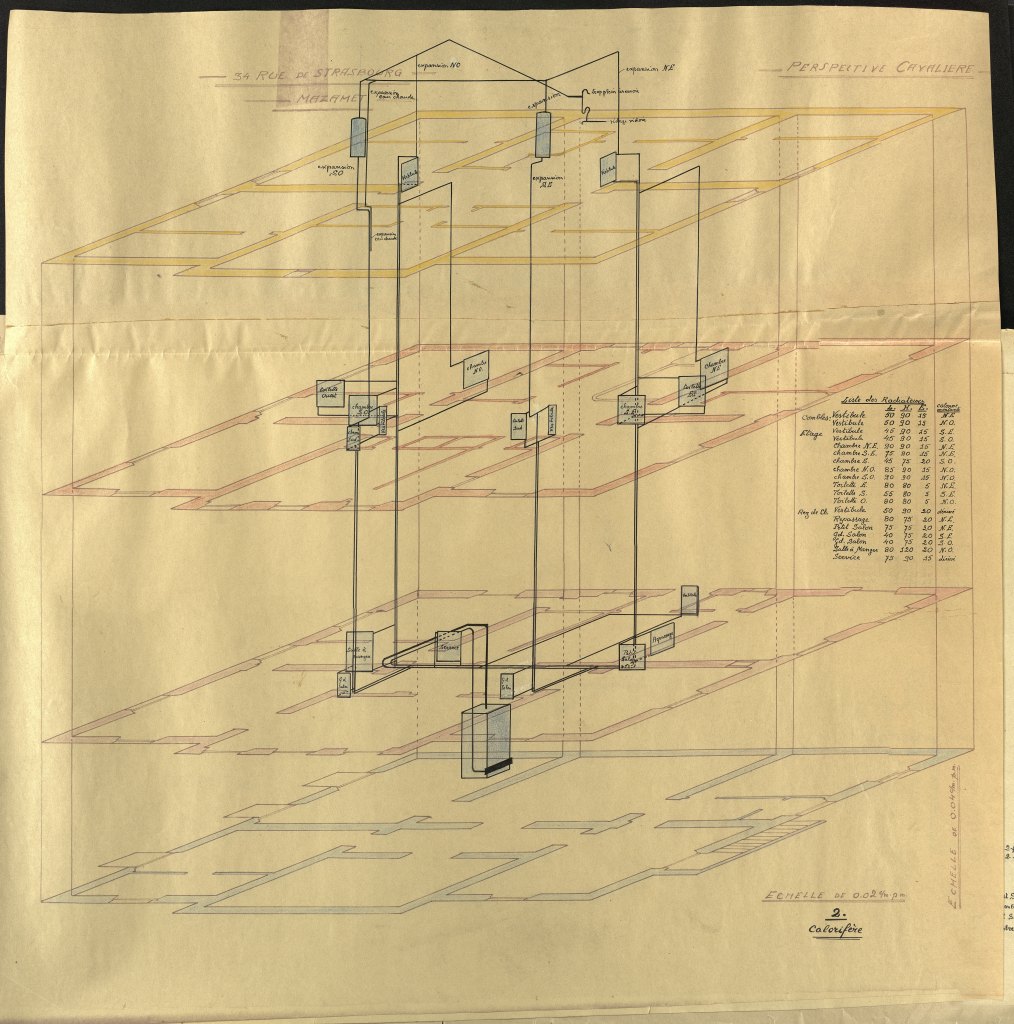

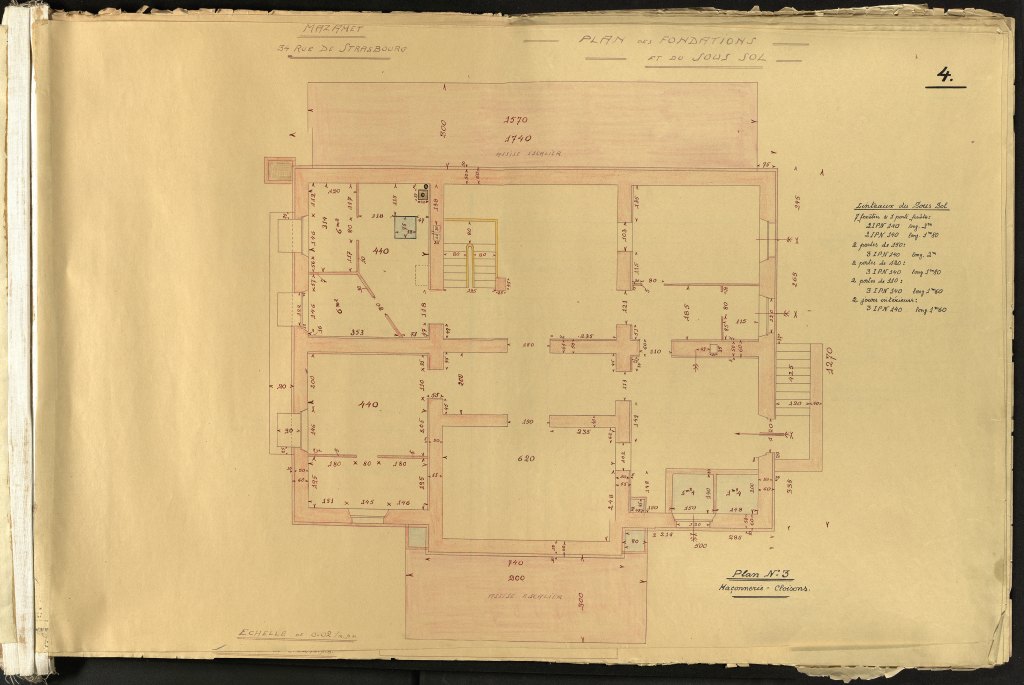

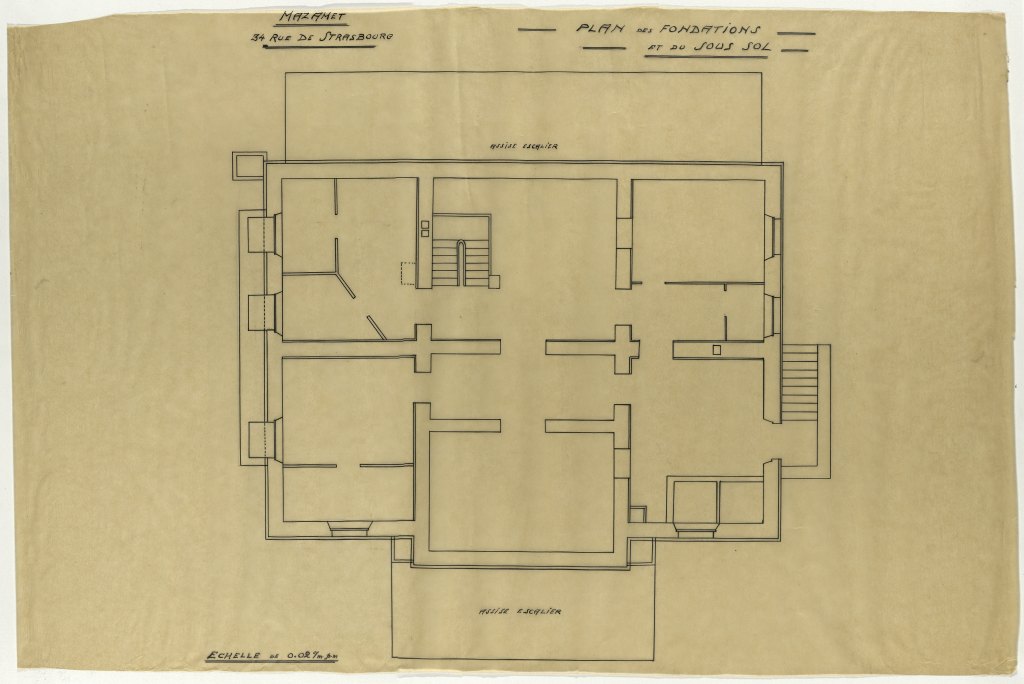

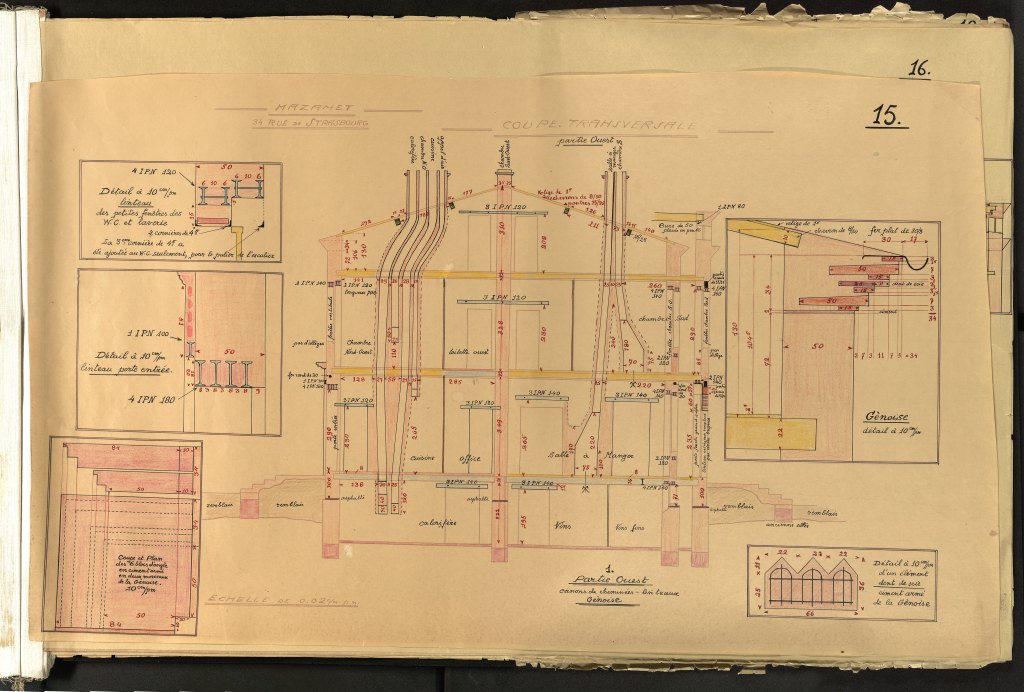

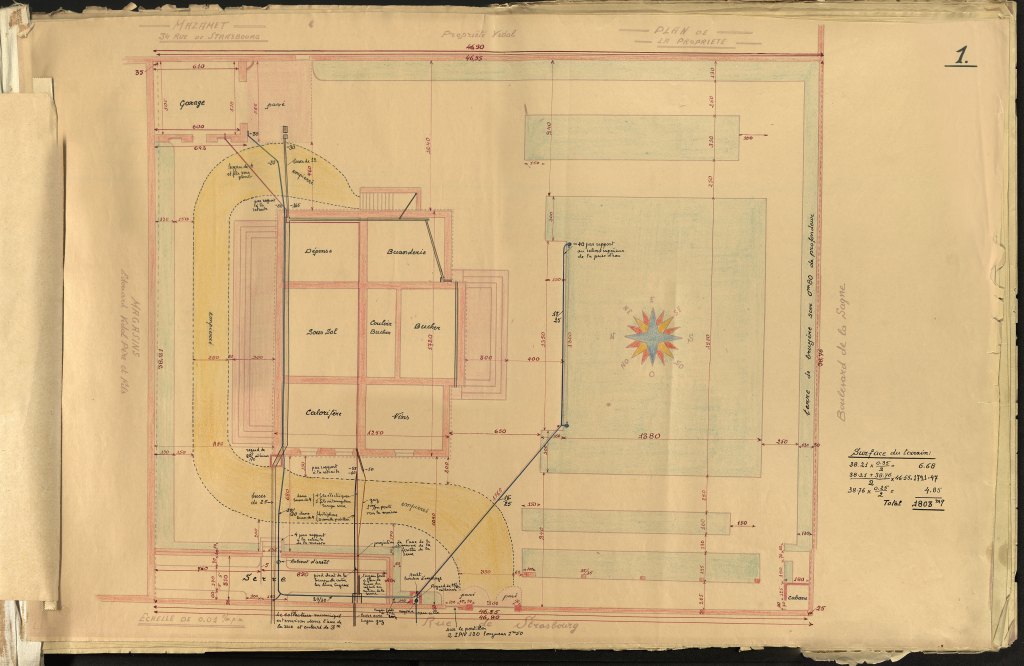

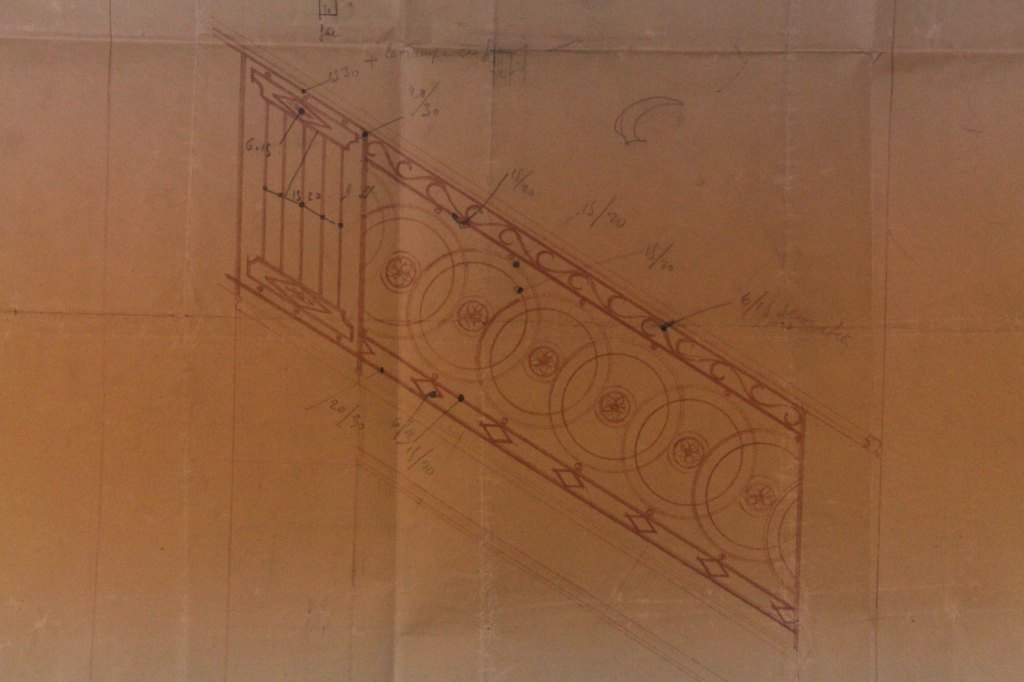

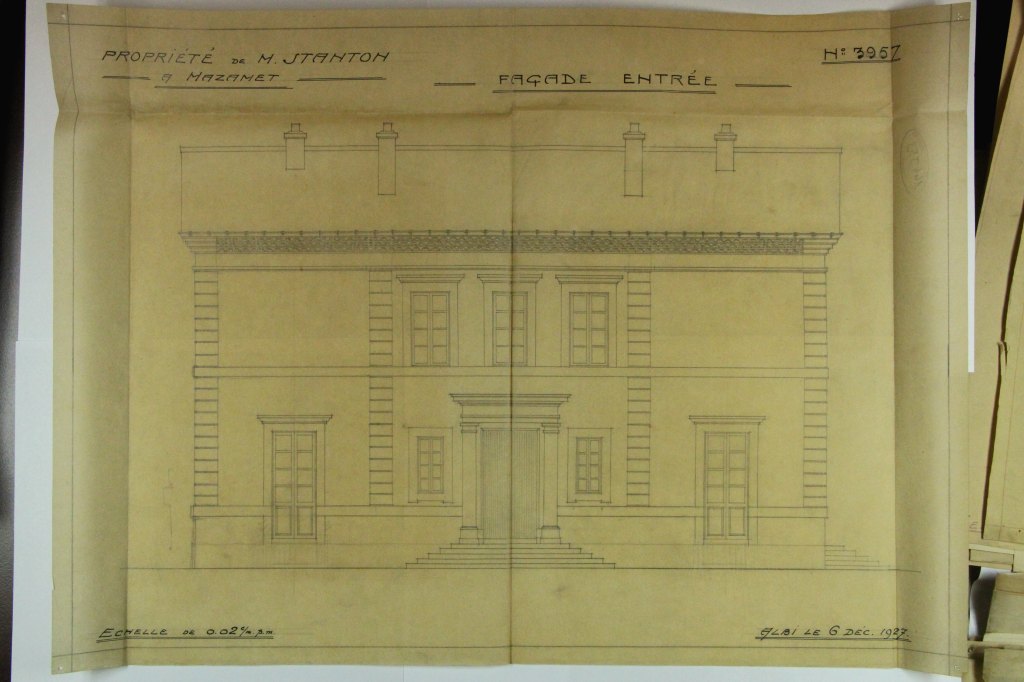

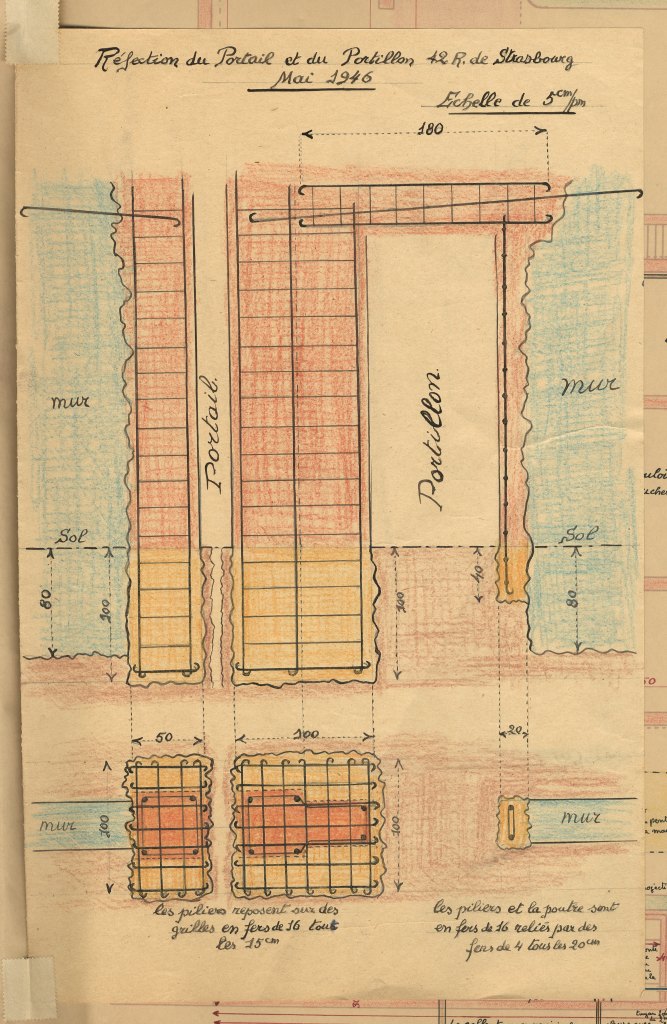

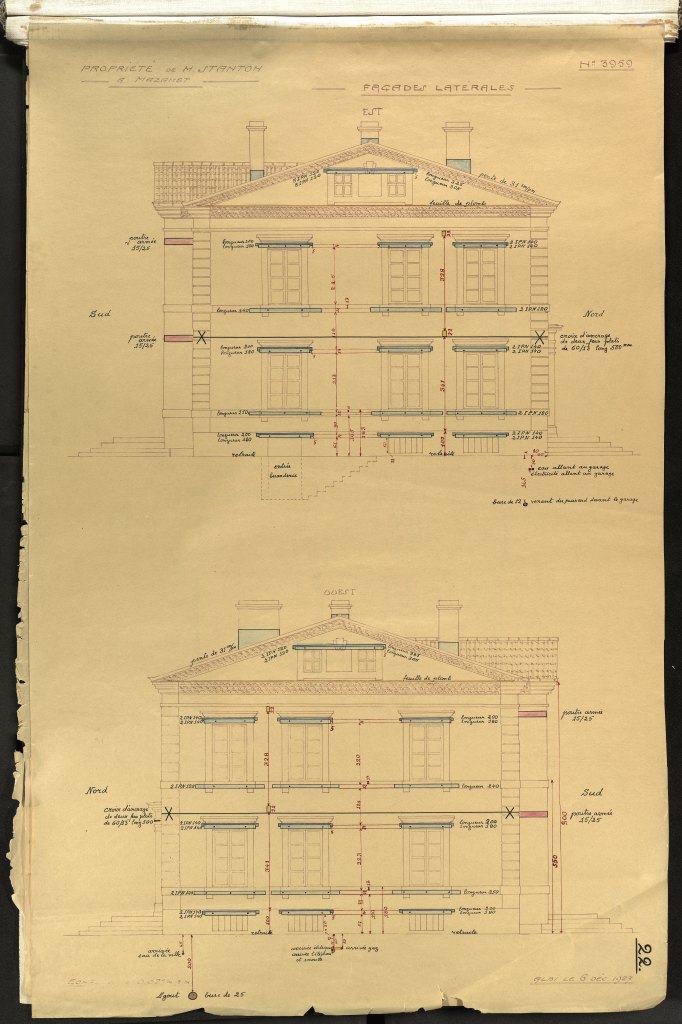

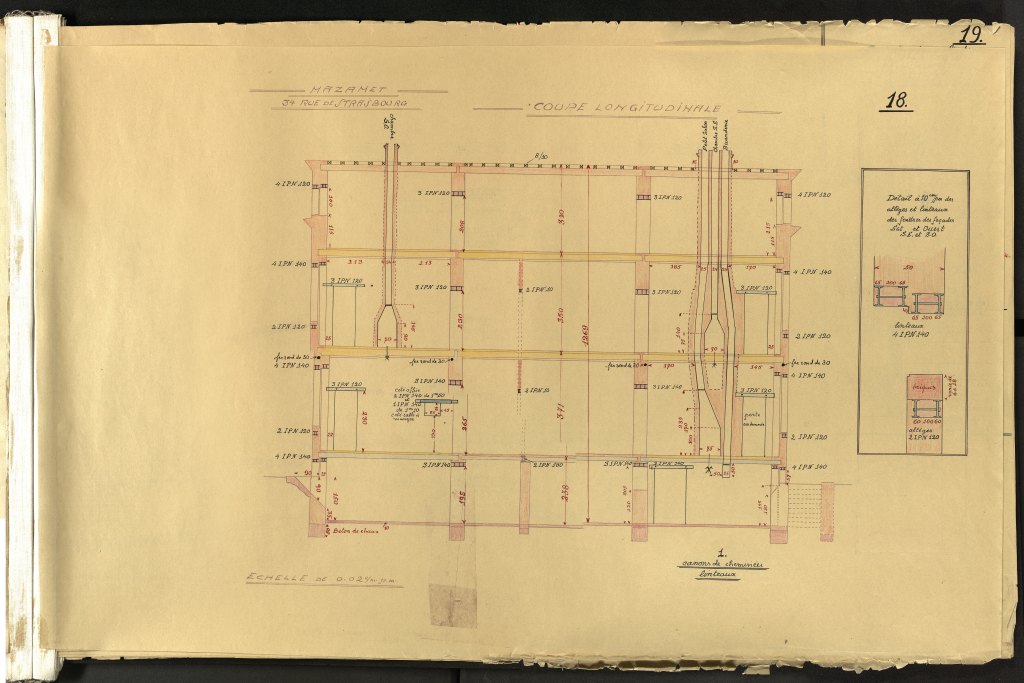

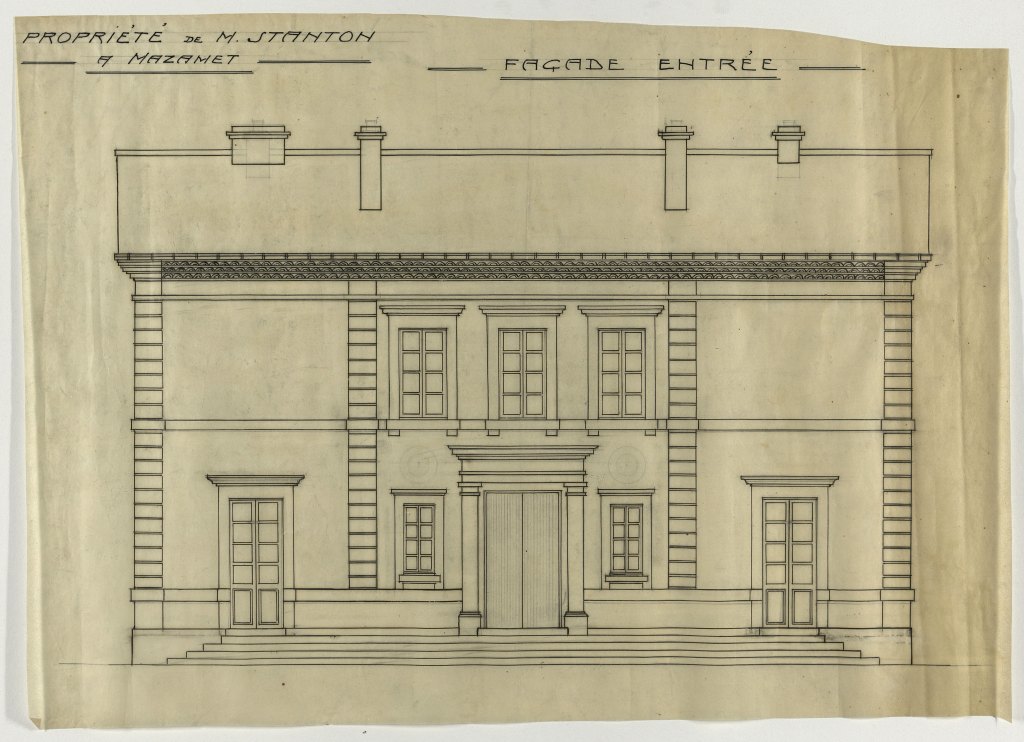

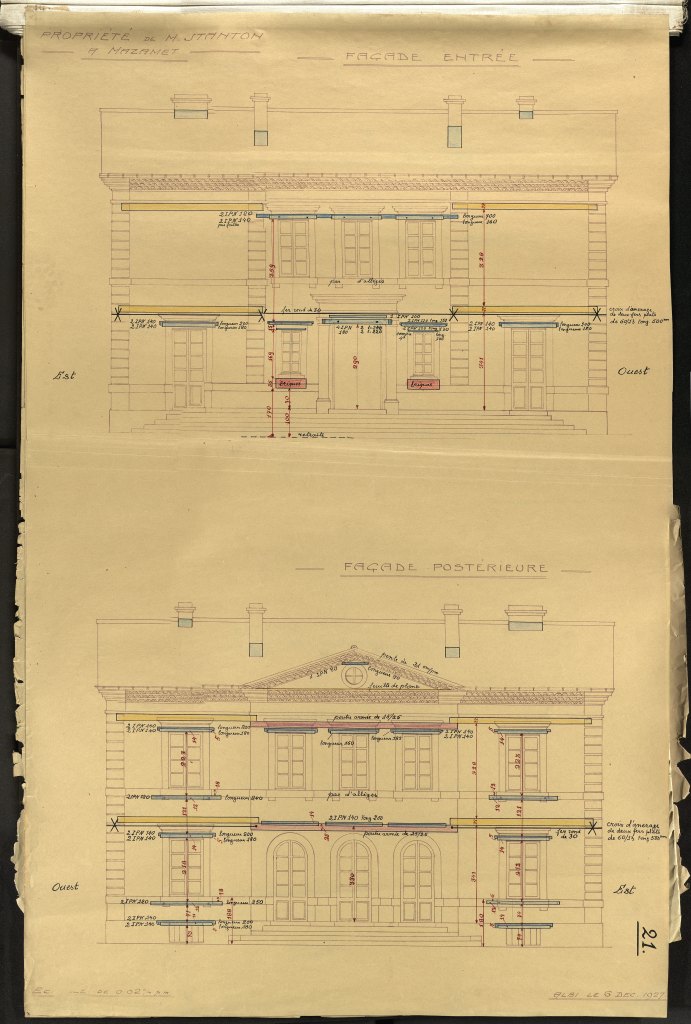

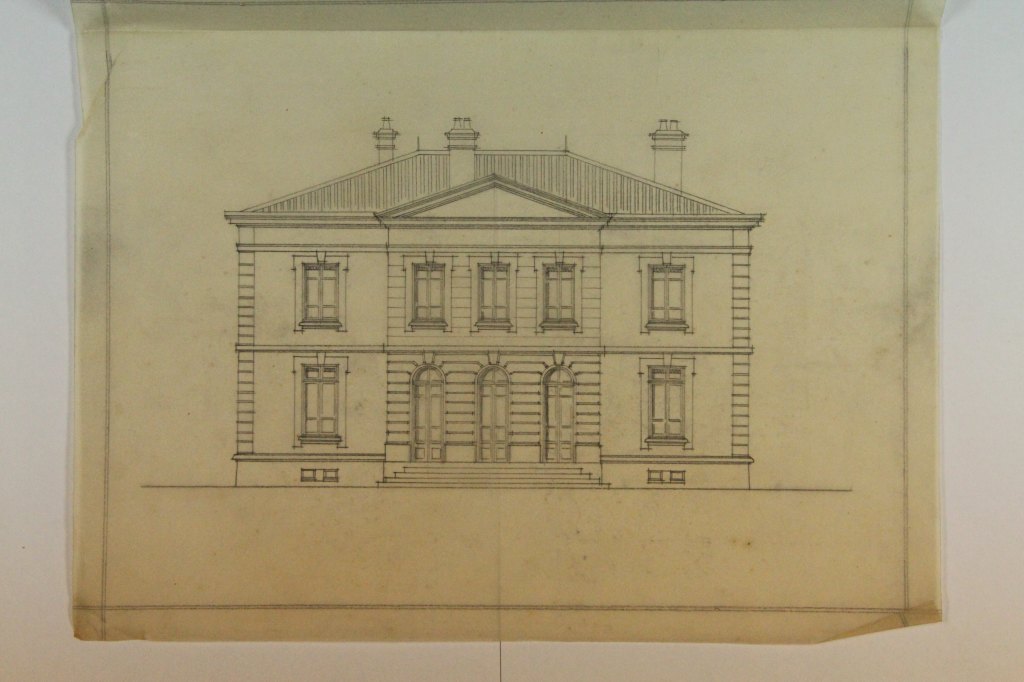

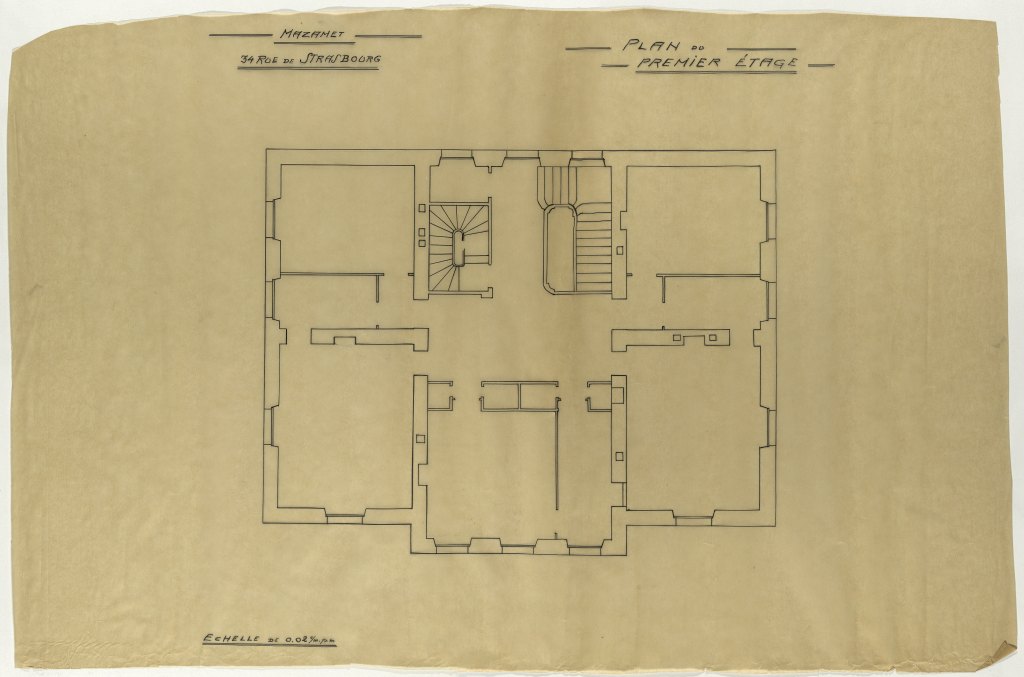

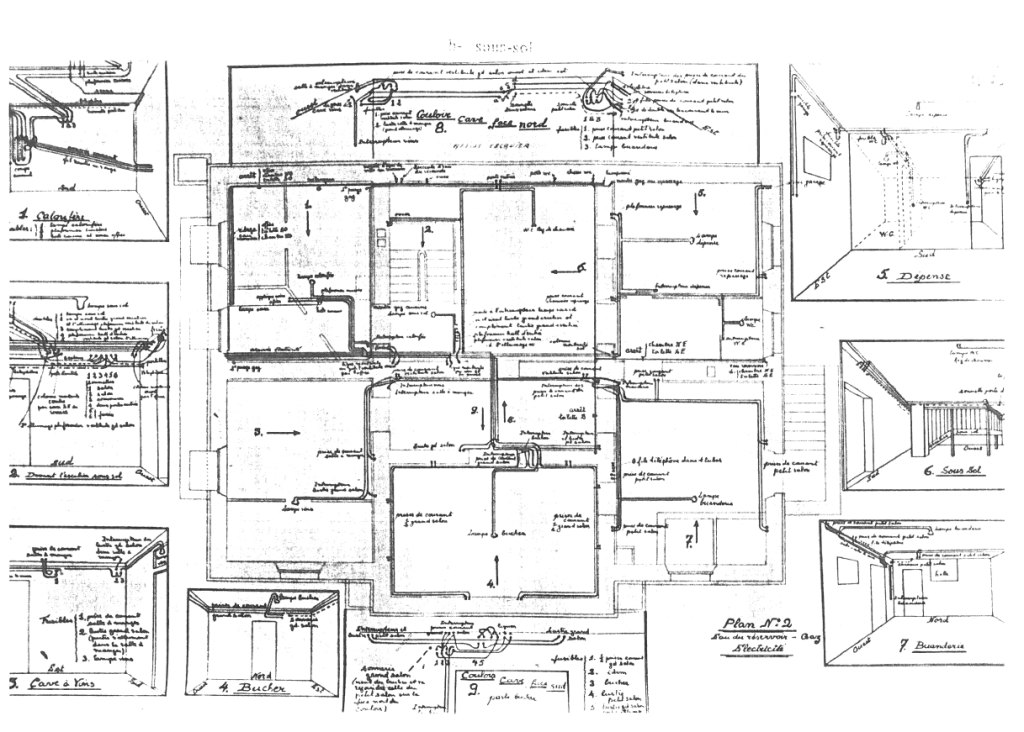

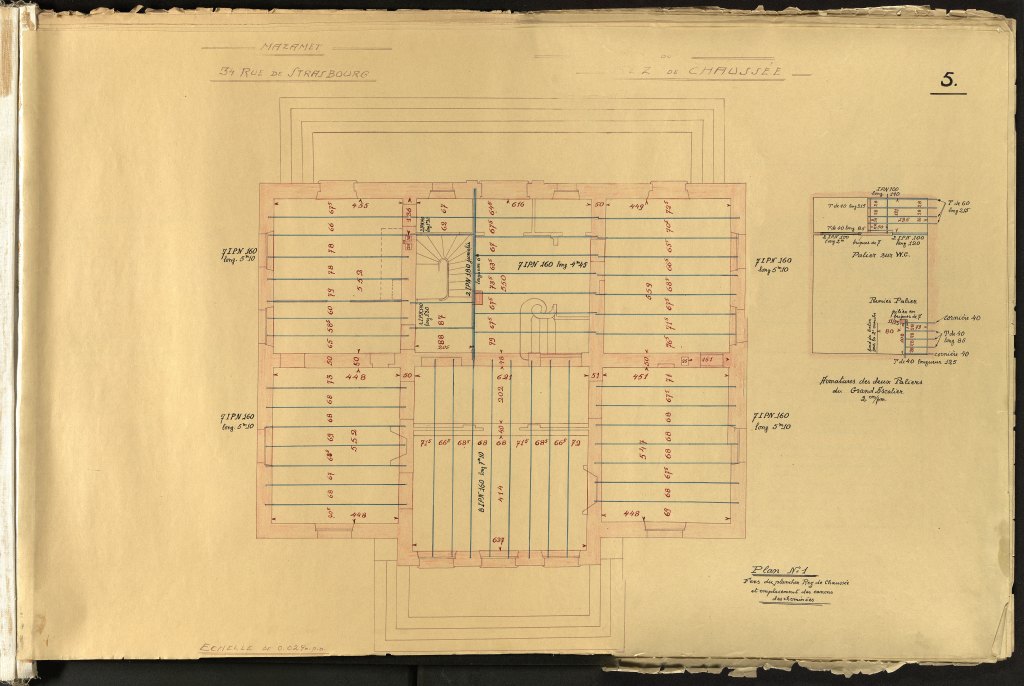

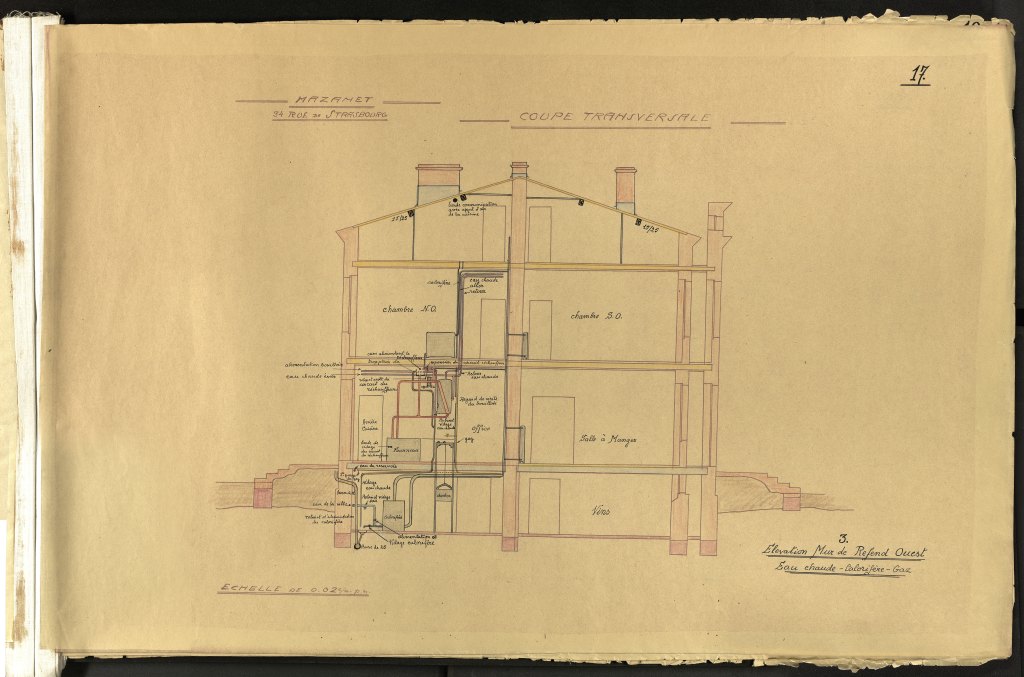

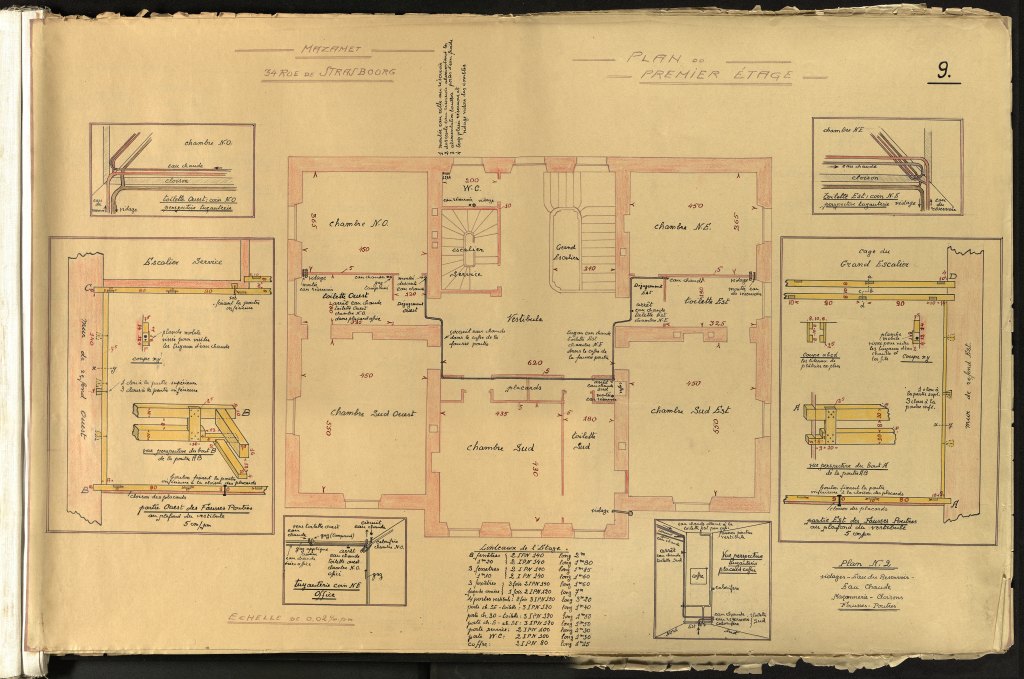

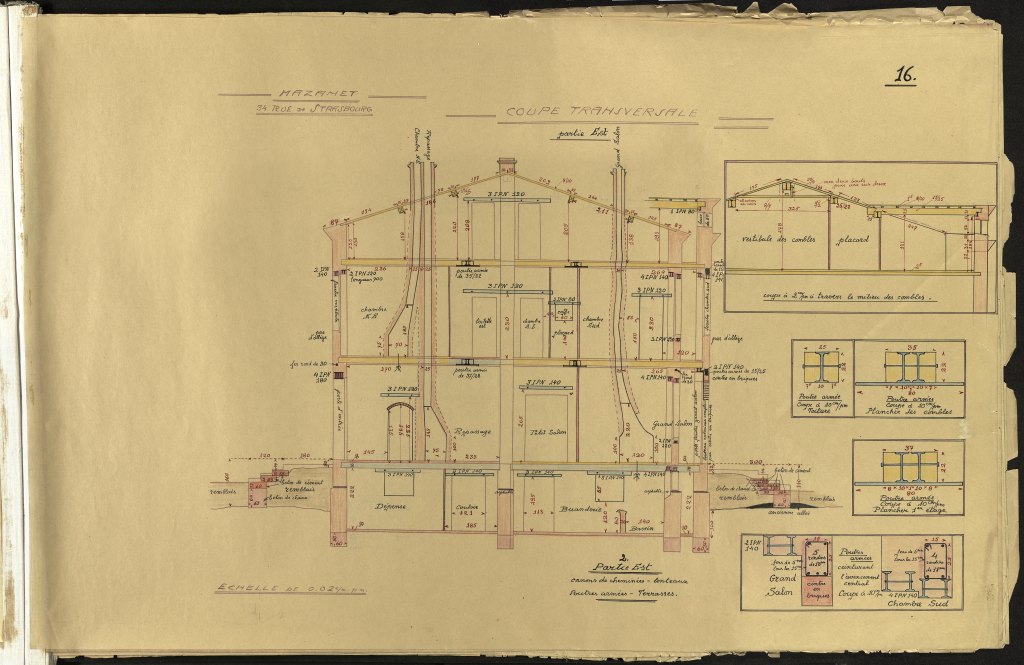

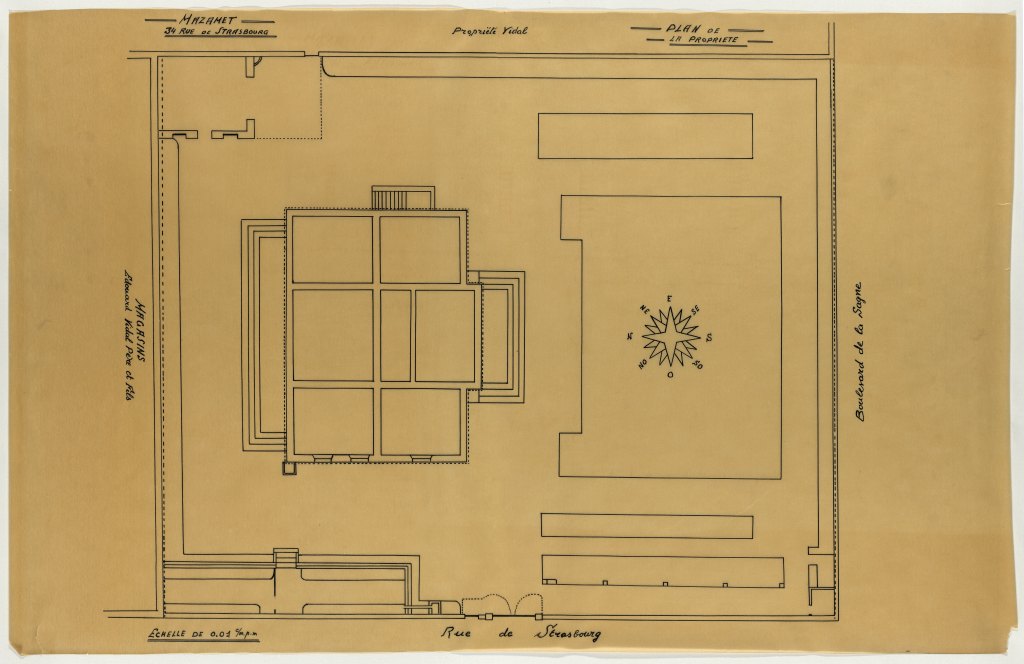

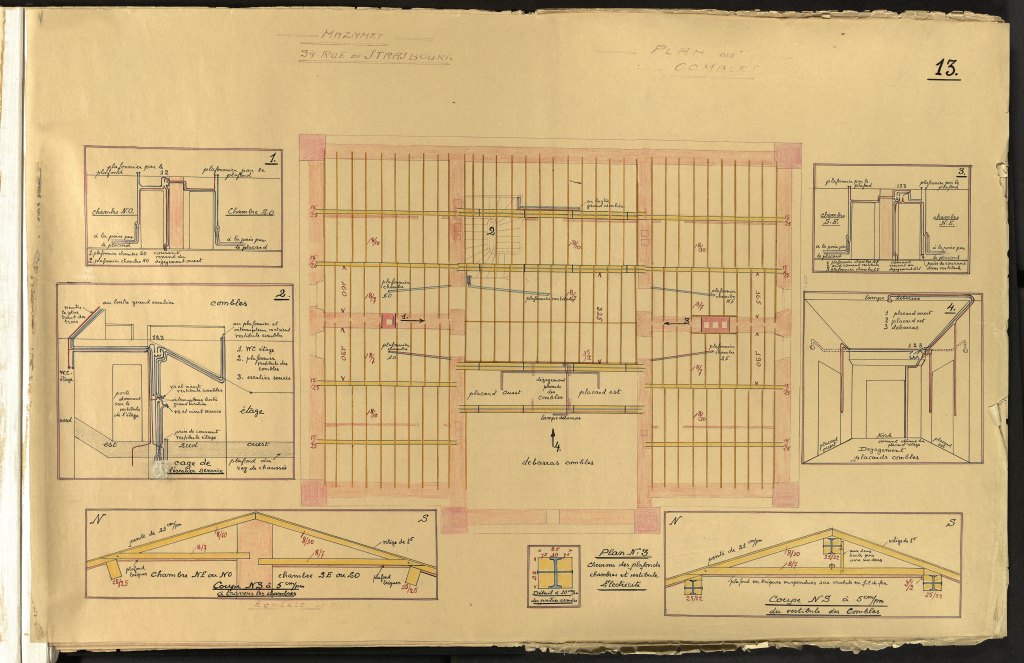

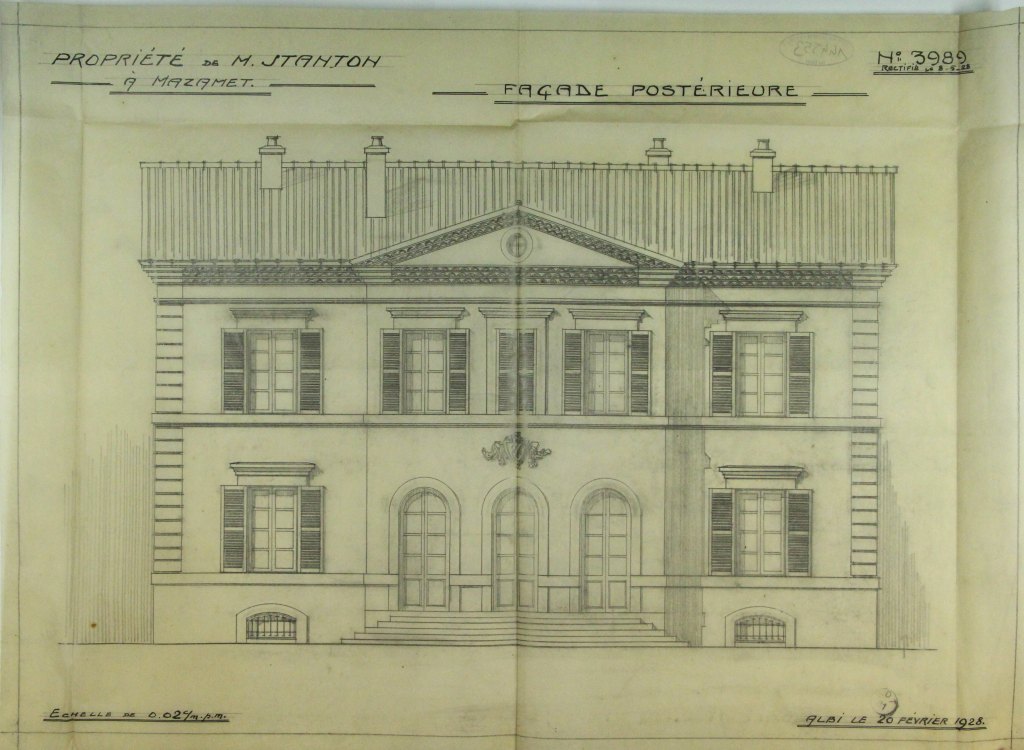

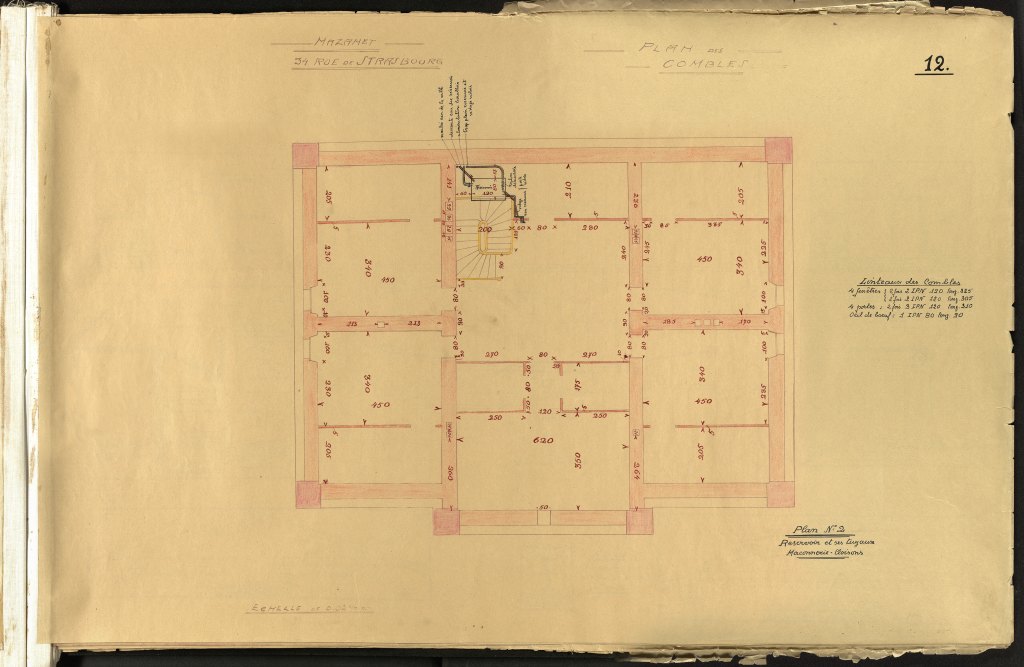

Le terrain procède du remembrement du jardin de la maison voisine d'Eugène-Edouard Vidal, père de Geneviève Vidal, pour laquelle la villa a été édifiée. Le potager occupait autrefois son emplacement. Ainsi, trois maisons correspondant aux trois générations successives s'alignent le long du boulevard de Lattre de Tassigny. Geneviève Vidal (1893-1980) a épousé Robert Stanton (1885-1974), ingénieur agronome, dont la famille est originaire de la côte est des Etats-Unis. Les plans ont été dessinés en 1928 par l'architecte départemental Léon Daures, associé localement à André Bazin pour le suivi du chantier. Ce dernier était par ailleurs le cousin du commanditaire (ADT, 143 J). Ils s'inspirent très fortement du modèle de la villa du grand père de Geneviève Vidal, Edouard Vidal, située 3 rue du Pasteur Dardier, non loin de la villa Stanton, et bâtie dans les années 1860. La tradition orale rapporte que le décor intérieur a été réalisé par la prestigieuse maison parisienne d'ameublement Jansen. Cependant, des dessins de l'architecte montrent qu'il est bien l'auteur du garde-corps de l'escalier et de la porte d'entrée. Le papier peint de la salle à manger a été commandé à la manufacture Zuber.£A la génération suivante, la villa est revenue au fils Claude Stanton (né en 1921) ; c'est ensuite sa fille qui l'a vendue aux propriétaires actuels. Elle était à l'origine adressée au n° 34 de la même rue.£Il semblerait qu'avant la villa Vidal Stanton, un premier projet de maison ait été dressé en 1914 pour la soeur aînée de Geneviève Vidal, Yvonne (née en 1887), épouse de Charles Hine. Le fonds d'archives de Léon Daures conserve en effet les plans d'une villa signé de l'architecte Henri L. C. Geay, à Limoges pour Charles Hine sur la même parcelle. La mort de Charles Hine en 1917 explique probablement l'abandon du projet.

- enquête thématique départementale, habitat et production sur le PNR du Haut-Languedoc

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc

-

Commune

Mazamet

-

Lieu-dit

quartier de la Sagne

-

Adresse

42 rue Strasbourg

-

Cadastre

2015

AH

167

-

Dénominationsdemeure

-

Genred'industriel

-

Précision dénominationRobert Stanton

-

Parties constituantes non étudiéesjardin, serre

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1928, datation par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source, attribution par source, attribution par tradition orale

- Auteur : architecte

- Auteur : décorateur

- Personnalité : commanditaire

- Personnalité : propriétaire

- Personnalité : propriétaire

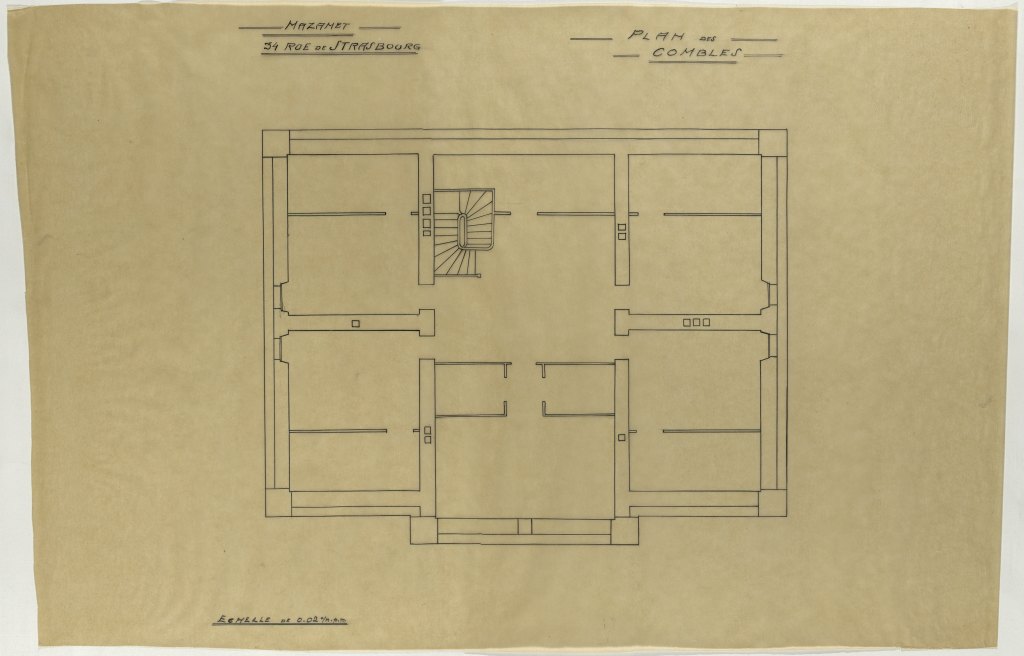

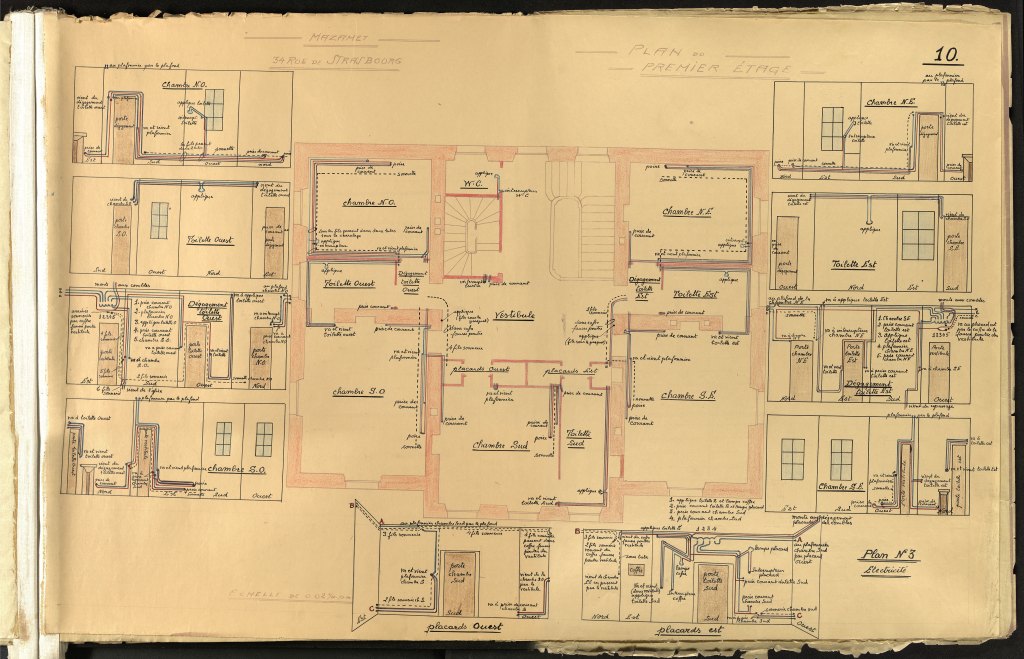

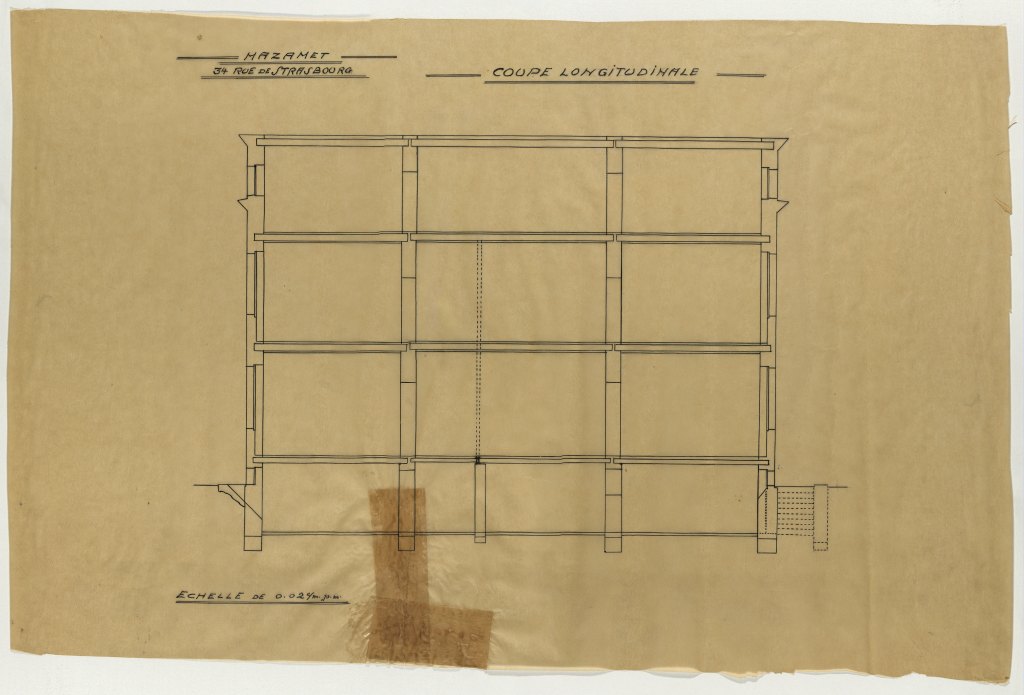

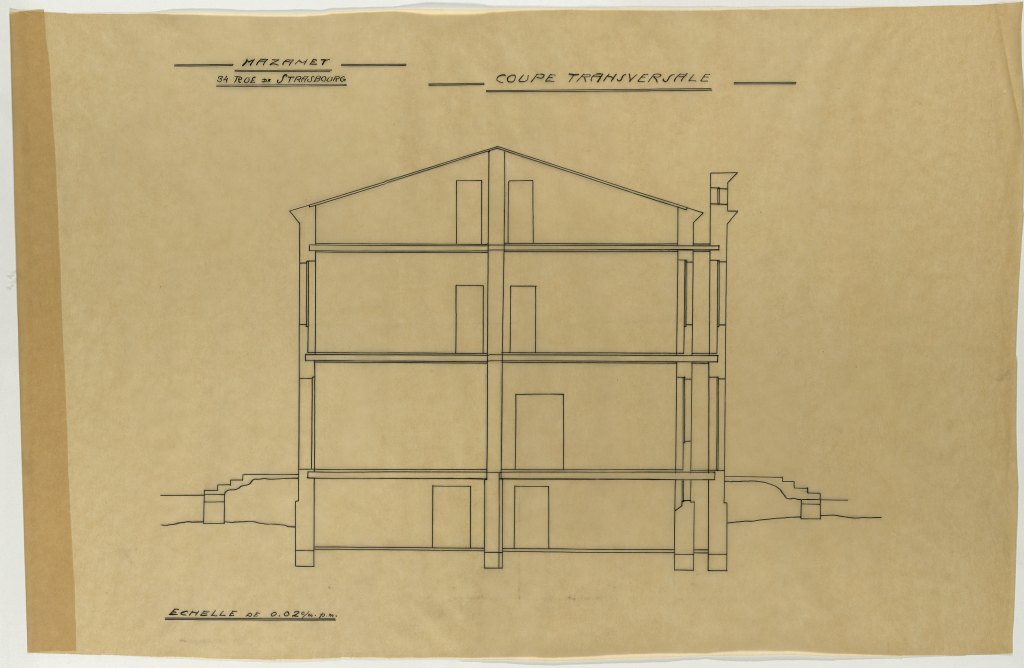

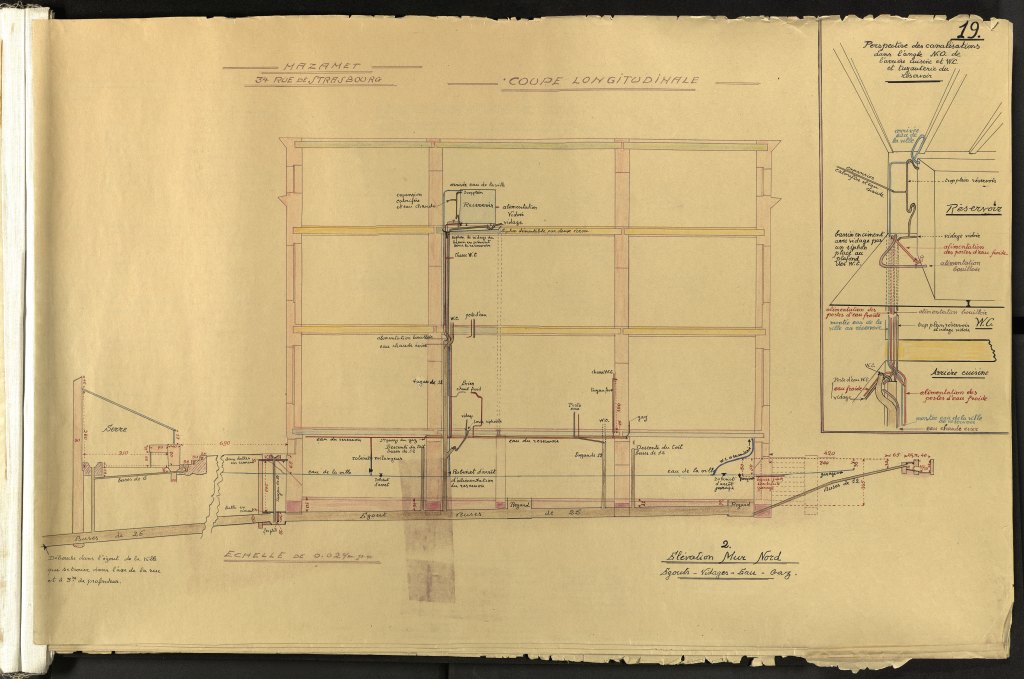

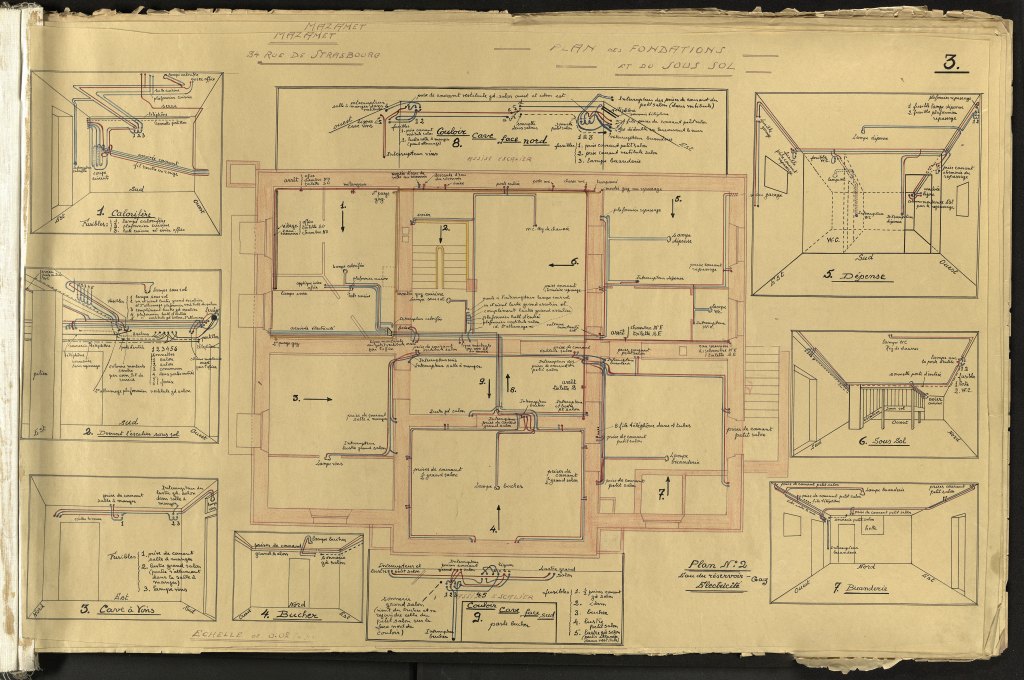

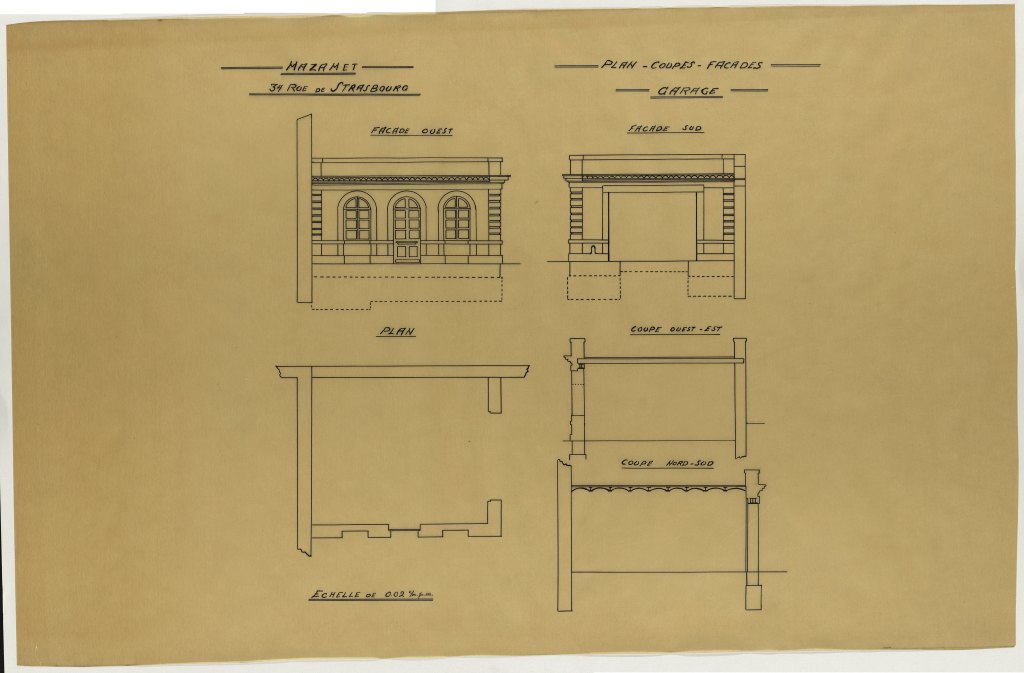

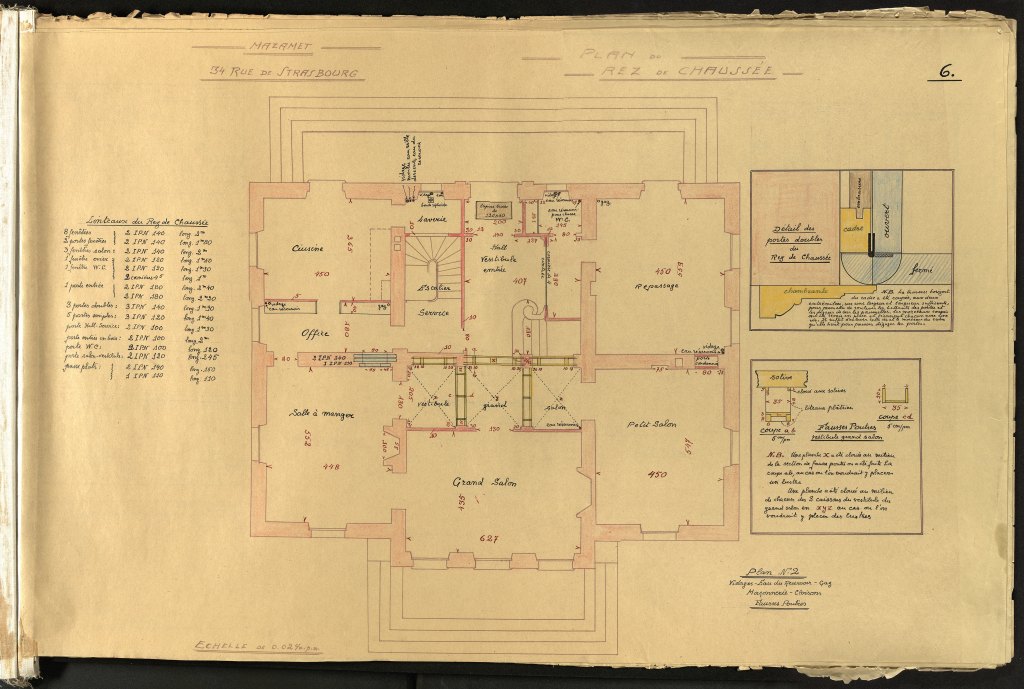

Etablie au nord de la parcelle, la demeure s'adjoint une serre, contre le mur de clôture du jardin à l'ouest et un garage, à l'est, accessible après avoir traversé le jardin. De style néoclassique très sobre elle se compose d'un corps rectangulaire pourvu de deux faibles avant-corps au nord et au sud. De ce côté, la façade ordonnancée est à cinq travées et la partie centrale est percée de trois portes fenêtres couvertes par des arcs en plein-cintre, ouvrant sur le grand salon. L'avant-corps est encore marqué par un fronton pourvu d'une génoise, laquelle court aussi tout autour de la villa. Les pignons bénéficient du même traitement. Le rez-de-chaussée est à peine surélevé et accessible par quatre marches formant perron. Les maçonneries sont en pierre locale et les linteaux des ouvertures sont faits d'IPN. Selon les plans techniques, la façade sud est raidie par des barres de métal. Mais l'essentiel du gros oeuvre est en maçonnerie de pierre du pays, recouvert d'un enduit de ciment naturel. Les angles sont marqués par un décor d'enduit imitant des chaînes d'angle en pierre de taille. Cordons d'étage, larmiers surmontant les ouvertures bénéficient d'un décor de ciment armé et mouluré. Les planchers sont constitués de poutres de bois et de métal. Le plafonds du soubassement est en voutains de briques creuses supportés par des poutres métalliques.£Le soubassement abritait à l'origine une cave à vins avec une sous-division pour les vins fins, une buanderie, une cuisine, des sanitaires pour les domestiques, une resserre, le calorifère et la réserve de bois. On accède à la demeure par une porte vitrée pourvue d'une grille en métal ouvragé. Le hall dont les carreaux de ciment noir et blanc (provenant de Choisy-le-Roi) qui comprend sur un côté le grand escalier recouvert de plaques de marbre et pourvu d'un garde-corps en métal. L'escalier de service en bois est quant à lui dissimulé derrière une porte. Au sud, petit salon, grand salon et salle à manger ouvrent sur le jardin. Les murs de la salle à manger sont encore tapissés d'un papier peint fleuri venant de la manufacture Zuber (un rouleau attestant la provenance est toujours conservé dans la maison). Un passe-plat est dissimulé au-dessus du radiateur. Du côté nord se trouvent la cuisine secondée par l'office, l'escalier de service en bois et une salle désignée à l'origine comme repassage. A l'étage, un vaste palier dessert les cinq chambres, trois grandes au sud et deux petites au nord. Trois salles de bain (une pour la grande chambre centrale et deux autres à partager entre grande et petite chambres). Des placards ont été dissimulés dans l'embrasure des portes des grandes chambres où l'on trouve aussi un coffre-fort. Les combles ont été aménagés pour les chambres des domestiques.

-

Murs

- enduit

- maçonnerie

-

Toitstuile creuse

-

Plansplan régulier

-

Étagesétage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Escaliers

- escalier intérieur : escalier en équerre en maçonnerie

- escalier intérieur : escalier tournant à retours avec jour en charpente

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablesescalier, salon

La villa classique de l'architecte départemental Léon Daures est d'une grande qualité et représentative des villas de la première moitié du 20e siècle.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Département du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Tarn

-

Joelle Marsili (sous la dir. de Yves Bruand et Louis Peyrusse), Les demeures dindustriels à Mazamet, 1880-1930 : architecture et symbolique. Mémoire de DEA Histoire de lart, Toulouse II-Jean Jaurès, 1992.

-

Collection particulière

dessin sur calque

-

Archives départementales du Tarn : 144 J

dessin sur calque

-

Archives départementales du Tarn : 144 J

calque