Les Graus d’Olette ou Thuès-les-Bains, se composent de plus de trente sources d’eaux thermales sulfurées sodiques en 1833. Anglada note dans son traité l’abondance des sources et l’absence d’établissement thermal. Dominique Bouis, chimiste perpignanais, est chargé d’analyser les eaux thermales du département, dont celles de Thuès. Il achète les sources en 1850 et y établi un premier établissement en 1851. Il s’agit alors d’une simple bâtisse avec deux cabinets pour les baignoires en bois et les douches. Une route carrossable et un pont permettent un accès facile à l’établissement dès 1852. Le Dr Puig, médecin inspecteur des eaux de Thuès, observe l’efficacité des traitements sur les baigneurs qui affluent. Le nombre de baignoires est augmenté à 6 et utilisées jusqu’en 1859. Les baigneurs doivent alors se loger à Olette ou à Thuès, l’établissement ne compte pas encore de logement.

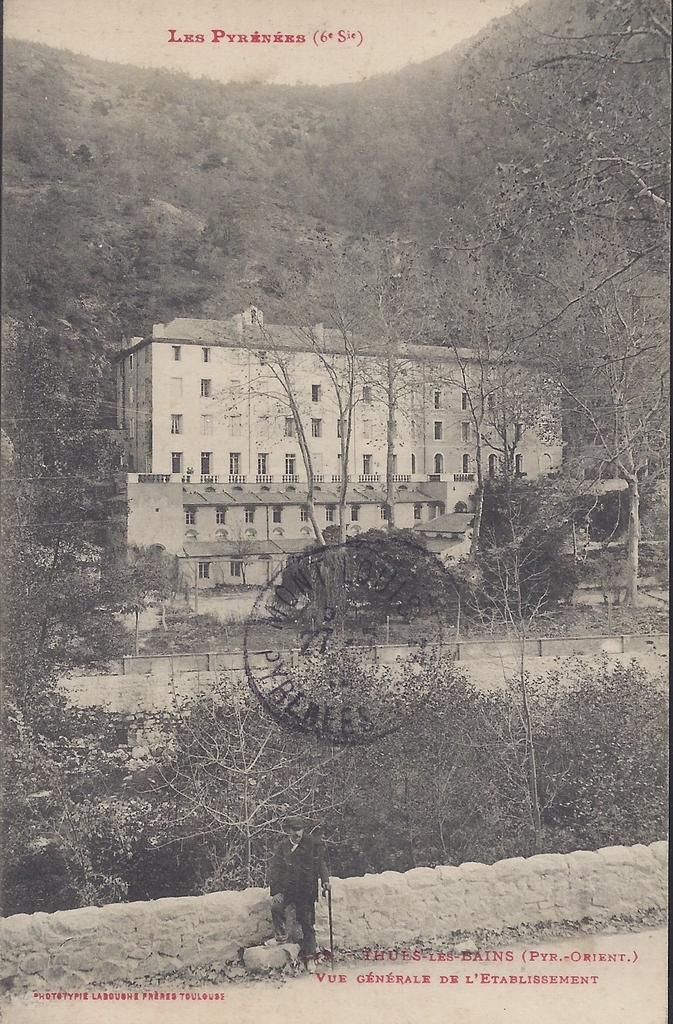

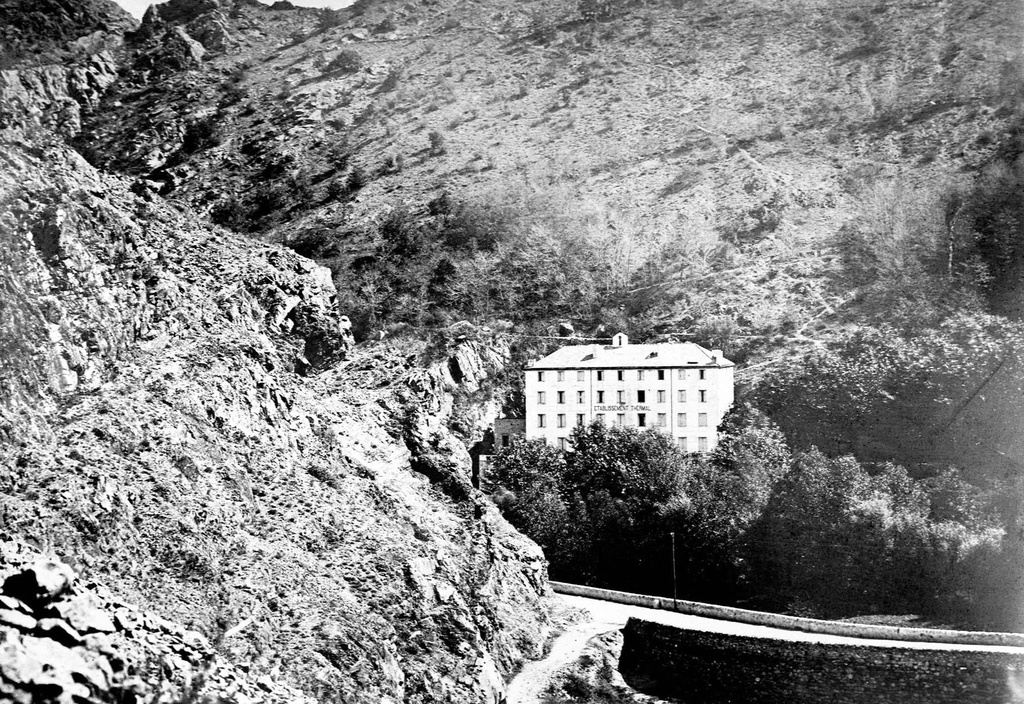

La construction d’un établissement d’envergure sur la rive droite de la Têt est amorcée en 1859, sous la direction des Dr Bouis et Puig. Il comprend l’établissement de soin, un hôtel des thermes, deux galeries superposées. Les curistes sont nombreux et dès 1862, la construction d’un second hôtel des sources est entreprise. En 1873, le captage de nouvelles sources augmente la capacité de douches et de baignoires. Dans son rapport de 1878 pour l’exposition universelle de Paris, Louis Companyo mentionne douze sources, vingt baignoires, six douches et huit buvettes (COMPANYO, 1878). Malgré la configuration du lieu, enclavé dans un fond de vallée resserré peu propice à la construction de nouveaux bâtiments, le parti pris est d’agrandir par le haut, en ajoutant des étages aux bâtiments existants. Entre 1883 et 1887, une troisième galerie est érigée avec cinq baignoires.

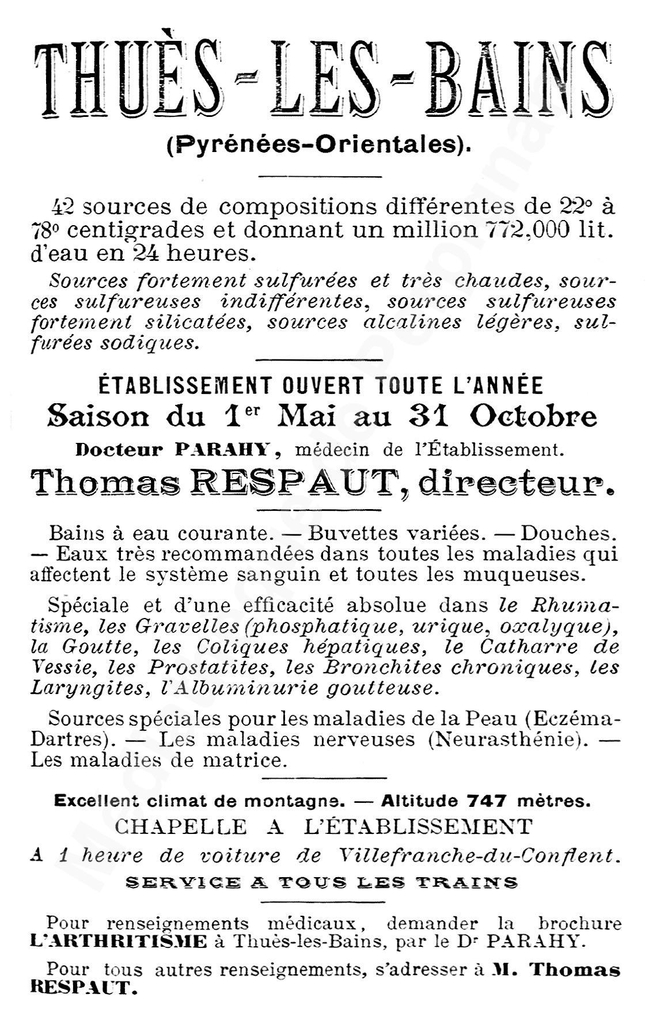

En 1883, une annonce dans le Patriote des Pyrénées indique l'ouverture de la station le 8 juin. Elle précise qu'il y a une table d'hôte et "une cuisine spéciale pour les personnes faisant leur ménage", qu'une chapelle est associée à l'établissement. 42 sources variant de 22 à 78° produisent 1 772 600 litres par 24 h. Des bains à eau courante, des buvettes nombreuses et variées et des douches derniers modèles équipent l'établissement, de même qu'une "nouvelle galerie spéciale pour les maladies de la peau". L'accès se fait depuis la gare de Prades où une correspondance est assurée. Une station télégraphique se trouve sur place.

Le guide Joanne de 1888 décrit les lieux ainsi : deux galeries superposées avec 57 chambres et 22 baignoires, des cabines de douches, des salles d'inhalation, une buvette et un beau jardin.

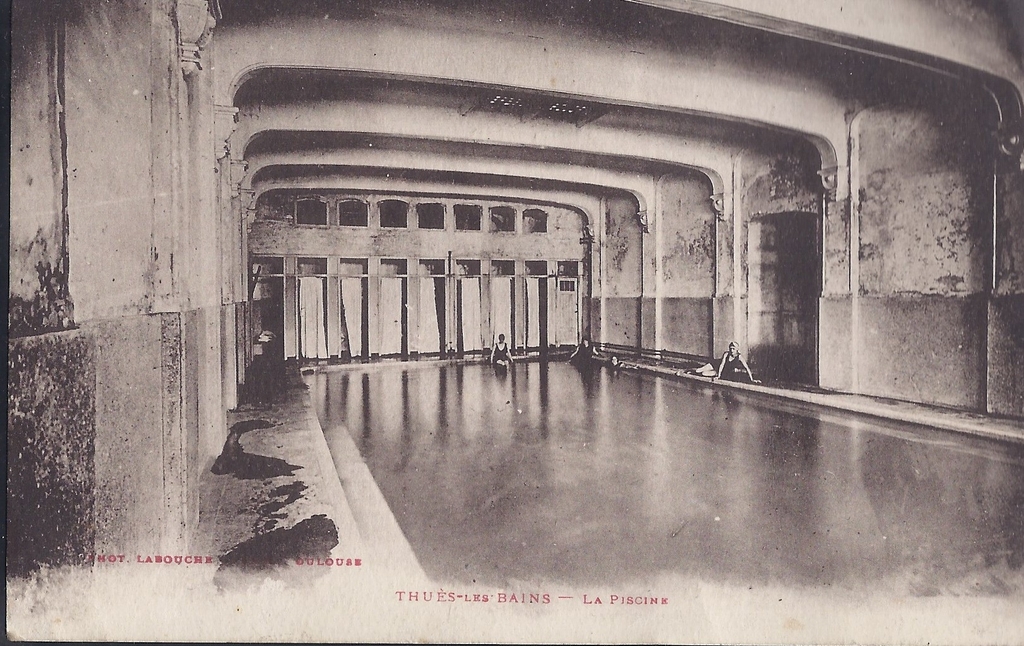

En 1910, l’arrivée du chemin de fer et la construction de la gare de Thuès facilitent l’accès aux thermes, qui sont augmentés et modernisés jusqu’en 1914. L’architecte danois Viggo Dorph Petersen est sollicité pour rénover et augmenter l’ensemble (ROSENSTEIN, p.171). Accompagné de Julien Charpeil, ingénieur, architecte et agent Hennebique, ils entreprennent la rénovation des thermes. Ils remplacent les baignoires en marbre par des baignoires en porcelaine, rénovent entièrement le système d’acheminement des eaux, les douches et les appareils de soins. Deux galeries superposées sont aménagées, avec chacune à son extrémité un pavillon hors œuvre percé d’une fenêtre thermale. L’ensemble forme un bâtiment de 45 mètres de long sur 10 de large. Au rez-de-chaussée, des appareils hydrothérapiques des plus modernes sont installés. Deux piscines, une pour les hommes, l’autre pour les femmes, sont aménagées au rez-de-chaussée. D’une grande dimension de 16 mètres sur huit, elles sont alimentées en eau thermale courante. Au premier étage, on comptait 39 baignoires en grés réparties dans des cabines aménagées avec tout le confort requis, la ventilation et l’éclairage. Les eaux des sources, aux propriétés différentes, sont acheminées par un ingénieux système de tuyauterie étudié pour que l’eau ne perde pas ses propriétés entre le captage et l’établissement thermal. Plusieurs réservoirs en béton armé sont construits. Les murs et les sols de l’établissement sont recouverts de céramique afin de faciliter un nettoyage régulier. L’établissement thermal communiquait avec les deux principaux hôtels des thermes et des sources, construits au-dessus de l’établissement thermal (ROSENSTEIN-BARNADES, p.64).

Thuès devient alors la « capitale des arthritiques ». Si l’activité se maintient pendant la première guerre mondiale, les difficultés financières liées aux créances engagées dans de tels travaux se font sentir. L’établissement est vendu aux enchères en 1926. Avant la seconde guerre mondiale, de nouveaux travaux sont entrepris, mais l’activité est impactée par la guerre. Une nouvelle orientation est impulsée en 1948 avec une modernisation des équipements. Mais en 1958, malgré la convention établie entre la Sécurité Sociale et la SNCF pour des cures contre les rhumatismes ou les affections des voies respiratoires, la station ferme ses portes.

L’établissement est reconverti en 1963 en centre thermal de rééducation fonctionnelle. Les réaménagements visibles actuellement datent de cette période. Aujourd’hui, le Mas des Sources est un établissement médico-social qui a pour vocation l'accompagnement et l'hébergement d'adultes en situation de handicap psychique.