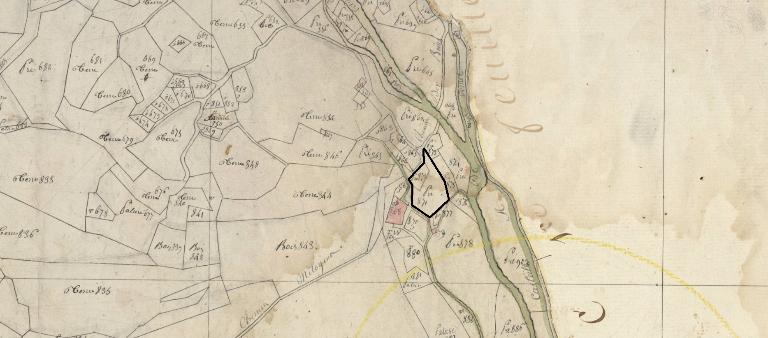

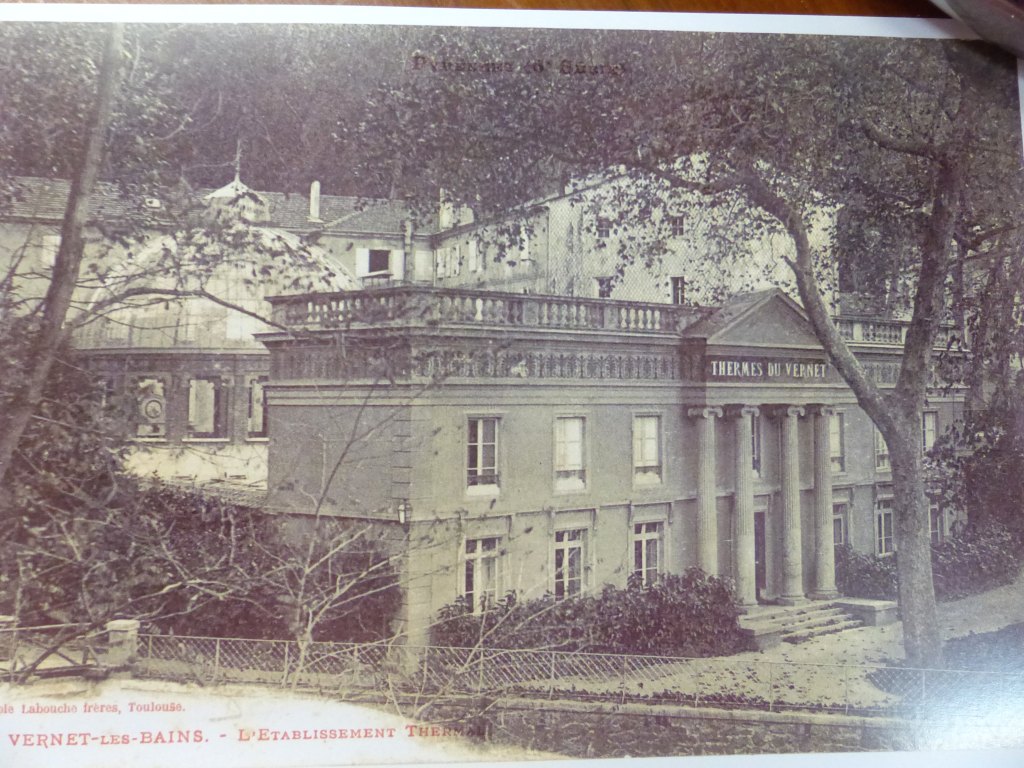

Aujourd'hui détruit l'établissement des Bains et Hôtel des Commandants se situaient sur la place du Dr Barrera. Il s'agit des anciens thermes restaurés et agrandis considérablement par deux militaires au milieu du XIXe siècle, les commandants Couderc et Lacrivier qui l'avaient achetés en 1834, d'où le nom donné à l'édifice. L'établissement est placé sous l'autorité du Dr. Lallemand, chirurgien renommé de Montpellier. Il comporte plusieurs éléments : les anciens bains réaménagés, l'établissement du Petit Saint-Sauveur, le bâtiment Saint-François et de nouveaux bains, les bains des commandants.

La modernisation des anciens thermes et le vaporarium

Les Commandants entreprennent le réaménagement des anciens thermes de Vernet. L’établissement thermal et les logements sont désormais dans le même bâtiment, évitant ainsi aux malades d’avoir à affronter l’air extérieur pour se rendre de leur chambre aux bains. Trente lits de maître y sont placés dans des chambres à hauts plafonds, tapissées et soigneusement entretenues. La plupart des chambres sont disposées de façon à pouvoir faire la cuisine. Une cuisine commune est également à disposition, ainsi qu’une table d’hôte au rez-de-chaussée. Ces différentes options proposées permettaient à un assez large éventail social de fréquenter les lieux. Dans le même bâtiment, un billard est à disposition. Le médecin inspecteur et M. Couderc logent sur place, auprès des malades.

Les commandants établissent dans les thermes anciens, un vaporarium circulaire en granit, sur le modèle d’Aix-les-Bains. Composé de huit cabines d’étuve éclairées par un dôme vitré, les vapeurs sèches ou humides, à 58°, sont administrées avec la possibilité de respirer au besoin l’air extérieur. En effet un tube de caoutchouc terminé par une embouchure en ivoire permettait à la personne soumise aux vapeurs de respirer l’air extérieur sans danger de refroidissement. Ce premier essai pyrénéen de humage s'est trouvé contrarié par les faibles quantités de vapeurs sulfurées émises par les sources du Vernet estime Filhol dans son ouvrage posthume (1888).

Autour du dôme circulaire, les huit cabinets de bains sont rangés et forment des étuves isolées. Au centre, un salon en forme de rotonde permet de profiter de la lumière du soleil sans les inconvénients de l’extérieur. En face du vaporarium, trois cabinets de douche inspirés des cabinets des Princes d’Aix-les-Bains, permettent de recevoir différentes sortes de douche : écossaise sous forme de pluie, la douche jumelle à forte pression, la douche perpendiculaire, la douche parabolique, la douche ascendante. Entre le vaporarium et les cabinets de douche, à droite et à gauche de la salle d’attente, sont placés des cabinets de bains contenant huit baignoires en marbre local pour les bains forts et tempérés qui se chargent par le bas pour éviter les pertes de chaleur et de minéraux.

En 1851, les aménagements ont permis d'aménager 20 chambres supplémentaires car l'établissement compte 50 chambres et un salle à manger pouvant recevoir 95 personnes. La pension complète coûte alors 6 F par jour. Le tarif des bains, douches et vapeurs est de 1 F, linge compris. L'eau en boisson est gratuite pour les baigneurs, tout comme la salle d'aspiration du tube de vapeur et du chauffage des chambres par l'eau chaude. Le vaste salon est ouvert à tous les baigneurs sans abonnement. On y trouve un piano, des trictracs et des échiquiers. Une remise, pouvant contenir 15 voitures, associé à une écurie complètent les installations.

En 1880, le guide Joanne

L'établissement du Petit Saint-Sauveur et le bâtiment Saint François

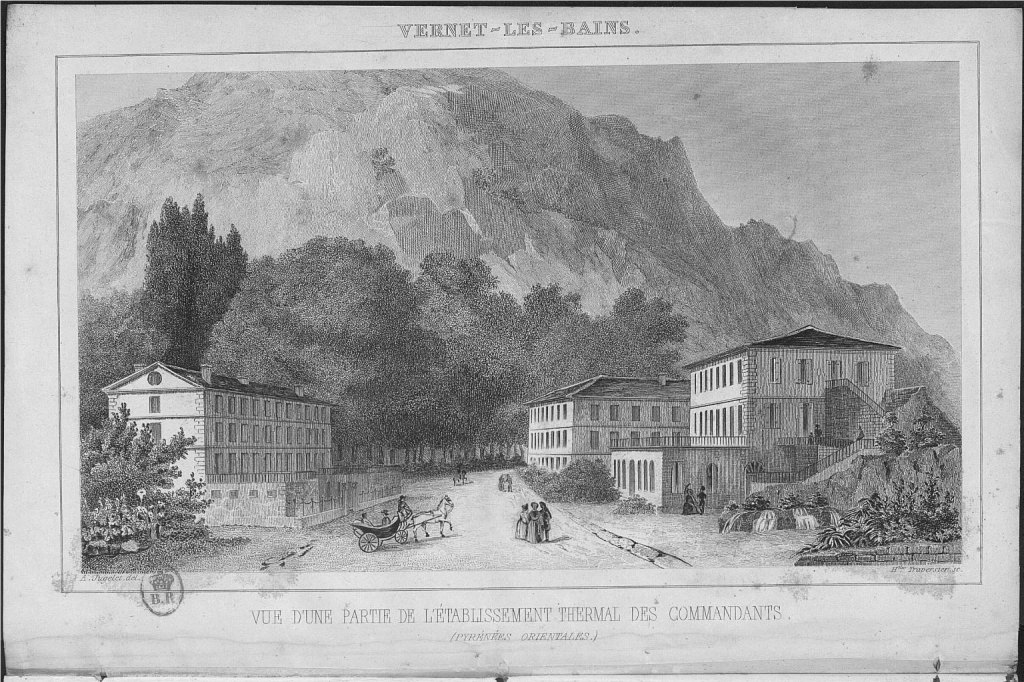

En 1836, les Commandants entreprennent la construction de l’établissement de bains du Petit Saint-Sauveur. Il est le bâtiment le plus conséquent de l’établissement et contient, d'après le descriptif de 1842, soixante lits de maître dans des appartements meublés et douze cabinets de bains sulfureux garnis de baignoires en marbre blanc d’Italie. Deux robinets placés au-dessus de chaque baignoire, l'un fournissant une eau à 35°, l'autre à 47°, permet de graduer la température du bain selon la prescription du médecin. C'est ce bâtiment qui accueille la cure du vice-roi d'Egypte, Ibrahim Pacha en 1845-1846 et son 1er étage est alors meublé et décoré à l'orientale (meubles en palissandre) avant d'être renommé du nom de son illustre hôte. Ces aménagements ont modifié l'état intérieur, sans doute avec des chambres plus grandes, car l'édition de 1860 du guide Joanne ne mentionne plus que 40 lits de maître qu'on retrouvent dans l'édition de 1880 du même guide.

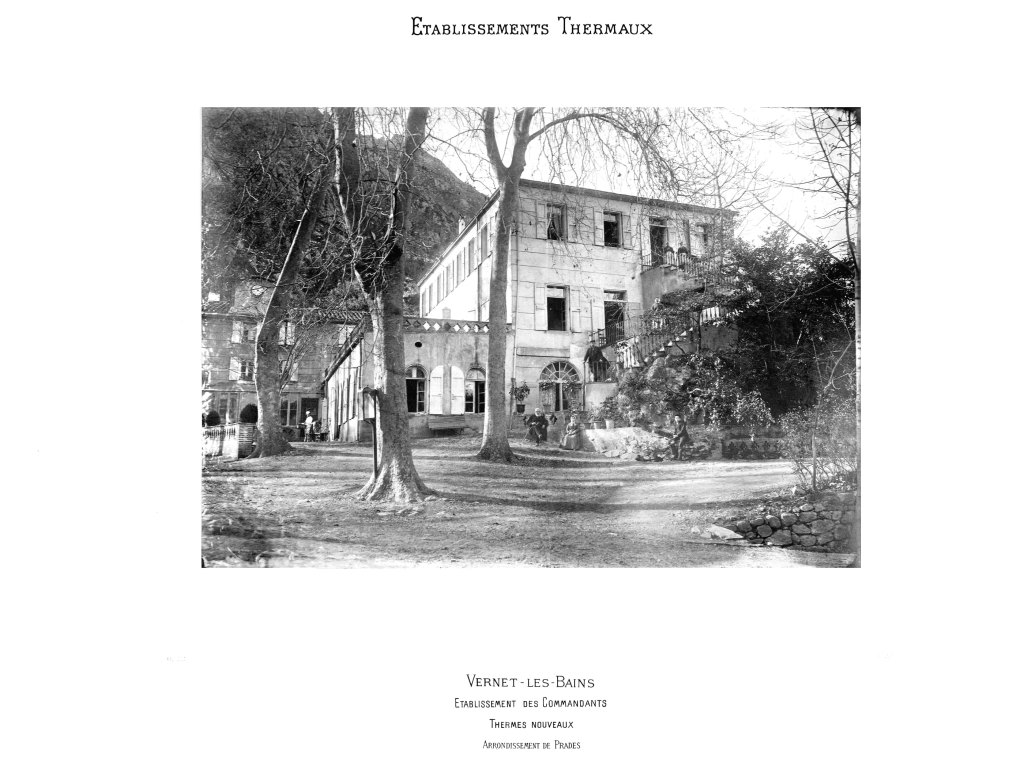

Le bâtiment dit Saint François est construit en 1839 au centre de la station. Selon le Dr Bouis, il a été construit sur un rocher, pris dans la construction ce qui lui donne un aspect pittoresque. Il comporte deux étages ; un escalier extérieur conduit au salon principal de l’établissement, qui occupe tout le premier étage avec le salon de jeu. La pièce est éclairée par huit croisées ornées de vitres. Les trois lustres sont allumés tous les soirs. Ce vaste salon est richement meublé, des divans disposés au pourtour, et comporte un piano pour la danse et la musique. Des bals sont organisés quotidiennement, et chaque quinzaine, un grand bal paré met à l’honneur l’éclat et le bon goût de belles toilettes, pouvant rivaliser avec les plus belles réunions de la capitale. On y sert des rafraîchissements ; des glaces dont la matière première est fournie en abondance par la montagne le Canigou, sont aussi bonnes au café Tortoni à Paris. Le meilleur ton préside toutes ces fêtes. Un contrôle strict veille à ce qu’aucun élément ne vienne perturber l’harmonie et l’urbanité. Le salon ouvre sur une grande terrasse entourée d’une balustrade et garnie d’orangers en fleurs, offre la facilité de se promener à ciel découvert et de respirer l’air frais et embaumé. De cette terrasse, la vue embrasse tous les jardins de l’établissement et les divers bâtiments qui le composent. Au second étage, un double corps de logis accueille des appartements complets pour les familles et des chambres isolées. Au rez-de-chaussée, à la base du rocher sur toute la longueur du bâtiment, se trouvent les dépendances, une grande et belle cuisine et une salle à manger particulière pour une famille nombreuse voulant faire ménage à part. A côté une vaste salle à manger peut accueillir cent couverts. Un tapis de natte de Barcelone en couvre toute la surface carrelée. C’est ici qu’est établie la première table d’hôte. Un tour est pratiqué dans un placard pour le service de la table, qui permet aux convives d’être épargnés des bruits et des odeurs de la cuisine. La table est proprement servie en linge, porcelaine et argenterie. Cette table est exclusivement réservée aux pensionnaires de l’établissement. Des panneaux mobiles permettent de réduire la capacité de la salle lorsque les pensionnaires sont peu nombreux notamment pendant la saison froide, Vernet étant dès cette époque ouverte à l'année. L'espace dégagé grâce à ces panneaux était aménagé en deux galeries latérales où étaient rentrées l'hiver les plantes les plus fragiles (orangers, camélias) qui y bénéficiaient du chauffage fourni par les eaux chaudes passant sous le carrelage et assurant une température entre 15 et 20°.

Les Bains des Commandants

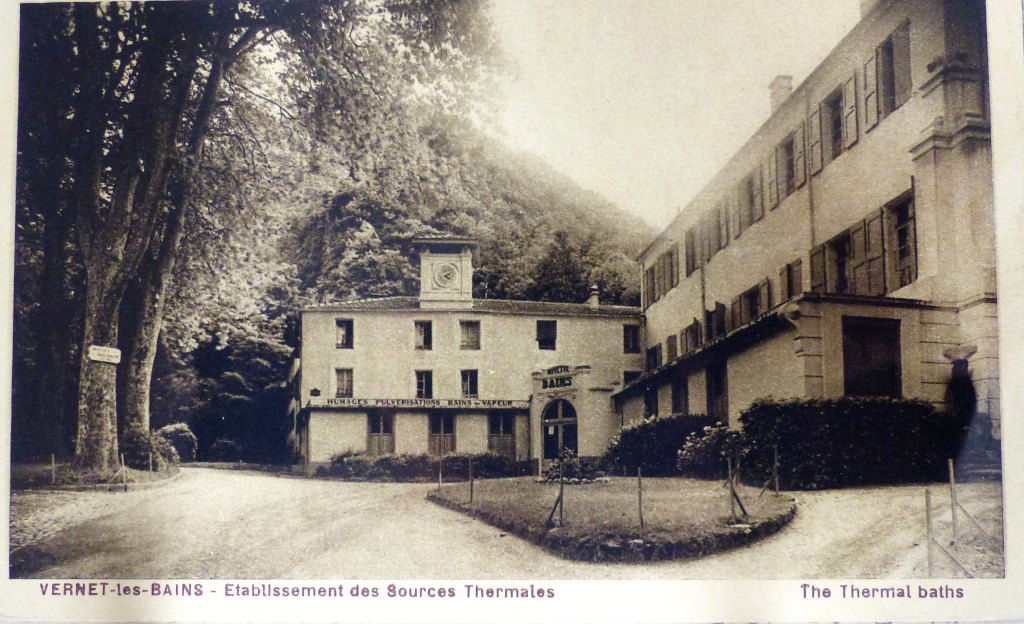

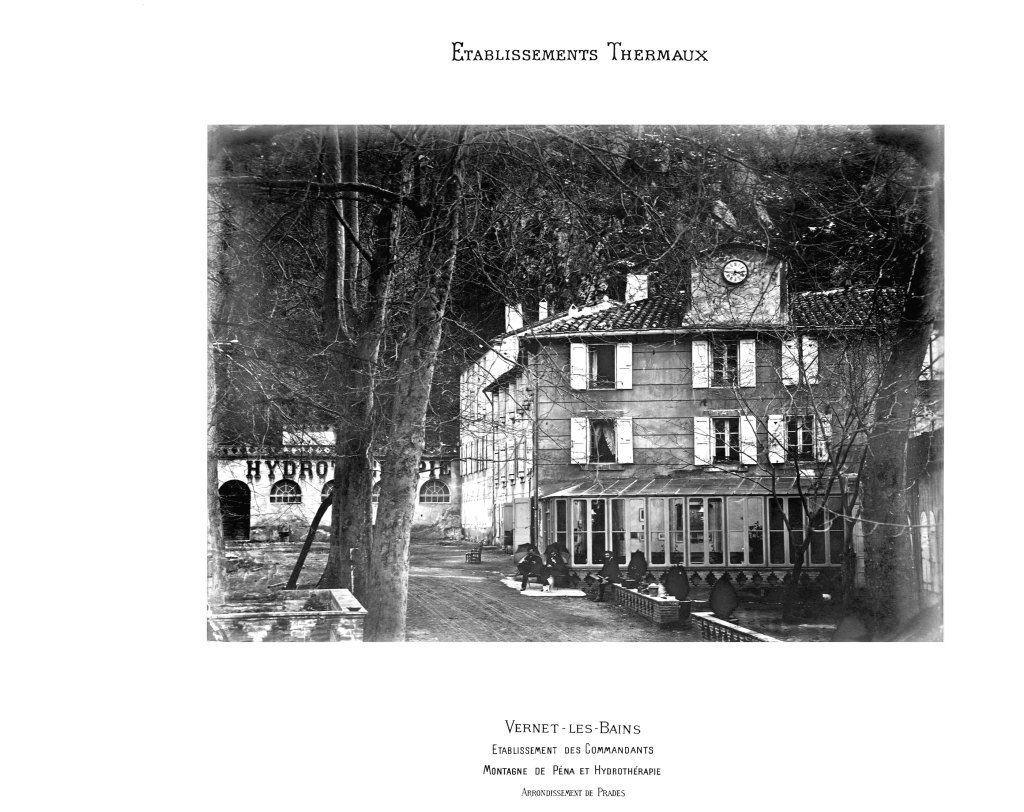

En 1842, le nouvel établissement des Commandants est en construction, à 20 mètres des anciens bains. Les bains et hôtel des Commandants comportent deux étages, une véranda, une salle de billard, et une horloge en toiture. Les bains sont accolés aux logements. Dans le hall, se trouve la buvette de la source Barrera. Dans la notice sur l’établissement de Vernet, le Dr Bouis12 décrit le chantier. Un grand bassin de natation complètera l’établissement thermal. D’une taille de 35 m de long sur 13 m de large, cette piscine couverte par une voûte sera éclairée dans toute sa longueur sur toutes les faces par des demi-croisées de forme ronde, qui pourront s’ouvrir afin de renouveler l’air. Quarante cabinets y seront établis, ainsi qu’un pourtour ou galerie en pierre pour la circulation des baigneurs. Douze marches de granit conduiront à l’eau et serviront de siège. La destination de ce bassin est de servir à l’exercice de la nage, ainsi que cela se pratiquait dans les thermes romains. Les deux sexes pourront s’y rendre à des heures différentes. Il y aura deux mètres d’eau pour les hommes et un mètre pour les dames. L’eau se renouvellera constamment à 33, 34 ou 35°C. Les personnes ne sachant point nager se serviront de globes de zinc ou de flotteurs, munis d’une ceinture pour assujettir le corps. Ce mode, adopté aux bains d’Aix, est si commode et si efficace en même temps, que les dames et les jeunes personnes qui l’emploient nagent dans la piscine de cet établissement avec une hardiesse qui prouve leur sécurité. Cette piscine dite romaine est connue par une photographie publiée en 1907 et semble plus modeste que ce qui était décrit par le Dr. Bouis, éclairée par un jour zénithal. On observe sur cette photographie que l'eau courante de la piscine provient d'une canalisation ornée d'un décor de rocailles. La Gazette des eaux (édition du 29 novembre 1906), jugeait que cette piscine d'eau courante où l'on pouvait nager été comme hiver constituait le clou de l'établissement. C'était encore plus le cas lors de sa fondation en 1842.

Le 24 septembre 1842, Jean-Baptiste de Lacvivier et son épouse forment avec Courderc la Société d'Exploitation de l'établissement thermal. Ils poursuivent les agrandissements et installent le chauffage central (1844), alimenté par l'eau chaude des sources qui permet d'obtenir une température entre 15 et 18° toute l'année pour pouvoir lancer des cures d'hiver. Grâce au réseau du Dr. Lallemand, Vernet concentre la clientèle mondaine du département.

Parmi les nombreuses buvettes aménagées, trois se distinguaient par leurs compositions et leurs températures: la source de la Comtesse, fontaine procurant de l'eau à 8°; celle de la source Elisa, et la source des Eaux Bonnes (dite aussi source vieille) qui correspond à celle des anciens thermes. Ces eaux étaient embouteillée et envoyés dans divers dépôts, à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Besançon et Rouen.

La construction d'une chapelle est projetée dès 1842, celle du bourg semble trop loin encore pour les malades. Elle serait desservie par l'un ou l'autre des ecclésiastiques amenés par la saison des eaux. Lambron (1853, p. 30), indique qu'elle a bien été réalisée.

Un café est construit près d'un torrent, abrité d'arbre où l'on peut déguster des glaces et jouer au billard.

L'établissement de la source mère (parfois indiqué mère-source), construit à la même époque était situé à droite de l'établissement thermal. Il était consacré aux malades dont les moyens étaient plus limités, doté de cuisines communes à chaque étage, avec des tarifs différenciés par étage. D'après le guide Joanne de 1860, il pouvait accueillir 60 personnes pouvant se loger et suivre un traitement thermal (bains, douches, vapeur) sans sortir du bâtiment. Dans la réédition du guide de 1880, le nombre de malades pauvres pouvant être accueillis est porté à 200. Le Dictionnaire des sciences médicales, publié entre 1874 et 1889, indique que l'établissement comporte quatre cabinets de bains, dont l'un renferme deux baignoires, deux cabinets de douche et un vaporarium. Les baignoires sont semi-enterrées. Les installations et l'organisation de l'établissement sont jugés peu confortables. Les salles sont humides et sombres et ne sont fréquentés que par les paysans.

Perte de vitesse

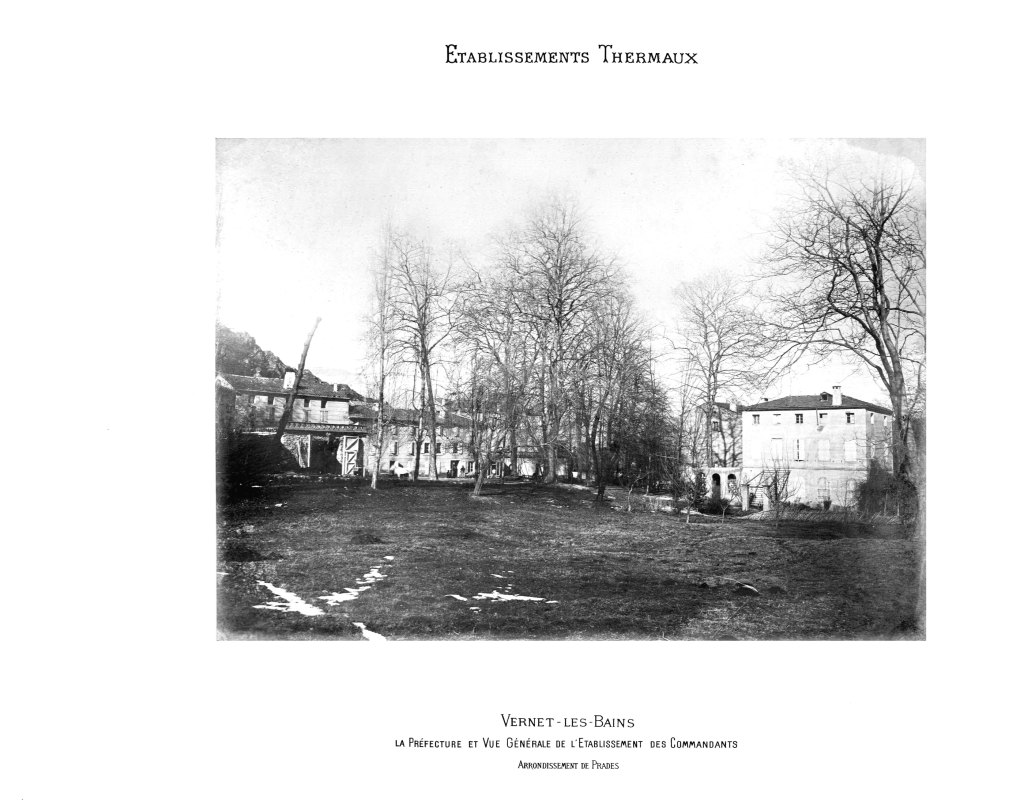

En 1853, Casimir de Lacvivier, aîné des enfants reprend la gestion de la société après la mort des commandants. Il fait achever la chapelle de style néo-gothique à l'intérieur même des thermes pour que les malades puissent assister à un office en hiver sans sortir. L'hôtel de la préfecture est réaménagé avec six chambres meublées, deux chambres de domestiques, une salle à manger, un salon et une cuisine. Il est loué pour 20 F par jour, linge et argenterie compris, excepté le bois, le charbon et les comestibles. Désaffecté en 1895, il est par la suite transformé en appartements destinés à la location.

En 1857, le guide James indique que l'établissement des commandants est bien distribué, tant du point du vue de l'usage des eaux que de celui de la commodité des lieux. Il y a 26 baignoires, 24 douches et un vaporarium.

En 1859, la partie hôtel comportait 100 chambres réparties dans trois bâtiments différents. Un office religieux était célébré dans une chapelle dépendant de l’établissement, chauffée en hiver

En 1862, l'Académie de médecine décerne une médaille au Dr. Piglowsky (1813-1894), beau-frère de Casimir de Lacvivier et médecin inspecteur de l'établissement. Mais un conflit oppose les deux hommes qui se reprochent la stagnation de la fréquentation (AD PO 9S31). Le manque de publicité sur la saison d'hiver et l'absence de visiteurs célèbres suscite une certaine léthargie de l'établissement. Les améliorations et extensions se raréfient et la station est dépassée par Amélie-les-Bains. En 1878, Casimir de Lacvivier met l'établissement en vente et les nouveaux propriétaires, Jean Albiot, Prosper Brasseur et Eugène Edouard Bourgain forment une nouvelle société en 1880 pour que la station fonctionne été comme hiver. A cette date le guide Joanne indique que les thermes des commandants ont 40 baignoires, 5 cabinets de bains de siège, des appareils de douches variées, des buvettes, des salles de pulvérisation et d'inhalation. Des installations d'hydrothérapies (visibles sur une carte postale ancienne), ont été également mis en place.

Le projet est réalisé en association avec le comte de Burnay, banquier de Lisbonne d'origine belge qui acquiert l'ensemble des bâtiments des Commandants et fait de nombreux aménagements au-delà (parcs entouré de villas notamment).

En 1910, à l'occasion des funérailles du roi d'Angleterre Edouard VII, un service religieux est célébré dans l'établissement des commandants. La salle étrusque est transformée en temple protestant mais est trop exigüe pour accueillir tout les membres de la colonie anglaises venus rendre hommage au monarque.

En 1913 une nouvelle salle vitrée est ajoutée aux bains des commandants, qui communique avec l'hôtel Ibrahim Pacha par une galerie souterraine (Le Télégramme, 20 septembre 1913).

En 1940, la violente crue de la rivière Cady une large partie de la station. De nombreux bâtiments sont emportés dont l’hôtel de la préfecture, Ibrahim Pacha, les anciens thermes.

En 1956, la commune réaménage le parc dévasté pendant les inondations, et achète quelques biens à la Société thermale dont les bains des Commandants.

En 1958, la société SODEXO, dirigée par MM. Denizot et Hallier, rachètent l’établissement des Commandants à la commune et le démolissent. En 1960, un nouvel établissement est inauguré sur le même emplacement.

.