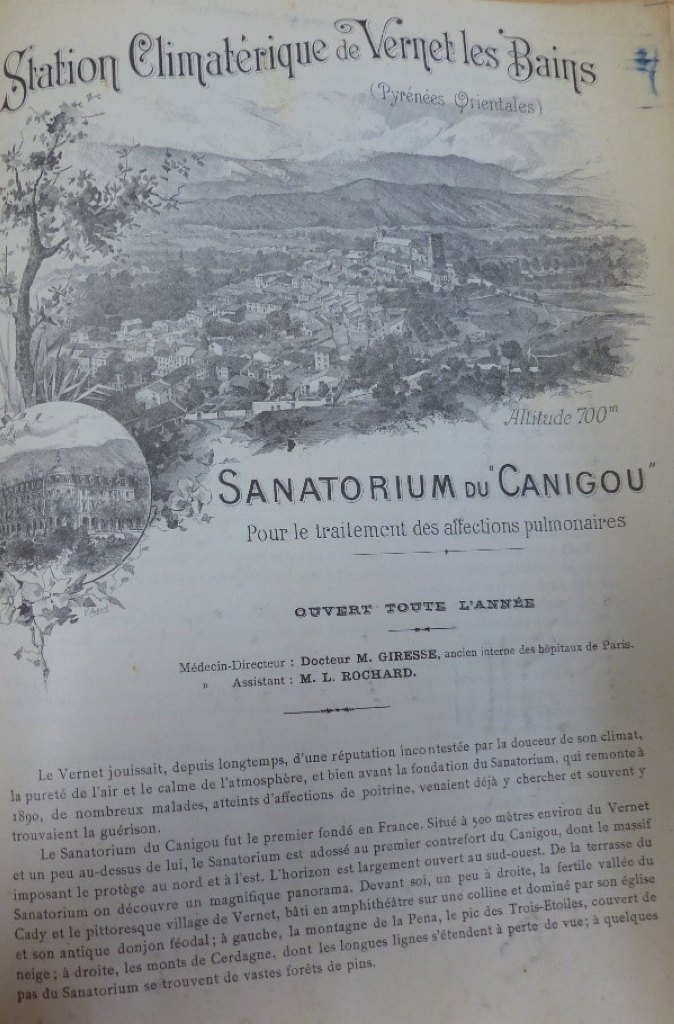

Le sanatorium a été fondé en 1890 à l'initiative du docteur Charles Sabourin (1849-1920) : il s'agit alors du premier sanatorium créé en France accessible aux tuberculeux pulmonaires adulte. Il était payant et était destiné à accueillir des tuberculeux aux lésions peu avancées. Sabourin détailla en 1896 sa méthode de cure et les résultats obtenus dans un ouvrage, Traitement rationnel de la phtisie, réédité plusieurs fois jusqu'en 1917.

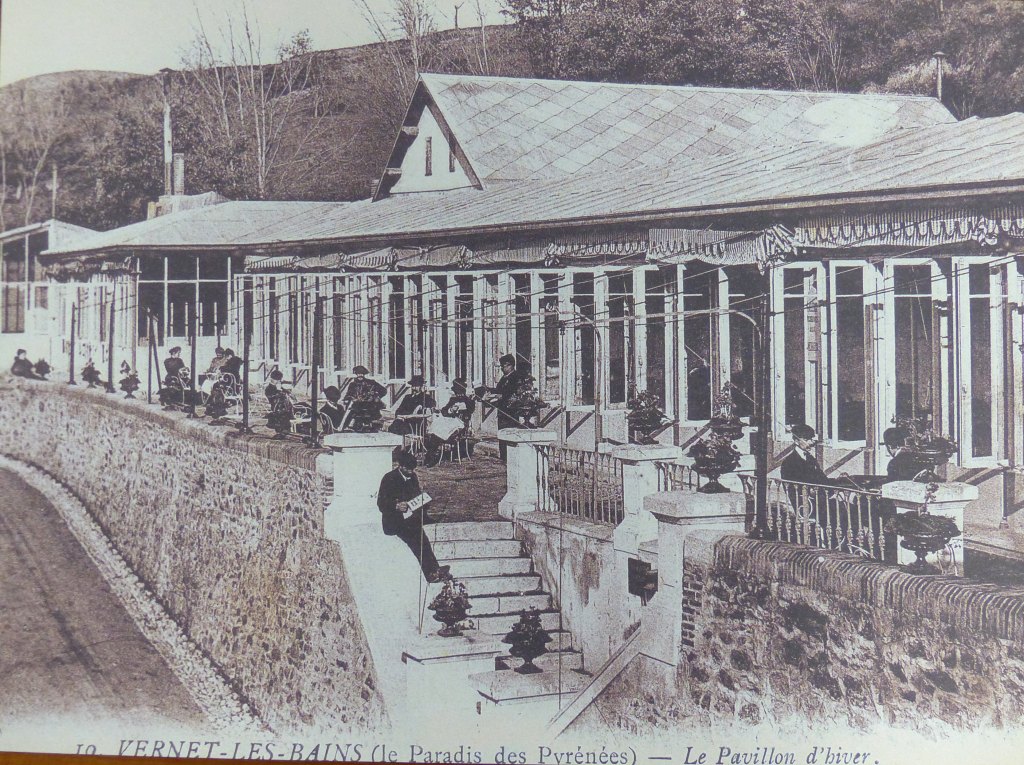

L'édifice réutilise d'abord un ancien hôtel thermal, celui des thermes Mercader, comportant 70 chambres où logent les malades. Des galeries vitrées, ouvertes et fermées à volonté, prolongeaient les bâtiments thermaux. L'établissement était composé d'un hôtel à trois étages abritant 70 chambres, avec une salle à manger, trois salons, une salle de billard, des salles de bains et un salon de lecture. Un passage couverte donnait accès à une première galerie de cure.

Des galeries de cures sont construites dans un second temps à 500 m du village, sur les premiers contreforts du massif du Canigou qui offraient un vaste panorama. D'autres galeries, étagées dans la montagne, étaient reliées par une route carrossable.

La galerie principale comportait une salle à manger. Le site permettait aux malades de déambuler dans le jardin d'hiver boisé ou sur les sentiers voisins aménagés pour être plats ou à faible pente et offrir des promenades graduées. Les galeries étaient exposées au sud-ouest pour un ensoleillement optimal.

Le prestige de l'institution a reposé davantage sur son caractère précurseur et sur la personnalité de son fondateur que sur ses aménagements, incomplets par rapport aux sanatoriums suisses et allemands notamment. L'éloignement relatif entre le logement dans l'hôtel et les galeries de cure d'air entraînait un trajet quotidien pour les malades, mais surtout, empêchait un fonctionnement fermé de la structure et offrait des occasions de relâchement de la discipline ce qui ne semblait pas souhaitable.

Devenant par la suite inutile, celui-ci devint le Pavillon d’hiver. L'établissement est aujourd'hui détruit.