A l'issue des grands travaux qui voient la construction de l'établissement thermal et de l'hôpital militaire, le bourg se trouve sans lieu de culte, si l'on excepte la chapelle de l'hospice Saint-Eugénie.

Comme pour le partage de l'eau, de nombreuses tractations ont lieu entre la commission syndicale et l'autorité militaire pour parvenir à un accord de cofinancement pour la construction d'une église mixte, servant aux militaires comme aux habitants et curistes de la station. La question de la construction est compliqué par l'absence d'autonomie de Barèges, alors dépendance de Betpouey où se trouve une église, tout comme dans le hameau de Sers. En 1880, le docteur Armieux déplore qu'une grange soit pour l'heure affectée aux usages du culte (Armieux, 1880, p. 97).

Le projet d'église à Barèges est notamment porté par Henri Vergez, médecin à Barèges et conseiller général du canton de Luz qui aurait abouti en 1886. Moins qu'une construction ex-nihilo, il s'agit de l'achat de la maison Sassissou où une chapelle a été provisoirement installée. En 1889, Vergez demande au conseil général du département une somme de 3 000 F pour contribuer à en transformer l'intérieur pour en faire une église convenable. Les quêtes et manifestations diverses au profit de la construction d'une église se poursuivent.

Cela ne donne pas satisfaction car le projet d'église à Barèges réapparaît dans la presse locale au début des années 1890, faisant part des difficultés à trouver un terrain, problème chronique où l'espace à l'abri des aléas naturels est compté. On déplore d'avoir trouvé un emplacement pour le casino et non pour l'église et il est jugé désagréable de servir les sacrements dans un ancien local de table d'hôte (Journal de Barèges, 12 juillet 1891).

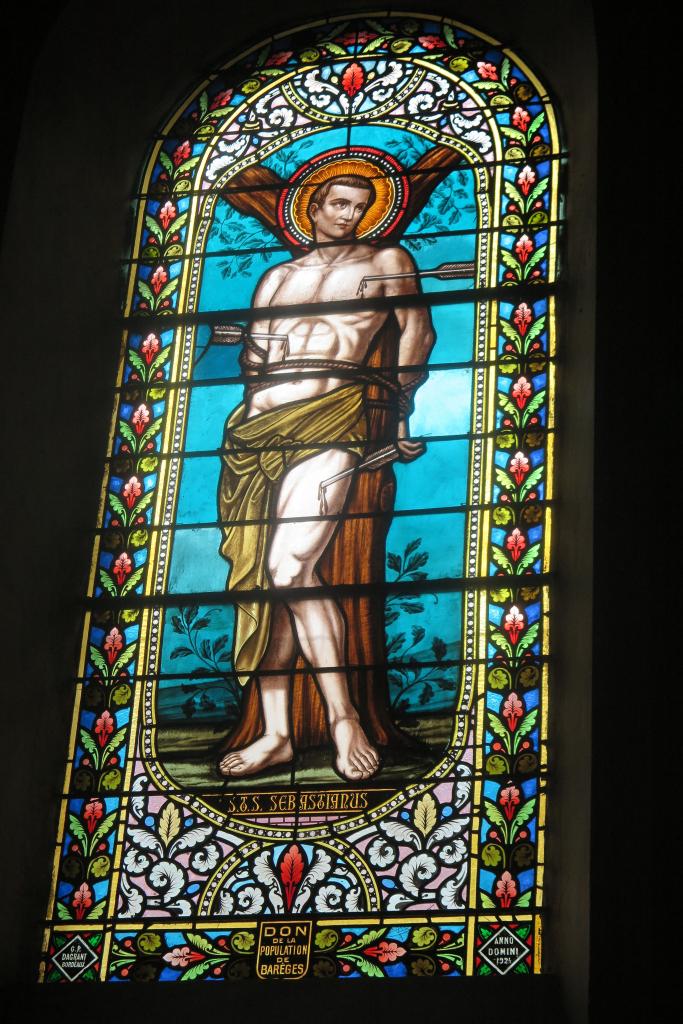

L'église est finalement construite et inauguré le 28 juin 1898 (Journal de Barèges, 03 juillet 1898). En 1904, Mme Fould, épouse du député Achille Fould, de passage à Barèges est frappée par la nudité de l'église et offre les 2 700 F manquant pour construire les tribunes selon les plans de l'architecte Labat. En 1913, l'église et le presbytères tout juste construits brûlent et la messe est alors célébrée dans une chambre.

La clôture de chœur en bois visible sur une vue ancienne a disparu mais un tronçon a été converti en table placée au fond du chœur, derrière l'autel. La voûte en bois a été refaite : les colonnettes qui la supportait servent désormais de supports à des sculpture de type sulpicien.