La source du Bois est connue et fréquentée depuis vraisemblablement le Moyen Âge. En 1809, un chemin en lacets, nommé « Cours de la Reine », est ainsi aménagé depuis le site de la Raillère afin dy accéder plus facilement. Dans un premier temps, l'exploitation de cette source donne lieu à une construction rustique qualifiée de « hutte », en pierres sèches et recouverte de planches et de chaume.£Etablissement thermal le plus éloigné sur la route du pont dEspagne, et propriété de la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin, les Bains du Bois sont décrits dans un « état déplorable » au début du 19e siècle. Ils sont donc reconstruits entre 1827 et 1831 pour environ 20.000 francs par l'architecte départemental Pierre Artigala, dont les plans sont exécutés par lentreprise de Martin Bordenave établie à Cauterets. Deux extensions latérales, contenant chacune deux cabines de bains, sont ajoutées en cours de chantier en raison de limportant débit des eaux. Des malfaçons dans lexécution des travaux sont observées dès 1832 par le concessionnaire qui a dû arrêter temporairement le service de bains. Les réparations sont effectuées en 1834 par le même entrepreneur.£Malgré des démarches effectuées dès 1856 par le syndicat de vallée pour classer l'ensemble des sources de Cauterets, la source du Bois ne figure pas parmi les cinq sources déclarées d'utilité publique entre 1859 et 1866 (Pauze, César, Espagnols, Rocher et Mauhourat).£Suite à une réflexion sur le déplacement de la source depuis 1880 et un rapport du Service des Mines en 1887, l'édifice fait l'objet de plusieurs projets de reconstruction (notamment par Gavillon, le directeur des établissements thermaux), dont certains visant à augmenter sa capacité daccueil ou aménager une canalisation de la source vers le site de la Raillère. Après des années détudes, il semble simplement doté de deux extensions latérales, puis il est « restauré » (selon les termes du métré définitif) par l'architecte G. Larrieu en 1908 pour environ 38.000 francs, dont les travaux sont exécutés par lentrepreneur Bernard Poutz.£A l'arrière du bâtiment, une surélévation est réalisée dans les années 1970. La source du Bois, dont l'établissement n'est plus exploité de nos jours, est canalisée vers les thermes des Griffons en 1979.

- recensement du patrimoine thermal

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Hautes-Pyrénées - Vallée des Gaves

-

Commune

Cauterets

-

Adresse

route du Pont d'Espagne

-

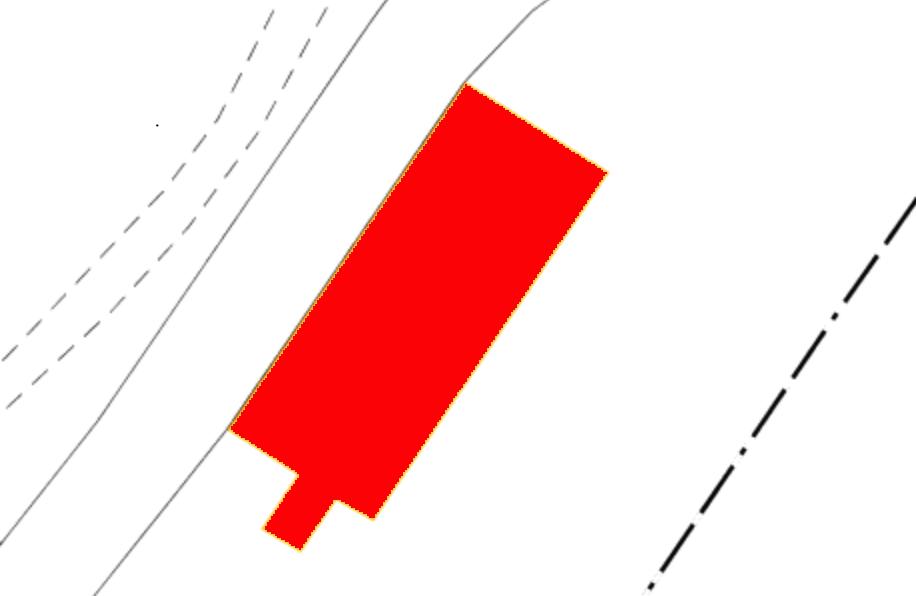

Cadastre

2020

0E

27

-

Dénominationsétablissement thermal

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1827, daté par source

- 1908

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte

Situé au-dessus de la buvette de Mauhourat, sur la route menant au Pont d'Espagne, ce petit établissement adopte les caractéristiques des thermes néoclassiques de la période romantique malgré sa restauration au début du 20e siècle. Implanté en bord de route, l'édifice accolé à la paroi montagneuse se déploie sur un plan rectangulaire, un rez-de-chaussée et un étage de comble. Un premier pavillon, parallèle à la route, abrite un vestibule qui s'étend dans toute sa longueur et ouvre sur les côtés et à l'arrière sur des cabines de douche et de bains.£La façade principale, en gouttereau, est percée de cinq baies en plein-cintre néoclassique dominées par l'inscription ""Le Bois"" dans un lettrage des années 1960. Cette façade d'entrée est encadrée de deux pavillons percés de baies jumelées tandis que les élévations latérales donnent à voir les divers corps de bâtiments composant l'édifice: ainsi les pignons sont-ils percés de baies bipartites dominées par une architrave en arc en plein-cintre; le pavillon de l'arrière compte quant à lui deux baies avec arcs surbaissés et une baie jumelée rectangulaire.£L'édifice mêle les modes constructifs et matériaux vernaculaires (calcaire, granit, ardoise, toiture à deux versants, enduit), les influences de l'architecture thermale romantique et de l'urbanisme du 19e siècle (alignement, soubassement en pierre de taille). Un soin particulier a été apporté à la modénature, en particulier aux bandeaux, aux corniches et aux encadrements de baie en pierre de taille, l'ensemble créant une certaine cohérence avec le soubassement et les arcs plein-cintre en pierre de taille apparente des élévations latérales.

-

Murs

- pierre

-

Plansplan régulier

-

Étagesrez-de-chaussée, étage de comble

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Typologiesarchitecture néoclassique

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Atelier E. Lavigne, Cauterets. Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, Pau, 2007-2008£FLURIN René, Histoire de Cauterets des origines à nos jours, Ed. Créer, 1999£Voyage pittoresque dans le midi de la France, 1804

- NOTB_S A.D. Hautes-Pyrénées, Commission syndicale de la vallée de Saint-Savin, 2 O 94/2 Groupe Sud et Projet de reconstruction de l'établissement thermal du Bois£A.D. Hautes-Pyrénées, Commission syndicale de la vallée de Saint-Savin, 2 O 95/1 Bains du Bois

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93 0445559 ; 6201749

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84 42.8700665644936, -0.111452694753822

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVR76_VDELPECH

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

- WCOM Cauterets

- IMP 20220321_R_01

-

Statut de la propriétépropriété publique

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour