Le site de Bagnères-de-Bigorre est fréquenté durant l'antiquité, où les Romains implantent le ""Vicus Aquensis"" dont des vestiges de bains ont été exhumés. Au Moyen Age, la cité circonscrite dans l'enceinte de remparts exploite les sources curatives émergeant en ses murs mais aussi à l'extérieur, la source de Bagnerolles, ce qu'attestent plusieurs textes de réglementation des eaux.

Entre le 16e et 18e siècle, la station, qui continue de croître, est fréquentée par l'aristocratie (Jeanne d'Albret, le duc du Maine, entre autres) et se caractérise par son importante quantité d'établissements thermaux privés, atteignant plus d'une trentaine d'infrastructures exploitées à la veille de la Révolution de 1789.

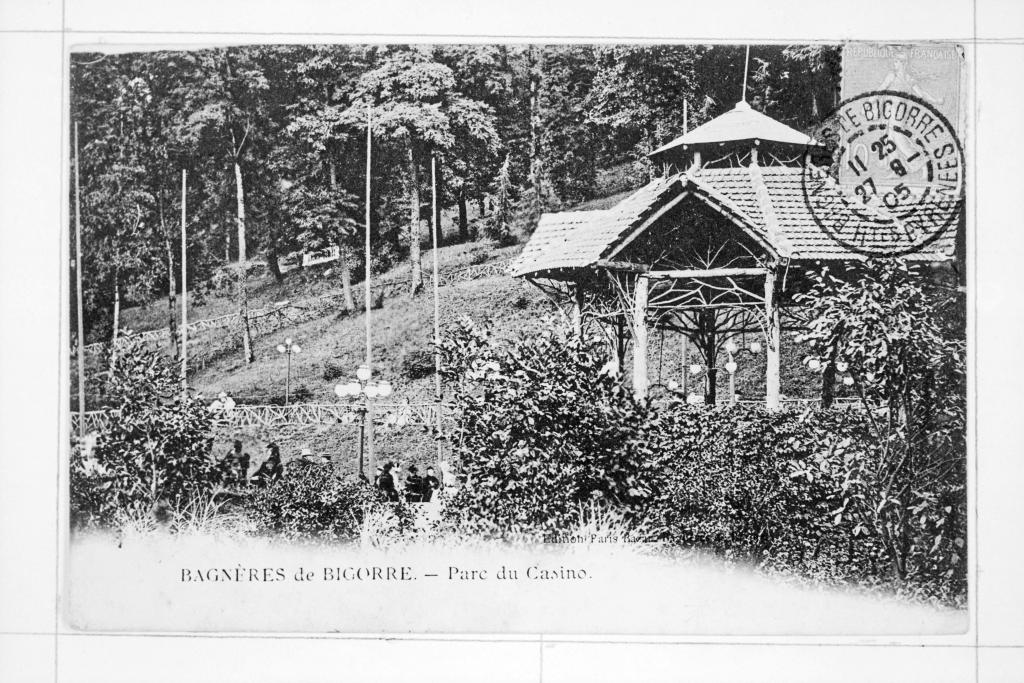

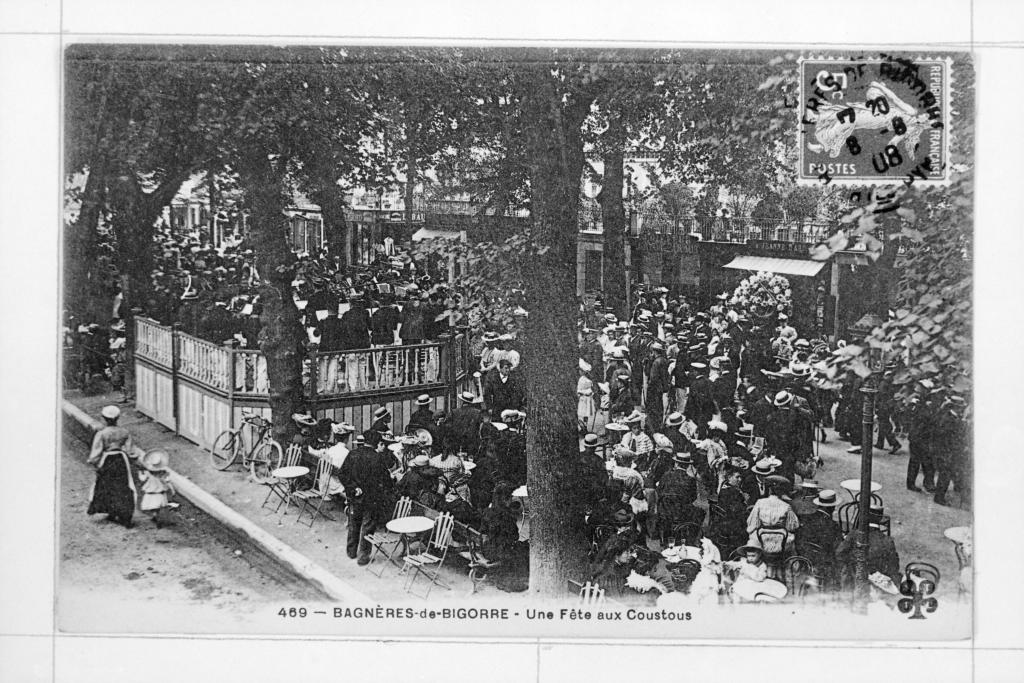

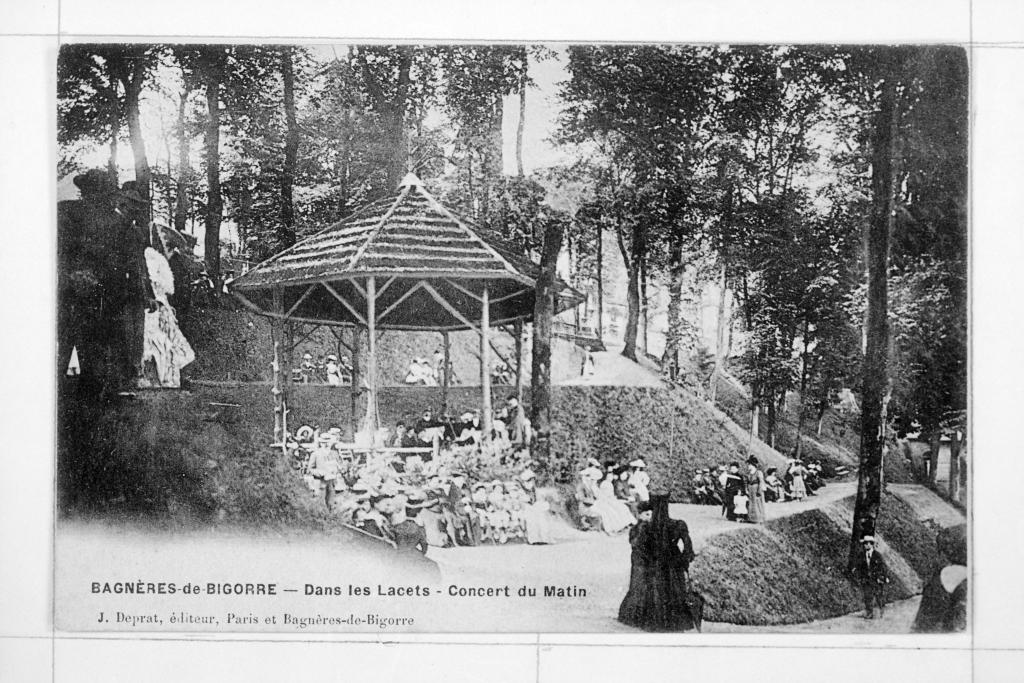

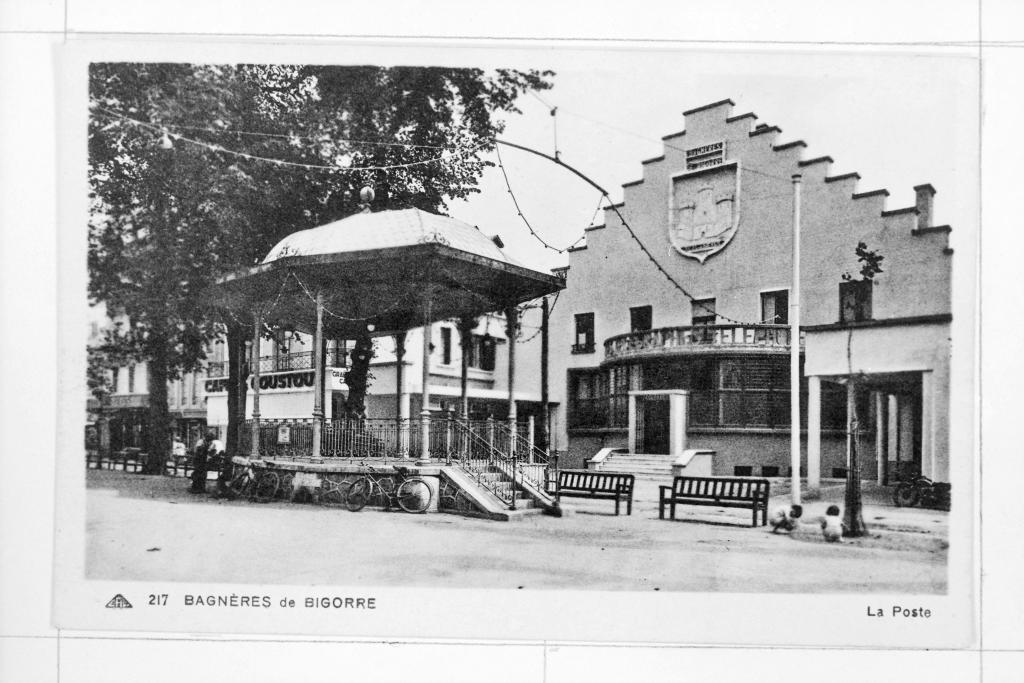

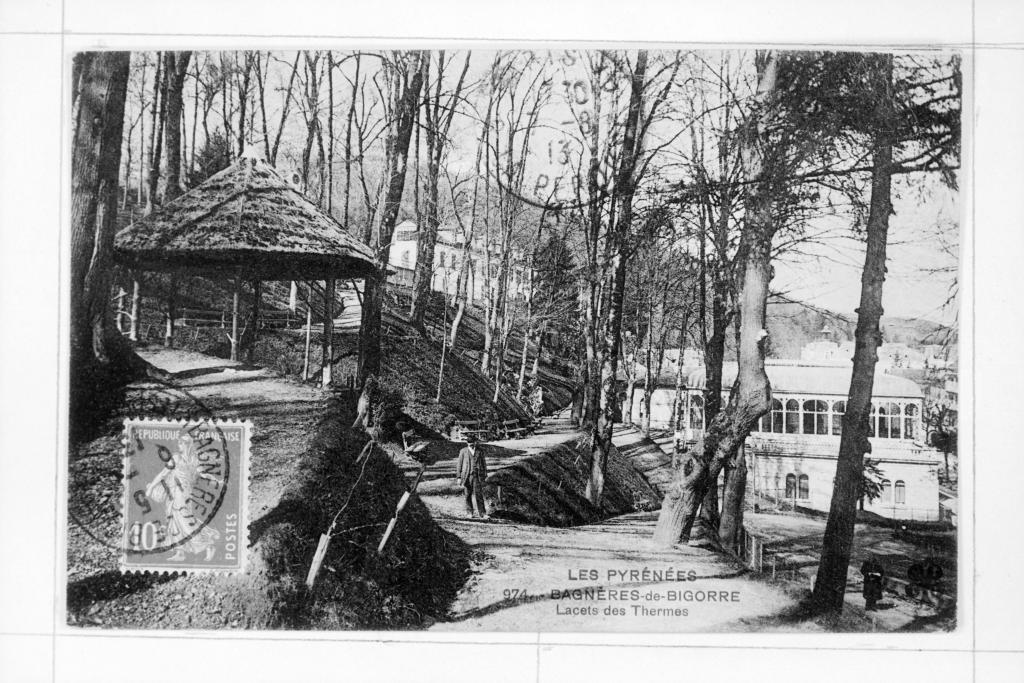

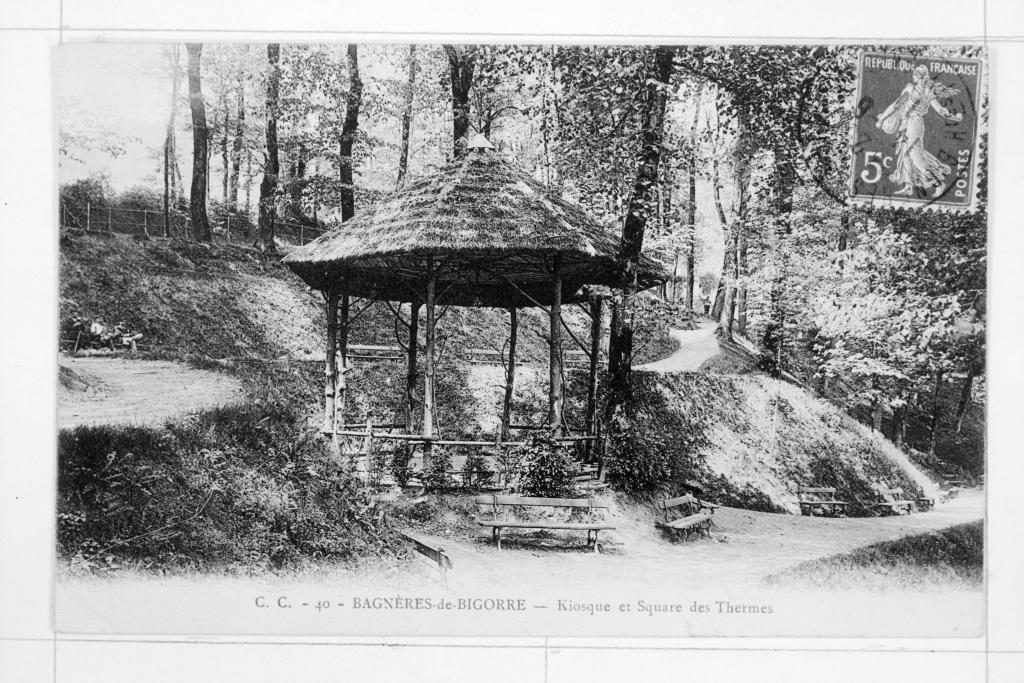

Pionnière du thermalisme moderne, en particulier dans les Pyrénées, Bagnères-de-Bigorre connaît une expansion considérable tout au long du 19e siècle, participant à l'essor du balnéarisme mondain qui se développe en France et en Europe. Ainsi, à compter du Second Empire, un nouveau quartier, implanté sur d'anciennes terres labourables, voit le jour en contrebas de la Fontaine Ferrugineuse avec la construction de dizaines de villas de villégiature. Les Grands Thermes, réunissant plusieurs sources à l'extérieur des remparts, sont inaugurés en 1828, tandis que les néothermes-casino, dont la construction entraîne le tarissement de nombreuses sources intramuros, est bâti en 1879. Le tissu urbain, composé de maintes pensions de voyageurs et d'établissements hôteliers, porte fondamentalement l'empreinte de cette activité saisonnière ancienne.

La commune de Bagnères-de-Bigorre est érigée en station hydrominérale et climatique par décret du 12 avril 1913. Les chiffres du produit de la taxe de séjour sont connus entre 1923 et 1932 (avec un trou en 1928) grâce aux Annales des établissements thermaux, cercles, casinos, eaux minérales, à la Gazette des eaux (1er mai 1925) et à l'Avenir de Luchon (10 mars 1929) ; ils permettent d'estimer la fréquentation de la station (même si de nombreux visiteurs sont exemptés) et de la situer par rapport au corpus de la petite vingtaine de stations hydrominérales et climatiques de l'époque. Ce produit pour Bagnères-de-Bigorre s'élève à à 63 670 F en 1923 (7e rang) 60 797 F en 1924 (7e rang), 62 047 en 1925 (6e), 68 251 en 1926 (8e) et 67 493 (8e) en 1927. Il bondit en 1929 avec 169 966 F de recettes(3e à bonne distance d'Aix-les Bains et Evian, et talonné par Luchon et Cauterets), mais redescend à 138 528 en 1930 (4e), puis à 64 894 en 1931 (7e), contrecoup probable du contexte économique, avant de remonter dès 1932 à 98 362 (5e).

Progressivement le thermalisme privé disparaît au profit des grands établissements, eux-mêmes modernisés (en particulier avec l'espace Aquensis au début des années 2000), d'autant plus que le secteur connaît de nombreuses difficultés au 20e siècle notamment dues aux conflits mondiaux et à la mutation vers le thermalisme social. Bagnères-de-Bigorre a cependant su perdurer grâce à la diversification de son économie, également marquée par l'industrie et les sports d'hiver.