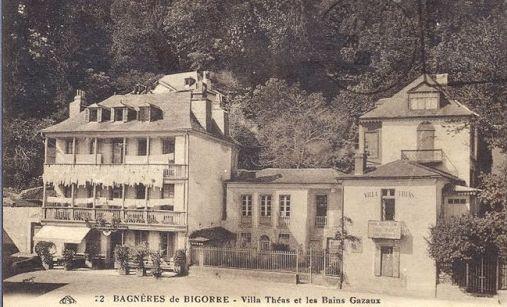

Les Bains de Théas, connus au moins depuis le 17e siècle, sont cités par Froidour en 1667 et sont mentionnés sur lensemble des cartographies jusquà la démolition de l'édifice au 20e siècle. En 1771, il appartient à la famille Jaula-Théas, puis, selon le cadastre de 1812, à Alexandre de Jaula (ancien maire de Bagnères) et sa sur. Initialement alimenté par deux sources chaude et froide (46 et 25 degrés), l'établissement bénéficie probablement de fouilles au 19e siècle où il exploite quatre sources.£En 1818, l'édifice dispose de cabines individuelles dotées de baignoires en marbre, mais aussi de deux douches. Récemment agrandie, avec notamment un pavillon accueillant sept appartements « de maître » et un jardin romantique fort apprécié, la bâtisse revêtait également une fonction dhébergement pour curistes, comme la plupart des bains privés bagnérais. Mais il semble que ces travaux ne se firent pas en toute légalité, le propriétaire ayant visiblement abusé de son statut de maire, notamment parce quils portaient préjudice aux bains tout proches (Dauphin, Reine et Cazaux) en déviant les eaux du bassin de la Reine. Aussi l'ancien édile fut-il poursuivi en procès à lissue de son mandat.£En 1846, François Soubies, futur préfet des Hautes-Pyrénées, hérite de l'établissement. Après avoir découvert les vertus des eaux sulfureuses de Labassère, situées à plusieurs kilomètres, il en obtient la concession et les fait transporter jusquaux Bains de Théas dans des jarres de 25 litres, où il crée une buvette spécifique. Il dépense alors une fortune afin de promouvoir cette eau. En 1870, alors que sont découvertes de nouvelles propriétés à la source de Salies contenant de l'arsenic (appartenant à la ville et située près de l'établissement), les deux sources (Salies et Labassère) sont réunies au sein d'une annexe des Grands Thermes.£Les Bains de Théas sont achetés par la commune en 1885, puis accueillent à partir de 1903 le Musée de Peinture et dHistoire naturelle. A cette occasion, les sources sont canalisées vers les néothermes se situant à proximité. L'édifice ainsi que les Bains Cazaux contigus sont détruits en 1929 en vue de la construction du musée Salies.

- recensement du patrimoine thermal

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Hautes-Pyrénées - Haute-Bigorre (La)

-

Commune

Bagnères-de-Bigorre

-

Adresse

7 place des Thermes

-

Cadastre

2019

AI

12

-

Dénominationsétablissement thermal

-

Précision dénominationétablissement de bains

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Principale : 1er quart 19e siècle , (détruit)

-

Dates

- 1818, daté par source

- 1903

La villa Théas se composait de deux bâtiments adossés à flanc de montagne et ouvrant sur un parc arboré à la mode romantique. Le premier édifice, présentant sa façade principale sur la voie publique, s'élevait sur un étage et associait les influences vernaculaires et classiques avec son ordonnancement, son portail d'entrée avec arc en plein-cintre et son ancienne installée dans un cartouche peint. Il renvoyait cependant davantage à l'architecture urbaine académique du 18e siècle.£Un escalier épousant le relief de la montagne séparait cet édifice de la deuxième construction, plus vaste, dont la façade principale se présentait de façon perpendiculaire et était dominée par une galerie en bois caractéristique de l'architecture bigourdane du 18e siècle. L'élévation latérale, sur la voie publique, portait l'enseigne peinte Villa Théas qui signalait cette bâtisse comme lieu d'hébergement pour curistes. Elle adoptait davantage les références du chalet à la mode dans l'univers de la villégiature au 19e siècle, avec ses lambrequins et sa vaste lucarne en chien assis, malgré quelques citations de l'architecture thermale officielle avec la fenêtre en arc en plein-cintre de son deuxième étage.

-

Murs

- enduit

- moellon

- pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagesrez-de-chaussée, 2 étages carrés, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées, élévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

État de conservationdétruit

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G MAYOUX Philippe, Le thermalisme à Bagnères-de-Bigorre, Société Ramond, Bagnères-de-Bigorre, 2000-2002, p.33-34, 113-125

- NOTB_S A.D. Hautes-Pyrénées, Plan de la ville de Bagnères-de-Bigorre, par A. Pambrun, 1856, cote 2 O 361£A.D. Hautes-Pyrénées, PERE Léon, Plan de Bagnères-de-Bigorre, 1890, 2 O 361£A.M. Bagnères-de-Bigorre, Plan de Bagnères en 1714£A.M. Bagnères-de-Bigorre, Plan de Bagnères en Bigorre, Lattré graveur, Paris, 1789£A.M. Bagnères-de-Bigorre, Plan de Bagnères-de-Bigorre établi sur le plan cadastral de 1771… avec les changements opérés jusqu’en 1846, P. Moran, 1846£Bibliothèque de Bagnères-de-Bigorre, Estampes, P183, Plan de Bagnères-de-Bigorre et plan topographique des environs de Bagnères, s.d.

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVR76_VDELPECH

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

- WCOM

- IMP 20230320_R_01

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour