Le cirque de Gavarnie appartient à la catégorie des paysages emblématiques à forte valeur patrimoniale liée à son histoire géologique autant que culturelle. Il fait partie du massif montagneux transfrontalier (franco-espagnol) Pyrénées-Mont-Perdu, inscrit le 6 décembre 1997 sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO au double titre des ensembles naturels et culturels. Le village de Gavarnie fait partie des huit villages inclus dans cette protection (dont 3 sur le versant français).

- dossier ponctuel

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Hautes-Pyrénées - Gavarnie

-

Hydrographies

Le Gave de Gavarnie

-

Commune

Gavarnie-Gèdre

-

Lieu-dit

cirque de Gavarnie

-

Cadastre

non

cadastré

;

domaine

public

-

Précisions

commune fusionnée après inventaire autrefois sur commune de Gavarnie ;

-

Dénominationsespace libre

-

Précision dénominationpaysage

-

AppellationsCirque de Gavarnie

-

Parties constituantes non étudiéestombeau

Concernant la formation géologique, l'armature faîtière du cirque est composée de roches calcaires issues des fonds marins. Structurées en nappes de charriage, elles ont été soulevées durant le Tertiaire lors de l'affrontement des plaques de l'Ibérie et de l'Europe occidentale, puis empilées au cours du rétrécissement de la chaîne montagneuse en formation. L'érosion quaternaire, par l'action combinée des glaciers et des eaux d'infiltration, a généré des constructions paysagères grandioses : côté sud, de gigantesques canyons et côté nord, de véritables murailles calcaires formant contreforts (Gavarnie). Celles-ci donnent à lire, phénomène unique dans les Pyrénées, la formation du massif qualifiée par Franz Schrader d'""immense poème géologique"". A sa base, l'érosion glaciaire a façonné la vallée de Gavarnie en laissant émerger trois verrous rocheux appelés ""turons"".

La richesse naturelle a favorisé une sédentarisation des communautés, composées au départ de bergers transhumants, qui ont trouvé leur subsistance dans les vallées, les eaux, les forêts, les hauts pâturages. La recherche de minerais s'intensifie sous l'occupation romaine. Les pâturages et les granges, avec leurs prairies encloses dans leurs murets de pierre, restent les témoins d'une activité agro-pastorale qui fit l'objet d'une tradition d'échanges entre les collectivités transfrontalières, formalisée au niveau juridique et politique par les "" lies et passeries "", garants de la paix entre vallées voisines. Le site conserve la trace des chemins, ponts, cabanes et hospitalet, jalons de ces échanges entre communautés voisines. Non entretenu par les pratiques pastorales, le paysage se trouve depuis quelques décennies profondément modifié par des repeuplements forestiers massifs (conifères, hêtres, frênes, noisetiers) qui retiennent les versants érodés et empiètent sur l'ancien domaine pastoral. Les boisements de conifères tendent à descendre.

L'émergence du paysage de Gavarnie procède de sa découverte, comme pour l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, par les voyageurs extérieurs. Les premières explorations à caractère scientifique sont dues à des minéralogistes (Jean de Mallus en 1606, Palassou en 1781) et des botanistes, tel Joseph Pitton Tournefort qui explora la zone et le cirque de Gavarnie en 1685, en compagnie de Fagon, médecin à la cour. Dès 1716, le Régent envoie aux Pyrénées des officiers du génie formés dans les Alpes, pour établir des relevés des voies de passage. Dressée à partir de 1718 à des fins militaires, la "" Carte générale des Monts Pyrénées et partie des Royaumes de France et d'Espagne "" par Roussel et La Blottière, mentionne les zones de franchissement de la chaîne sans tenir compte de l'altitude ou du relief exact. Les cartographes, au cours de la 2ème moitié du 18e siècle, commencent à mesurer les sommets (Reboul, mathématicien). La hauteur de la grande cascade est d'abord évaluée à 1.200 pieds, puis 529 toises, puis 1.493 pieds, mesures qui contribuent à sa renommée. C'est en 1874 seulement que Franz Schrader, ayant inventé l'orographe, établit sa première carte du Mont-Perdu.

La notion de paysage apparaît à la fin du 18e siècle. Les découvreurs du site, attirés par la sauvagerie du lieu et le goût de l'exploit, livrent des impressions autant émotionnelles que scientifiques. Ramond de Carbonnières gravit le Mont-Perdu en 1802 et écrit ses "" Voyages au Mont-Perdu "", modèle de littérature préromantique. Il dénonce en outre pour la première fois le risque lié à l'empreinte humaine destructrice. Après lui, toute une lignée de pyrénéistes passionnés cultivent la curiosité scientifique et la verve lyrique (le Comte Henry Russell, 1866, "" Les Grandes ascensions des Pyrénées ""). Avec la Duchesse de Berry, qui atteint en 1828 la Brèche de Roland en chaise à porteurs, la conquête de Gavarnie est aussi illustrée par les femmes. Dès lors, les touristes affluent, la visite à Gavarnie devient incontournable et le village se dote de plusieurs hôtels. Plusieurs pyrénéistes sont enterrés sur place.

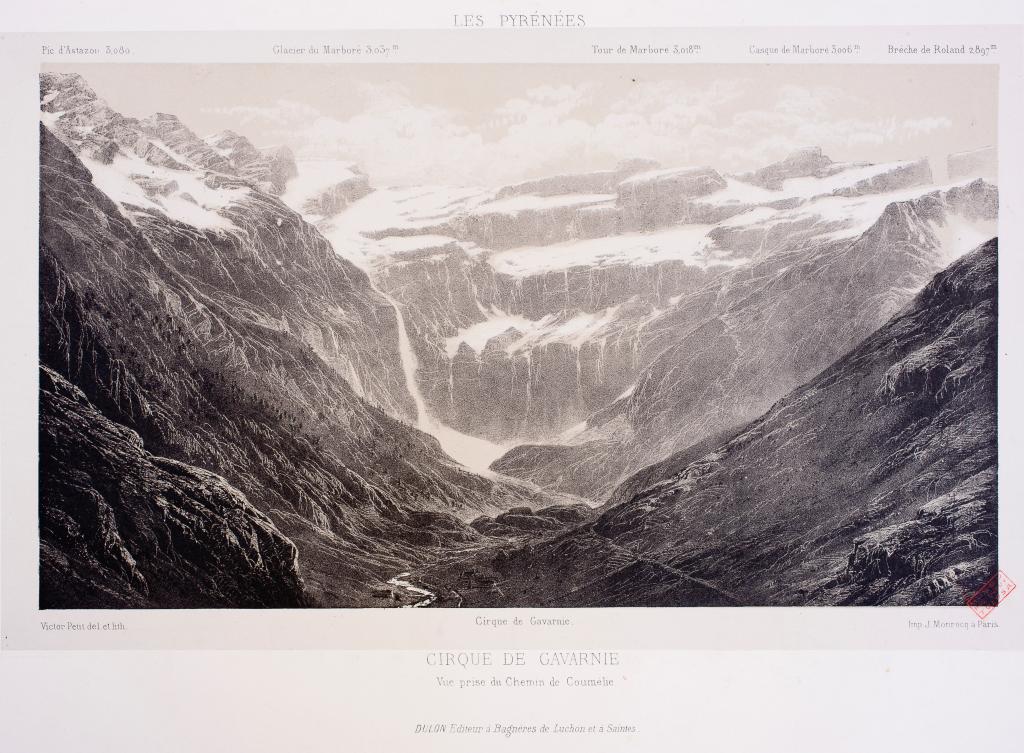

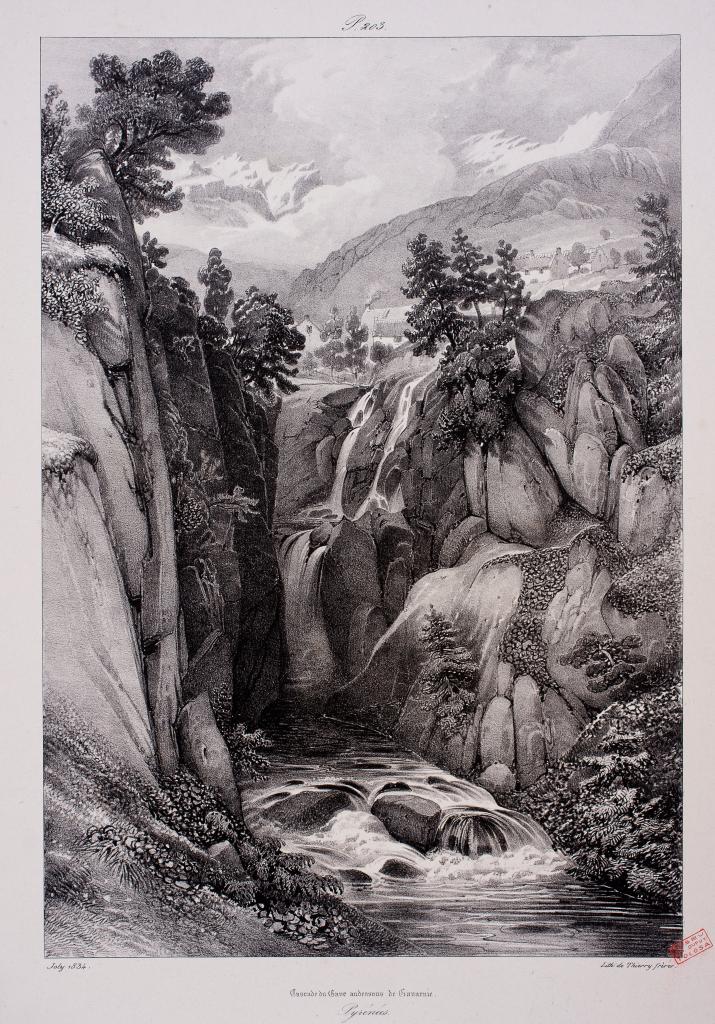

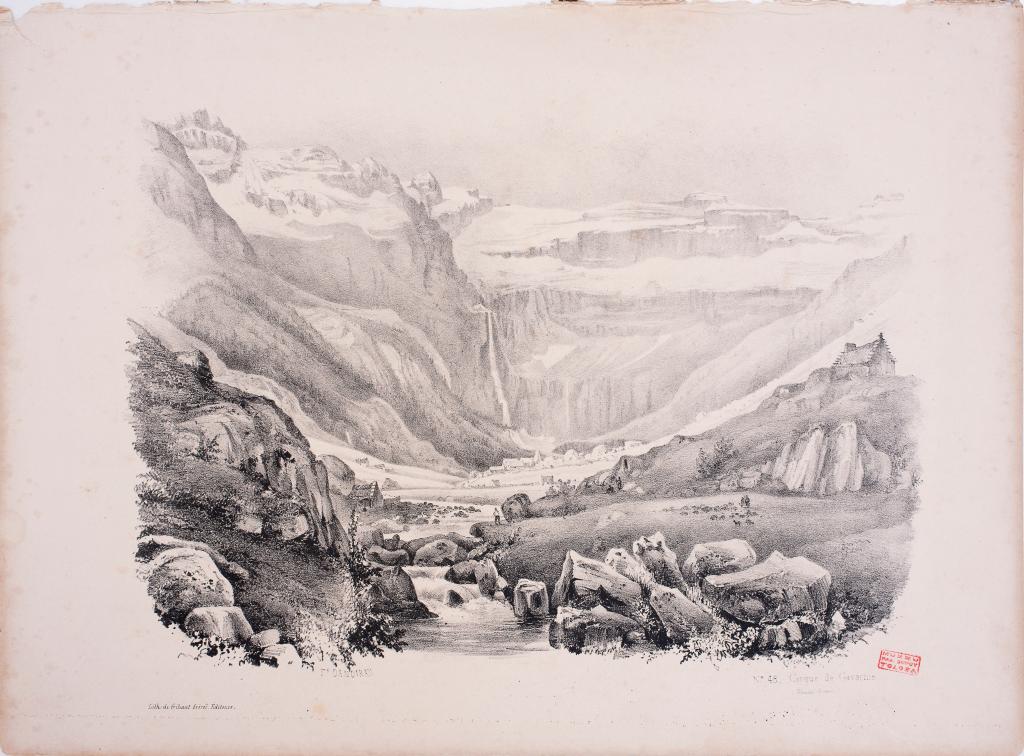

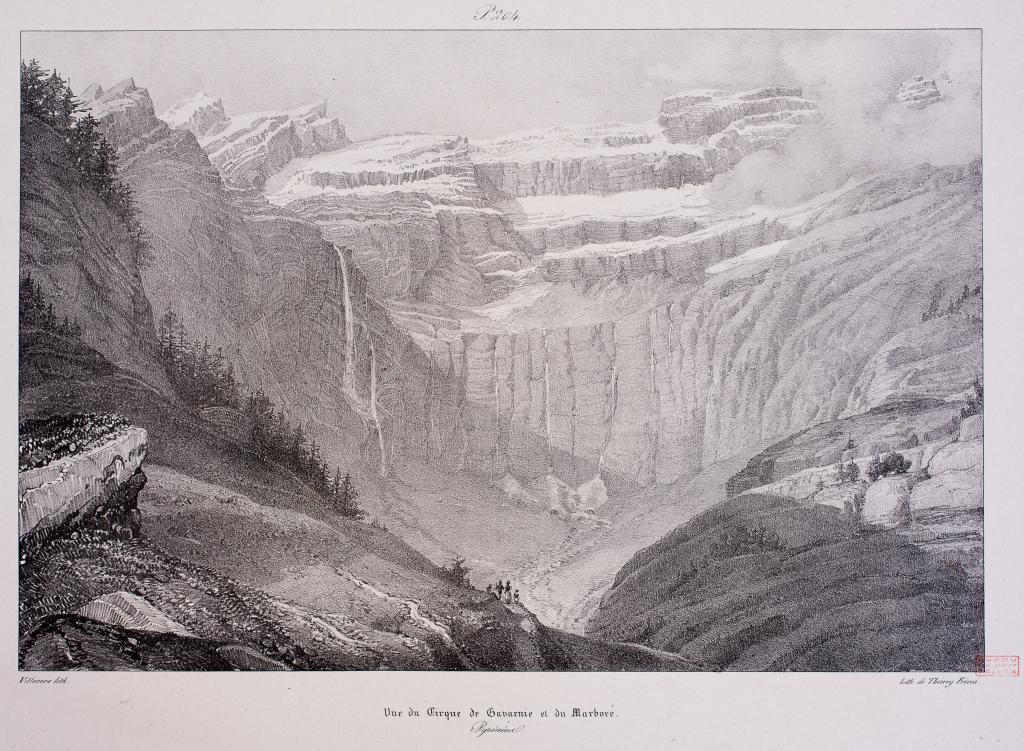

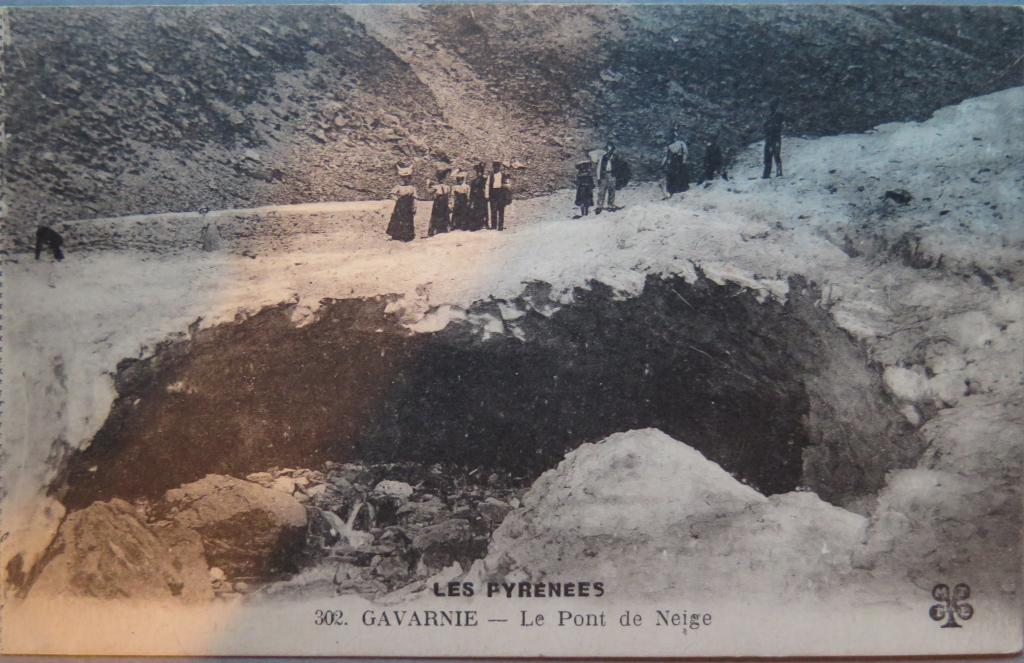

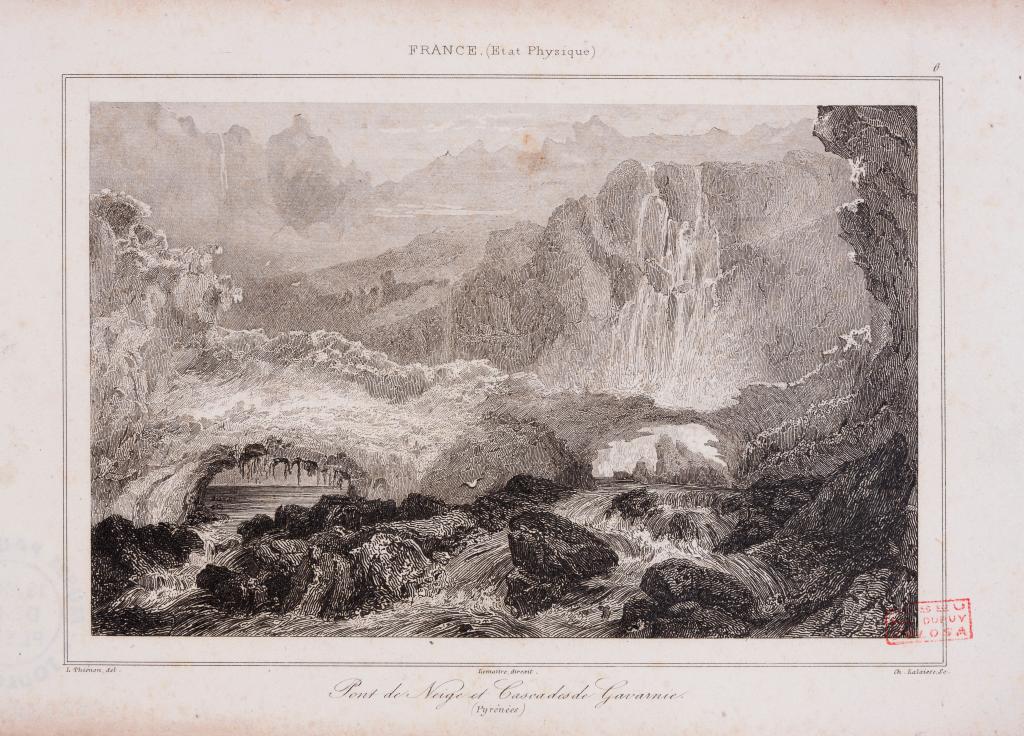

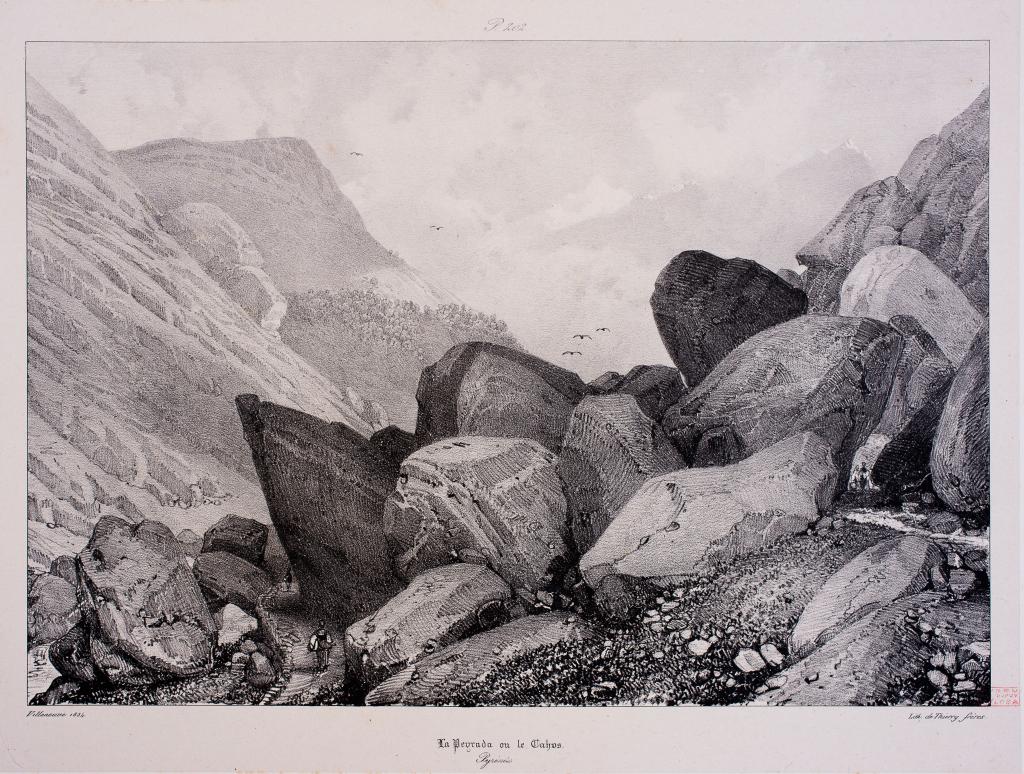

La diffusion des récits de pyrénéistes suscite l'engouement du public, notamment à travers la lithographie. Les artistes, pour lesquels les Pyrénées sont un réservoir inépuisable de thèmes romantiques, trouvent dans le site de Gavarnie une source privilégiée d'inspiration. L'une des premières représentations est la "" vue des montagnes calcaires de Marboré près de Gavarnie "" par François Flamichon, paru dans le livre de Palassou en 1781, représentation décorative très éloignée du réel. L'approche romantique ("" Le Voyage pittoresque de la France "" édité en 1784 par Jean-Baptiste Laborde) génère des visions fantastiques : perspectives exagérées, brumes, eaux bouillonnantes, contrastes accusés. Le chevalier Antoine de Bertin (1752-1790) voit à Gavarnie "" un amas effroyable de décombres traversé par des torrents "". Le dessinateur allemand, Christian Fiedrich Mylius, dessine vers 1812, le Mont-Perdu, le Cylindre, et donne des cartes schématiques des vallées. "" Le chaos de Coumély "" par William Olliver (lithographie, 1840) cultive l'étrangeté. Cette vision romantique trouve son apogée dans "" Les Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France "" du Baron Taylor (1833), oeuvre de dessinateurs et graveurs de renom. Ces lithographies deviennent de véritables modèles pour d'autres oeuvres plus libres dans leur interprétation. En littérature, Victor Hugo restitue ses souvenirs de voyage (1843), dans divers genres (prose, poésie, épopée..), Gavarnie étant au coeur de sa verve poétique.

Au cours de la 2e moitié du 19e siècle, un changement se dessine dans la perception des paysages. Un net clivage apparaît entre la montagne et les vallées habitées, exaltant l'idée d'une nature pure et intacte par opposition à un monde dénaturé. D'où une volonté de protéger la beauté pittoresque des hauteurs qui se manifeste au début du 20e siècle par un mouvement de patrimonialisation du paysage. Dans le même temps, le basculement de la vocation agro-pastorale traditionnelle vers une vocation touristique engendre un conflit de perception entre ceux qui souhaitent l'accessibilité de la nature au grand public et ceux qui militent pour sa préservation. L'inscription au Patrimoine mondial de l'humanité en 1997 marque une étape majeure vers la reconnaissance du site dans sa dimension naturelle, géologique, biologique et culturelle.

-

Période(s)

- Principale : Préhistoire

- Principale : Moyen Age

- Principale : 2e moitié 18e siècle

- Principale : 1ère moitié 19e siècle

- Principale : 2e moitié 19e siècle

Le cirque de Gavarnie se trouve inclus dans le site protégé au Patrimoine mondial Pyrénées-Mont-Perdu, vaste ensemble calcaire transfrontalier d'une superficie de 30.139 ha. Malgré sa réelle unité géologique, le massif a donné lieu à deux types de paysages très opposés : au sud, les canyons d'Anisclo et d'Ordesa et au nord, les cirques calcaires de Gavarnie, d'Estaubé et de Troumouse, façonnés en auges immenses et verticales, taillées dans l'épaisseur des masses calcaires.

Le cirque de Gavarnie est un hémicycle de 6km de diamètre, 3,5 km de développement à la base et 14 km en suivant la ligne de faîte. Il est ceinturé de murailles à pic d'environ 1 500 m de dénivelé, l'altitude du fond étant à 1 676 m et les sommets culminant à plus de 3000 m. Sur son couronnement figure la brèche de Roland, entaille dans la roche de 100 m de haut sur 40 m de large. Disposé en trois paliers monumentaux, ce paysage colossal, où "" la main des géants semble avoir appliqué l'aplomb et le cordeau "" (Ramond) comme pour répondre à un ordre rigoureux, a de tout temps été comparé à une architecture. La roche, offrant des camaïeux polychromes de verts sombres et de gris, lui confère rigueur et austérité.

Plusieurs cascades dévalent les murailles rocheuses : la plus importante, la Grande Cascade (haute de 422 m), est alimentée grâce à un système de communication interne au massif par le Lac Glacé du Cylindre (versant sud). Ce réseau hydrographique donne naissance au Gave de Gavarnie ou Gave de Pau.

A la base du cirque, l'érosion glaciaire a façonné la vallée de Gavarnie en laissant émerger trois verrous rocheux appelés ""turons"" (en occitan : tertre, butte) : le Turon du cirque (Dét. Pi.), le Turon de la Courade et le Turon de l'église. Entre chaque verrou ou ""turon"" s'étalent des surfaces planes occupées par des herbages (le plat de Caussilet, le plat de La Prade, le plat d'Arribère). Le village étant implanté sur le 3ème verrou, le chemin d'accès au cirque de Gavarnie remonte le Gave pour parvenir à la base de l'hémicycle après avoir franchi les deux autres verrous.

Le relief détermine une forte opposition climatique entre les influences atlantiques retenues par les murailles du côté nord, et les influences méditerranéennes au sud. Le versant nord (côté Gavarnie) connaît un climat océanique d'abri, humide, où dominent la hêtraie, les sapins et jusque très haut la verdure des pâturages.£Parallèlement à son exceptionnelle valeur géologique, cet ensemble constitue un véritable "" trésor naturaliste"". La complexité et la richesse écologique du milieu, principalement dans le massif calcaire du Mont-Perdu et de Gavarnie, ont permis de relever un nombre exceptionnel de données, concernant notamment des peuplement plus bas que la normale (Pin à crochet) ou plus haut que la normale (certaines plantes endémiques ou oiseaux de niveaux inférieurs). Contrastant avec l'aspect austère des hauts reliefs, le paysage porte aussi les marques de la vie pastorale : en fond de vallée, le parcellaire est souligné par les murets en pierre sèche entourant les prairies de fauche, les enclos des granges ou des écuries à mulets, tandis que les hauts pâturages conservent quelques granges.

-

Murs

- calcaire

- gneiss

-

Plansensemble régulier, plan rayonnant

Présentation succincte

- NOTSUC Le cirque de Gavarnie appartient à la catégorie des paysages emblématiques à forte valeur patrimoniale liée à son histoire géologique autant que culturelle. Il fait partie du massif montagneux transfrontalier (franco-espagnol) Pyrénées-Mont-Perdu, inscrit

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Bellefon Patrice de. Espoirs et inquiétudes. Dans revue Pyrénées, n° 189 (1997), pp 39-47.£Clin Michel. Les richesses naturelles du massif. Dans revue Pyrénées, n° 189 (1997), pp 49-60.£Briffaud Serge. Un paysage au patrimoine mondial : le site Gavarnie-M

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93 0453303 ; 6182554

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84 42.7003014290958, -0.00791032856051242

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVR73_SCPMIDIPYR

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

- Gavarnie-Gèdre

- 20220321_R_01

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Sites de protectionliste du patrimoine mondial

Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : 6/12/1997. Reconnu dès la fin du 18e siècle comme le site pyrénéen le plus réputé, le cirque de Gavarnie a bénéficié d'une reconnaissance universelle comme Patrimoine mondial à la valeur paysagère emblématique, tant au niveau géologique que naturaliste et culturel.£ouvert au public

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.