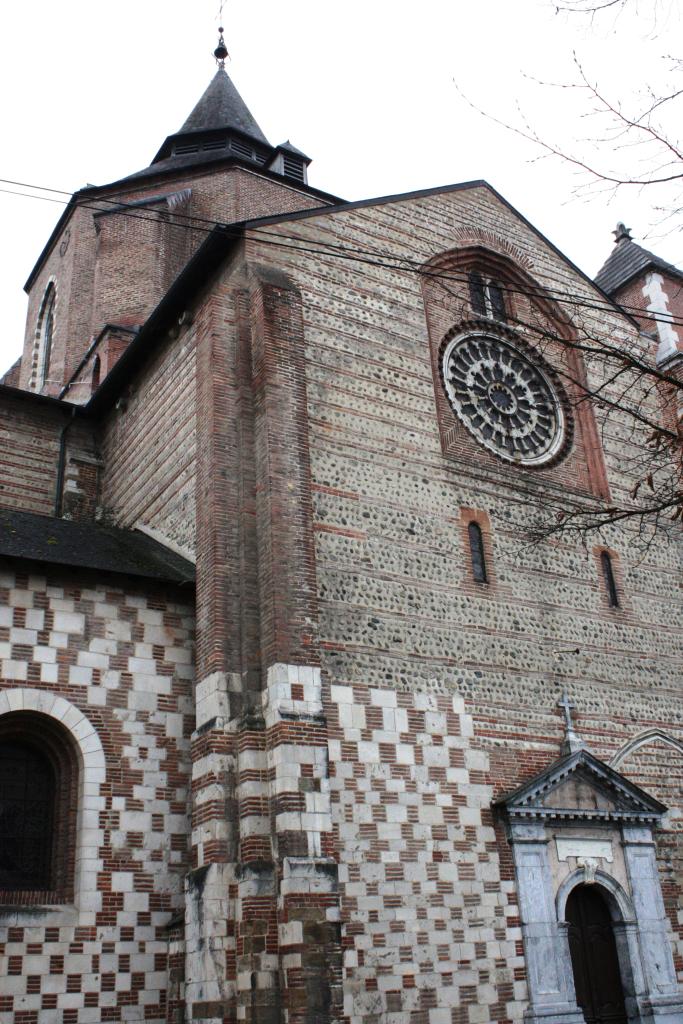

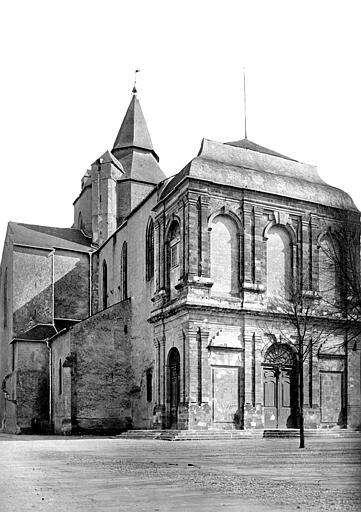

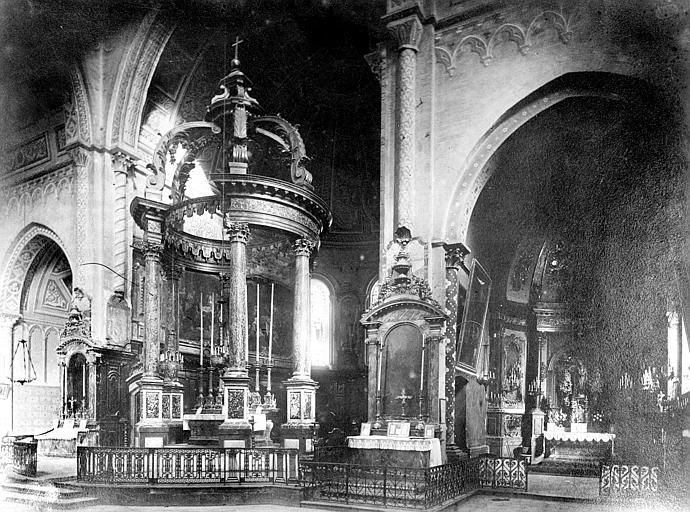

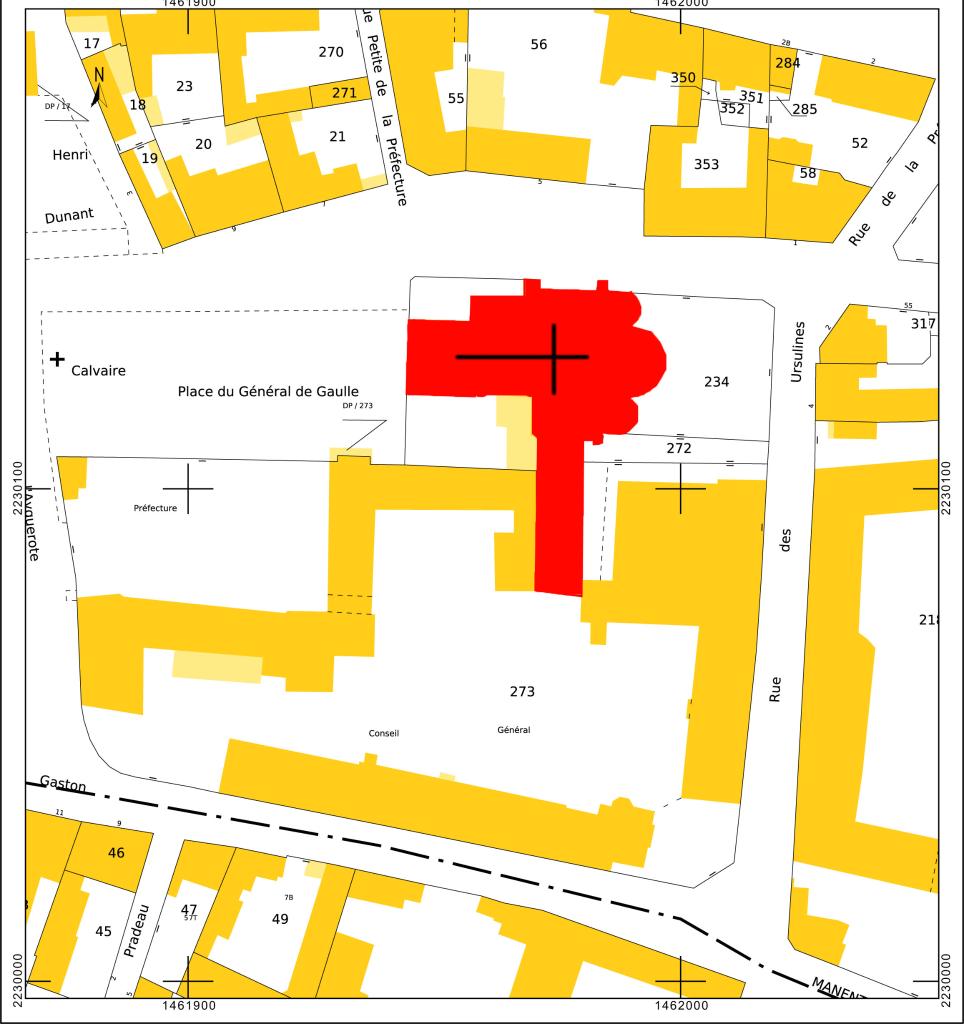

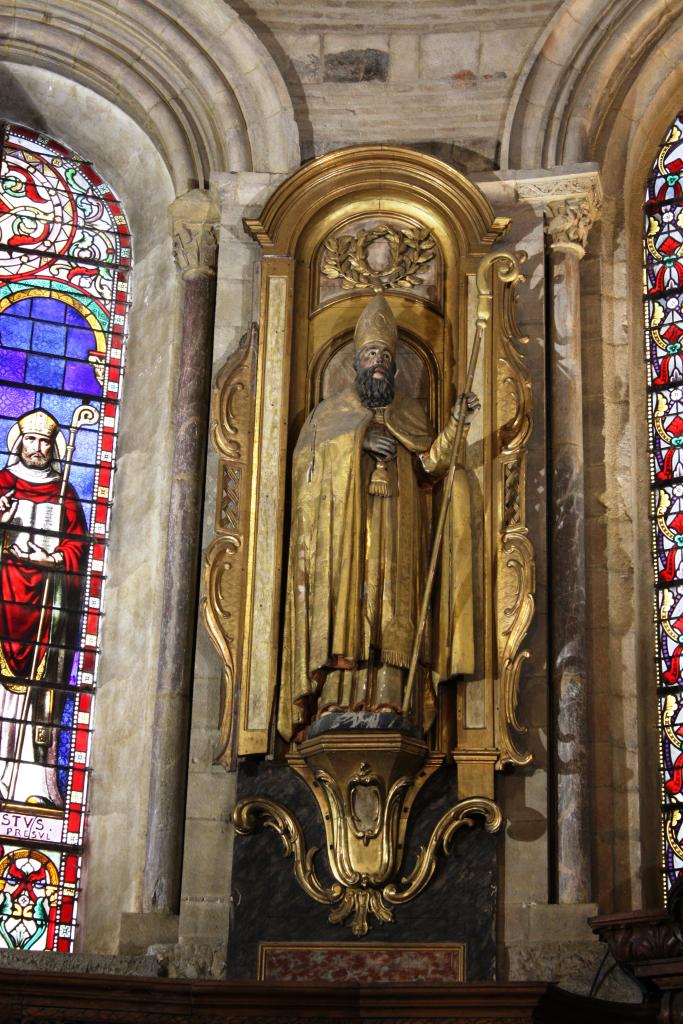

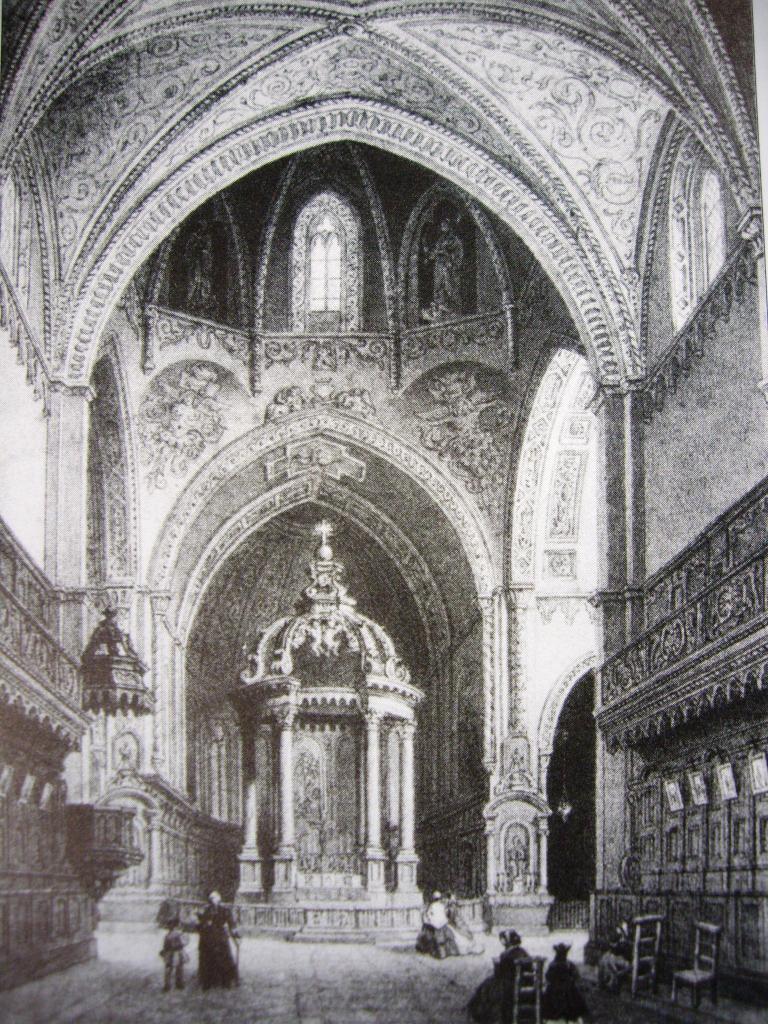

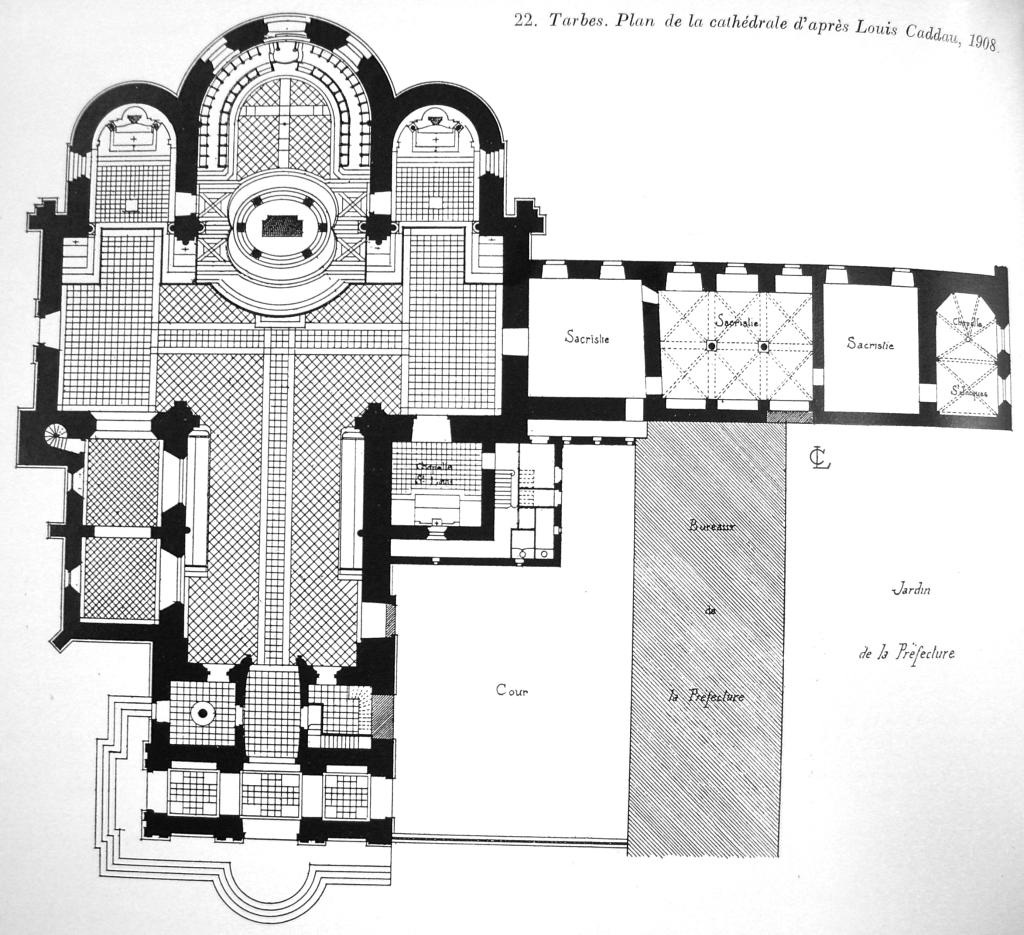

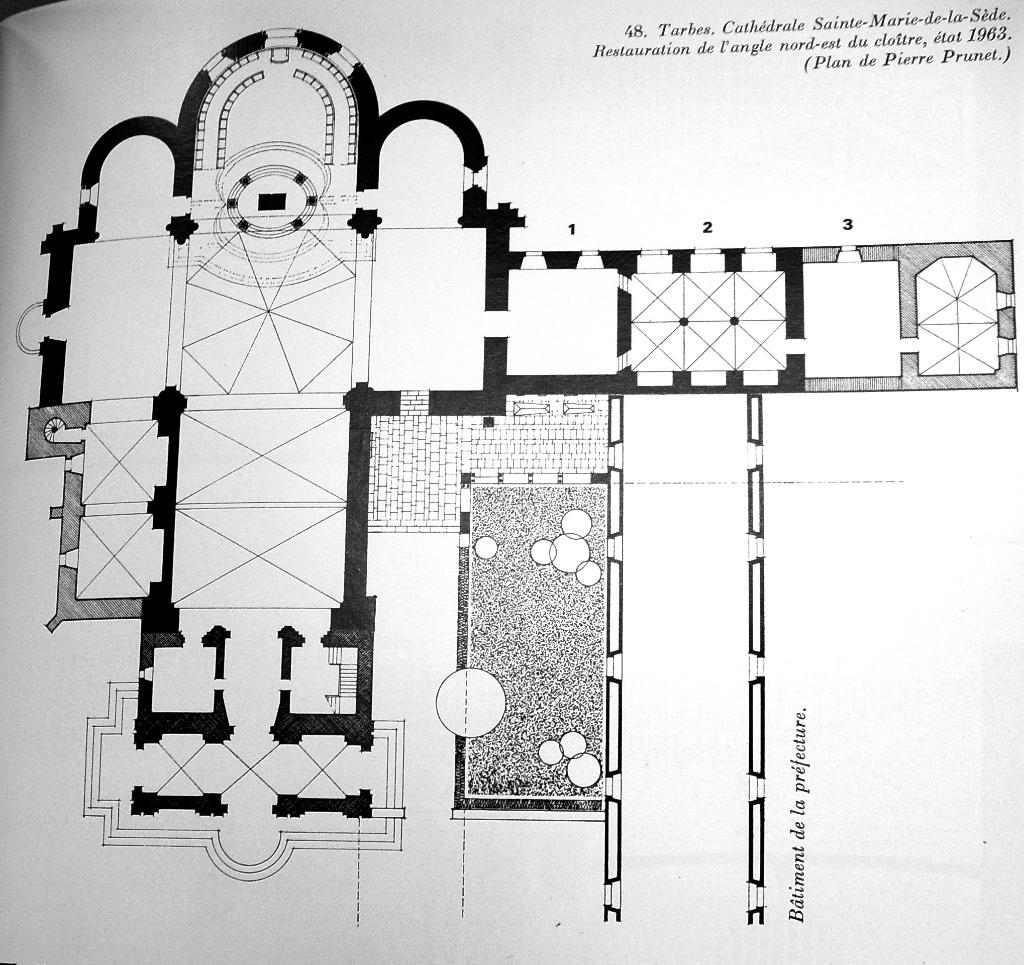

La cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède fut construite durant la deuxième moitié du 12e siècle, sur les ruines de la précédente. Elle est composée d'une nef unique courte, s'ouvrant sur un large transept saillant, se terminant par une abside et deux absidioles voûtées en cul-de-four. La tour lanterne octogonale daterait de la fin du 13e siècle ou du 14e siècle.£Au 15e siècle, suite à l'incendie de 1460, trois chapelles ont été construites, deux contre le mur nord de la nef et le transept, et une dans le prolongement de la sacristie et de la salle capitualire au sud. Cette dernière, dite de Saint-Jacques, de par son style ne peut pas être associée aux deux autres chapelles. Elle n'a été reliée par la salle du trésor à la salle capitulaire qu'en 1860. Egalement au 15e siècle, une porte a été percée sur la façade nord du transept tandis qu'une tour d'escalier dans l'angle ouest de ce transept nord était construite. Pendant les guerres de Religion, au 16e siècle, l'abside principale ainsi que les absidioles de la cathédrale furent fortifiées et surélevées. Au 17e siècle, sous l'épiscopat de Salvat II d'Iharce, une campagne de restauration a vraisemblablement eu lieu, comme en témoignent un contrat signé par l'évêque et Michel Gilles, maître maçon, pour ""crépir, enduire et blanchir toutes les voûtes et murailles de l'église"", ainsi que les armoiries de Salvat II d'Iharce sculptées sur la clé de voûte de la première travée de la nef. Au 18e siècle, Monseigneur Anne-François Guillaume du Cambout, évêque de Tarbes, est à l'origine du réaménagement intérieur de la cathédrale ainsi que de l'allongement de la nef par la création d'un narthex. La porte percée au 15e siècle est murée, et une nouvelle porte centrée sur cette même façade nord du transept est aménagée.£En 1803, le préfet Chazal ordonne la démolition du cloître situé au sud de la cathédrale. En 1815, le Conseil Général décide d'ériger un monument commémoratif à la gloire de Louis XVI, construisant la chapelle Saint-Louis à l'angle sud du transept et de la nef. Vers 1843, le peintre Pedoya réalisa le décor peint de la croisée du transept. En 1861, l'abbé Goussard se voit confiée la confection des vitraux pour l'abside. En 1892, l'architecte diocésain Fitte demande la suppression des enduits extérieurs qui tombaient par plaques. Il propose également l'arasement des surélévations des absides, réalisées pendant les guerres de Religion. Entre 1935 et 1939, Henri borde (1888-1958) réalise le décor des voûtes de la nef et du bras nord du transept. En 1959, la décision a été prise de démolir la chapelle expiatoire Saint-Louis car inesthétique et inutilisée depuis le milieu du 20e siècle. La découverte du pilier nord-est du cloître a alors entraîné la restauration d'une travée d'angle et la restitution de quelques arcades.

- dossier ponctuel

-

Fourcayran MarionFourcayran MarionCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Hautes-Pyrénées

-

Commune

Tarbes

-

Adresse

place Général-de-Gaulle

-

Cadastre

2010 BH 01 234

-

Dénominationscathédrale

-

VocablesNotre-Dame-de-la-Sède

-

Parties constituantes non étudiéescloître, chapelle, salle capitulaire

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 12e siècle

- Principale : 13e siècle

- Principale : 14e siècle , (incertitude)

- Principale : 15e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 18e siècle

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Iharce, Salvat II d'commanditaireIharce, Salvat II d'Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Cambout, Anne François Guillaume ducommanditaireCambout, Anne François Guillaume duCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

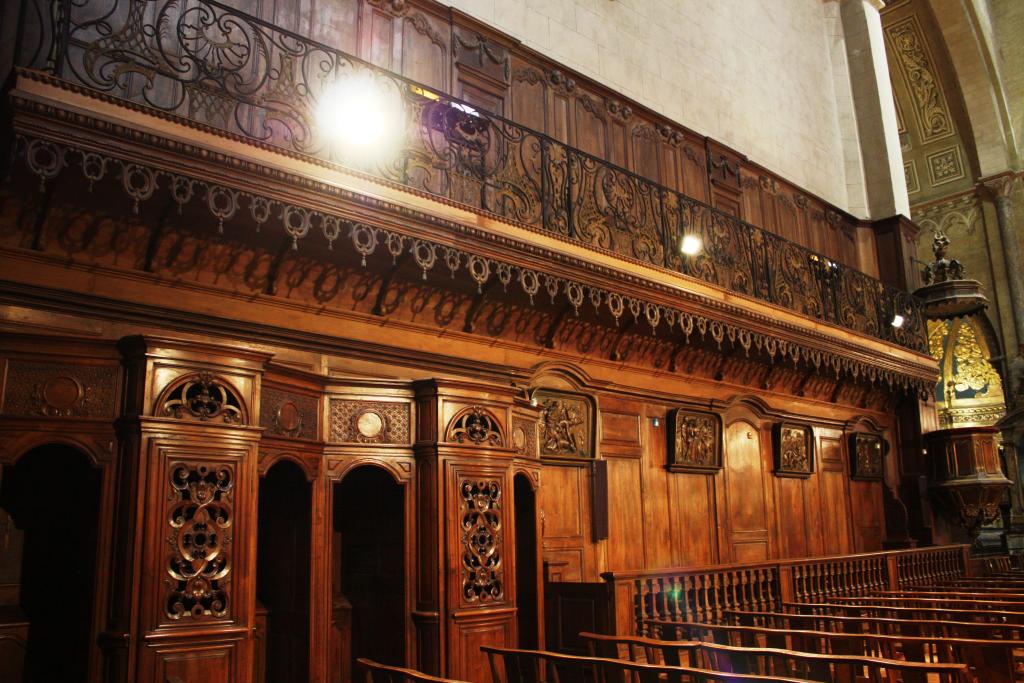

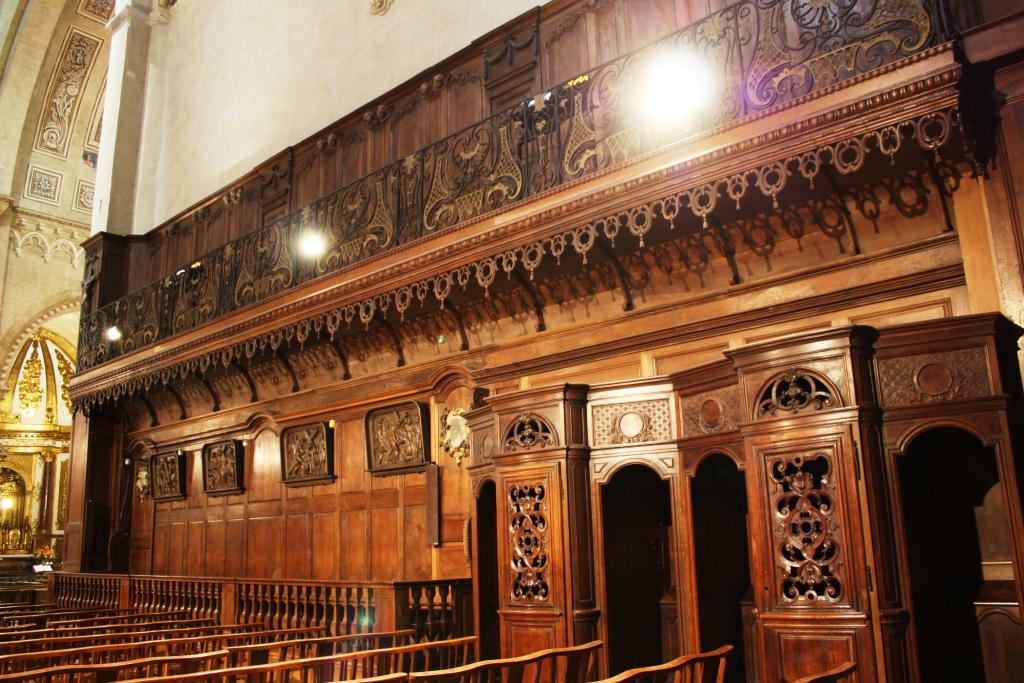

La cathédrale, de plan en croix latine, se compose d'un imposant narthex moderne, d'une nef à deux travées voûtées d'ogives, d'un transept et d'une abside flanquée de deux absidioles, toutes trois voûtées en cul-de-four. Les deux bras du transept sont voûtés en berceau brisé. La croisée du transept est surmontée d'une tour lanterne octogonale sur trompes. Les deux chapelles communicantes adossées au mur nord de la nef, auxquelles on accède par le bras nord du transept, sont voûtées d'ogives. La sacristie prolonge le bras sud du transept et est composée aujourd'hui de trois pièces. La deuxième, anciennement salle capitulaire, est composée de deux vaisseaux de trois travées voûtées d'ogives. Le trésor de la cathédrale occupe la troisième salle. Cette dernière donne accès à une chapelle orientée avec une travée voûtée d'ogives et une abside voûtée d'ogives à six quartiers.£La silhouette générale de l'église est singularisée par la façade occidentale classique, qui s'élève sur deux niveaux, dont le deuxième est rythmé par trois fausses baies en plein cintre, résultant d'une campagne de construction du 18e siècle. Les façades nues, laissent apparaître les différents appareils brique et pierre (galets) alternés en damier ou en assises.

-

Murs

- brique

- appareil à assises alternées

- appareil en damier

- brique et pierre à assises alternées

- brique et pierre en damier

- galet

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- cul-de-four

- voûte en berceau brisé

- voûte d'ogives

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- peinture

- vitrail

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Caddau (Louis), Monographie de la cathédrale de Tarbes, Paris, Tarbes, 1911.£Laffon (Jean-Baptiste), La cathédrale de Tarbes Notre-Dame-de-la-Sède, imprimerie Saint-Joseph, Tarbes, 1963.£Prunet (Pierre), La cathédrale Sainte-Marie-de-la-Sède à Tarbes, dan

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93 0461786 ; 6241598

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84 43.2337838339984, 0.0687222552024361

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVR73_SCPMIDIPYR

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

- WCOM Tarbes

- IMP 20220321_R_01

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1906/10/30

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

-

Arnout, Deroy, La France en miniature, in Pousthomis-Dalle (Nelly), Les restaurations de la cathédrales de Tarbes aux XIXe et XXe siècles, dans Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, Tome LVII, 1997, p.171-188.

-

Caddau (Louis), Monographie de la cathédrale de Tarbes, Paris, Tarbes, 1911.

-

Prunet (Pierre), La cathédrale Sainte-Marie-de-la-Sède à Tarbes, dans Les Monuments Historiques de la France, 1968, n° 1, p. 23-48.