Le ruisseau du Bléou prend naissance un peu au-dessous de Saint-Projet et se dirige vers l'ouest, tout droit sur la butte de Gourdon qu'il évite en infléchissant son cours vers le sud avant de se perdre dans le Céou. A 3 km et demi de sa source, le Bléou atteint Le Vigan dont il effleure la face nord. La localité s'établit en gros dans l'angle formé par ce ruisseau et un mince affluent, le ruisseau dit de Séguy ou de Boymes. Le Vigan est donc un village de confluent né à la jonction de deux vallées.

Les maisons s'étalent sur la rive sud du Bléou ou s'étagent sur la pente douce qui monte vers le sud-est. A l'ouest, le bourg est dominé par la masse du pech de la Gâche ; à l'est par le coteau de Saint-Jean dont le versant nord plus abrupt domine le Bléou tandis qu'au sud-ouest une pente moins accentuée incline vers le ruisseau de Séguy. Sur la rive nord du Bléou, un peu isolé, le quartier de La barrière s'établit en franc tireur et de nouveau c'est la remontée vers les crêtes qui séparent les vallées du Bléou et de la Melve.

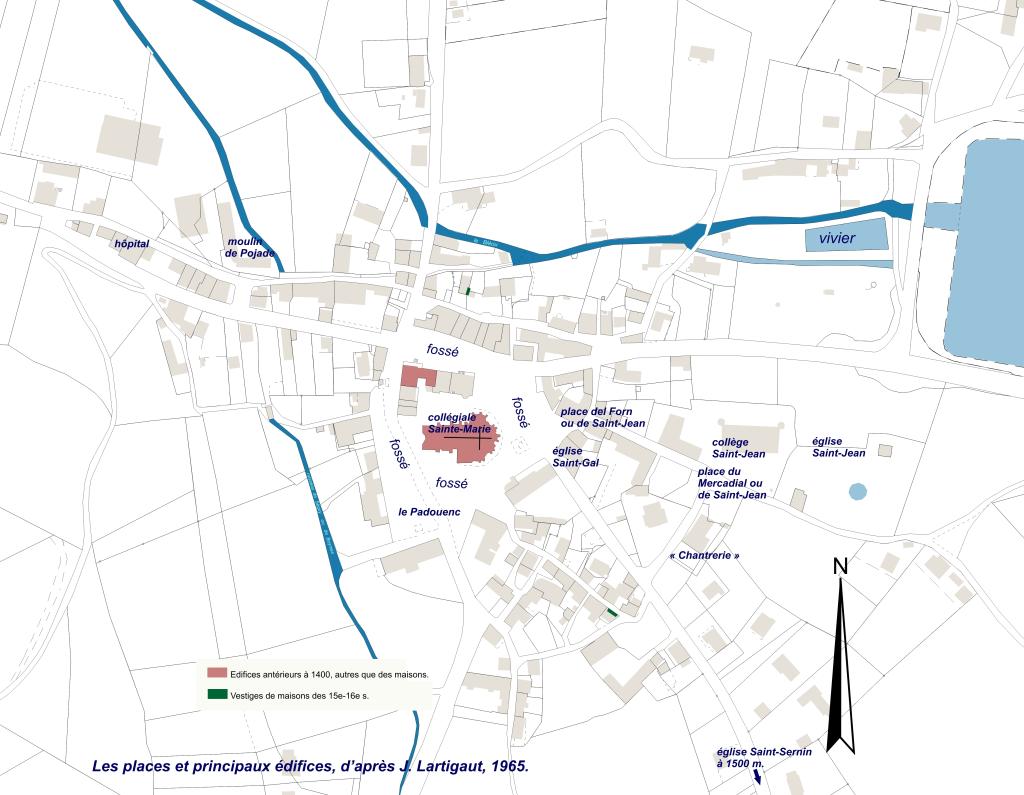

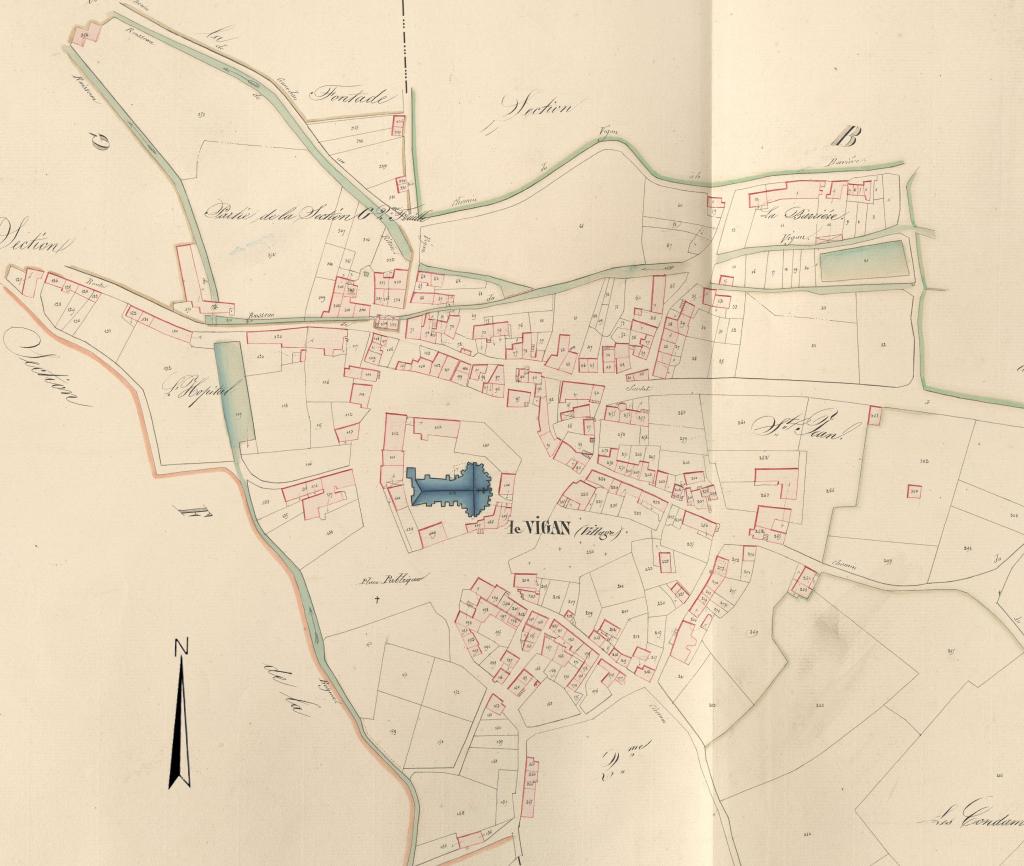

Dans son dessin actuel, la localité paraît écrasée par la Collégiale tapie comme une araignée trapue au centre de sa toile. De ce noyau, rayonnent des rues et bientôt des routes en direction de Gourdon à l'ouest, de Cahors au sud, de Soucirac au sud-est, de Saint-Projet à l'est et enfin de Nozac au nord. Une place aux dimensions inusitées retient l'attention et donne au bourg l'aspect d'un fruit rongé par l'intérieur. De nos jours, la route de la vallée, la transversale ouest-est est l'axe principal ; c'est la route de Sarlat à Mende construite au siècle dernier.

Divers travaux, publics ou privés, ont depuis cent cinquante ans altéré la physionomie de ce bourg [ : ] la démolition des principaux édifices, le percement de la route de Sarlat à Mende et enfin la construction d'un château moderne et l'aménagement d'un parc qui vers 1860 transformèrent la partie haute de la localité : le barri de Saint-Jean. » Après cette présentation du site, Jean Lartigaut s'efforçait en 1965 de retrouver l'organisation du bourg sous l'Ancien régime et, au-delà, au Moyen Age. L'étude du Vigan n'a pas été reprise depuis.

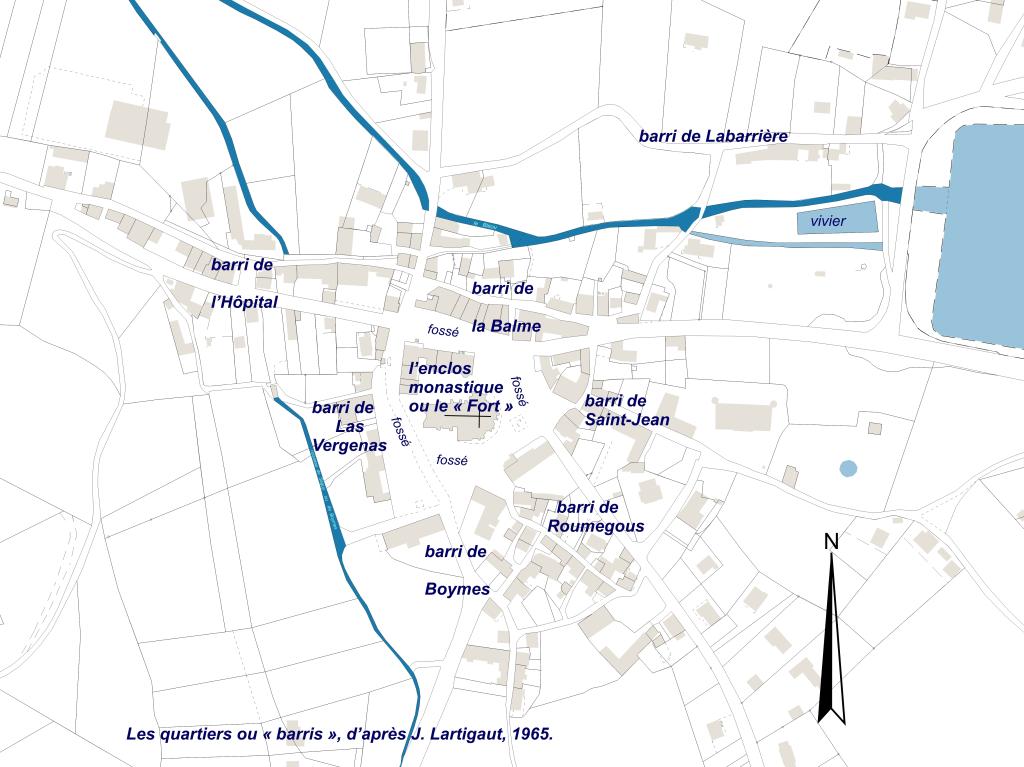

Le noyau initial du village est limité à l'enclos monastique, détruit pour sa plus grande partie, mais dont subsiste, outre l'église collégiale, l'angle nord-est. Des fossés l'entouraient de toute part, le séparant de six « barris », mais non pas de véritables faubourgs, installés le long des voies de communication, qui constituent de fait le bourg. Le Vigan offrait encore la particularité d'avoir deux églises paroissiales dans l'agglomération, et une troisième éloignée de 1500 m au sud-est.

Aucun vestige de maison antérieure à 1400 n'a été repéré dans le bourg, et seulement deux datables du 15e ou du 16e siècle, dont l'arrachement d'une voûte avec un arc formeret, témoin d'un édifice d'une certaine qualité qui n'est pas identifié.