Le repaire de Goulème est lié à un ancien lignage de la petite noblesse gourdonnaise, les Golesma ou En Golesma que Jean Lartigaut considérait comme les premiers viguiers connus du castrum de Gourdon : il indique qu'en 1286 dix chevaliers ou fils de chevaliers de cette maison se partageaient cette viguerie. Les premières mentions du lignage remontent à Géraud de Golema, l'un des servientes des seigneurs de Gourdon appelés à valider la fondation de la sauveté du Mont-Saint-Jean aux portes du castrum en 1119. Un siècle et demi plus tard, on retrouve plusieurs membres de la maison de Goulème, alors divisé en deux branches, parmi les sympathisants cathares condamnés par l'inquisiteur Pierre Sella (1241-1242). L'un de leurs descendants accédera à la chaire épiscopale de Carpentras à la faveur du pontificat de Jacques Duèze. Un autre, maître Guillaume de Golème, tirera bénéfice de ses talents de jurisperite à la charnière du 13e et du 14e siècle, à l'instar du célèbre Géraud de Savanac dont il fut contemporain. Aucun document ne permet pour l'instant de savoir lequel de ces insignes personnages aurait pu être concerné par l'édification du repaire de Goulème.£Les formes des deux fenêtres et de la souche de cheminée conservées suggèrent de situer l'édification du repaire médiéval dans le dernier tiers du 13e siècle. Ravagé par un incendie, l'édifice a été en grande partie reconstruit au plus tard dans la seconde moitié du 15e siècle, puis a connu divers aménagements à l'époque moderne avant d'être divisé en plusieurs habitations.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Causse et Bouriane

-

Commune

Concorès

-

Lieu-dit

Goulème

-

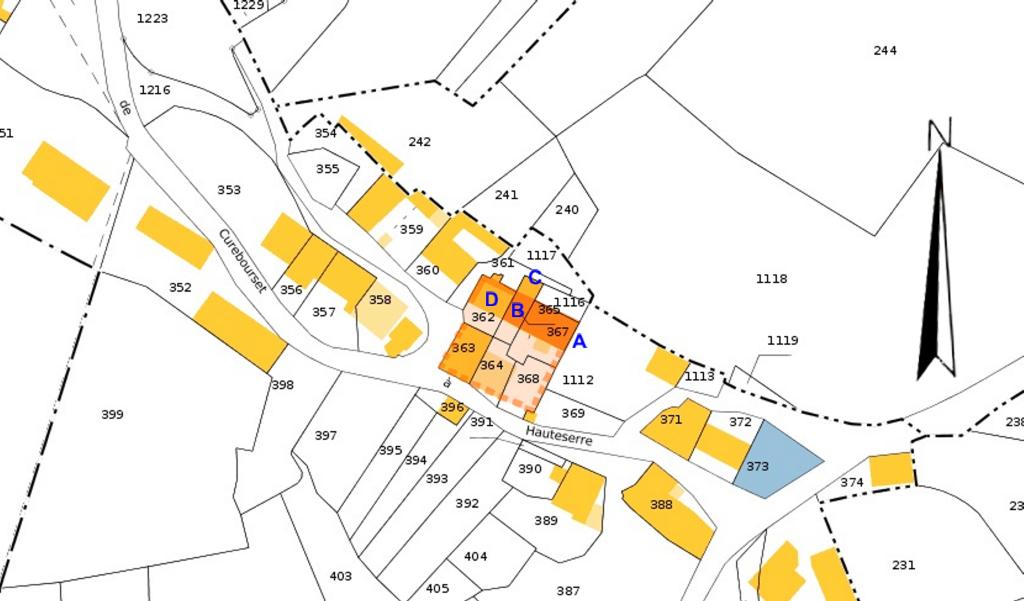

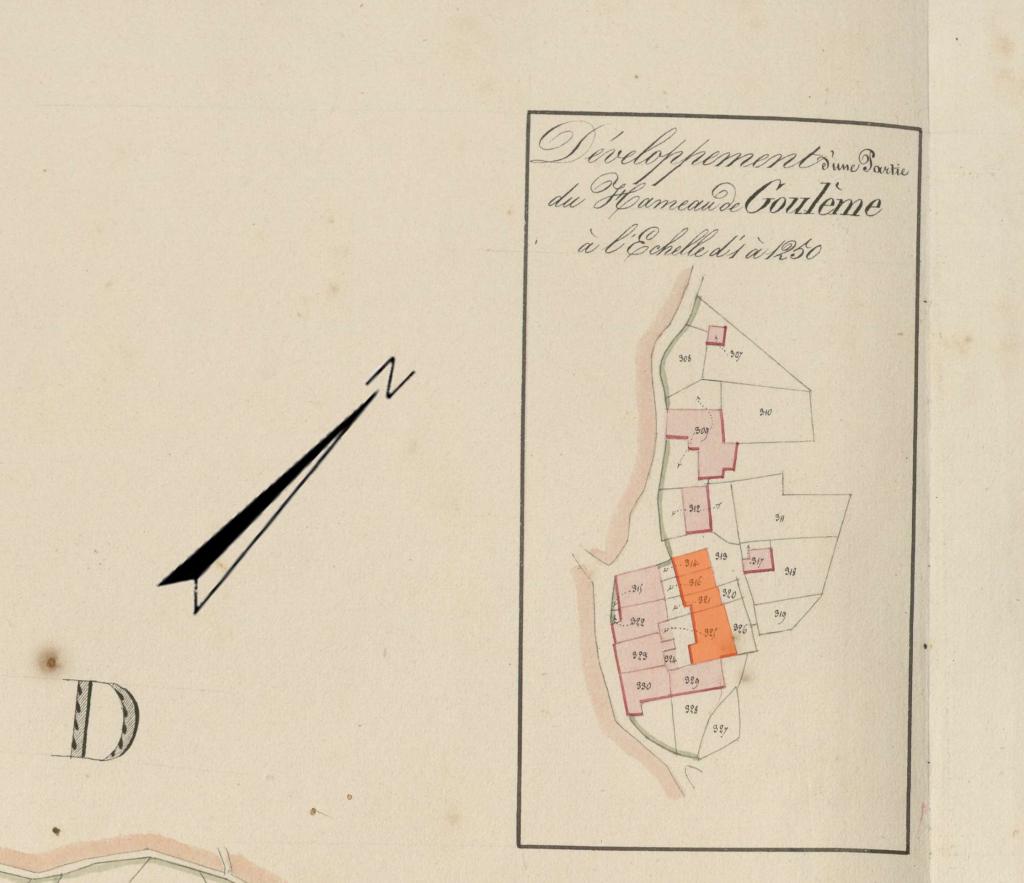

Cadastre

1827 C1 314, 316, 321, 325 ;

2014 C01 362, 365, 367

-

Dénominationsdemeure

-

Appellationsrepaire

-

Destinationsmaisons

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 13e siècle

- Principale : 15e siècle

- Principale : 16e siècle , (incertitude)

- Principale : 17e siècle , (incertitude)

- Principale : 19e siècle

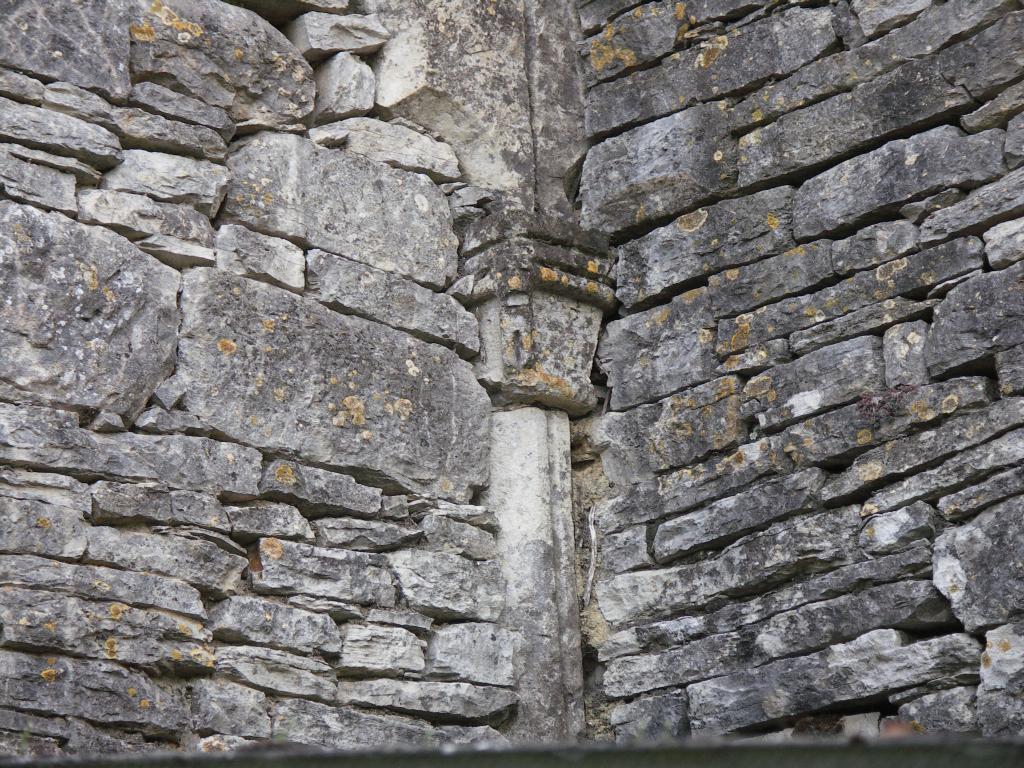

L'ancien repaire est implanté sur la bordure du hameau de Goulème. Le bloc de trois maisons dans lequel il se situe correspond aujourd'hui à quatre bâtiments distincts. Des vestiges de murs ayant pu appartenir au repaire sont observables également dans le jardin voisin où un bâtiment massif aurait été récemment détruit : ses proportions et l'épaisseur de ses murs, connus par des témoignages oraux, évoqueraient celles d'une ancienne tour. Associés topographiquement à ces éléments, une grange et un hangar modernes complètent un quadrilatère d'une vingtaine de mètres de côté qui pourrait coïncider avec l'emprise de l'ancien repaire.£Les vestiges principaux de l'ancien repaire sont observables dans les deux maisons occupant l'extrémité est de l'ensemble. Elles sont conformes au modèle classique de la maison "en hauteur", à salle d'étage sur cave, habituellement précédée d'un degré extérieur. Leurs façades ont été recomposées au 19e siècle et l'une d'elles a fait l'objet récemment d'une réhabilitation complète. L'élévation arrière de cette maison conserve cependant des vestiges importants de l'édifice primitif avec, notamment, les vestiges de deux fenêtres médiévales condamnées.£Sur la partie ouest, la plus modeste des deux maisons conserve pour sa part une importante souche à tuyau cylindrique qui correspond à une cheminée, en grande partie conservée à l'intérieur. Son angle nord-ouest est arrondi. Son ancienne élévation postérieure est masquée par une adjonction moderne.£La troisième maison semble dater pour l'essentiel du 16e ou du début du 17e siècle et paraît de prime abord dissociée de l'édifice médiéval. L'épaisseur importante de ses murs qui reconduit celle des parties médiévales conservées dans les maisons attenantes, plaide au contraire pour son rattachement au repaire primitif.£L'intérêt de l'édifice médiéval, outre le fait qu'il est lié à un lignage noble important dans l'histoire du Quercy, réside dans ses caractéristiques architecturales et, notamment, dans le fait qu'il semble avoir été organisé autour d'une salle principale implantée en rez-de-chaussée et non à l'étage comme c'était habituellement le cas. Son intérêt réside aussi dans l'organisation originale des percements de la grande salle et de ses deux fenêtres d'inégales dimensions, mais également dans la recomposition qui semble avoir suivi sa destruction partielle et, plus particulièrement dans le processus de transformation de sa cheminée primitive.£Le repérage des vestiges médiévaux appartenant à l'ancien repaire repose pour l'essentiel sur l'identification des deux fenêtres de son élévation postérieure et de la souche circulaire de sa cheminée. L'épaisseur constante des murs, la qualité particulière des parements constitués de moellons éclatés soigneusement réglés et la continuité de leurs assises offrent également des indices fiables, de même que la qualité particulière du calcaire blond finement taillé à la gradine constituant les piédroits des percements d'origine. Les nombreuses traces de reprises et de remaniements ainsi que les discordances observées dans les mêmes maçonneries montrent que seul le rez-de-chaussée de l'édifice médiéval a été conservé.£Les vestiges permettent de restituer une grande salle établie au rez-de-chaussée, de 16,40 x 7,80 m hors oeuvre et aux murs épais de 0,85 m. A supposer que cette salle n'ait pas été divisée, elle réservait donc un espace utile de 90 m2. L'hypothèse que le mur de refend qui divise aujourd'hui la plus grande des deux habitations concernées ait séparé dès l'origine une salle ("aula") et une chambre ("camera") ne peut cependant être totalement écartée.£Une importante cheminée en occupait l'élévation ouest. L'élévation opposée semble avoir été aveugle, mais il est possible qu'elle se soit adossée dès l'origine en déblai à une dénivellation de terrain comme c'est le cas aujourd'hui. La façade ouvrant au sud sur ce qui semble avoir été la cour du repaire n'existe pratiquement plus. Il n'en subsiste qu'un jour étroit (dont l'appartenance à l'édifice médiéval n'est pas absolument certaine) et quelques indices ténus pour situer une ancienne porte d'entrée proche de l'angle sud-ouest. L'élévation nord, ouvrant sur les dehors, est en revanche assez bien conservée. Deux fenêtres d'inégales dimensions et de formes différentes y sont conservées. La plus grande était une baie triple, à deux colonnettes et à remplages. Deux coussièges à rebords saillants chanfreinés équipaient son embrasure à tableaux ébrasés. La seule colonnette conservée présente un curieux épaississement rainuré vers l'extérieur. Son couvrement était constitué de remplages échancrés par des arcs trilobés simplement chanfreinés. Le caractère fruste du chapiteau et de la base ne semblent pas constituer ici un indice d'ancienneté mais témoignent plus vraisemblablement d'une certaine médiocrité de la réalisation. La seconde fenêtre, ouverte dans la même élévation semble avoir été d'un modèle très différent. Par ses dimensions d'une part : plus étroite, il s'agissait ici d'une fenêtre double et non triple ; par son couvrement également : le linteau de bois qui couvre actuellement le soupirail qui s'est substitué à la fenêtre d'origine, partiellement calciné et chanfreiné, et aux dimensions exactes de la baie primitive, semble bien lui avoir appartenu. Les deux fenêtres, qui semblent exactement contemporaines en dépit de leur disparité, disposaient d'un appui chanfreiné limité chacun aux dimensions de la baie, une plaque de pierre sur chant constituant l'allège entre les deux coussièges.£La cheminée qui chauffait la grande salle était de grandes dimensions mais d'un modèle archaïque. Il s'agit d'une cheminée adossée dont le fond, faiblement concave et incliné s'encastre progressivement dans l'épaisseur du mur pour récupérer l'aplomb du tuyau. Les piédroits prismatiques sont engagés et peu saillants. Leurs bases sont aussi frustes que celles des fenêtres. L'interruption des piédroits indique vraisemblablement l'emplacement de deux corbeaux disparus qui ont pu être encadrés par des tablettes. Le manteau de la cheminée était constitué par un chevêtre de charpente assemblé en coupe d'onglet et soigneusement chanfreiné à l'intérieur. Un bandeau mouluré couronnait ce manteau de bois qui devait s'orner d'un écu armorié rapporté. La hotte pyramidale surmontant le manteau était appliquée contre le conduit. Ce modèle de cheminée adossée, qui est habituellement attribué à l'architecture résidentielle du milieu du 13e siècle, semble avoir cédé la place vers la fin du siècle aux cheminées encastrées.£On ne sait rien de l'étage qui se superposait à la grande salle de rez-de-chaussée. Cet étage a existé comme le montrent quelques assises de parements en place dans l'élévation nord au droit du mur de refend, mais il semble qu'il ait été totalement détruit à la suite d'un incendie dont témoignent des pierres rubéfiées et des pièces de bois calcinées.£La reconstruction a été manifestement aussi destructrice que l'incendie. Elle s'est traduite entre autres par un arasement général de l'édifice à mi-hauteur de son ancien rez-de-chaussée, par une modification des niveaux et par un doublement en épaisseur d'une partie de l'élévation nord. La transformation des deux fenêtres en soupiraux montre que des caves furent alors substituées à la salle primitive et que les nouvelles pièces d'habitations furent reportées au premier étage.£Le remploi manifeste des bois calcinés et le fait que le modèle de la cheminée primitive ait été reconduit sans réelle modernisation incite à situer la reconstruction assez tôt, au plus tard dans la seconde moitié du 15e siècle. Hormis une porte chanfreinée donnant accès à l'étage et un piédroit remployé, l'édifice n'aurait en revanche conservé aucune trace de percements attribuables à cette période.£La division de l'édifice principal en plusieurs unités d'habitation doit vraisemblablement être attribuée à l'époque moderne ou contemporaine. En effet, les percements qui caractérisent leurs étages (fenêtres, éviers etc.), ne sont probablement pas antérieurs au 18e voire au 19e siècle.£Le bâtiment qui prolonge l'édifice médiéval à l'ouest correspond aujourd'hui à une habitation distincte mais l'épaisseur de ses murs, semblable à celle du logis médiéval, de même que son inscription dans une géométrie parcellaire commune laissent supposer qu'il a pu participer initialement du même ensemble. Aucune porte ne l'aurait relié dans ce cas au bâtiment principal. Le style de sa porte de cave conduit à en situer la construction au 16e ou au 17e siècle et montre qu'il a été conçu d'emblée comme une habitation en hauteur.£Le petit bâtiment ajouté au nord, qui a doublé la superficie habitable de la partie ouest bâtiment médiéval, pourrait bien avoir été la conséquence de la division en plusieurs habitations du logis initial. On constate qu'elle a condamné un évier qui, lui-même, était déjà un aménagement de l'époque moderne, ce qui confirme que la division du logis médiéval en deux habitations est nettement postérieure à sa reconstruction.

-

Murs

- calcaire

- moellon

-

Toitstuile plate, tuile mécanique

-

Étages1 étage carré

-

Couvertures

- toit à longs pans

- croupe

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en maçonnerie

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Lartigaut (Jean), L'aristocratie du Causse de Gramat dans la seconde moitié du XIIe siècle, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. CXII (1991), p. 37.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot