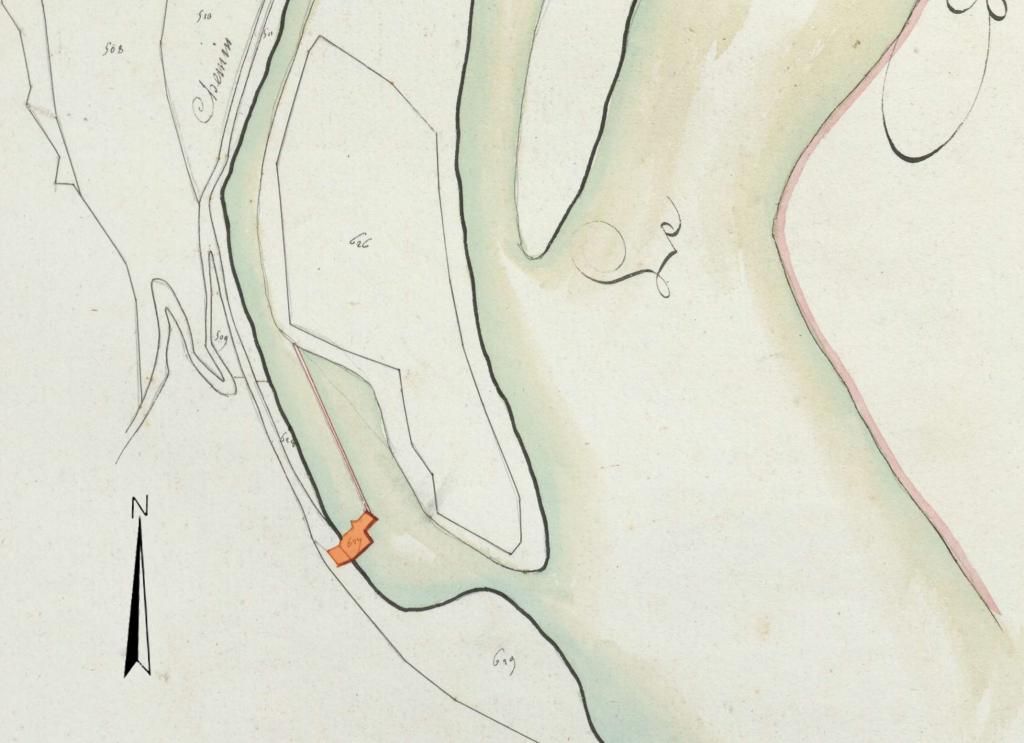

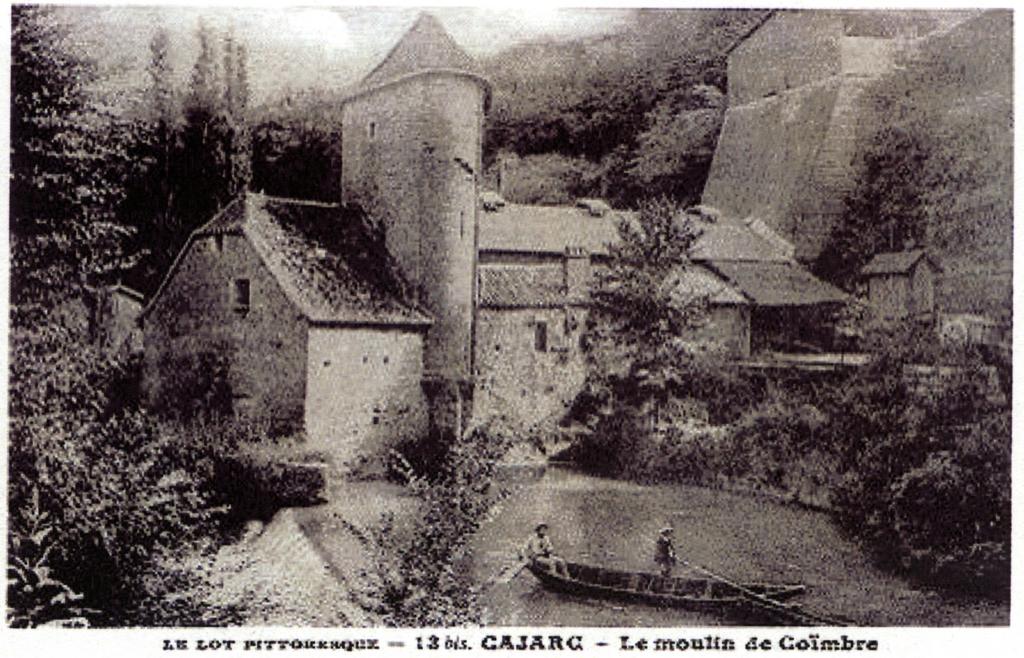

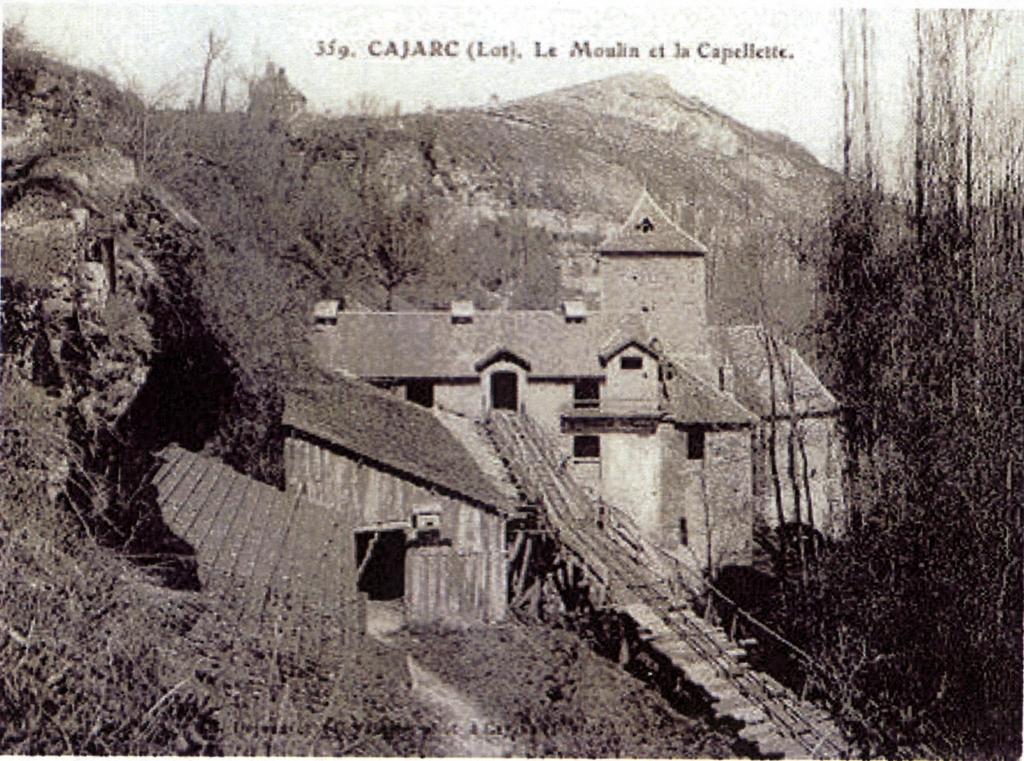

La tour du moulin de Coimbre ou Combres tire son nom de Coimbra, au Portugal, dont trois membres de la famille d'Ebrard de Saint-Sulpice furent successivement évêques entre la fin du 13e siècle et le premier tiers du siècle suivant. Au Moyen Age, ce moulin était connu sous l'appellation de moulin dels Carceiriers ou des Carrieras. C'est sous ce nom qu'il fut légué en 1295 par Aymeric Ebrard, à son petit neveu Gaillard Ebrard de Saint-Sulpice. Il n'est pas absolument certain que ce moulin soit le même que celui de Raimond Ebrard dont Antoine de Balaguier était accusé d'avoir détruit les tours en 1350. En 1356 (ou 1352 ?), les consuls de Cajarc envoient des hommes garder le "moli da Coembre", dont ils font encore garder la tour en 1369. A l'occasion du relevé des biens de Raimond de Saint-Sulpice, en 1482, Coimbre est mentionné comme une "grande forteresse pour ce qu'il y a une tour votée et carnelée, et toute la maison dudit moulin est entourée de carneulx et baloarx et de grosses et fortes murailles".£Le moulin était encore en activité, et traitait des phosphorites, au début du 20e siècle. Des photographies montrent plusieurs corps de bâtiments, greffés sur la tour, dont les toits étaient encore en état : certaines de ces constructions attenantes, qui constituaient la "maison du moulin", étaient postérieures au Moyen Age. Ces bâtiments ont probablement été détruits en 1946, lors de la construction du barrage hydroélectrique.£Le bâtiment qui subsiste présente des archères dont la forme rappelle celles que l'on observe au donjon de Cessac (Douelle) ou aux repaires de Regagnac (Lamagdeleine) et "des Chartreux" (Vers), tous attribuables à la fin du 13e siècle ou aux premières années du siècle suivant, mais le style d'un chapiteau suggère une datation plus proche du milieu du 13e siècle.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Causse et Vallées

-

Hydrographies

le Lot

-

Commune

Cajarc

-

Cadastre

1811

D1

627

;

2013

AL

17

-

Dénominationsmoulin

-

Précision dénominationmoulin à eau

-

Appellationsmoulin de Coimbre ou Combres

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 13e siècle

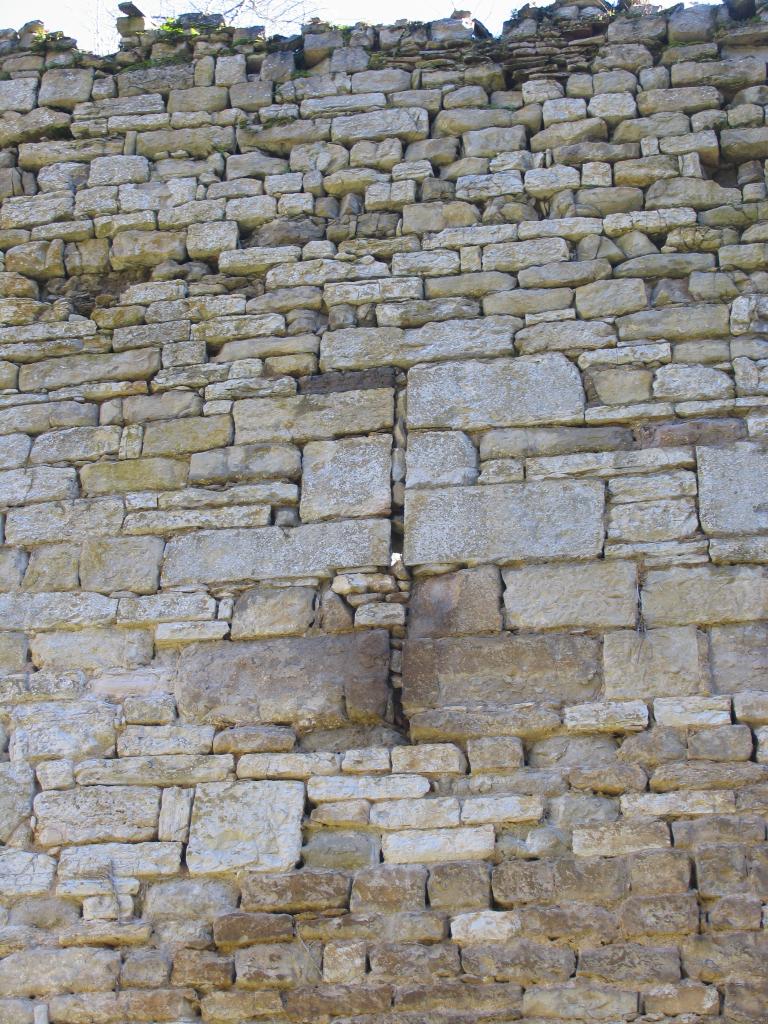

Le moulin de Coimbre est situé au bord d'un canal de dérivation du Lot, lié à l'actuelle usine hydroélectrique, au pied des falaises portant les vestiges de la chapelle de La Madeleine. Dans son état actuel, l'édifice se réduit à une tour en ruines dont les bases ont été enfouies dans les remblais de la chaussée moderne.£Le plan de la tour est triangulaire et présente vers l'amont une tourelle d'escalier en proue, portée par un soubassement formant avant-bec. Sur sa face sud-est, les arrachements de maçonneries indiquent l'amorce d'un bâtiment attenant contemporain de la tour. Celle-ci comportait trois niveaux d'habitation caractérisés par leurs fenêtres géminées, au-dessus d'un soubassement partiellement enterré.£Le niveau de soubassement était ouvert sur ses faces sud-est et nord-ouest par deux grandes ouvertures permettant le passage des eaux de la dérivation du Lot. Il était donc affecté au moulin proprement dit.£Le premier niveau accessible aujourd'hui (ancien premier étage), était porté par un plancher. Il correspond à une salle habitable de 43,50 m2. La porte d'entrée dans l'élévation nord-est, donnait accès à la tour depuis le bâtiment attenant que l'on peut supposer avoir été une salle. La salle était éclairée à l'ouest par un jour chanfreiné et au nord-est par une ample fenêtre géminée aujourd'hui très mutilée mais restituable. Cette baie inscrite dans une embrasure en arc segmentaire, était initialement dotée de coussièges et fermée par une barre coulissante. Elle était couverte par deux linteaux reposant sur des cordons d'imposte latéraux mais dont les retours de chanfreins suggèrent un meneau central plutôt qu'une colonnette. Les piédroits conservent les traces de taille brettelée. La porte d'accès à la vis d'escalier, couverte par un linteau, ouvrait dans le panneau nord-ouest.£Le premier étage, sur plancher, était accessible par l'escalier en vis. Une deuxième porte ouvrait dans l'élévation ouest sur un ouvrage de charpente comme le suggère la série de trous d'encastrement qui l'accompagne. L'hypothèse d'une passerelle ayant permis de relier la tour à la berge est confortée par la présence, à droite de la porte, d'une archère ostensible dont la fente à croisillon est plus haute que la porte elle-même. Au centre de l'élévation nord-est ouvrait une fenêtre géminée alignée sur celle du niveau inférieur, mais à arc brisés chanfreinés reposant sur une colonnette centrale, qui a disparu récemment avec son chapiteau et sa base. Le chapiteau était orné de crochets fleurdelisés et comportait un tailloir solidaire largement biseauté. Dans la même élévation, une porte condamnée, dont la fermeture s'opère depuis l'extérieur, correspond vraisemblablement à un ancien caisson de latrines.£Le troisième étage présentait une disposition assez proche de celle du second. Au nord-est, côté rivière, subsistent les traces d'une fenêtre géminée semblable apparemment à celle du premier étage. Deux archères à double croisillon occupent la face ouest. Leur embrasure couverte par des linteaux en ressauts est semblable à celle de l'archère du second étage.£L'ensemble des équipements, et notamment la présence aux trois étages de grandes fenêtres ouvrant sur la rivière, témoignent du caractère résidentiel de la tour de Coimbre. On constate cependant qu'elle était dépourvue de cheminée et d'évier. Il est vraisemblable que ces commodités prenaient place dans un logis attenant dont la tour aurait constitué la "camera".£La présence d'une importante batterie d'archères sur la face ouest indique que les préoccupations défensives n'étaient pas exclues du programme, notamment du côté de la berge qu'une passerelle enjambant la dérivation devait relier au moulin.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

-

Étagesétage de soubassement, 2 étages carrés

-

Escaliers

- escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis sans jour en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- ornement végétal

-

Précision représentations

Le chapiteau d'une fenêtre est à crochets feuillagés.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Albe (Edmond), Maison d’Hébrard et maisons apparentées ou alliées, dans Bulletin de la société des Études du Lot, t. XXX, 1905, p. 188.£Alauzier (Louis d'), La fortune des seigneurs de Saint-Sulpice vers 1500, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. LXXXII, 1961, p. 107-111.£Vaissière (Yves), Histoire populaire de Cajarc, Cajarc, 1988, p. 34 et photo de couverture.£Albe (Edmond), Monographies des paroisses de la région Vers-Lot-Célé, transcription de Paulette Aupoix et François Petitjean, 1998, p. 85-86.£Lartigaut (Jean), La première histoire de la Rivière dans Le Lot, éd. Privat, 1990, p. 35-61.£Garnier (Laurie), Inventaire des aménagements de la rivière Lot entre Cajarc et Cahors (1250-1500), mémoire de maîtrise sous la direction de Sylvie Faravel, Université Toulouse II Le Mirail, septembre 2005.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot