E. Albe (A. diocésaines ; Clary, 1986) supposait que la donation de la villa de Cras à l'ordre du Temple pouvait avoir été le fait de Guillaume de Cras, dont la présence sur le siège épiscopal de Cahors est attestée en 1202. En fait, la fondation de la "domus" templière de Cras est obscure. Les frères de l'ordre du Temple détenaient la juridiction de cette "villa" au moins depuis la première moitié du 13e siècle, sans que l'on sache avec précision quelles furent les étapes et le processus de leur implantation en ce lieu. Une communauté régulière placée sous le gouvernement d'un commandeur y était néanmoins présente dès 1250. Un éclairage est porté sur l'établissement religieux en 1255, lorsque l'évêque de Cahors, Barthélémy de Roux, cède l'église Sainte-Foy de Cras à Raimbaut de Caromb, alors maître des maisons templières de la province de Provence à laquelle appartenaient celles du diocèse de Cahors. L'évêque, mû par l'intérêt et l'affection qu'il porte aux Templiers, agit également sur le conseil du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne. En donnant l'église Sainte-Foy, il entérine une situation de fait. Le prélat reconnaît ainsi localement la présence de la communauté templière qu'il confirme en lui octroyant un pôle ecclésial qui faisait jusqu'alors défaut aux frères. Il retient cependant un certain nombre de droits épiscopaux, dont la présentation par les Templiers du prêtre qui aura en charge la "cura animarum". La communauté régulière de Cras semble active durant la deuxième moitié du 13e siècle. La documentation écrite conservée de cette "domus" est indigente mais elle permet néanmoins d'observer son regroupement avec la maison templière du Bastit en 1277 (n.s.) puis en 1280. Les deux maisons sont alors placées sous le gouvernement du frère Raimond Robert. C'est encore le cas en 1305 et 1306 lorsque Géraud de Caus dirige ces deux établissements religieux. Ce phénomène est assez commun aux maisons templières et hospitalières du Midi. Il traduit, au 13e siècle, une rationalisation de la gestion des domaines et des seigneuries de chacun des deux ordres.£Avant même la donation de l'église Sainte-Foy, la présence templière dans la "villa" de Cras s'est manifestée matériellement par l'existence d'une tour non résidentielle érigée au coeur du noyau villageois, au sud-ouest de l'édifice ecclésial. Ce bâtiment est empreint d'une dimension symbolique. Il traduit la monumentalisation de la domination seigneuriale templière sur un territoire, tout en participant de la défense passive de la maison religieuse. La tour de Cras s'inscrit, par ailleurs, dans la catégorie des "tours féodales" des 12e et 13e siècles. On ne sait cependant si les frères sont à l'origine de sa construction. Au 13e siècle, la réception et l'insertion de l'église Sainte-Foy au sein de l'établissement templier a très certainement permis aux frères de réorganiser la topographie et l'architecture de leur "domus". Les remaniements de la tour en forment sans doute le témoignage. Ils traduisent la volonté d'asseoir un nouvel ordonnancement de l'espace de la "domus" à un moment où l'établissement templier prend définitivement corps dans le paysage matériel et juridictionnel de Cras. Ces travaux sont intimement liés à la création d'une cour, qui a pu faire fonction d'espace cimétérial, autour de laquelle étaient disposés au moins trois bâtiments qui adoptaient un plan en L. Il s'agissait de l'église Sainte-Foy, de la tour et de son probable corps de logis. Celui qui est actuellement conservé a sans doute été édifié à la fin du Moyen Age ou durant l'Epoque moderne ; il remplace probablement un bâtiment résidentiel antérieur.£Le château aurait été détruit par les Anglais dans les années 1350-1390, et restauré après la guerre de Cent ans puisque le commandeur Jean de Valon y résida après1503 (J. Juillet, 1975, p. 52). En 1462, les conditions de l'arrentement stipulaient que les emphytéotes étaient tenus de tenir en bon état la tour, "pour qu'ils puissent y mettre à l'occasion en sûreté leurs personnes et leurs récoltes" (A. diocésaines).£Les notes d'E. Albe apportent quelques informations sur la composition des bâtiments : la tour, de cinq étages, et le château dont elle est séparée, la chapelle du château dédiée à saint Jean-Baptiste, l'église Sainte-Foy, une cour, le tout entouré de grandes murailles.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Lauzès

-

Commune

Cras

-

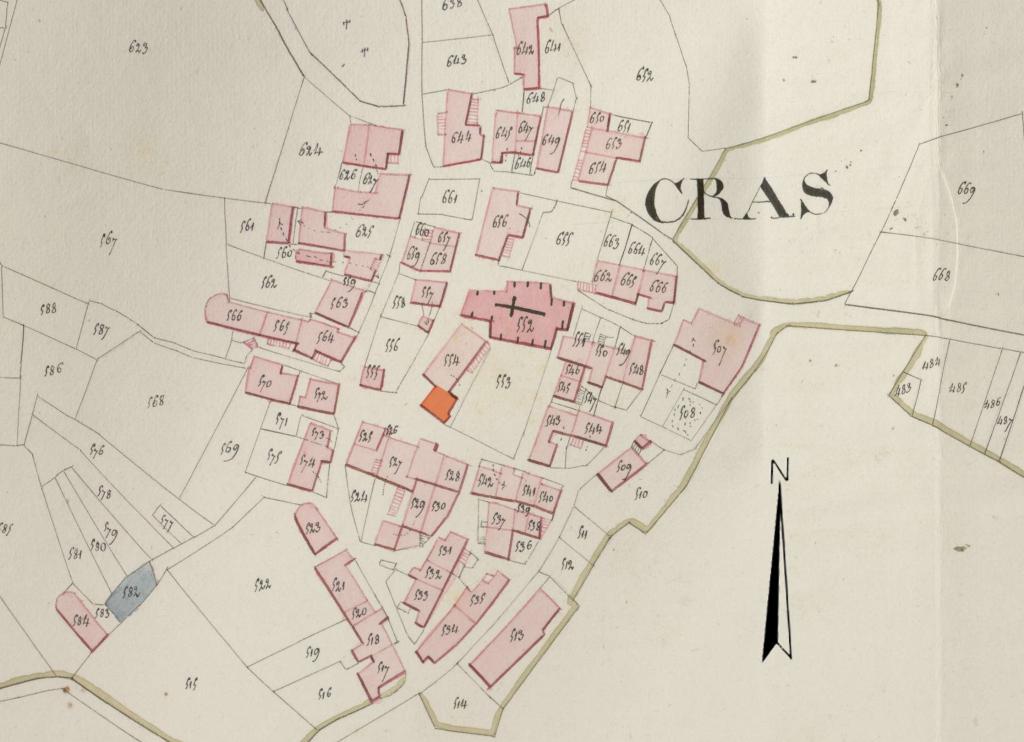

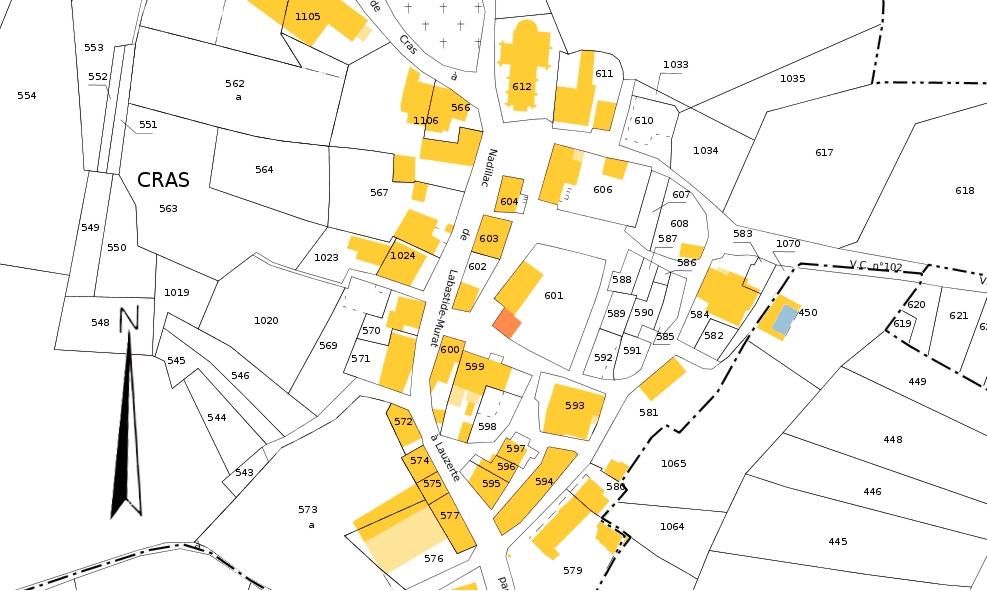

Cadastre

1829

C1

554

;

2013

A

601

-

Dénominationscommanderie

-

Genrede templiers, d'hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 12e siècle , (incertitude)

- Principale : 13e siècle , (incertitude)

- Principale : 15e siècle , (incertitude)

- Principale : 16e siècle , (incertitude)

La tour de Cras est l'unique vestige matériel conservé en élévation de la présence d'une communauté templière en ce lieu. On ne sait si son premier état de construction est le fait des frères du Temple ou s'il correspond à une tour qui leur aurait été cédée afin de permettre leur implantation locale. L'édifice présente un plan approximativement carré, dépourvu de contreforts et composé d'au moins trois niveaux. Il se caractérise par la mise en oeuvre d'un appareil réglé de moellons de calcaire où alternent diverses hauteurs d'assises. Tous présentent des traces obliques de laye. Le premier niveau était initialement planchéié et éclairé par un jour au linteau échancré d'un arc en plein cintre au fort ébrasement intérieur à ressaut. Un système d'échelle de meunier permettait sans doute d'atteindre le deuxième niveau de la tour, également planchéié, et dont toutes les ouvertures originelles ont disparu. Enfin, seules quelques assises conservées au-dessus de la retraite de plancher signalent l'existence d'un troisième niveau. Il est difficile de dater avec précision cette première phase de construction de la tour. Son plan carré et l'absence de contreforts renvoient à des édifices érigés dans la première moitié du 13e siècle en Quercy ou en Périgord, mais la présence d'une baie à ébrasement intérieur à ressaut pourrait peut-être évoquer une construction plus ancienne, vers la fin du 12e siècle. L'édifice a fait l'objet de profonds remaniements, sans doute dans la première moitié du 13e siècle. Ces modifications constituent l'expression d'un programme constructif en lien avec le remodelage de l'espace extérieur de la tour que l'on peut imputer à l'arrivée des frères de l'ordre du Temple à Cras, parachevé lors de la donation de l'église Sainte-Foy en 1255. La tour a alors été emmottée. Le sol a été remblayé jusqu'à l'appui de la baie du premier niveau de l'édifice, sans doute lors de l'aménagement de la cour de la maison templière qui a nécessité une surélévation du sol de circulation extérieur. Cette surélévation a bouleversé l'organisation spatiale interne de l'édifice. Le premier niveau a alors été scindé en deux parties distinctes lors du lancement d'une voûte en berceau plein cintre qui chemise deux de ses murs, créant ainsi un niveau inférieur désormais enterré et voûté. La baie appartenant au premier état de construction de la tour a été partiellement chemisée et une nouvelle fenêtre directement aménagée dans les reins de la voûte est venue s'appuyer contre l'ouverture antérieure. Une trémie aménagée dans la voûte assure la circulation entre le niveau enterré et le nouveau rez-de-chaussée de la tour dont le sol de circulation est constitué par l'extrados de la voûte. Ce rez-de-chaussée est accessible de plain-pied depuis la cour de la maison templière par une porte cintrée ouverte dans le mur sud-est de l'édifice. Parallèlement au percement de la porte, une nouvelle voûte en berceau plein cintre à été lancée pour couvrir le rez-de-chaussée de la tour. Une trémie y a également été aménagée afin d'accéder au niveau supérieur. Celui-ci a été fortement remanié dans une troisième phase de construction à la fin du Moyen Age. Les murs arasés des deux premiers états de construction de la tour servent d'appui à une modification de grande ampleur de l'édifice caractérisée par la mise en oeuvre d'un appareil réglé de moellons de calcaire beige taillés en éclats. Quatre niveaux planchéiés se superposent alors au-dessus des deux anciens niveaux du deuxième état de la tour. Ils induisent une nouvelle circulation à l'intérieur de l'édifice ainsi que la présence d'un corps de logis qui ouvrait sur le troisième niveau de la tour par une porte couverte d'un linteau timbré d'un écu anciennement orné d'une croix. Cette surélévation de la tour pourrait avoir été réalisée au 15e siècle ou au 16e siècle.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

- moellon

-

Étages2 étages carrés

-

État de conservationvestiges

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Bourg (Antoine du), Histoire du Grand-Prieuré de Toulouse et diverses possessions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le Sud-Ouest de la France, Languedoc, pays de Foix, de Comminges, de Béarn, Gascogne, Guyenne, Périgord, Quercy, Albigeois, Rouergue, Marseille, Laffitte Reprints, 1978 (1ère édition : Toulouse, L. Sistac et J. Boubée, 1883), pièce justificative n° CI.£Juillet (Jacques), Commanderies du Haut-Quercy, sur le chemin de Rocamadour, Saint-Yrieix-la-Perche, impr. Fabrègue, 1975, p. 42-43, 52.£Charnay (Annie), "La commanderie des Templiers du Bastit de 1250 à 1315", Etudes sur le Quercy et les commanderies des ordres militaires, Actes du XLIIe Congrès d'études régionales, Fédération des sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Souillac, 19-21 juin 1987, Cahors, Dhiver, 1988, p. 141.£Romich (A.), Les commanderies templières du diocèse de Cahors, maîtrise sous la direction de Pierre Bonnassie et de Maurice Berthe, Université de Toulouse II-Le Mirail, s.d., p. 45.£Clary (Abbé), Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors, Cahors, Imp. Tardy, 1986, p. 90-91.£Séraphin (Gilles), "Les tours féodales du Quercy", dans Danny Barraud, Florent Hautefeuille et Christian Rémy (éd.), Résidences aristocratiques, résidences du pouvoir entre Loire et Pyrénées, Xe-XVe siècles. Recherches archéologiques récentes 1987-2002, Actes du colloque de Pau, 3-5 octobre 2002, Supplément n° 4 à Archéologie du Midi Médiéval, 2006, p. 127-138.£Mattalia (Yoan), Les établissements des ordres religieux militaires aux XIIe et XIIIe siècles dans les diocèses de Cahors, Rodez et Albi. Approche archéologique et historique, thèse sous la direction de Nelly Pousthomis-Dalle et de Michel Lauwers, Université de Toulouse II-Le Mirail, 2013, vol. 1, p. 105-106, 129-130, 138, 180-181, 211-212, 290-291, 295-297.

- NOTB_S Archives diocésaines, Cahors : Monographies d'Edmond Albe.£A.D. Haute-Garonne: H Malte Le Bastit 6, n° 10 ; H Malte Le Bastit 6, n° 17 ; H Malte Le Bastit 7, n° 1.

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot