Le château de Lalande est lié, dès l'origine semble-t-il, à celui du Boulvé et à un lignage connu sous le nom de Séguier ou de la Siquayrie. Il est très vraisemblable que les Séguier du Boulvé aient été les descendants d'une famille de Gascogne connue au 11e siècle sous le nom de Lalande. Le cartulaire de Moissac a enregistré des mentions de ces lignages dès le milieu du 11e siècle. Le lieu-dit Lalande évoqué dans le nom de ce lignage est sans doute celui qui se situe près de Valence-d'Agen, dans la vallée de la Barguelonne. Sans doute les Lalande, chez qui le prénom Ségui est récurrent, étaient-ils étroitement apparentés aux Boulvé, eux-mêmes liés apparemment aux Durfort, présents également au milieu du 11e siècle à la fois dans la région de Bélaye et dans les environs de Moissac. La récurrence significative du prénom Séguy expliquerait le nom du lignage des Séguier dont le fief de Lalande près du Boulvé serait né du transfert toponymique du Lalande de la basse plaine garonnaise.£Parmi les membres les plus notables de la famille de Séguier, il convient de noter Guillaume Séguier, coseigneur de Bélaye, présent à Avignon en 1325 aux côtés du cardinal Arnaud de Via et, surtout, Pierre Séguier qui fut évêque d'Elne, fondateur d'une chapelle dans la nouvelle église de Bélaye édifiée après 1353. Chacun des deux pourrait avoir joué un rôle dans l'édification du repaire de Lalande, qu'une canonnière archaïque permettrait de situer à la fin du 14e siècle ou dans la première moitié du 15e. Vers 1340, Jeanne de la Siquayrie transmit à son mari, Bernard d'Orgueil, les repaires du Boulvé et de Lalande mais, en 1401, leur héritier, Bertrand d'Orgueil, dans un hommage fait à l'évêque de Cahors, notait que ses terres étaient encore au pouvoir des "Anglais". Le château passe ensuite par alliance aux Montaigu (C. Didon, 1996). Le logis a été en grande partie reconstruit dans la seconde moitié du 16e siècle.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Luzech

-

Commune

Bélaye

-

Lieu-dit

Lalande

-

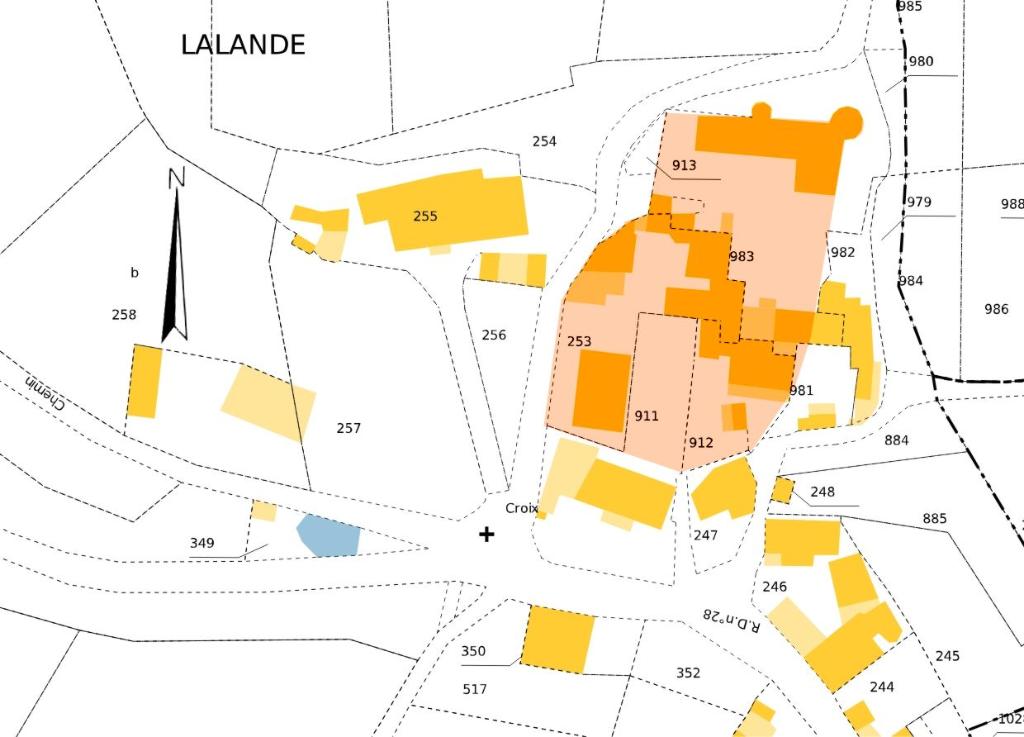

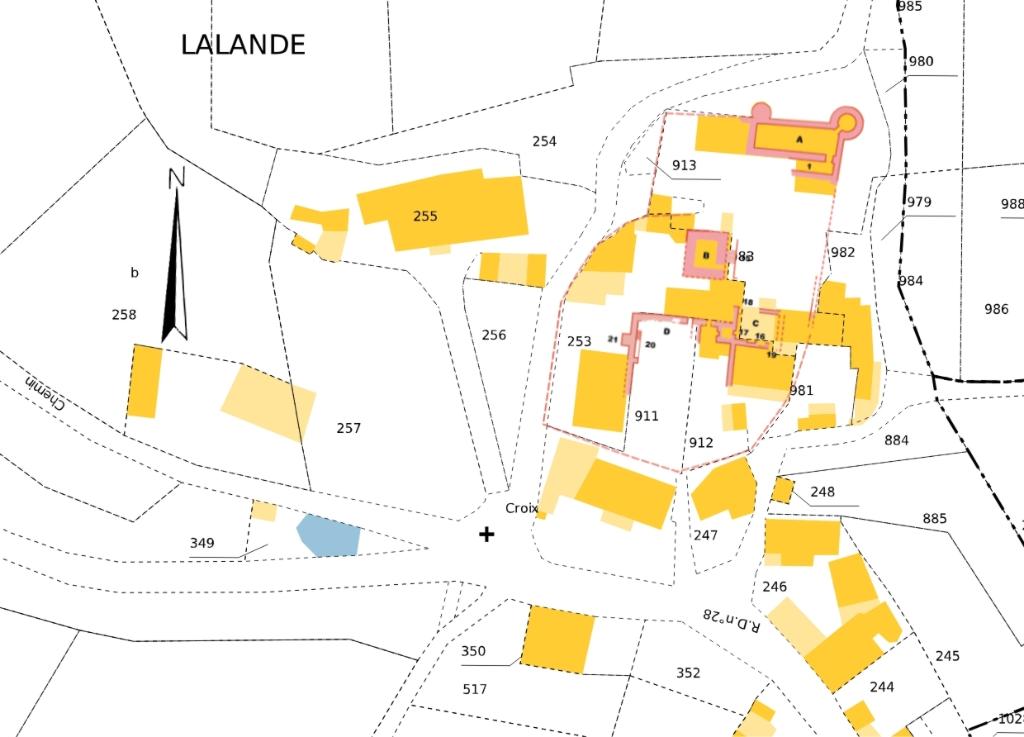

Cadastre

1811 G1 536, 538, 541, 542, 543 ;

2013

G01

913

-

Dénominationschâteau

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 14e siècle , (incertitude)

- Principale : 1ère moitié 15e siècle

- Principale : 2e moitié 16e siècle

Les vestiges de l'ancien repaire sont aujourd'hui morcelés sur plusieurs parcelles qui constituent le noyau du hameau de Lalande. Quatre ensembles de bâtiments peuvent donc être individualisés parmi les vestiges encore identifiables. D'autres se dissimulent très vraisemblablement derrière les enduits des nombreux bâtiments modernisés qui sont actuellement implantés dans le périmètre du site. L'ensemble esquisse un polygone dans les contours duquel on croit percevoir les traces d'un site terrassé d'une cinquantaine de mètres de diamètre.£Les constructions médiévales dessinent deux espaces adjacents suggérant une partition de l'ensemble en deux unités attenantes. A une quinzaine de mètres au sud de la demeure reconnue aujourd'hui comme le "château de Lalande" (bâtiment A, parcelle 983), un bâtiment rectangulaire massé, inclus dans la parcelle 253 (bâtiment B), pourrait correspondre à une ancienne tour féodale, autrement dit un donjon. Cinq mètres en arrière, les communs du château actuel (bâtiment C, parcelle 983) renferment les traces d'une salle et de murs médiévaux qui appartiennent à un second logis et ceux d'un mur d'enceinte qui le réunissait probablement au premier logis. Un peu plus au sud encore, une courtine imposante (bâtiment D), épaulée par un contrefort, marque la limite des parcelles 253, 911 et 912 et dessine un rectangle de 20 à 30 m de côté environ, flanqué sur son front nord d'un pavillon habitable.£L'actuel "château de Lalande" est un long bâtiment rectangulaire, flanqué à son angle nord-est par une tour ronde et, sur sa face nord, par une seconde tour de plus faible diamètre. Il comporte un niveau de soubassement voûté en berceau plein-cintre et éclairé par quatre jours rectangulaires au nord, qui peut être attribué dans son ensemble à l'époque médiévale ; on y accédait par un large escalier droit accolé à l'élévation sud, côté cour. Deux portes donnent accès au niveau de soubassement des tours : celui de la tour nord-est est couvert d'une coupole aplatie et il était équipé d'une canonnière battant le flanc oriental de l'édifice. Les étages résultent pour l'essentiel de la reconstruction du 16e siècle : ils conservent une demi-croisée et des cheminées de la Renaissance. Au premier étage de la tour nord-est ont été ménagées des bouches à feu à fente verticale.£De ce qui était peut-être une tour médiévale (bâtiment B), seules deux élévations extérieures ont pu être observées. Il s'agissait d'une construction de 7,80 m sur 9,60 m, qui ne comporte plus aujourd'hui qu'un étage. Un important massif de maçonnerie, rampant, accolé à la base de l'élévation est, a pu porter un escalier.£Au centre du site, des structures médiévales aujourd'hui partagées entre plusieurs bâtiments paraissent résulter du morcellement d'un bâtiment originel unique (bâtiment C), que la présence de cheminées et de fenêtres permettent d'identifier comme un ancien logis. L'ensemble totalisait une vingtaine de mètres de longueur pour une largeur variable de 5 à 8,50 m environ et se composait de plusieurs volumes inégaux, dont certains ne sont plus qu'à peine reconnaissables. Ils comportaient des parties habitables à en juger par la présence de cheminées, de placards et d'une fenêtre à remplage trilobé.£Ce bâtiment central était solidaire d'un mur d'enceinte (D), épais d'1,30 m environ, enfermant un espace quadrangulaire d'une vingtaine de mètres de côté au moins. Le front ouest de l'enceinte, le mieux conservé, présente sur l'extérieur un épais contrefort qui portait peut-être une échauguette. Sur la face intérieure de la courtine, un grand arc rampant indique l'emplacement d'un escalier, permettant sans doute d'accéder au chemin de ronde. A l'est, un mur épais d'1,05 m a pu faire partie de l'enceinte qui a en revanche entièrement disparu côté sud.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

- moellon

-

Couvrements

- voûte en berceau plein-cintre

- coupole

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier droit en maçonnerie

-

État de conservationvestiges

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Lacoste (Guillaume), Histoire générale de la province de Quercy, Cahors, Girma, t. III, 1885, p. 28, 144, 159, 322.£Lartigaut (Jean), La châtellenie de Belaye au moyen âge, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. C, 1979, p. 228-251.£Didon (Catherine), Châteaux, manoirs et logis. Le Lot, Chauray, Ed. Patrimoine medias, 1996, p. 248.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler, site archéologique

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot