L'ancien repaire du Boulvé était inclus au 14e siècle dans la châtellenie de Belaye et était tenue alors par les Séguier, famille de "milites" du castrum de Bélaye, sous la suzeraineté de l'évêque de Cahors. La proximité du château du Boulvé et de celui de Lalande et le fait qu'ils aient été tenus par la même famille suggère un lien avec un lignage connue dès 11e siècle dans la région de Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), parmi les donateurs de Moissac. Vers 1053, un certain Ségui du Boulvé, dont le nom évoque les boulbènes gasconnes, faisait don aux moines de ses parts de l'église de Pommevic avec l'accord de ses cousins Ségui et Aynard de Lalande (commune de Goudourville, Tarn-et-Garonne). Si l'on admet que les Séguier des 13e et 14e siècles, seigneurs de Lalande et du Boulvé, près de Bélaye étaient des descendants des Ségui de Lalande et Ségui du Boulvé mentionnés au 11e siècle à Pommevic, on peut alors supposer que les Séguier furent les fondateurs des deux repaires qu'ils auraient baptisés du nom de leurs possessions ancestrales de la vallée de la Garonne.£Les Séguier alias La Sicayrie acquirent un certain relief dans le second tiers du 14e siècle, époque à laquelle l'un d'entre eux fut élu évêque d'Elne tandis que son frère Guillaume était signalé dans l'entourage du cardinal Arnaud de Via à Avignon. Peu après, les repaires du Boulvé et de Lalande passèrent aux mains des Orgueil par le mariage, au milieu du 14e siècle, de Jeanne de la Siquayrie avec Bertrand d'Orgueil dont les descendants conservèrent le Boulvé jusqu'au début du 16e siècle. Vers 1460, Jean d'Orgueil, blessé au cours d'un combat se fit transporter dans son repaire du Boulvé, indice que celui-ci était alors habitable. Il paraît plus vraisemblable cependant, compte tenu du style des percements d'attribuer les importants réaménagements dont bénéficia l'édifice après la guerre de Cent ans à Jeanne d'Orgueil et à Bernard de Montaigu auquel elle porta le Boulvé en 1487.£La forme des fenêtres médiévales conservées et le décor de leurs chapiteaux permettraient de dater le premier état de l'édifice du 3e ou du 4e quart du 13e siècle. Des agrandissements sont réalisés au 14e siècle, ou au début du 15e siècle.£La transformation du repaire en château, qu'il faut attribuer aux Orgueil, est probablement effectuée après la guerre de Cent ans, dès la seconde moitié du 15e siècle ou bien au début du 16e siècle. Le château est amplement remanié au 17e siècle, époque à laquelle appartiennent la plupart des fenêtres ; l'escalier en vis est remplacé par un escalier rampe sur rampe en élargissant la cage dont la porte est datée de 1668, et un escalier de même forme est installé dans l'aile ouest (aujourd'hui disparue). Au cours de la seconde moitié du 17e siècle, et jusqu'en 1780, les seigneurs du Boulvé sont les Durfort-Boissières.£Avant la Révolution, le château appartient à Loudès, avocat à Saint-Céré. L'extrait d'une saisie immobilière opérée en 1808 (Journal du Lot) donne une description de "l'ancien château", alors habité par Pergot, notaire à Prayssac : "présentant à l'extérieur sur sa façade au midi une tour démolie presqu'au niveau du restant de la bâtisse et recouverte en tuiles canal, avec une grande cour, greniers, écuries, grange, four, fournil, pigeonnier, le tout contigu et joignant".£Très délabré, l'édifice a été sauvé de la ruine par le peintre Anthony Cross, qui l'a acheté en 1970.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Luzech

-

Commune

Porte-du-Quercy

-

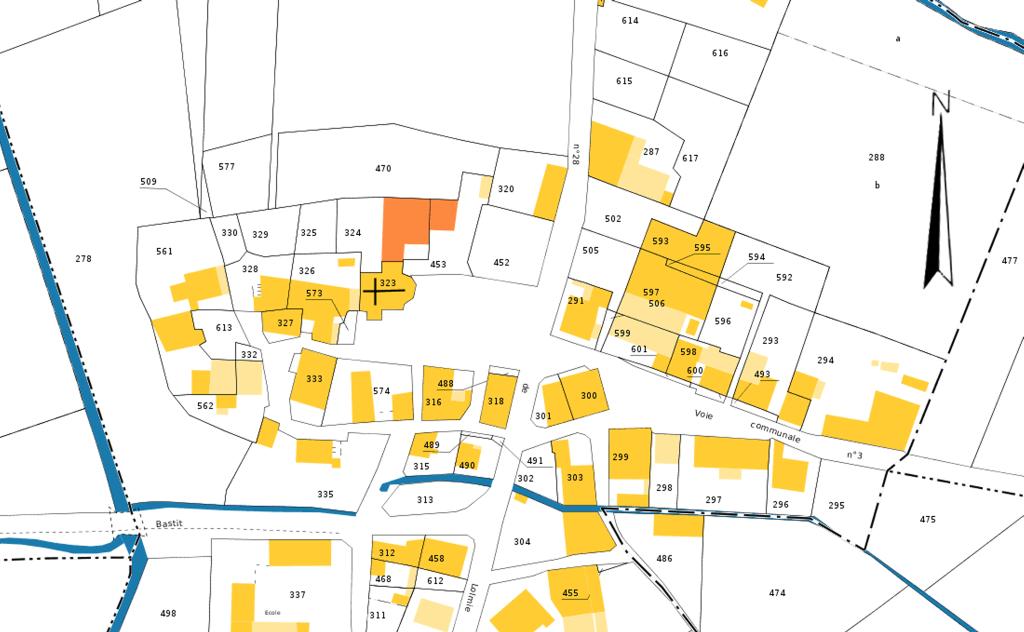

Cadastre

2012 E 324, 453

-

Précisions

autrefois sur commune de Le Boulvé

-

Dénominationschâteau

-

Parties constituantes non étudiéescour

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 13e siècle , (incertitude)

- Principale : 2e moitié 15e siècle , (incertitude)

- Principale : 3e quart 17e siècle

-

Dates

- 1668, porte la date

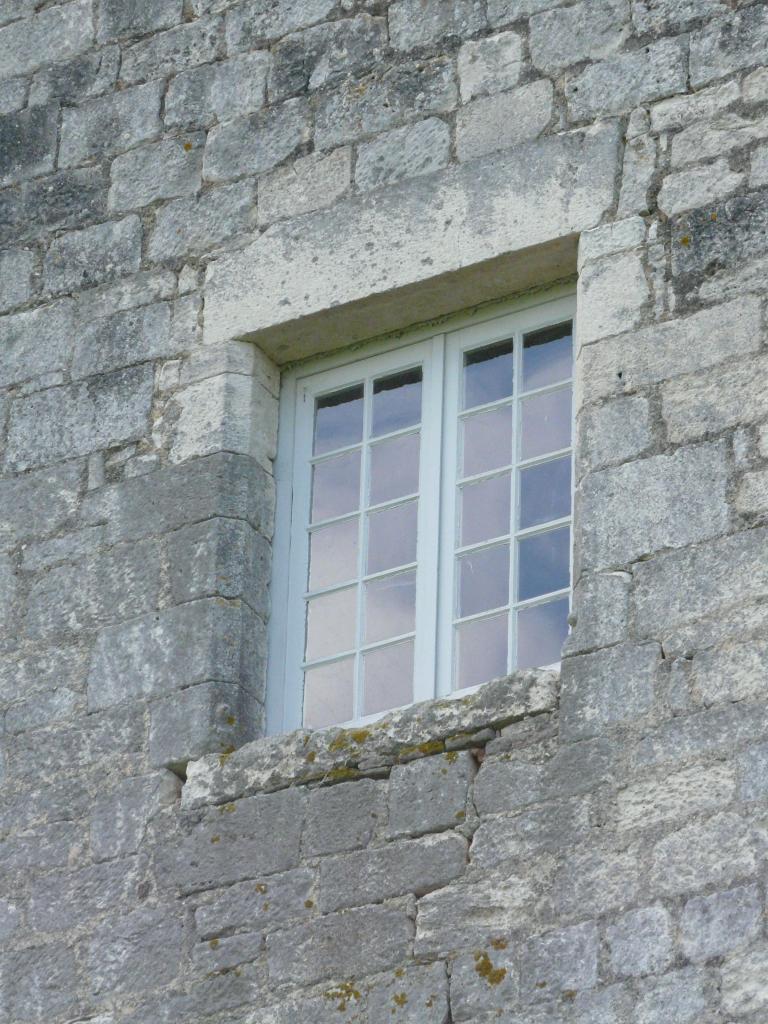

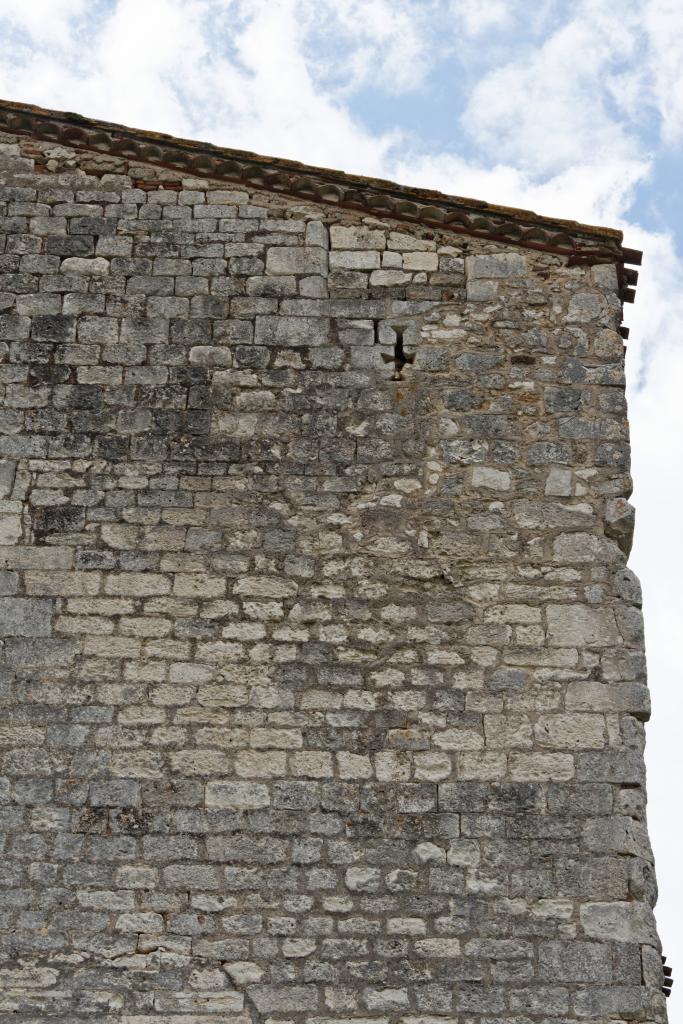

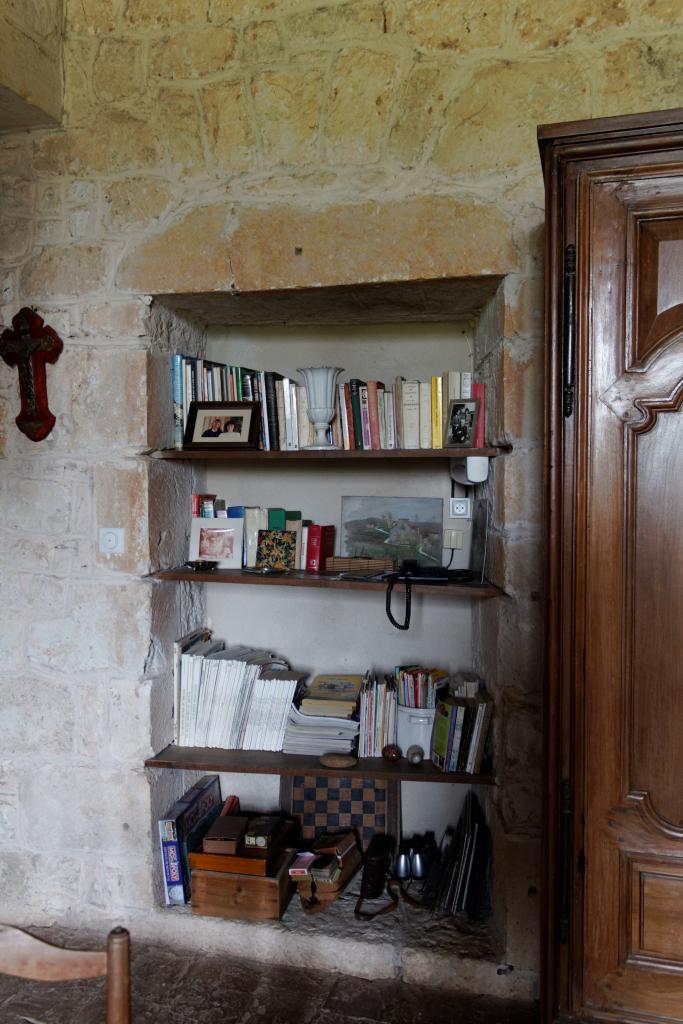

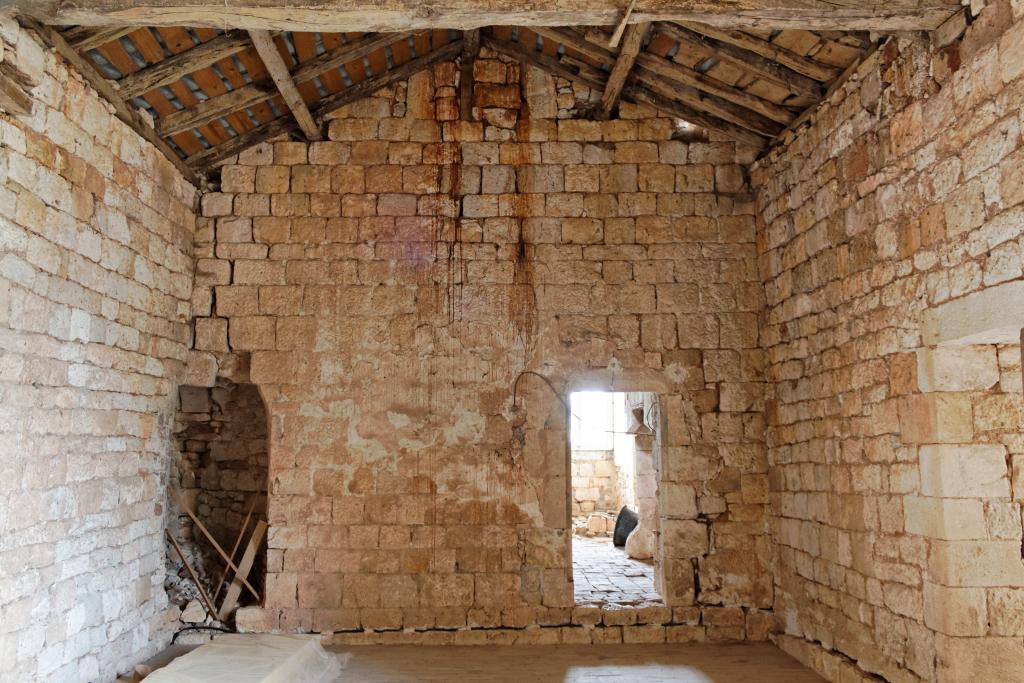

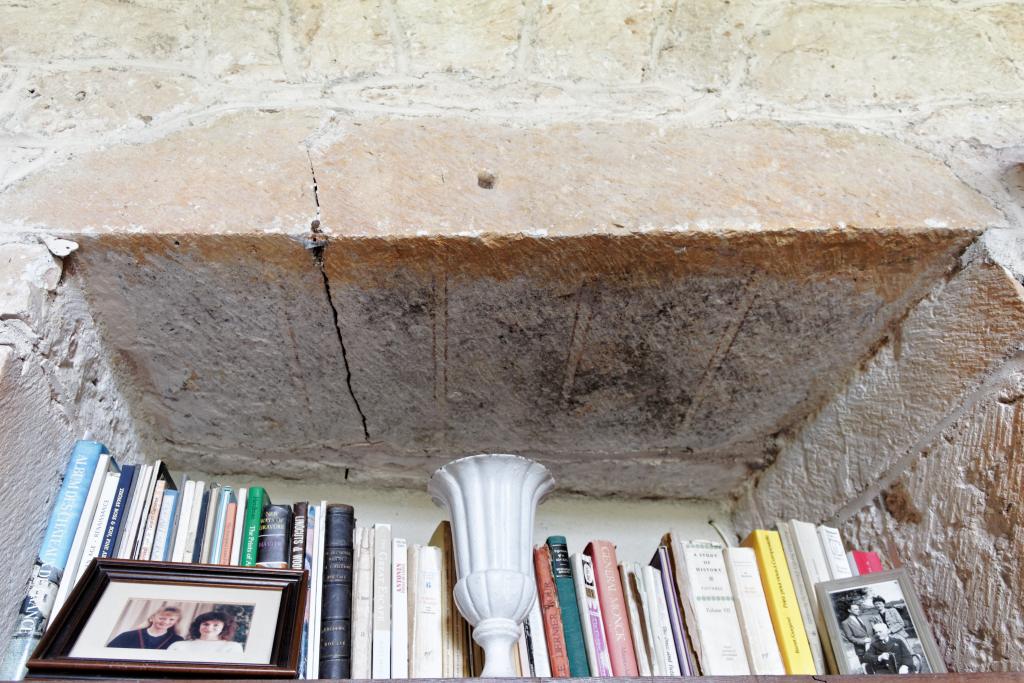

L'ancien repaire du Boulvé a été édifié au contact immédiat de l'église, primitivement annexe de Creyssens, mais attestée comme paroissiale dès le 13e siècle. Une bourgade assez modeste s'est constituée autour d'eux. L'édifice présente deux ailes en équerre soudées sur une tour quadrangulaire qui paraît de prime abord plus ancienne. Un examen plus approfondi laisse entrevoir toutefois une réalité plus complexe.£Le repérage des assises de moyen appareil et des raccords de parements, de même que le plan détaillé de l'édifice laissent supposer une construction initiale composée d'un massif logis rectangulaire perpendiculaire à l'église, aux murs épais de 1,40 m. Ce logis primitif, d'un étage sous comble, présentait des pignons à forte pente sur ses petits côtés. Un refend assez mince (0,90 m) le recoupait en deux volumes inégaux dont l'un aurait pu être affecté à la salle à l'étage, l'autre étant affecté à la chambre ("camera"), disposition classique que reconduira l'habitat rural quercinois du 19e siècle. L'escalier n'a pas laissé de traces mais on peut le supposer extérieur et plaqué contre l'élévation est, où une galerie (aujourd'hui détruite) lui aurait succédé. Une seule ouverture semble pouvoir être attribuée à cet édifice. Il s'agit des vestiges d'une fenêtre géminée ouverte dans le pignon nord et que les réaménagements du 17e siècle n'ont pas fait totalement disparaître. D'un modèle courant, elle était couverte extérieurement par deux cintres brisés dont la trace des extrados est visible, l'arrière-voussure, encore en place, étant en arc segmentaire. Compte tenu de sa proximité avec l'église, on peut supposer que le logis pouvait disposer d'un accès direct à la tribune.£Il semble que lors d'une seconde phase de construction, située dans le courant du 14e siècle ou au début du siècle suivant si l'on en juge par le style des percements, ait été ajoutée l'aile est en retour d'équerre tandis que l'on surélevait la "camera" par un volume de tour. Les traces de cette aile rapportée sont ténues et il semble qu'elle ait été presque totalement reconstruite à la fin du 15e siècle. Cependant, la présence d'une porte à mi-niveau, repercée dans la masse des maçonneries de l'élévation est du logis primitif montre qu'antérieurement à cette reconstruction, la "camera" avait bien été mise en communication avec un bâtiment accolé.£L'adjonction de deux étages carrés au-dessus des pignons primitifs permit alors de transformer l'ancienne travée nord en tour quadrangulaire. Pour porter l'élévation sud de cette tour, épaisse de 1,30 m, il semble qu'on ait alors voûté les étages inférieurs en mettant en oeuvre des berceaux brisé.£Le deuxième étage de la tour ainsi constitué est aujourd'hui la partie la mieux conservée de l'édifice médiéval. Elle ouvrait sur ses faces nord et est par deux fenêtres géminées dont l'une dominait le toit de l'aile orientale. Sur la face ouest ouvrait une petite fenêtre rectangulaire chanfreinée dont l'embrasure intérieure était cintrée. Les traces d'une porte à feuillures externes, dans l'angle sud-ouest, laissent supposer que des latrines y étaient aménagées. L'étage supérieur de la tour, aujourd'hui tronqué par un pan de toiture, était équipé de trois fenêtres géminées à coussièges, dont les allèges étaient percées d'archères en croix pattée. La mieux conservée des trois présente une colonnette couronnée par un chapiteau à décor de feuilles de chêne et deux linteaux délardés à remplages trilobés, encadrés par un larmier. Les fenêtres de l'étage inférieur devaient être d'un modèle similaire. On peut supposer, compte tenu de l'épaisseur des murs, qu'un couronnement crénelé incluant des coursières dallées portant chéneaux devait surmonter ce troisième étage et porter la hauteur de la tour à 17 m environ au-dessus du sol, une citerne voûtée (inaccessible aujourd'hui) étant établie en sous-sol.£L'ensemble des deux logis a fait l'objet de remaniements importants à la fin du 15e siècle. La tour d'escalier adossée à l'élévation sud fut ajoutée à cette époque. Il semble qu'elle s'agrémentait, le long de l'aile sud, de galeries de charpentes sur cour comme en témoignent les arrachements visibles sur l'élévation sud de l'aile est. Plusieurs cheminées et plusieurs croisées datent également de cette époque. La plus remarquable de ces cheminées est visible dans la salle basse de l'aile est. Couverte par un ample manteau cintré elle est accostée de deux tablettes latérales. Une autre, conservée au premier étage de l'aile est porte des traces de décor peint à faux-appareil.£Vers 1668, l'escalier en vis du 15e siècle fut remplacé par un escalier droit à l'italienne avec repos portés par des voûtes d'arêtes tandis que la presque totalité des percements anciens étaient remplacés par des croisées à arêtes brutes. C'est à cette époque que furent vraisemblablement établies les voûtes en plein-cintre du rez-de-chaussée et que les commodités furent repensées par l'adjonction d'une tourelle de latrines sur la face ouest. Des arrachements sur l'élévation ouest de l'édifice indiquent l'emplacement d'une aile disparue qui semble avoir elle-même disposé d'un escalier à voûtes d'arêtes. Enfin, une écurie en appentis, adossée à l'angle nord-est, évoque le volume d'un ancien pavillon bastionné.

-

Murs

- calcaire

- grès

- pierre de taille

- moellon

-

Toitstuile creuse

-

Plansplan régulier en L

-

Étages2 étages carrés

-

Couvrements

- voûte en berceau brisé

- voûte en berceau plein-cintre

-

Couvertures

- toit à longs pans

- croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier droit en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

- peinture

-

Représentations

- armoiries

- ornement géométrique

- ornement végétal

-

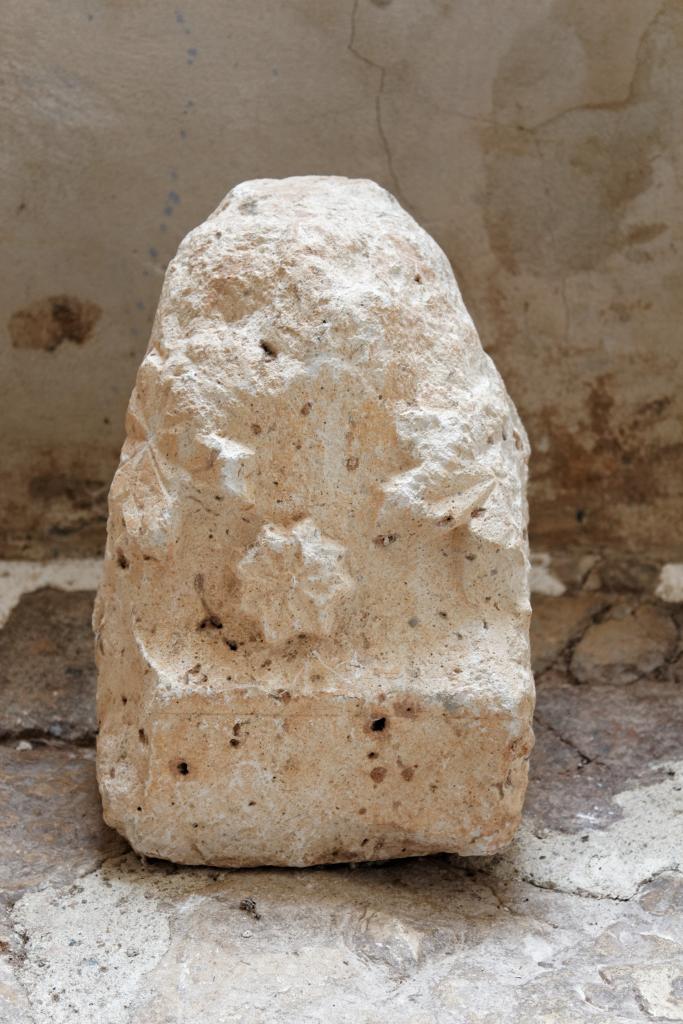

Précision représentations

Le chapiteau de la fenêtre de la tour est orné d'une couronne de longues feuilles à bord ondulé ; un autre, déposé, porte sur une face une fleur en étoile entre des feuilles au modelé géométrique placées aux angles. Les traces d'un faux-appareil peint subsistent sur la cheminée et dans un placard du premier étage de l'aile est. Une fleur réalisée au pochoir est conservée au deuxième étage de l'aile sud.£Armoiries de Montagut-Espanel (?) sur le piédroit de la porte extérieure de l'aile est : parti, au 1 écartelé de (...) et de (...) qui pourrait être de Montagut (écartelé d'argent et d'azur, ou écartelé d'or et de sable), au 2 (d'azur) à trois fleurs de lis (d'or), 2 et 1, et (une cloche du même en coeur ?) qui serait d'Espanel. L'identification des armoiries proposée par J. Poulet (op. cit.) est confortée par la mention en 1580 de Floutard de Montagut, seigneur du Voulvé, et de son beau-frère Jean-Francois de Gauléjac, seigneur d'Espanel (B.S.A.T.G., 1910).

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Journal du Lot, n° 48 (16 juin 1808), p. 190.£Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, t. 38 (1910), p. 135-136.£Lartigaut (Jean), La châtellenie de Bélaye au Moyen Age, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. C, 1979, p. 232.£Alauzier (Louis d'), Le dénombrement de 1504 en Quercy pour le ban et l'arrière-ban, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. CV, 1984, p. 267-268.£Didon (Catherine), Châteaux, manoirs et logis. Le Lot, Chauray, Ed. Patrimoine medias, 1996, p. 277.£Schmidt (Michèle Elisabeth), Le Boulvé, ses églises : Cressens, Ségos, Le Boulvé, et son château, s.l.n.d., multigraphié, 13 p., p. 1-2.£Poulet (Jacques), Héraldique : armorial quercinois (suite), dans Moi, géné..?! (Bulletin de l'A.R.H.F.A.), n° 25, p. 12.£Humbert (Guy), Schmidt (Michèle), Castanié (Renée), Si le Boulvé m'était conté..., Fumel, Impr. de Balyac, 1993, 167 p.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2 fenêtre géminée ; fenêtre à réseau

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot