Saint-Martin de Caniac a appartenu, dès le 10e siècle peut-être, à l'abbaye de Marcilhac ; saint Namphaise, selon la légende ermite retiré en Quercy après avoir été baron de Charlemagne, y aurait été enterré et son tombeau serait devenu célèbre en raison des miracles qui s'y faisaient, notamment la guérison des épileptiques : ce serait l'origine de la crypte dite de saint Namphaise (Clary, 1986).£La croisée d'ogives de la crypte, à nervures de section carrée et sans clef, est considérée comme l'une des premières tentatives de ce type de voûtement en Quercy, et datée du début du 12e siècle : il faut peut-être plutôt la situer dans la seconde moitié du 12e siècle.£Après un projet de l'architecte cadurcien V. Ficat, en 1858, resté non réalisé, l'église a été entièrement reconstruite en style néo-roman, en conservant la crypte romane, dans les années 1883-1886, par l'architecte départemental Jean Gabriel Rodolosse (G. Legrand, op. cit.). Les vitraux sont signés de G. P. Dagrand et datés de 1887.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire des églises médiévales

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Labastide-Murat

-

Commune

Caniac-du-Causse

-

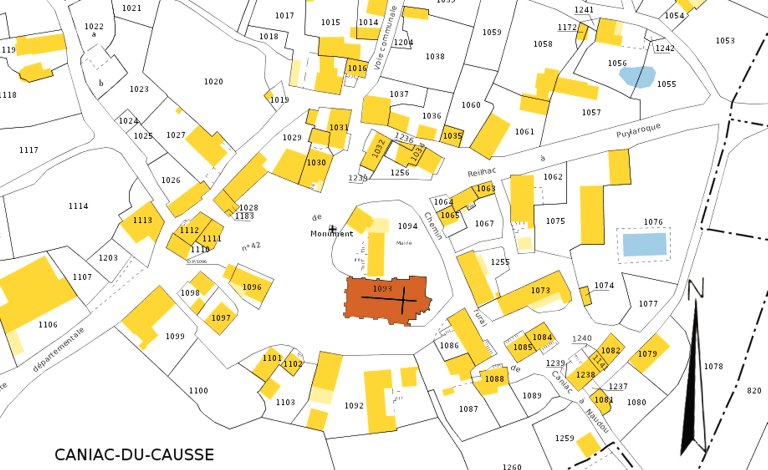

Cadastre

2011

D05

1093

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Martin

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 12e siècle , (incertitude)

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

Rodolosse Jean Gabriel Achillearchitecte départementalRodolosse Jean Gabriel AchilleCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L'abside de l'église du 19e siècle a été construite au-dessus des voûtes et sur les dernières assises du mur périphérique de la crypte romane, qui sont ainsi visibles à l'extérieur, comprenant encore la fenêtre axiale couverte en plein cintre. On accédait à l'origine à la crypte par deux escaliers, disposition destinée à faciliter la circulation des fidèles devant la confession de saint Namphaise. La crypte se compose de deux vaisseaux de deux travées voûtées d'arêtes, et d'une abside semi-circulaire couverte d'une voûte d'ogives à épaisses nervures carrées. Sur l'arc diagonal nord-est - sud-ouest viennent buter, sans clef, les branches de l'arc sud-est - nord-ouest et une cinquième nervure qui retombe sur la colonne orientale placée entre les deux vaisseaux de la nef ; les nervures sont tracées dans des plans distincts perceptibles à leur rencontre au sommet de la voûte et à la retombée des branches extérieures sur la banquette périphérique de l'abside.£La châsse-reliquaire de saint Namphaise, constituée de dalles de pierre en forme de tombeau, est placée entre l'autel et la fenêtre d'axe, surélévée de façon à permettre le passage des malades sous les reliques.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

- voûte d'ogives

- voûte d'arêtes

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit à deux pans

- toit à un pan

- toit en pavillon

- croupe ronde

- pignon découvert

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- ornement végétal

-

Précision représentations

Les deux chapiteaux des colonnes médianes paraissent avoir été refaits lors de la restauration de la crypte, peut-être à l'identique. Le chapiteau occidental est en tout cas identique à celui de la colonne adossée du mur ouest : il se compose d'un tronc de cône emboîté dans un parallélépidède dont les faces sont légèrement échancrées. Le style des chapiteaux placés sous la châsse est très différent, mêlant des petites feuilles taillées en biseau héritées du décor des sarcophages du Sud-ouest, de la fin de l'Antiquité, à des tiges et des palmettes grasses.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Cany (G.), Rey (Raymond), La crypte de Caniac (Lot) et le problème des origines de la voûte d'ogives, dans Annales du Midi, 1944-1946, p. 67-77.£Cany (G.), Caniac (Lot) et sa crypte romane, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. LXIX, 1948, p. 12-26.£Clary (Abbé), Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors, Cahors, Imp. Tardy, 1986, p. 62-63.£Dalon (Pierre), Saint Namphaise : Ermite quercynois du VIIIe siècle, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. CXIX, 1998, p. 241-274.£Legrand (Ghislaine), Les architectes départementaux du Lot au XIXe siècle, thèse de doctorat en Histoire de l'Art sous la direction de M. le professeur Yves Bruand, Université de Toulouse-Le Mirail, s.d. [2000] , multigraphiée, vol. Annexes p. 34-36.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH partiellement, 1923/03/08

-

Précisions sur la protection

La crypte a été classée MH par arrêté du 8 mars 1923.

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Bru N. (dir.), Séraphin G., Scellès M., Czerniak V., Decottignies S., Amigues G., Blaya N., Les églises du Moyen Âge dans le Lot, Milan, Silvana Editoriale Spa, 2011.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Eglises médiévales du Lot

Architecte départemental du Lot.