Attenante au prieuré Notre-Dame de Laramière, l'église Saint-Georges est devenue paroissiale à la Révolution, tandis que les bâtiments monastiques (inscrits parmi les Monuments historiques) sont une propriété privée.

Fondés par le moine Bertrand de Griffeuille vers 1150, le prieuré et sa chapelle ont été en grande partie détruits par les guerres de Religion. Au 17e siècle, ces bâtiments passent aux Jésuites.

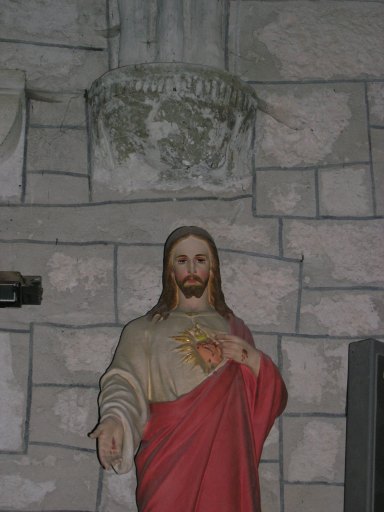

Occupant le côté nord du quadrilatère formé par l'ancien cloître, l'église de style gothique est composée d'une nef à trois travées voûtées menant à un chœur à chevet plat de même largeur. Elle fut complétée au 19e siècle de deux chapelles latérales formant transept. Son portail ouest du 13e siècle est orné de colonnettes et de chapiteaux gothiques à feuillages naturalistes.

Chercheur à l'inventaire général de 2007 à 2010. Chercheur associé à Rodez de 2010 à 2019.