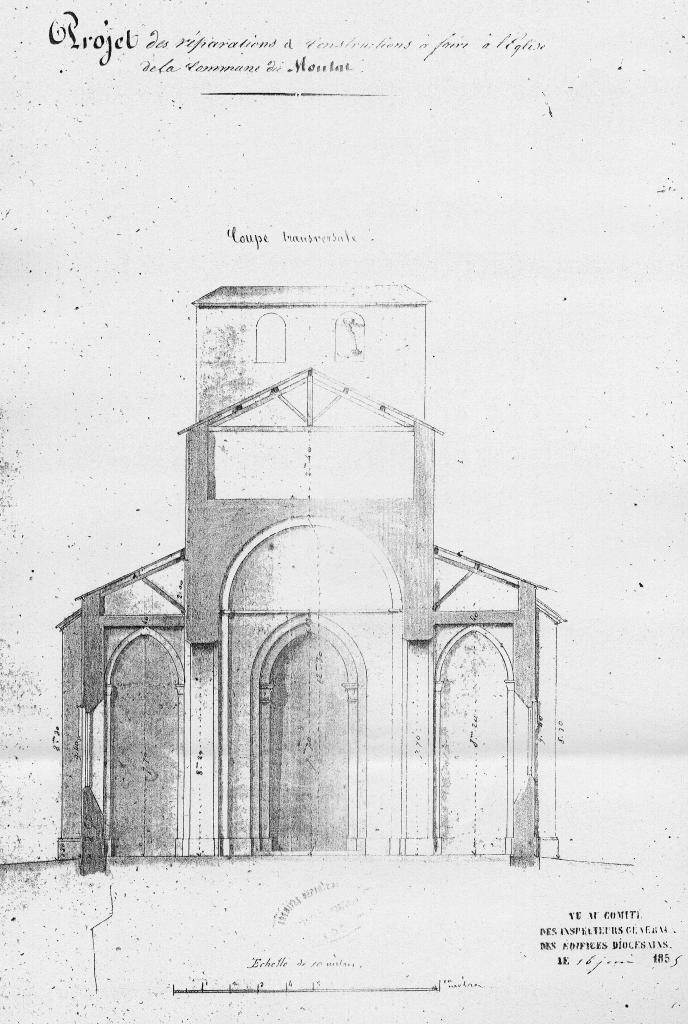

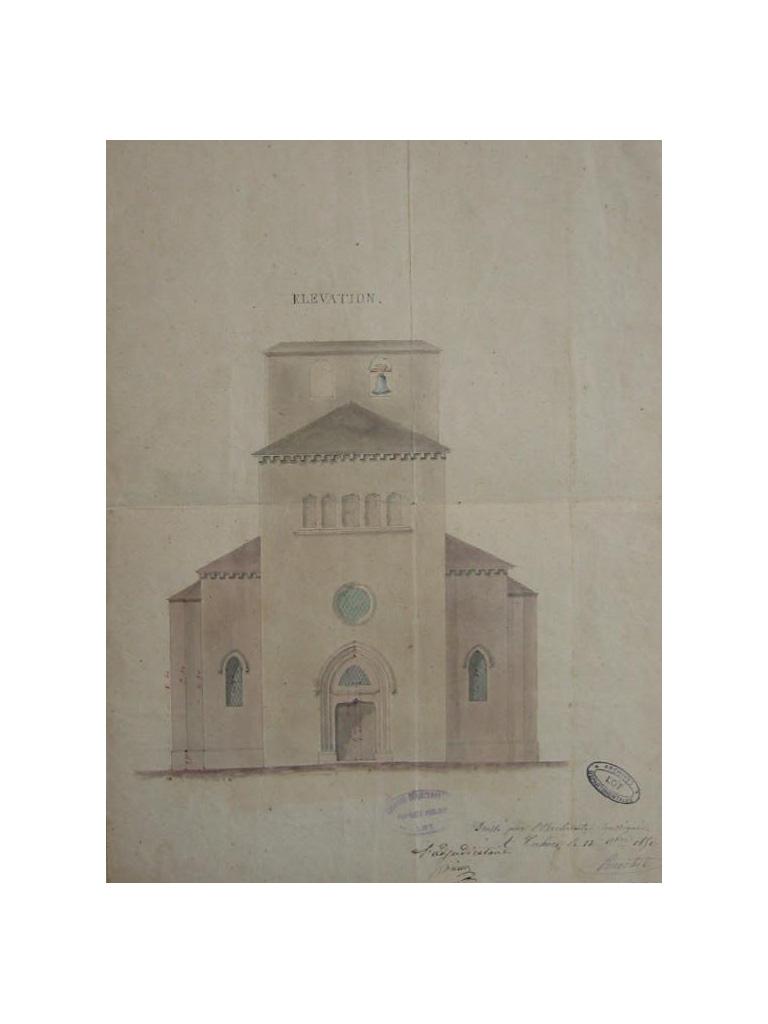

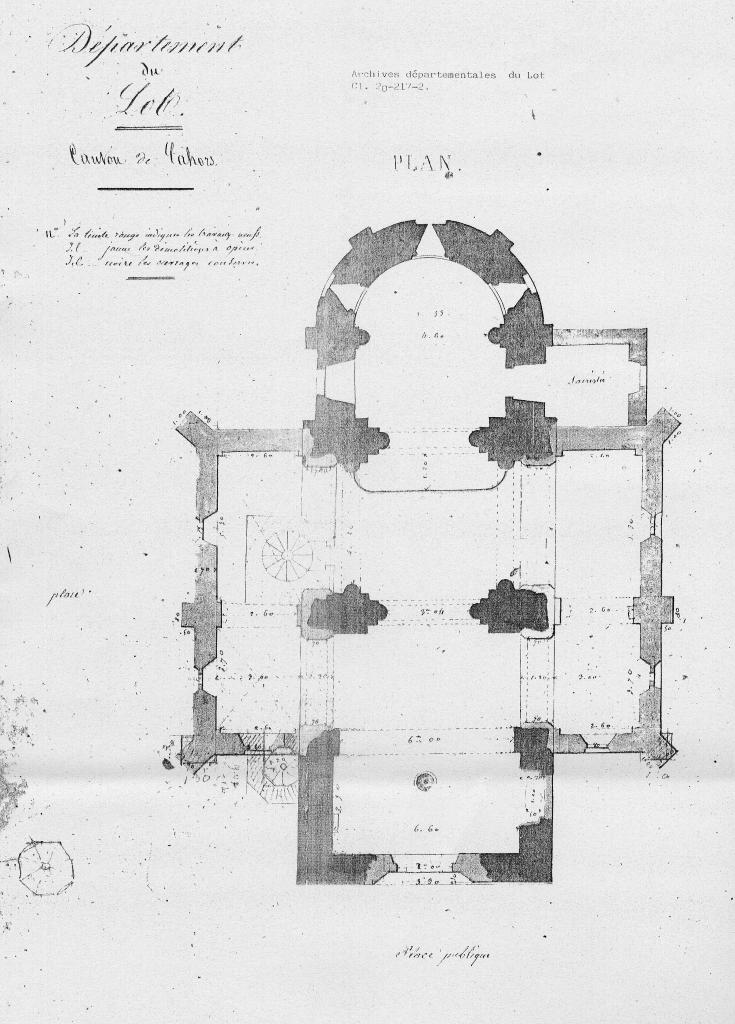

L'église Saint-Pierre du Montat aurait été fondée par Argambaud, ou Ragambaud, doyen du chapitre de Cahors, qui l'aurait donnée à l'église de Cahors en 950, avec tout ce qu'il possédait sur la terre de Vayrols (G. Lacoste, cité par P. de Fontenilles, op. cit., 1893, p. 237). En 1096, le pape confirme la donation de l'église Saint-Pierre au chapitre de la cathédrale par l'évêque Géraud de Gourdon (Ayma, op. cit.). Son architecture et son décor sculpté permettraient de dater l'édifice de la fin du 12e siècle. L'église paraît indissociable du château dont les bâtiments se développent au sud, et il semble qu'elle en ait constitué le donjon : la documentation ne permet pas cependant, en l'état actuel de nos connaissances, de confirmer l'ancienneté du lien entre les deux édifices, mais en 1652, tous deux relèvent du chapitre de la cathédrale (Paul de Fontenilles, op. cit.).£Une première surélévation a été opérée sur la travée occidentale de la nef ; la jonction de cette première surélévation avec la tour de la travée d'avant-choeur a été réalisée dans un second temps. L'ensemble de ces dispositifs défensifs a été mis en place au Moyen Age, les phases les plus récentes pouvant être attribuées au 14e siècle. Lors de la prise du Montat par les Anglais en 1356, puis par d'autres seigneurs, l'église aurait été en partie détruite (Clary, 1986), ce qui est infirmé par l'édifice qui nous a été conservé. Pour la même raison, la réfection de la charpente imposée aux nouveaux tenanciers par le chapitre de Cahors en 1444 (Lartigaut, op. cit.) ne doit être considérée que comme une simple réparation de l'église.£Désignée sous le vocable de Saint-Pierre dans les actes anciens, l'église prend ensuite celui de Saint-Barthélemy (Clary, 1986) (avant le 17e siècle ?). Un projet d'agrandissement présenté en 1850 par l'architecte Joseph Pinochet (V. Rousset, op. cit.) n'a pas été réalisé, mais a été repris dans ses grandes lignes. Deux bas-côtés de deux travées sont alors ajoutés en ouvrant les murs de la nef et de la travée d'avant-choeur, entraînant la destruction de l'escalier en vis, peut-être d'origine, qui donnait accès au clocher ; le portail disposé au sud est muré et un nouveau portail est ouvert dans la façade occidentale désormais surmontée d'un petit clocher carré. Le décor peint de l'abside est du 19e siècle.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire des églises médiévales

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Cahors-3

-

Commune

Le Montat

-

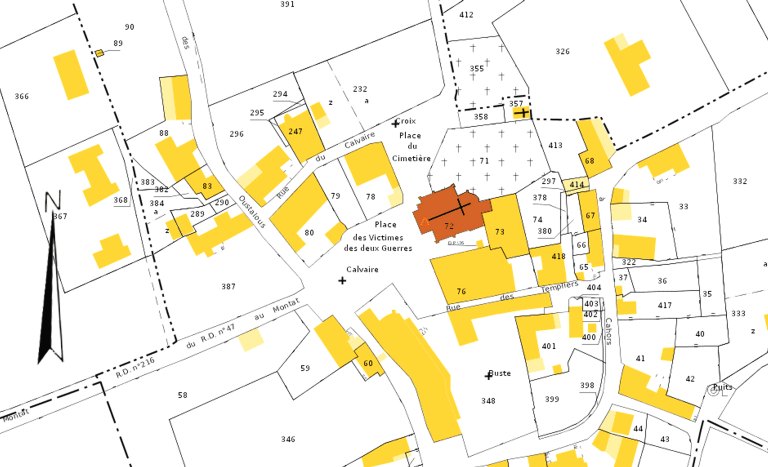

Cadastre

2006 AT1 71, 72

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Pierre, Saint-Barthélemy

-

Parties constituantes non étudiéescimetière, réduit

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 12e siècle , (incertitude)

- Principale : 14e siècle , (incertitude)

- Principale : 2e moitié 19e siècle

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

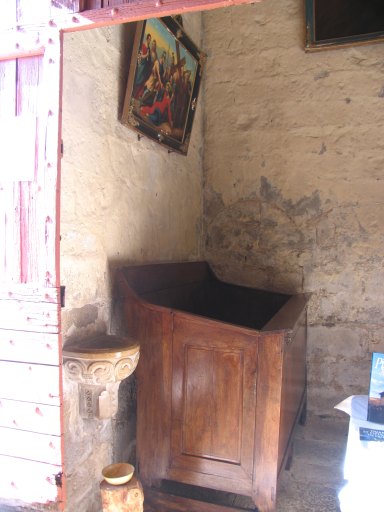

L'édifice roman, bâti en pierre de taille, est en grande partie conservé. Il se composait d'un chevet à une abside semi-circulaire précédée d'une travée droite, d'une travée d'avant-choeur surmontée d'un clocher-tour et d'une nef unique. L'escalier en vis contenu dans une cage carrée accolée hors-oeuvre au mur nord de la travée d'avant-choeur, qui a été détruit au 19e siècle, était probablement d'origine : il suppose que l'église n'avait pas de transept, ce qui est confirmé par le vestige d'une fenêtre qui subsiste, visible à l'intérieur, dans l'élévation sud de la travée d'avant-choeur. Tout l'édifice est voûté : cul-de-four sur l'abside, berceau plein-cintre sur la travée de choeur, coupole sur trompes sur la travée d'avant-choeur et, dans la nef, berceau plein-cintre sur arc doubleau porté latéralement par des arcs d'applique.£La nef présente l'aspect d'un donjon, qui résulte de la réunion d'une première surélévation et de la tour de la travée d'avant-choeur. Les raccords de maçonnerie qui jalonnent cette évolution apparaissent au-dessus de la ligne des modillons bûchés qui marquent la hauteur initiale de la nef. La surélévation de la partie occidentale laisse apparaître l'amorce d'un ancien clocher-mur. Un portail couvert d'un arc brisé est conservé, muré dans l'élévation sud ; son embrasure intérieure a été utilisée pour les fonts baptismaux. Les traces d'une fenêtre en plein cintre, remplacée par le portail actuel, apparaissent dans l'élévation ouest. Le chevet est rythmé par des contreforts qui montent jusqu'à la corniche, et entre lesquels sont placées les fenêtres : les trois fenêtres à ressaut de l'abside semi-circulaire sont d'origine.£Si l'ensemble de l'édifice présente la même qualité de construction, la nef se distingue par une structure plus simple, colonnes engagées et chapiteaux sculptés étant réservés au choeur et à la travée d'avant-choeur.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

- moellon

-

Toitstuile creuse, ardoise

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte en berceau plein-cintre

- coupole à trompes

- cul-de-four

- voûte d'arêtes

-

Couvertures

- toit à longs pans

- flèche polygonale

- toit à un pan

- croupe ronde

-

Techniques

- sculpture

- peinture

-

Représentations

- ornement végétal

- billette

-

Précision représentations

Le décor des chapiteaux est principalement constitué de feuilles d'eau, dont le limbe est seulement animé d'une nervure ou bien traité en palme, ou en réseau stylisé de nervures... Des fruits en forme de boule sont accrochés aux feuilles ou à l'abaque. Les tailloirs sont ornés de billettes, de boules.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Ayma (Louis), Histoire des évêques de Cahors, traduite de G. de Lacroix, Cahors, J.-G. Plantade, 1879, t. 1, p. 246.£Fontenilles (Paul de), Comptes de receptes et de despances du vénérable chapitre de l'esglise cathédralle Sainct-Estienne de Caors pour l'année 1652 finissant 1653, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. XVII, 1892, p. 216, 223, 224, t. XVIII, 1893, p. 28, 30, 148, 160, 237-238.£Clary (Abbé), Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors, Cahors, Imp. Tardy, 1986, 301 p., p. 197.£Lartigaut (Jean), Le Quercy après la Guerre de Cent Ans (vers 1440 - vers 1500). Aux origines du Quercy actuel, Cahors, Editions Quercy-Recherche, 2000, p. 267.£Rousset (Valérie), L'église Saint-Barthélémy (Le Montat), Conseil général du Lot, notice numérique, 2004.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1846

-

Précisions sur la protection

Classé MH par liste de 1846, Journal officiel du 18 avril 1914.

-

Référence MH

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- Archives Départementales du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- Archives Départementales du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- Archives Départementales du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

-

1850

Bibliographie

-

Bru N. (dir.), Séraphin G., Scellès M., Czerniak V., Decottignies S., Amigues G., Blaya N., Les églises du Moyen Âge dans le Lot, Milan, Silvana Editoriale Spa, 2011.

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Eglises médiévales du Lot