Chercheur en inventaire du patrimoine au Département du Lot entre 2012 et 2018.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire des églises médiévales

- dossier ponctuel

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Cère et Ségala

-

Commune

Cornac

-

Cadastre

1819

D

1133

;

2011

OD

926

-

Dénominationschapelle

-

Genrede pénitents blancs

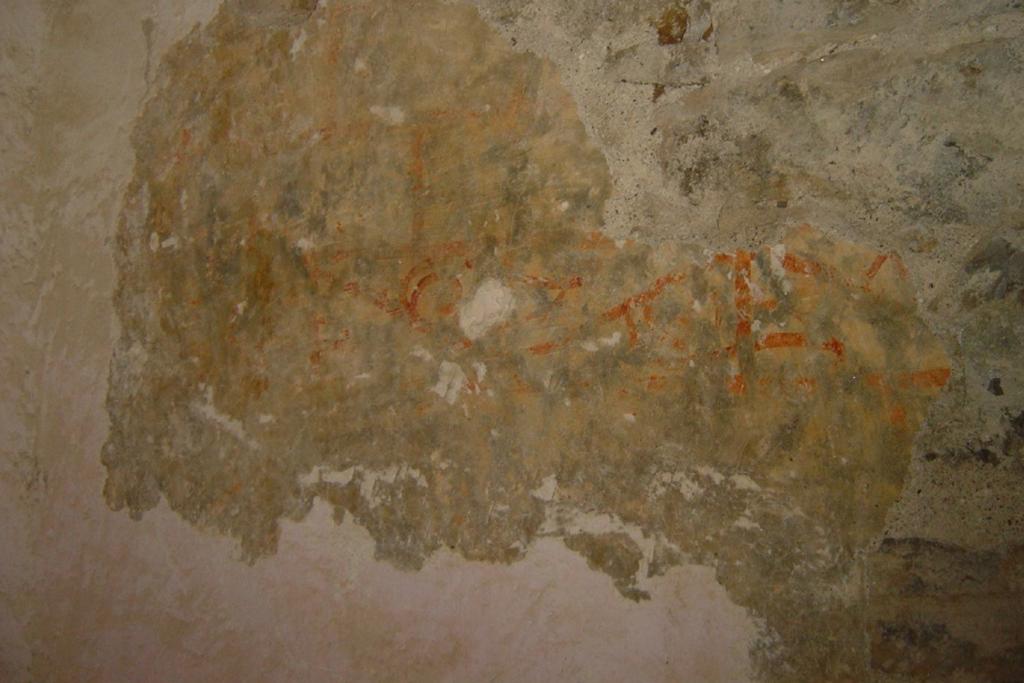

Les caractères architecturaux de la chapelle permettraient de la dater de la fin du 12e siècle ou du début du 13e siècle. Sa structure à nef unique et chœur à deux travées voûtées en berceau brisé sur doubleau est en effet caractéristique des églises rurales de la deuxième période romane. L'édifice perpétue néanmoins des dispositifs constructifs plus anciens qui se traduisent par une nef charpentée, un chœur quadrangulaire et des maçonneries en moellons, sans véritable chaîne en pierre de taille. Des vestiges d'un enduit peint à décor de faux appareil et de rinceau de palmettes sont conservés dans le chœur. Ce décor ornait également les murs de la nef qui en conservait quelques traces repérées lors du piquage de l'enduit.

Pour l'abbé Clary (1986, p. 86), l'actuelle chapelle du cimetière serait l'église d'un "barry" disparu, ce que sa situation à l'extrémité d'un pech qui domine le village rend peu probable. Nous n'avons pas de certitude sur le vocable (peut-être Notre-Dame).

Les caractères constructifs de l'édifice permettraient de le dater au plus tard du début du 13e siècle, voire du milieu ou de la deuxième moitié du 12e siècle. L'édifice présente en effet certaines caractéristiques des églises rurales de la deuxième période romane, tout en perpétuant des dispositifs constructifs plus anciens (nef unique charpentée, chevet quadrangulaire, maçonneries de moellons). Le tracé brisé de l'arc triomphal et du berceau du chœur empêchent néanmoins de lui attribuer une datation antérieure au milieu du 12e siècle, à moins qu'ils ne résultent d'une reprise ultérieure qui pourrait expliquer leur caractère assez irrégulier.

Sur les élévations antérieures et la voûte du chœur sont conservés les vestiges d'un enduit peint à faux appareil qui pourrait être contemporain de la structure bâtie. Des traces du même décor ont été mises au jour dans l'angle nord-ouest de la nef, lors du piquage de l'enduit qui a malheureusement entraîné leur destruction. Ces vestiges confirment l'homogénéité des maçonneries de la nef et du chœur.

Des traces de reprise et des arrachements de maçonneries visibles au niveau du mur gouttereau nord témoignent de l'aménagement d'une chapelle latérale à l'extrême fin du Moyen Age. Les retombées de voûtes d'ogives conservées suggèrent une datation du 15e siècle. La chapelle a été détruite avant le début du 19e siècle, comme en témoigne le plan cadastral de 1819 sur lequel elle n'apparaît pas.

Le clocher-mur et la toiture actuelle de la nef, qui a été rehaussée dans un second temps, résultent de remaniements plus récents.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 12e siècle , (incertitude)

- Principale : 1ère moitié 13e siècle , (incertitude)

- Principale : 15e siècle

La chapelle présente un plan orienté à nef unique terminée par un chevet plat plus étroit. Les maçonneries sont montées au mortier de terre et parementées de moellons allongés sommairement équarris, mêlés à des éléments simplement ébauchés ou débités en plaquettes. L'appareil à assises irrégulière est associé à des chaînes d'angle en gros moellons à peine mieux équarris, qui ont été partiellement arrachées et remontées (traces importantes de reprise au niveau des chaînes d'angle du chœur). Ce type de construction assez rudimentaire contraste avec la mise en œuvre très soignée du portail ouest qui possède un encadrement en pierre de taille layée, à arêtes vives et arc légèrement brisé parfaitement extradossé (sous l'enduit). Les maçonneries d'origine portent d'importantes traces de reprise, notamment au niveau du mur nord de la nef (percement d'un arc et reprise du parement intérieur, en deux phases sans doute successives), et ont été rehaussées dans un second temps.

Le chœur quadrangulaire est couvert d'une voûte en berceau brisé dont la retombée est soulignée par un cordon d'imposte. Sa restauration récente a révélé les traces en négatif d'un arc doubleau brisé séparant les deux travées initiales du chœur et reposant sur des supports engagés dont il ne subsiste qu'une base. Dans la deuxième travée sont percées deux baies latérales et une baie d'axe, caractérisées par un encadrement étroit en plein cintre bâti en moellon.

L'arc triomphal est formé de dalles de calcaire posées de champ ; il repose sur des impostes en calcaire simplement biseautées qui surmontent la tête des murs délimitant l'entrée du chœur. Il est surmonté d'un clocher-mur percé de deux baies campanaires en plein cintre, avec cordon d'appui et imposte, qui a probablement été reconstruit.

Actuellement charpentée, la nef ne révèle aucun indice tangible d'un éventuel voûtement, si ce n'est la trace en négatif d'un contrefort quadrangulaire dans le parement extérieur nord. Il n'en subsiste qu'une assise visible de moellons mais l'arrachement observé laisse subsister des doutes quant à l'existence d'un véritable contrefort montant de fond (assises ininterrompues au-dessus de l'arrachement). Une étude du bâti et un sondage archéologique permettraient sans doute de déterminer s'il résulte d'un premier parti pris architectural abandonné en cours de chantier, d'une structure initiale remaniée ou bien d'un renforcement tardif. Les caractères structurels de la nef, et notamment l'absence d'arc doubleau à l'intérieur, plaident plutôt en faveur d'un couvrement en charpente. Les murs gouttereau conservent d'ailleurs d'anciennes sablières intérieures, fortement altérées et noyées dans la maçonnerie de la surélévation plus récente, qui pourraient attester un premier ou un second état du plancher du comble. Les maçonneries portant ces sablières ont été rehaussées dans un second temps d'un appareil plus irrégulier en petits moellons et plaques de calcaires.

Une banquette en moellons équarris court tout le long des murs de la nef. Un arc en plein cintre, formé de moellons posés de champ et reposant sur des piédroits chanfreinés en pierre de taille, a été percé dans un second temps dans le mur nord. Il ouvrait sur une chapelle latérale dont il ne subsiste que des fragments de murs très arasés et partiellement enterrés. La chapelle était couverte d'une voûte d'ogives à nervures toriques dont les retombées moulurées sur culot sont partiellement conservées contre le mur de façade.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

-

Toitstuile plate, calcaire en couverture

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte en berceau brisé

- fausse voûte en berceau plein-cintre

-

Couvertures

- toit à longs pans

- croupe

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- peinture

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Les enduits de la nef ont été piqués par l'association locale au printemps 2013 : dans l'angle nord-ouest de la façade nord de la nef, des fragments de décors peints similaires à ceux présents dans le chœur (faux joints) auraient été détruits. Une intervention de conservation est envisagée à l'automne 2013 avec D. Henry-Lormelle (Souillac).

Les peintures de l'abside ont été restaurées ; la nef est en mauvais état mais l'édifice semble hors d'eau.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Bru N. (dir.), Séraphin G., Scellès M., Czerniak V., Decottignies S., Amigues G., Blaya N., Les églises du Moyen Âge dans le Lot, Milan, Silvana Editoriale Spa, 2011.

catalogue -

Clary (abbé), Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors, Cahors, 1986.

p. 86 -

"Bulletin de l'année académique 1991-1992", dans Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, t. LII, 1992.

p. 162-163

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Eglises médiévales du Lot

Chercheur en inventaire du patrimoine au Département du Lot entre 2012 et 2018.

Chercheur en inventaire du patrimoine au Département du Lot entre 2012 et 2018.