Chercheur en inventaire du patrimoine au Département du Lot entre 2012 et 2018.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- inventaire topographique

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Cère et Ségala

-

Commune

Sousceyrac-en-Quercy

-

Lieu-dit

près de Vayrac

-

Cadastre

1826

D

55

;

2014

AR

36

-

Précisions

commune fusionnée après inventaire ;

commune fusionnée après inventaire ; autrefois sur commune de Calviac

-

Dénominationschâteau fort, bourg

-

AppellationsTour de Vayrac

La tradition et la toponymie locales conduisent à établir un rapprochement entre le site dit "de la Tour de Vayrac" et la famille seigneuriale du même nom qui possède des terres dans la région depuis au moins le Xe siècle. Le cartulaire de l'abbaye de Beaulieu évoque en 930 les biens d'un certain Vairaco à Boussac, dans la commune voisine de Comiac (Deloche 1859, charte XLIX). Les sources sont plus précises quant aux droits des seigneurs de Vayrac à Comiac à partir du 14e siècle, mais elles ne font jamais état d'une éventuelle assise castrale à Calviac. La première mention connue du château de Vayrac date de la fin du 15e siècle : en 1474, un état des mas de la châtellenie de la Millière, établi par le vicomte de Turenne dans le cadre d'une reprise en fief, recense un mas de Vayrac à proximité du château éponyme, jouxtant les anciens fossés (Pressouyre 1971, p. 124). Il est occupé par un certain Jean de Veyrac ou de « Mayanova » junior, dont le nom suggère linstallation dun nouveau foyer de tenanciers après la guerre de Cent Ans (maison ou maisonnée neuve).£En 1612, le vicomte de Turenne arrente la "masure ou motte appelée de Veyrac" à deux tenanciers du village ou hameau de Veyrac, François Veyrac et Jean Roudergues (Pressouyre 1971, p. 128). Le château est donc probablement abandonné avant la fin du Moyen Age, tandis qu'un modeste habitat groupé se structure sur le plateau après la guerre de Cent Ans, à quelques centaines de mètres de l'ancien castrum. De nombreux moellons équarris ou pierres de taille de granite semblent prélevés sur le site castral et remployés, dès le 17e siècle, pour la construction des bâtiments agricoles et la réfection des logis dans le hameau voisin de Vayrac (voir notices maisons et fermes, parcelles AR 12, 17).£Si l'agglomération castrale subordonnée paraît globalement désertée, le site continue d'accueillir un habitat isolé jusqu'au début du 20e siècle (maison figurant au cadastre de 1819). On peut établir un rapprochement entre cette occupation, dont les vestiges sont encore visibles au pied de la motte castrale, et la mention du mas de Mayanova en 1474 : il est probable que la propriété se soit maintenue depuis linstallation dune ferme à la fin du Moyen Age, malgré le transfert de lhabitat sur le plateau.

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age

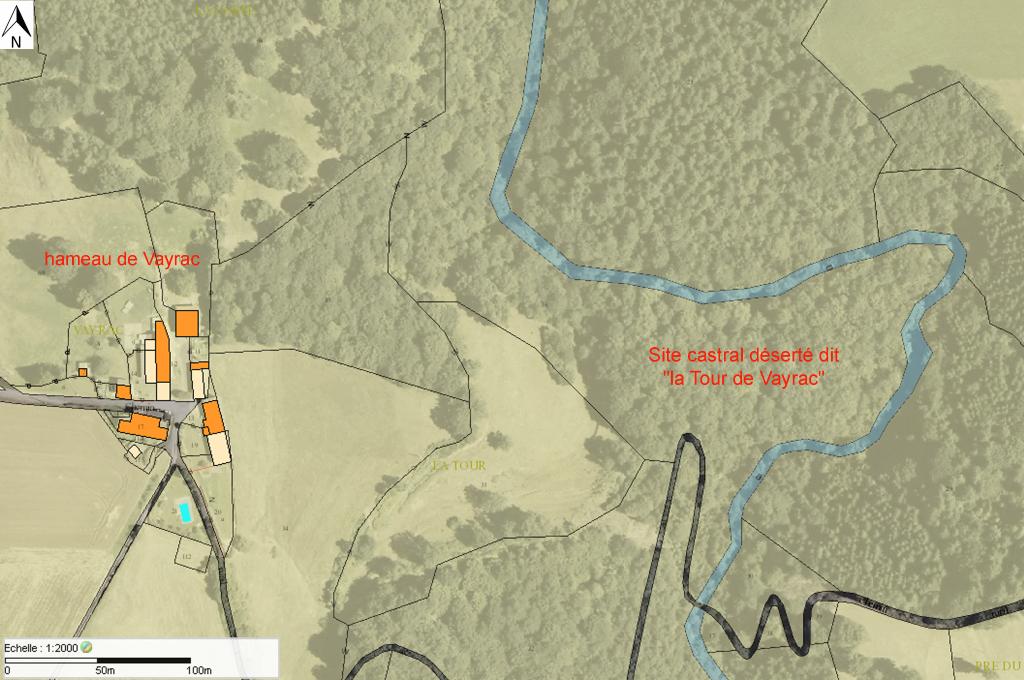

Le castrum déserté de Vayrac est situé au lieu-dit "La Tour", à l'est et en contrebas du hameau éponyme implanté en bordure de plateau. Il occupe un éperon rocheux isolé, du nord au sud-est, par un méandre du ruisseau de l'Escalmels.£La topographie actuelle permet d'identifier, à l'ouest, une motte castrale aménagée à partir d'un promontoire rocheux naturel (roque), à laquelle est probablement associée une plateforme inférieure installée sur la crête de l'éperon (basse-cour ? deuxième motte ?). Au point culminant de la motte principale (573 m d'altitude), des éboulis recouverts par la végétation trahissent l'emprise spatiale d'une structure bâtie de plan quadrangulaire : d'après la tradition orale, il s'agirait des vestiges de la tour seigneuriale dont les maçonneries arasées étaient encore visibles au début du 20e siècle. Plusieurs anomalies topographiques suggèrent la présence d'importants déblais de destruction autour de l'emplacement supposé de la tour.£La motte et la plateforme dominent un habitat aggloméré subordonné qui s'étend sur la bordure sud de l'éperon, protégé par un escarpement naturel très important. Au moins trois emplacements de bâtiments, d'environ 5 m de large, sont marqués par la présence d'une paroi taillée dans le rocher. L'une d'elle présente des trous d'encastrement de poutres et est prolongée par des murs (très arasés) en moellons de granite et de gneiss : il s'agit de la dernière habitation encore occupée au début du 19e siècle et figurant sur le cadastre de 1819. D'autres vestiges sont probablement présents dans ce secteur mais difficilement identifiables en raison de l'importance des broussailles.£La plateforme qui se développe à partir de la motte et le noyau d'habitat subordonné sont délimités à l'est par un fossé artificiel barrant l'éperon. Au-delà du fossé s'étend un second secteur orienté sud-ouest/nord-est, occupé par plusieurs structures bâties dont les ruines et éboulis sont ensevelis sous la végétation. Les parois rocheuses taillées, les amas de pierres et les irrégularités topographiques mettent en évidence au moins sept bâtiments édifiés à l'extrémité est de l'éperon. Ce deuxième groupement, pouvant être identifié comme une extension du castrum initial, domine des pentes moins abruptes conduisant, au nord-est, vers les rives du ruisseau de l'Escalmels.

-

Murs

- gneiss

- granite

-

État de conservationvestiges, envahi par la végétation, menacé

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Aquioupou (Yvette), La mémoire des chemins, L'histoire et la vie des villages du canton de Sousceyrac le long de cinq itinéraires millénaires, Association Sousceyrac d'hier à aujourd'hui, 2002, p. 102-106.£Deloche (Maximin), 1859 : Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu, Paris, Imprimerie Impériale, 1859 (charte XLIX).£Fernand Pressouyre, "La Millière, un petit pays et une division féodoale peu connus", dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. XCII, 1971, p. 121-140.£S.R.A. Midi-Pyrénées : Rapport de prospection-inventaire n° 0009/03, Canton de Sousceyrac (Lot), par Claude Cantournet et alii, Toulouse, janvier 2004, p. 37-45£Vayrac (Bernard), "Les Vayrac seigneurs de Comiac et les Vayrac de la Milière", dans Sousceyrac d'hier à aujourd'hui, 2003, p. 8-13, 2004, p. 39-43.£Vic-Lasfargues (Jeanne), « Sur les pas des habitants de la tour de Vayrac et de son village », dans Sousceyrac d'hier à aujourd'hui, 2008, p. 13-23.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_ECASSAN

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

-

Plan cadastral, 2015 ; photographie IGN, 2012

-

Archives départementales du Lot, Cahors : 3P 2548

Plan cadastral de Calviac, 1826.

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot

Chercheur en inventaire du patrimoine au Département du Lot entre 2012 et 2018.

Chercheur en inventaire du patrimoine au Département du Lot entre 2012 et 2018.