Chercheur en inventaire du patrimoine au Département du Lot entre 2012 et 2018.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- inventaire topographique

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Cère et Ségala

-

Commune

Sousceyrac-en-Quercy

-

Lieu-dit

Comiac

-

Adresse

le Château

-

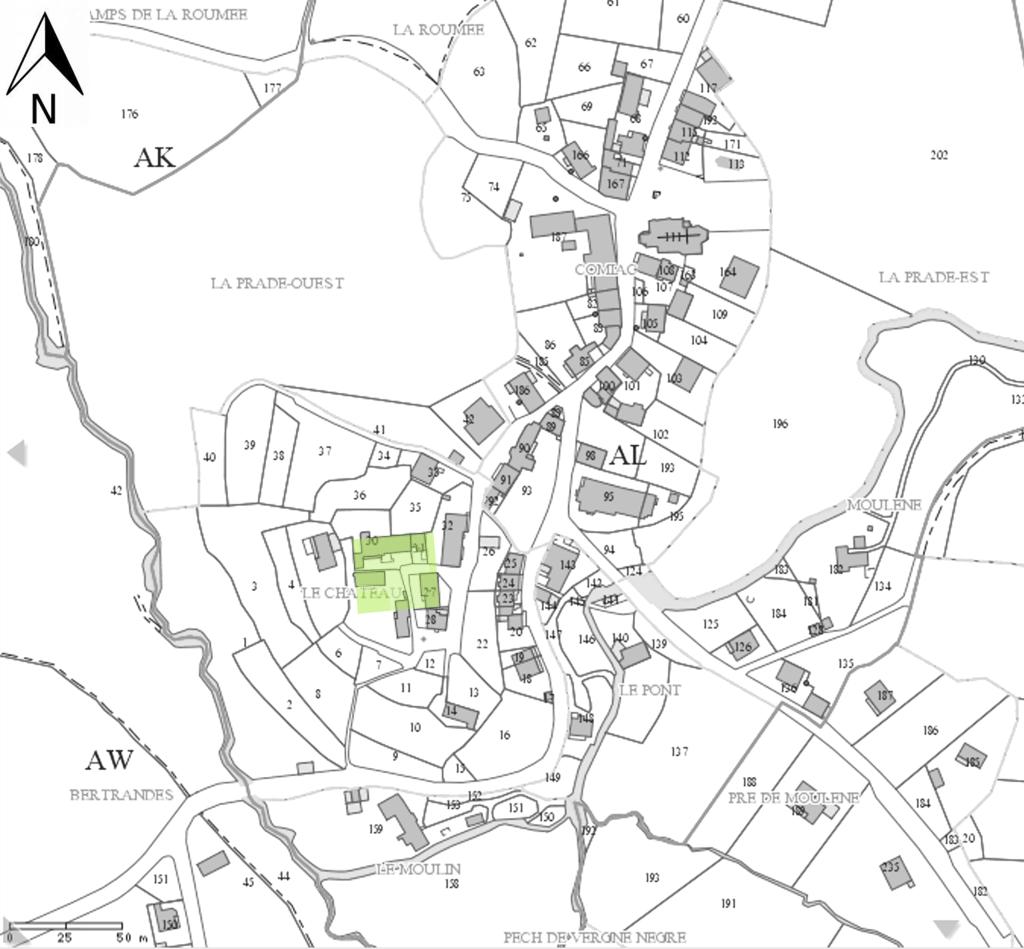

Cadastre

2011 AL 27, 29, 30 , 31

-

Précisions

commune fusionnée après inventaire ;

commune fusionnée après inventaire ; autrefois sur commune de Comiac

-

Dénominationsensemble fortifié

-

Précision dénominationchâteau, fort villageois

La seigneurie de Comiac apparaît assez tardivement dans les sources. Une mention, citée par Guillaume Lacoste d'après l'historiographe du XVIIe siècle Marc-Antoine Dominicy, d'un certain Jean de Grenier, seigneur de Laborie et de Comiac qui aurait pris part à la croisade des Albigeois en 1215, est à prendre avec précaution quant à la titulature exacte de ce seigneur au 13e siècle (Lacoste 1982, 2, 182 ; Pressouyre 1985, 188). Les Grenier avaient en effet plusieurs biens dans la paroisse avant le 14e siècle (Pataki 1990, 35), mais aucune autre source ne permet d'affirmer que leur assise féodale était bien à Comiac.£Edmond Albe aurait, quant à lui, relevé une mention attestant l'existence d'une famille de Comiac, dont Hélie de Comiac qui aurait des droits seigneuriaux en 1309 (Albe 2002, 9). La seigneurie banale, néanmoins, est à la famille de Vayrac au début du 14e siècle, et probablement dans la deuxième moitié du 13e siècle, comme le prouve la charte de coutumes de Comiac concédée en 1304 par Guilbert de Vayrac (ou Veyrac) qui évoque les droits également détenus par ses prédécesseurs (Gouzou 1937, 34-52). Ces derniers pourraient être issus de l'une des branches de la lignée de Vayrac, dans la vallée de la Dordogne, qui s'est vraisemblablement implantée dans la paroisse de Calviac où se situe un ancien castrum au lieu-dit Vayrac. En 1344, un autre membre de cette famille, Guillaume de Vayrac, docteur en droit, chapelain du pape et chanoine de Salisbury, fonde une messe dans l'église de la paroisse de Comiac et lègue 3000 écus d'or à "la maison paternelle de Comiac" (Albe 2006, 7). En 1344, Hugues de Vayrac, seigneur de Comiac, marie sa fille Douce à Raymond Hébrard de Saint-Sulpice qui prend la tête de la seigneurie à sa mort en 1384 (Alauzier 1961, 108 ; Albe 2002, 7 ; Gouzou 1937, 30). Le château et la châtellenie de Comiac, avec haute, moyenne et basse justice, font ainsi partie des biens féodaux de la puissante lignée d'Hébrard de Saint-Sulpice jusqu'à la fin des guerres de Religion (Cabié 1906 ; Alauzier 1961, 108 ; Alauzier 1984, 218). En 1588, la veuve de Bertrand d'Hébrard de Saint-Sulpice afferme Comiac à deux bourgeois, P. Lafond, praticien de Bretenoux, et J. Nauviole qui tente, en 1589, de remettre le château aux Protestants (Cabié 1906, 822 ; Gouzou 1937, 21). Au début du 17e siècle, la châtellenie passe par alliance à la famille de Crussol d'Uzès puis elle est très rapidement vendue à François de Grenier de Laborie, dont la seigneurie foncière englobe déjà la paroisse de Comiac (Albe 2002, 8 ; Gouzou 1937, 31). Les Grenier restent seigneurs éminents jusqu'au milieu du 18e siècle, avant de transmettre en 1756, par alliance, leurs droits aux Hautefort, famille originaire du Bas-Limousin. Ces derniers ne les conservent pas longtemps puisqu'en 1775, ce sont les Lagrange-Gourdon-Floirac qui vendent la seigneurie et le "château ou masure d'icelui" au sieur Pierre Loudes, bourgeois de Gorses, qui cède à son tour, en 1786, le domaine et les revenus seigneuriaux à plusieurs acquéreurs dont Jean Brunie et Maître d'Araquy de Laborie (Gouzou 1937, 33).£En ce qui concerne le château, aucune mention explicite n'est connue avant la deuxième moitié du 14e siècle. Dans la charte de coutumes de 1304 il est question d'un "hospicium" et d'écuries du seigneur, qui peuvent évoquer une construction au caractère fortifié limité, de type maison forte. En revanche, il est bien fait mention d'un "castrum" dans les sources liées aux évènements de la guerre de Cent Ans, entre 1375 et 1379. Le château est en effet cité à plusieurs reprises parmi les places prises par les Anglais, alors maîtres d'une partie de l'Auvergne, du Rouergue et du Quercy, et rachetées par le comte d'Armagnac et de Rodez grâce à un subside levé par les trois Etats du Rouergue (A.D. Lot, F 129).£Les sources produites pendant la période des Guerres de Religion sont plus précises quant au statut et au fonctionnement de l'ensemble fortifié qualifié de castrum ou de "fort château" aux 14e et 15e siècles. Elles décrivent un fort villageois, ou réduit fortifié, regroupant un espace aménagé pour les habitants, avec des unités de logement permettant le refuge temporaire (pérennisées par la suite), et la résidence seigneuriale.£D'après les archives des seigneurs de Saint-Sulpice, étudiées par Edmond Cabié, la communauté représentée par un syndic et le seigneur organisent et financent ensemble l'entretien et la garde des fortifications jusqu'à la fin du 16e siècle, ce qui entraîne souvent des conflits entre les deux partis (Cabié 1906 ; Gouzou 1937, 15-25). Les habitants détiennent, sans doute dans le cadre d'un bail à cens, une partie de cet espace aménagé dont le point fort est constitué par la résidence seigneuriale fortifiée. Confirmant cette dualité du fort, les sources de la fin du 16e siècle commencent à employer les deux termes "château" et "fort" qui désignent, selon les actes, deux unités distinctes au sein d'une fortification commune ou bien un même ensemble fortifié partagé entre le seigneur et la communauté villageoise. Une lettre de Guillaume de Maleville, chargé de régler les différends entre le seigneur d'Hébrard de Saint-Sulpice et les habitants de Comiac, apporte en 1590 une description précise de l'ensemble qui permet d'en restituer l'organisation (Cabié 834-835) : deux tours situées à l'ouest enserraient le corps de logis seigneurial à deux "salles", longé par une galerie ; des communs (boulangerie, cuisine, four) à l'usage du seigneur et/ou des habitants prenaient appui contre l'une des tours (sans doute au sud) ; à l'opposé, peut-être dans le prolongement de la tour nord, quatre chambres étaient installées aux étages de maisons abritant des étables au rez-de-chaussée ; enfin, formant le front bâti est, des maisons avec logements pour les villageois s'élevaient de part et d'autre de la tour à trois niveaux qui surmontait la porte d'entrée fortifiée.£En 1666, date d'établissement du compoix de Comiac, le réduit fortifié semble en partie délaissé par les habitants (A.D. Lot, 1 G1). Seuls cinq tenanciers possèdent une maison ou une chambre "dans le fort du château", jouxtant le château du seigneur. En 1775, Le château est qualifié de "masure" dans l'acte de vente au sieur Pierre Loudes, ce qui traduit un état d'abandon et de délabrement assez avancé. Après la Révolution et la vente des biens nationaux, cinq propriétaires se partagent les parcelles du fort qui consistent, selon le cadastre de 1819, en cinq maisons, une grange et deux "masures" dont l'ancien logis seigneurial formant l'angle nord-ouest (A.D. Lot, 3P 558, 559).£Concernant la chronologie du bâti, il est difficile, en raison de l'état fragmentaire des vestiges, de les attribuer à une période précise entre le 13e et le début du 15e siècle. Néanmoins, la mise en oeuvre des maçonneries conservées semble en cohérence avec l'hypothèse d'une phase majeure de construction au 14e siècle, peut-être dans le contexte de la guerre de Cent Ans. La demeure seigneuriale, si elle a bien existé à cet emplacement avant le milieu du 14e siècle, a sans doute été fortement transformée lors de l'aménagement du fort. Par ailleurs, les ouvertures et aménagements visibles sur la façade nord des maisons villageoises traduisent des remaniements successifs entre le 15e et le 19e siècle. Les dates portées sur les façades des maisons reconstruites à l'emplacement du fort après sa destruction permettent de situer celle-ci au plus tard au milieu du 19e siècle. S'en suivit une phase de reconversion du site en quartier d'habitation ouvert, avec un habitat paysan permanent installé dans les années 1860-1875.

-

Période(s)

- Principale : 14e siècle

- Principale : 15e siècle , (incertitude)

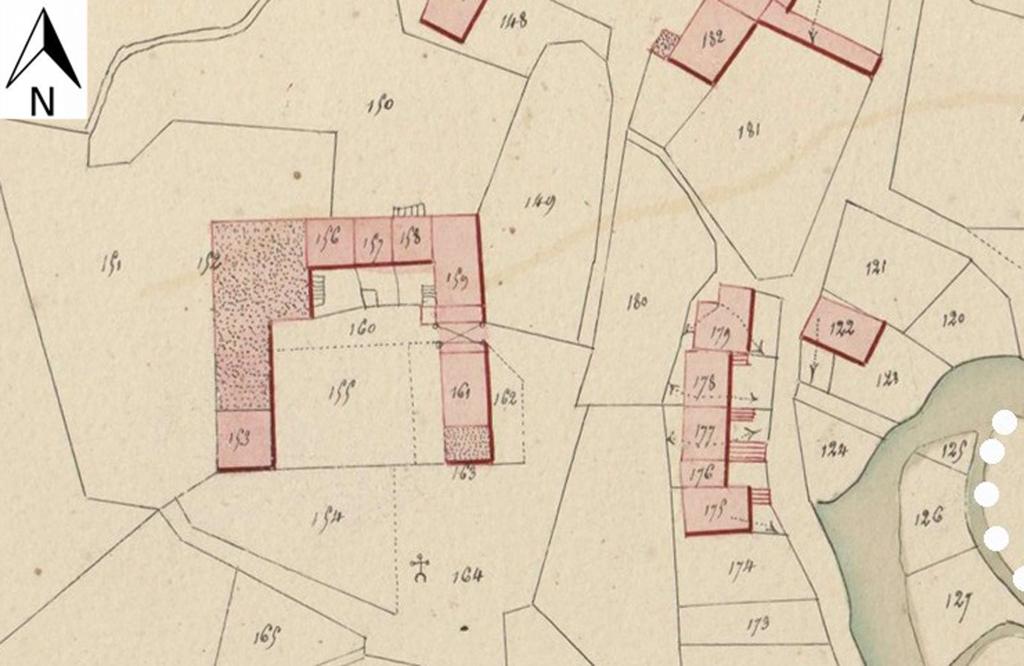

Le village de Comiac s'étend au pied d'un petit promontoire dont la terrasse sommitale est occupée par plusieurs fermes et maisons formant un quartier appelé "le Château", qui correspond à l'emprise du fort villageois, ou réduit collectif, intégrant la demeure seigneuriale fortifiée.£Le fort présente un plan carré d'environ 33 m de côté. Le tracé de l'enceinte formée par la façade postérieure des bâtiments apparaît encore nettement sur le plan cadastral de 1819, mais il a été fortement bouleversé par la suite, les parcelles ayant toutes été reconstruites dans la deuxième moitié du 19e siècle. Plusieurs éléments bâtis sont toutefois conservés en place ou en remploi.£De la tour-porte fortifiée, qui ouvrait à l'est, subsistent quelques éléments du premier niveau intégrés dans l'angle d'une grange plus récente : le piédroit et le tableau sud, percé d'un trou barrier, sont en place, ainsi qu'une partie du mur en moellons équarris de granite délimitant le passage d'entrée de la tour-porte. L'appareil, à assises irrégulières, est plutôt soigné malgré la présence de pierres de calage. Des moellons de même calibre et soigneusement taillés sont également visibles sur les façades postérieures et latérales des maisons reconstruites dans l'angle nord-ouest du fort, à l'emplacement de l'ancien logis seigneurial figurant au titre de "masure" dans le cadastre de 1819. La plupart sont des remplois mais les vestiges de la façade nord du château, et probablement de ce qui devait être une tour d'angle, sont conservés au revers des bâtiments formant la limite nord du quartier actuel. Il s'agit de deux pans de mur en moellons équarris ou pierres de taille de granite, montés en assises irrégulières avec quelques pierres de calage. Une perturbation de l'appareil paraît liée au percement d'un jour rectangulaire dans un second temps. Les deux parements s'articulent au moyen de pierres d'attente qui indiquent que la partie gauche a été raccordée à la partie droite, révélant deux phases dans la construction qu'il faut sans doute interpréter comme des étapes de chantier.£A l'extrémité gauche de cet ensemble soigneusement appareillé, une deuxième chaîne avec pierres d'attente a permis de raccorder la façade postérieure de la maison voisine, laquelle présente un parement plus irrégulier en moellons bruts ou seulement ébauchés de granite, sommairement assisés en partie basse. Les vestiges conservés attestent trois niveaux peu élevés mais maçonnés, avec évier au premier étage et trace de latrine au deuxième.£L'articulation entre les différents pans de mur conservés témoigne ainsi d'une conception globale du chantier de construction qui a pu être réalisé dans un court laps de temps, malgré des reprises successives par la suite. Les différences de mise en oeuvre sont à mettre en relation avec les mentions de maisons villageoises dans le fort, jouxtant la résidence du seigneur. L'ensemble, ou du moins ce qui en est encore visible aujourd'hui, est probablement issu d'une même phase de construction ou d'une série d'étapes de chantier qui auraient été prévues, anticipées à l'avance.£Ces indices sont à rapprocher de la morphologie parcellaire du fort qui se caractérise par son plan régulier et la présence de petites parcelles de même module visibles au nord sur le plan cadastral de 1819 : une telle régularité pose la question d'un allotissement global visant à aménager un réduit fortifié à proximité de la demeure seigneuriale, probablement construite ou remaniée à cette occasion. Vestiges architecturaux et traces parcellaires concordent ainsi vers l'hypothèse d'un aménagement d'ensemble, pris en charge par le seigneur et la communauté, selon des modalités qui restent à définir.

-

Murs

- granite

- pierre de taille

- moellon

-

État de conservationvestiges

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Alauzier (Louis d'), "La fortune du seigneur de Saint-Sulpice vers 1500", dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. 82, 1961, p. 108.£Alauzier (Louis d'), "Le dénombrement de 1504 en Quercy pour le ban et l'arrière-ban", dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. CV, 1984, p. 218.£Albe (Chanoine Edmond), Histoire de Comiac : monographie, période 1300-1800 (transcription de Jean-Pierre Poisot), Comiac et son histoire, Association Les Amis de Comiac, Hors Série 1, 2002, 17 p.£Aquioupou (Yvette), "Le château de Comiac", dans Comiac et son histoire, Association Les Amis de Comiac, n°12, 2013, p. 8-10.£Cabié (Edmond), Guerres de religion dans le Sud-Ouest de la France, et principalement dans le Quercy, d'après les papiers des seigneurs de Saint-Sulpice, de 1561 à 1590, Paris, H. Champion, 1906, p. 118, 181, 822, 834-835, etc.£Elivic (Florize), Les forts villageois du nord du Lot pendant la guerre de Cent ans : premiers résultats, inventaire, mémoire de Master 1 sous la direction de Jean-Loup Abbé et Florent Hautefeuille, Université de Toulouse-Le Mirail, 2010, p. 64.£Elivic (Florize), Les forts villageois du nord du Lot à la fin du moyen âge : monographies et synthèses, mémoire de Master 2 sous la direction de Jean-Loup Abbé et Florent Hautefeuille, Université de Toulouse-Le Mirail, 2011, p. 49-60.£Gouzou (Joseph), Comiac en Quercy, Association "Les Amis de Comiac", Editions du Ver Luisant, 2006 (première édition Imprimerie A. Chaduc - Belly, 1937), p. 9-52.£Lacoste (Guillaume), Histoire Générale de la Province de Quercy, Cahors, J. Girma, 1883-1886, t. 2, p. 182, t. 3, p. 261, 264, 266, 279, 284.£Pataki, "Hommages rendus aux vicomtes de Turenne (1304-1349)", dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. 111, 1990, p. 35.£Payrot (Pierre), "Le château de Comiac", dans Sousceyrac d'Hier à Aujourd'hui, n°11, 1996, p. 3-5.£Ferdinand Pressouyre, "Le château de Laborie (commune de Laval-de-Cère). La seigneurie et les seigneurs", dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. 106, 1985, p. 188.

- NOTB_S Archives départementales du Lot : plan cadastral de Comiac, 1819 (3P 2565 / 3P 558, 559) ; compoix de Comiac, 1666 (1 G1) ; copie d'un état des paroisses des élections de la généralité de Bordeaux, notice sur Comiac, 1631 (F 84) ; Extraits du Fonds Doat (cote 199, fol. 109), lettre du sénéchal du comté de Rouergue à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, l'informant des dommages, ravages, meurtres et enlèvements faits par les Anglais maîtres de Carlat et de Comiac, dans les terres dudit comté, 1375 (F 129) ; Extraits du Fonds Doat (cote 199, fol. 203), copie de l'acte de l'Assemblée des trois états du Rouergue convoquée par Jean comte d'Armagnac pour la levée d'un subside (28000 francs d'or) pour payer l'évacuation des places occupées par les Anglais, 26 mars 1376 (F 129) ; Commission donnée par le comte d'Armagnac au sénéchal de Rodez de le transporter à Millau, Saint-Afrique et dans les évéchés de Vabres à l'effet de poursuivre le paiement de la somme à laquelle avait été cotisée cette partie du Rouergue pour l'évacuation de Comiac et autres lieux, 1379 (F 115) ; pièces sur la famille d'Hebrard de Saint-Sulpice, seigneurs de Saint-Sulpice, de Saint-Cirq-Lapopie et de Comiac (F 393 et 430).

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_ECASSAN

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI IA46100374

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

-

Plan cadastral, 2011.

-

Archives départementales du Lot, Cahors : 3P 2565

Plan cadastral de Comiac, 1819.

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot

Chercheur en inventaire du patrimoine au Département du Lot entre 2012 et 2018.

Chercheur en inventaire du patrimoine au Département du Lot entre 2012 et 2018.