Le plus ancien témoignage de l'occupation du site nous est fourni par l'église Saint-Martin, dont le premier état encore visible en élévation peut dater de la fin du 12e siècle ou du début du 13e. Nous ne disposons en effet pour Uzech que de très rares mentions dans les archives avant le 15e siècle.

En 1287, le « castrum » de Peyrilles, la « villa » d'Uzech, celle de Lavercantière et autres lieux... font partie de la baronnie de Ratier II de Castelnau, coseigneur de Gourdon, dont les revenus de la justice d'appel sont assignés au roi d'Angleterre (E. Albe, 1912 ; L. dAlauzier, 1967). A la mort de Ratier II, la baronnie est partagée entre ses fils, Ratier III recevant la baronnie ou châtellenie de Castelnau(-Montratier), et Aymeric de Gourdon celle de Peyrilles comprenant Lavercantière et Uzech (E. Albe, 1912 ; J. Lartigaut, 1991, p. 36). Aymeric de Gourdon fait néanmoins hommage au chapitre de la cathédrale de Cahors en 1302, pour tous les lieux qu'il possède entre le Lot et la Dordogne, hommage renouvelé en 1411 par Pons de Gourdon (L. Combarieu, 1900 ; L. dAlauzier, 1967).

L'église de Bourziols, où l'abbaye de bénédictines de Fontgoufier (Dordogne) avait fondé au 12e siècle un prieuré conventuel (J. Juillet, 1977), est donnée au prieuré d'Uzech en 1325 (Clary, 1986).

Les habitants ont eu des coutumes et privilèges que le nouveau seigneur d'Uzech, Jean del Sirech, s'engage à maintenir en 1466, comme l'ont fait avant lui Marquès de Gourdon et ses prédécesseurs (J. Lartigaut, 1978, p. 207), mais nous n'en connaissons ni le contenu ni la date d'octroi. Uzech les partageait sans doute avec les autres communautés de la châtellenie de Peyrilles (J. Lartigaut, 1991, p. 242).

Il semble que l'on ne connaisse à Uzech qu'une seule famille de chevaliers, les d'Agran, présents également à Saint-Germain-du-Bel-Air, et qui disparaissent au cours du 14e siècle (J. Lartigaut, 1991, p. 242).

Uzech est « entièrement détruit et déserté » à la fin de la guerre de Cent ans, et il ne compte encore que quelques habitants en 1446 ; l'hôpital qui est attesté à cette date était assurément de fondation ancienne (J. Lartigaut, 1978, p. 101, 226).

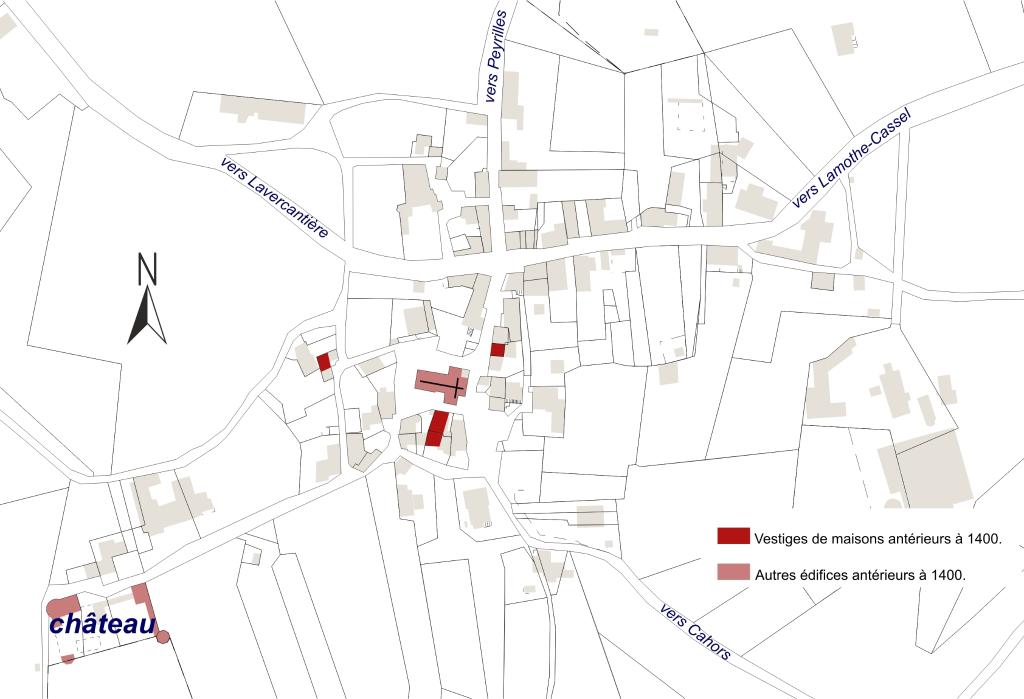

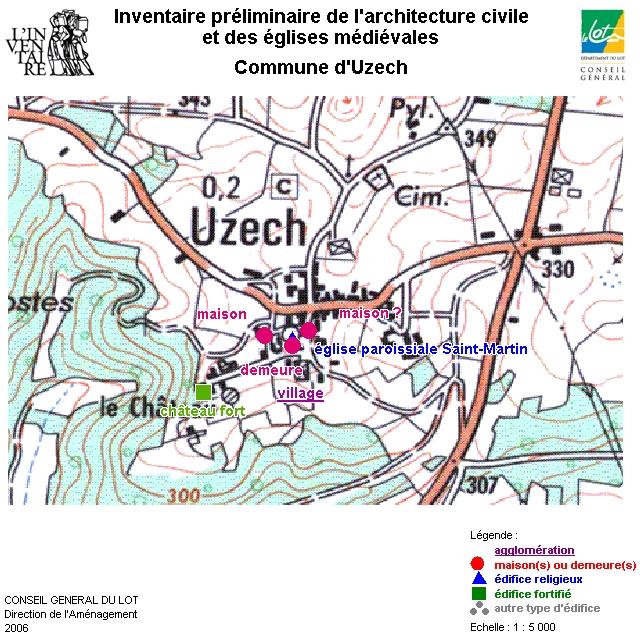

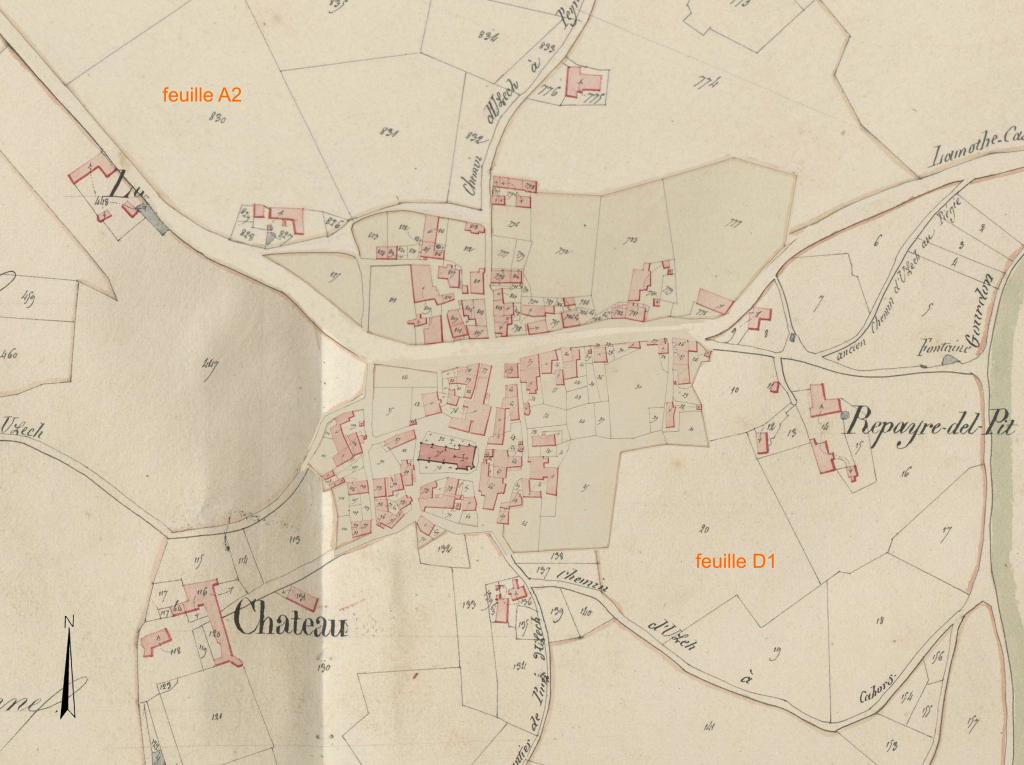

Outre les trois édifices faisant l'objet d'une notice, le village conserve quelques murs ou pans de murs datables du Moyen Age et peut-être antérieurs au 15e siècle : entre les parcelles 347 et 348, un mur en plaquettes de calcaire, comportant une niche et l'embrasure oblique d'un jour ; parcelle 342, des pierres chanfreinées en remploi et un pan de maçonnerie, près de l'angle droit, en moellons assisés ; parcelle 357, une chaîne d'angle, au sud-ouest, en moellons équarris ; parcelle 370, un angle arrondi en moellons équarris... D'autres vestiges peuvent être du 15e siècle ou postérieurs : parcelle 918, une porte haute chanfreinée ; parcelle 936, des pierres chanfreinées en remploi ; parcelle 974, des pierres chanfreinées en remploi et une partie d'un piédroit chanfreiné de porte en place ; parcelle 390, un chanfrein en remploi ; parcelle 377, une porte chanfreinée à accolade ; parcelle 1009, des piédroits chanfreinés, un jour chanfreiné et une tête de mur de pan-de-bois, plus ancienne (reconstruction en 1828) ; parcelle 369, une porte haute chanfreinée... Un "château" datable du 17e siècle s'élève sur la parcelle 405.