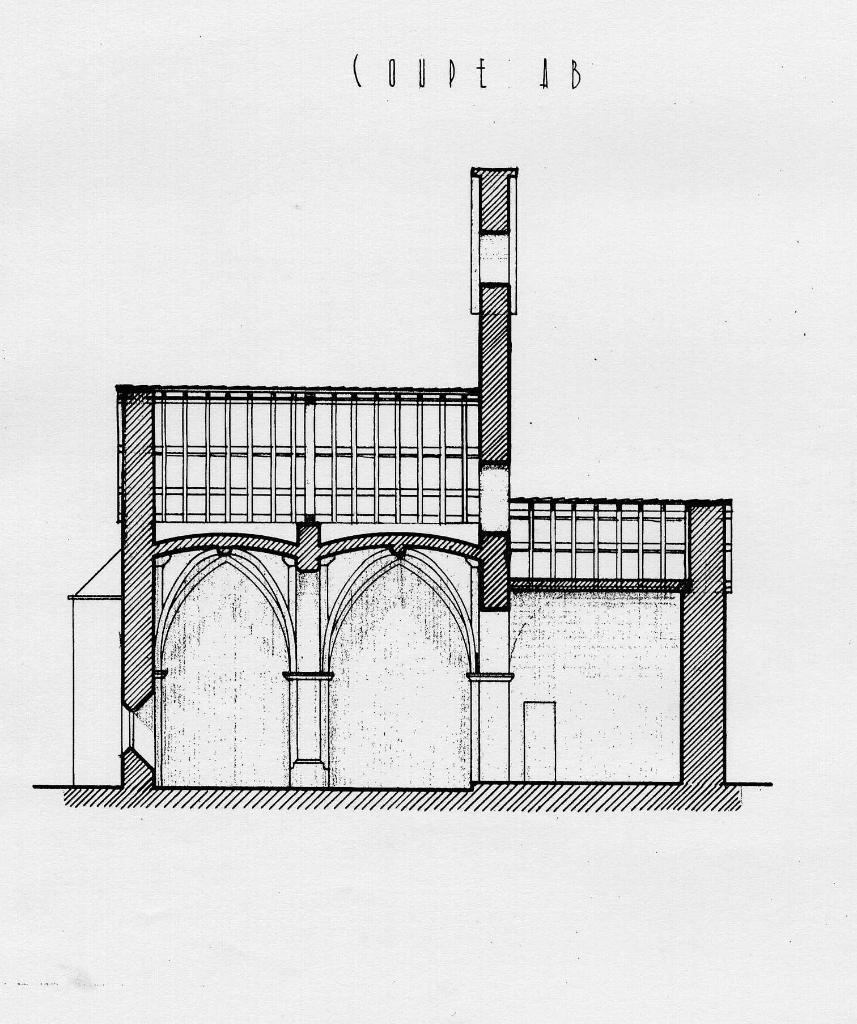

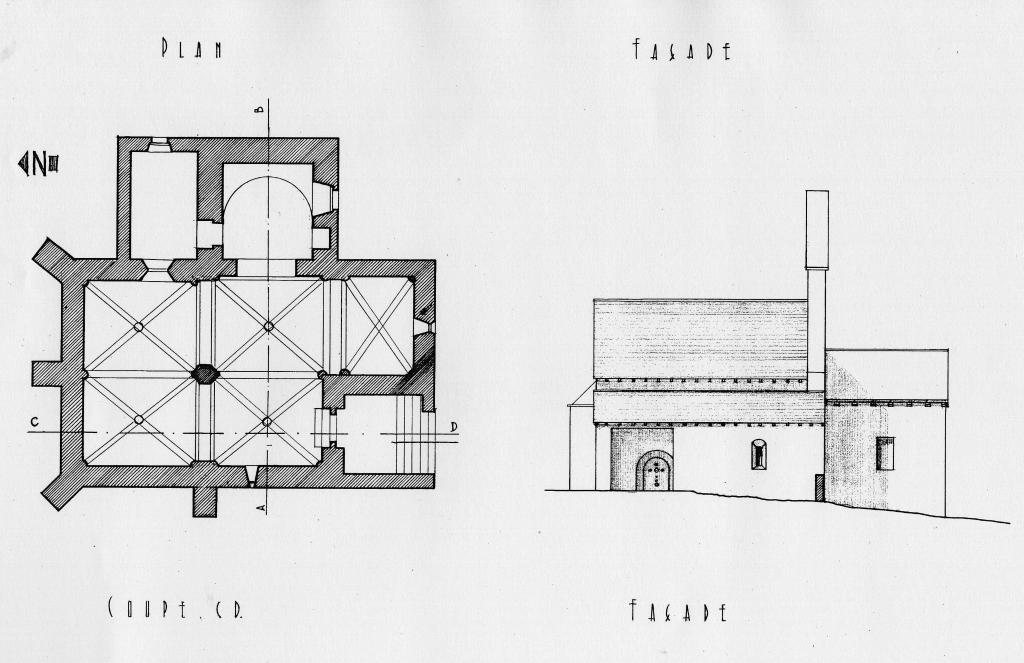

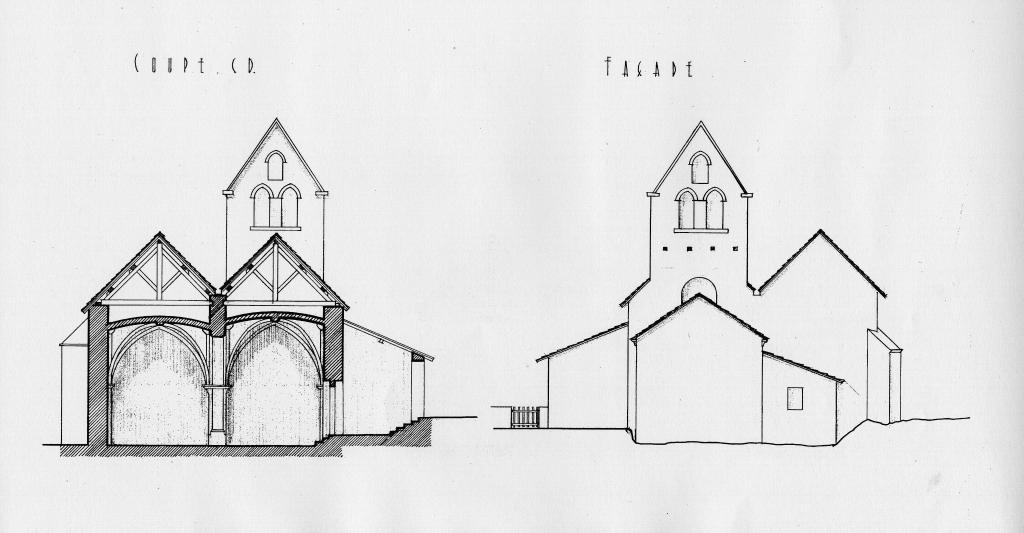

L'église est sous l'invocation de saint Vit (L. Combarieu, 1881), probablement saint Avit. Si le portail en plein cintre à double ressaut permettrait de dater du 12e siècle les parties les plus anciennes de l'église, il est bien difficile de préciser ce qui est conservé de ce premier état : ainsi, le chevet lui-même n'est peut-être pas antérieur au 13e siècle. Il semble que l'édifice ait connu très tôt d'importants désordres, ce dont témoigne le déversement vers le nord de l'arc triomphal.£L'église est sans doute en mauvais état à la fin de la guerre de Cent ans. En 1485, Sébélie de Lagarde charge son mari Jean de Gauléjac, seigneur de Puycalvel, d'édifier une chapelle attenant à l'église, et d'en confier la construction au maçon dit Tranqua sel, de la Mostonie (commune de Frayssinet-le-Gélat), qui devra se conformer au plan contenu par le prix-fait établi par Bertrand Bodet, vicaire de Puycalvel (J. Lartigaut, 2001) : il s'agit probablement de la chapelle à deux travées qui forme bas-côté au nord, où les blasons peints successivement comportent un quartier aux armes des Gauléjac. La chapelle sud est construite à peu près au même moment, d'après le profil des nervures, alors que le voûtement de la nef n'est réalisé que plus tard, vers 1500 peut-être ou dans les premières décennies du 16e siècle.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire des églises médiévales

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Causse et Bouriane

-

Commune

Lamothe-Cassel

-

Lieu-dit

Puycalvel

-

Cadastre

2010 C02 352, 714

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Vit

-

Parties constituantes non étudiéescimetière

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle

- Principale : 13e siècle

- Principale : 4e quart 15e siècle

- Principale : 1er quart 16e siècle , (incertitude)

-

Auteur(s)

- Auteur : maçon attribution par travaux historiques

L'église se compose de deux nefs accolées, dont les toitures à longs pans sont juxtaposées de part et d'autre d'un chéneau longitudinal, d'un chevet de plan barlong et d'une chapelle accolée au sud ; un clocher-mur est élevé entre l'abside et la nef, portant sur l'arc triomphal. Le portail, en plein cintre et à double ressaut, ouvre au sud sous un porche dont la couverture est commune avec la chapelle sud. La pierre de taille est employée pour le chevet et elle apparaît autour du portail ; elle est en remploi dans les élévations ouest et nord ; la chapelle sud est entièrement bâtie en moellon de calcaire. Les couvertures sont modernes.£Le choeur est couvert d'une voûte en berceau plein cintre, peu régulière (elle a peut-être été reconstruite) ; l'arc triomphal, au tracé brisé, retombe sur des impostes seulement chanfreinées. La chapelle nord, qui forme bas-côté, ouvre par deux grandes arcades sur la nef ; les nervures de ses voûtes d'ogives présentent le même profil prismatique que celle de la chapelle sud, et retombent sur des culots polygonaux. En revanche les nervures des croisées de la nef sont à double gorge et leurs culots sont en tronc de cône à tambours : l'absence de liaison avec les arcs de la chapelle nord montre qu'elles ont été construites dans un second temps. Les voûtes d'ogives de la nef et des chapelles sont dépourvues d'arcs formerets.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

- moellon

-

Toitstuile plate, tuile mécanique

-

Plansplan allongé

-

Étages2 vaisseaux

-

Couvrements

- voûte d'ogives

- voûte en berceau plein-cintre

-

Couvertures

- toit à longs pans

- appentis

-

Techniques

- peinture

-

Représentations

- armoiries

- litre funéraire

- ornement végétal

-

Précision représentations

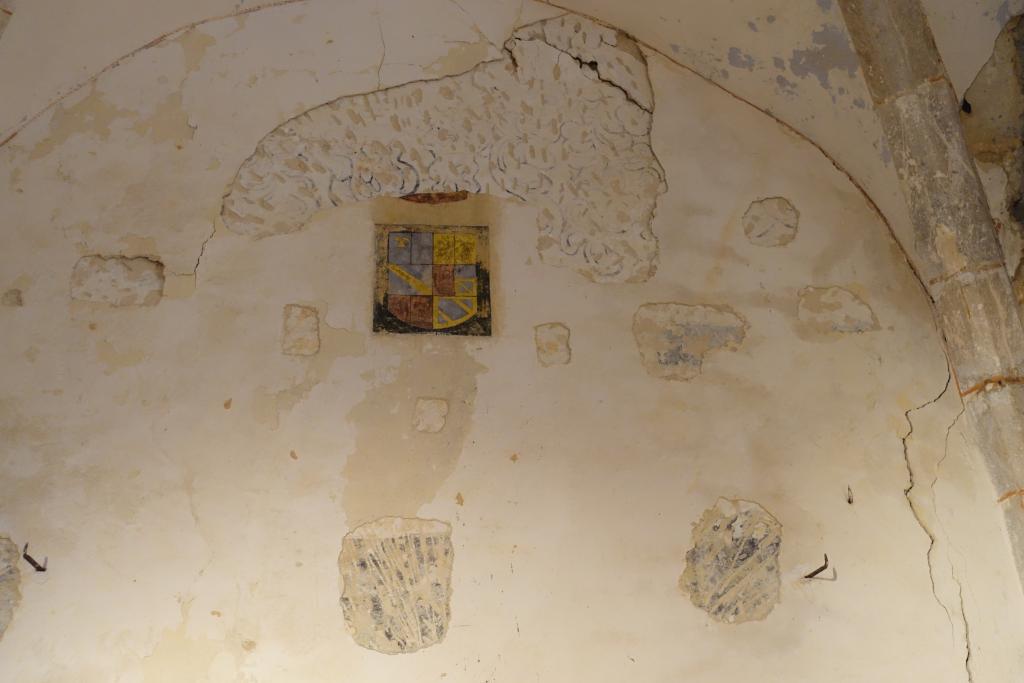

Des blasons appartenant à une litre funéraire apparaissent sous l'enduit de la chapelle nord. Sur le mur est : écartelé, aux 1 et 2 (...), au 3 parti d'argent et de gueules (qui est de Gauléjac), au 4 (...). Sur le mur nord, travée ouest : tiercé en fasce, au 1 (...), au 2 en a (d'azur) à la bande d'or (qui est de Durfort-Boissières), en (...), au 3 en a parti d'argent et de gueules (qui est de Gauléjac), en (...), sur le tout gironné d'argent et de gueules de huit pièces (qui est de Cugnac). La lecture des blasons demande à être complétée. Les armoiries peintes au 19e siècle semblent en partie fausses. Des sondages réalisés dans les enduits par Sylvie Pontlevy ont montré la présence d'un décor peint comprenant sans doute des motifs végétaux.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Combarieu (L.), Dictionnaire des communes du Lot, Cahors, Laytou, 1881, p. 126 (réédité Cahors, Ed. Quercy-Recherche, 1979-1994).£Lartigaut (Jean), Le Quercy après la guerre de Cent ans. Aux origines du Quercy actuel, Cahors, Ed. Quercy-Recherche, 2001, p. 270 (réédition augmentée de Les campagnes du Quercy après la guerre de Cent ans, Toulouse, 1978).£Clary (Abbé), Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors, Cahors, Imp. Tardy, 1986, p. 153-154, 222-223.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1927/06/28

-

Référence MH

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- Société des Etudes du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

-

Fonds graphique du SDAP du Lot

1957

Bibliographie

-

Bru N. (dir.), Séraphin G., Scellès M., Czerniak V., Decottignies S., Amigues G., Blaya N., Les églises du Moyen Âge dans le Lot, Milan, Silvana Editoriale Spa, 2011.

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Eglises médiévales du Lot