La première mention connue de l'église de Pescadoires apparaît avec la donation qui en est faite en 1037 par Calsan de Bélaye, son fils Guillaume et son neveu Grimoald à l'abbaye de Moissac ; une autre charte fait état de l'obit de Hugues, premier constructeur du prieuré de Pescadoires. En 1270, l'abbé Bertrand de Montaigu cède à l'évêque de Cahors le prieuré et l'église qui est dès lors à la collation épiscopale (Clary, 1986). L'église date en grande partie du 12e siècle, les différences d'appareil indiquant probablement des phases successives de construction, celle de la travée de choeur et de la tour qui la surmonte pouvant se situer dans la première moitié du siècle. Le dernier niveau du clocher a sans doute été ajouté à la fin du 12e siècle.£La façade ouest et son portail datent de 1773 (Conan, Maeyaert, 1998). La voûte et le clocher (?) s'écroulent en 1805, mais ce n'est qu'en 1822 que les réparations nécessaires sont faites : l'église est alors couverte de voûtes d'arêtes, les contreforts sont épaissis, et une sacristie est construite sur l'emplacement de l'ancien chevet (Conan, Maeyaert, 1998 ; Clary, 1986). Les deux chapelles latérales sont ajoutées en 1855 (Clary, 1986).

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire des églises médiévales

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Puy-l'Evêque

-

Commune

Pescadoires

-

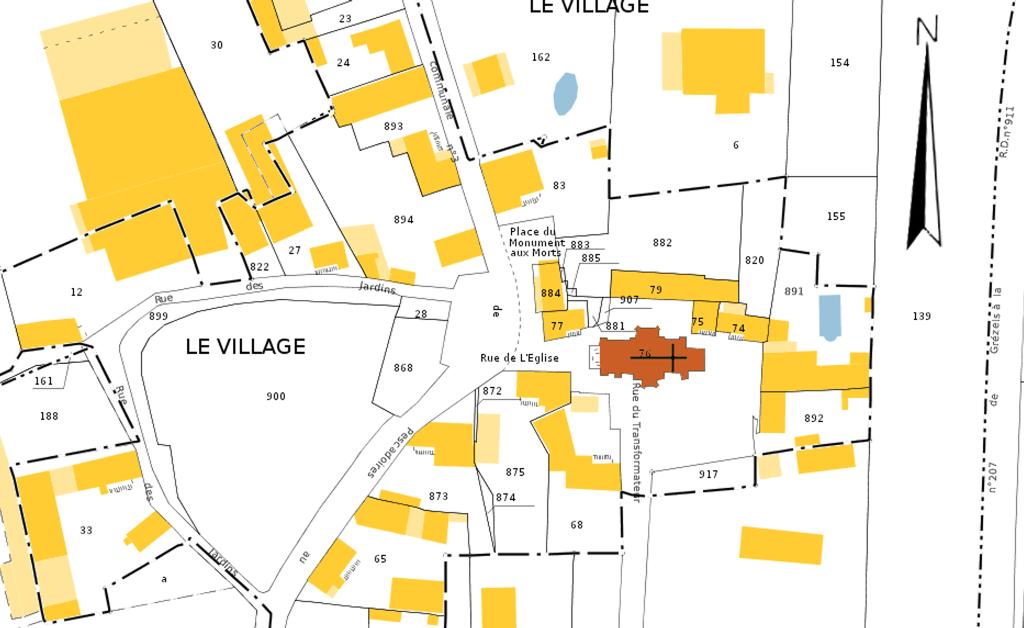

Cadastre

2011

A

76

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Pierre-ès-Liens

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 12e siècle

- Principale : 4e quart 12e siècle

- Principale : 1er quart 19e siècle

- Secondaire : 4e quart 18e siècle

Rien ne subsiste, semble-t-il, des bâtiments conventuels du prieuré moissagais qui ne pourraient être connus que par des fouilles archéologiques.£L'église romane est construite en pierre de taille et moellon soigneusement équarri, avec des différences de mise en oeuvre qui ont malheureusement été gommées en 2005 par le rejointoiement des élévations extérieures. Les chapelles du 19e siècle, en moellon de tout venant, étaient en revanche enduites. La nef, unique, est rythmée par des contreforts peu épais qui déterminent trois travées. Les traces d'arrachement visibles dans l'élévation occidentale montrent qu'elle a été amputée d'au moins une travée à l'ouest : à l'intérieur, les colonnes engagées qui n'existent qu'à cet endroit et l'escalier ménagé dans un surépaississement du mur nord laissent supposer l'existence d'une tour. Dans le comble de la nef subsistent les départs d'une voûte en berceau qui était soutenue par des arcs doubleaux retombant sur les pilastres des élévations latérales, dont les murs sont amincis grâce à des arcs d'applique.£Le chevet se composait d'une travée de choeur, sur laquelle s'élève la tour-clocher, et probablement d'une abside aujourd'hui détruite et dont ne subsistent plus que l'arc triomphal, pris dans la maçonnerie de fermeture, et les arrachements des murs et de la voûte. La travée de choeur était couverte d'une coupole sur pendentifs dont les vestiges sont conservés au-dessus de la voûte d'arêtes actuelle. Un escalier en vis, dont la cage en paroi mince fait saillie sur l'élévation extérieure, permet d'accéder à la tour-clocher, dont le dernier niveau se distingue à la fois par son appareil de pierre de taille, et par la forme et le décor de ses baies. Deux portes couvertes en plein-cintre et à arêtes vives donnaient directement accès à la travée de choeur, l'une au nord, l'autre au sud.£Quatre chapiteaux et trois modillons sculptés ont été placés dans les épaississements des contreforts. Si les modillons peuvent provenir de l'abside et de la partie disparue de la nef, la provenance des chapiteaux est inconnue : partie occidentale de la nef ou bien bâtiments conventuels ?

-

Murs

- calcaire

- tuf

- pierre de taille

- moellon

-

Toitstuile creuse, tuile plate

-

Plansplan en croix latine

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte d'arêtes

- voûte en berceau

- coupole en pendentifs

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit à un pan

- toit en pavillon

- croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

- peinture

-

Représentations

- tête

- homme

- ornement géométrique

- ornement animal

- ornement végétal

- fleur de lys

-

Précision représentations

Les modillons de la corniche de la nef portent des têtes d'homme, des animaux et des ornements géométriques ; des chapiteaux en remploi sont sculptés de figures humaines et de monstres. Les pendentifs de la coupole effondrée conservent les traces d'un décor végétal stylisé comprenant des fleurs de lys.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Clary (Abbé), Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors, Cahors, Imp. Tardy, 1986, p. 213-214.£Conan (Sandrine), Maeyaert (Delphine), Les églises buissonnières dans le Lot. L'église Saint-Pierre-ès-Liens de Pescadoires, dans Quercy Recherche, n° 91, janvier-mars 1998, p. 36-44.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Bru N. (dir.), Séraphin G., Scellès M., Czerniak V., Decottignies S., Amigues G., Blaya N., Les églises du Moyen Âge dans le Lot, Milan, Silvana Editoriale Spa, 2011.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Eglises médiévales du Lot