Les premières mentions du château de Béduer remonteraient au milieu ou à la seconde moitié du 11e siècle, époque à laquelle les Miracles de saint Vivien signalent l'existence d'un certain Raynaldus originaire du "castrum bedorium". Le faux diplôme de Figeac, supposé rédigé à la fin du 11e siècle et non en 755, mentionne également, en même temps que ceux de Peyrusse (Petrucia), d'Altam Rupem et Prix (Parisius), un "castellum de Bedorium" qui ne peut être identifié qu'avec Béduer. Plus certaine est la mention de 1214 faisant état de l'hommage rendu à Simon de Montfort par un certain Dorde ou Déodat de Barasc, de l'entourage de l'évêque de Cahors Guillaume de Cardaillac, soucieux de protéger son château de Béduer peut-être alors fraîchement édifié ou en cours d'édification.£Le lignage des Barasc, supposé détenteur du château depuis ses origines jusqu'au milieu du 16e siècle, apparaît dans la documentation dès le début du 12e siècle, dans la vassalité du comte de Toulouse. Au début du 12e siècle, les Barasc sont par ailleurs "defensores" héréditaires de l'abbaye de Marcilhac (1108). L'accession de l'un de ses membres, Géraud Barasc, au siège épiscopal de Cahors (1237-1250), est susceptible d'avoir offert à ses proches des moyens nécessaires à alimenter d'importantes campagnes de construction dans le château du lignage. Frère de l'évêque, Arnaud Barasc, fondateur de l'hôpital du Poujoulat, pourrait ainsi avoir joué, au lendemain de la croisade des Albigeois, un rôle décisif dans l'édification des plus anciennes parties maçonnées du château, notamment la "turris" et la chapelle, déjà mentionnée en 1268. D'interprétation délicate, un acte de 1308 mentionne une "aula nova" devant le château de Béduer. A moins d'avoir désigné un édifice aujourd'hui disparu ou non identifié, cette "aula" pourrait correspondre à la grande salle du château dite aujourd'hui Salle des Etats. Il faudrait admettre dans ce cas que ses caractères architecturaux seraient particulièrement archaïques.£Après la guerre de Cent ans, le château fait l'objet de travaux de réaménagement peut-être dès le milieu du 15e siècle : les armoiries aujourd'hui remployées sur la hotte de la cheminée de la Salle des Etats, sont effet celles de Déodat VI de Barasc et d'Antonia de Gimel, mariés en 1420, et de Déodat VII et de Claude de Balzac, mariés en 1457. En 1504, François de Barasc, seigneur de Béduer et de Gréalou, tient Béduer avec toutes seigneuries (L. d'Alauzier, 1984). Le dernier Barasc de Béduer, Déodat VIII, meurt en 1552 ; le château est pris et repris à plusieurs reprises de 1562 à 1577, et la veuve de Déodat VIII finit par vendre Béduer, en 1594, à Jean de Narbonnès, dont la veuve épouse en 1604 Louis-François de Lostanges (décédé en 1618) qui devient son légataire universel en 1608 (A. Lefavrais-Raymond, D. Laporte, 1996). Au cours de la première moitié du 17e siècle d'importants travaux mettent l'édifice au goût du jour (portail d'entrée, galeries, fenêtres, plafond peint de la Salle des Etats...). Epargnés par la Révolution (seule la tour maîtresse du château aurait été écrétée d'une vingtaine de mètres), les Lostanges se maintiennent dans les lieux jusqu'en 1874, date à laquelle le château est vendu aux soeurs de la Sainte-Famille, qui le revendent aux Colrat de Montrozier, auquel leur gendre, l'industriel et mécène Maurice Fenaille, le rachète en 1911.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Figeac-1

-

Commune

Béduer

-

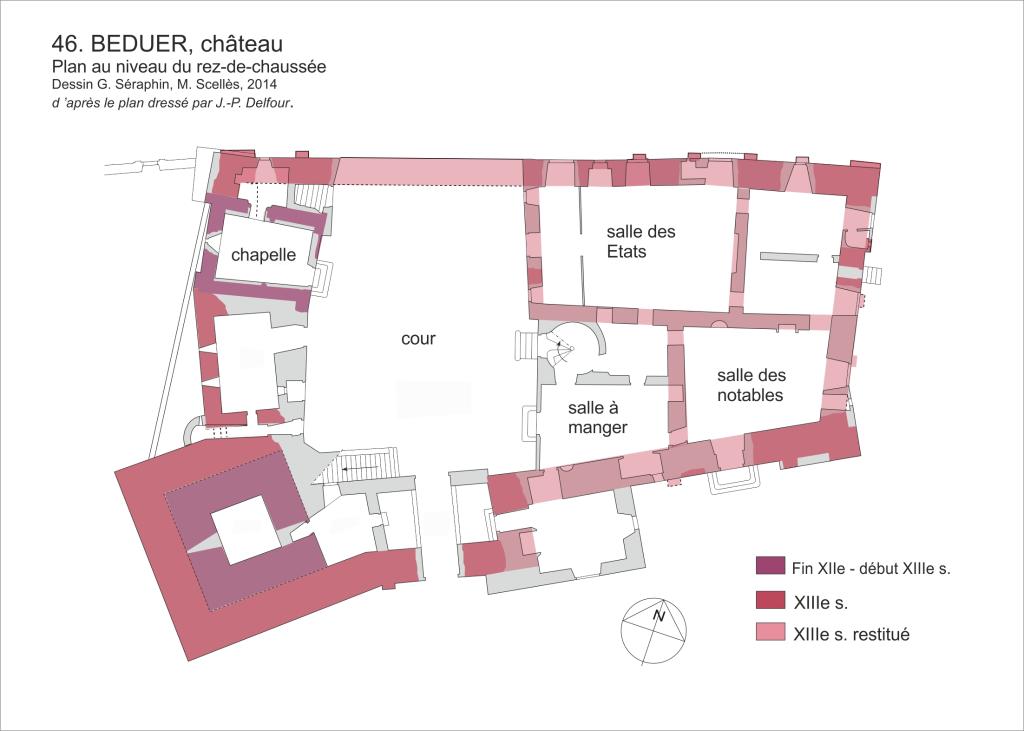

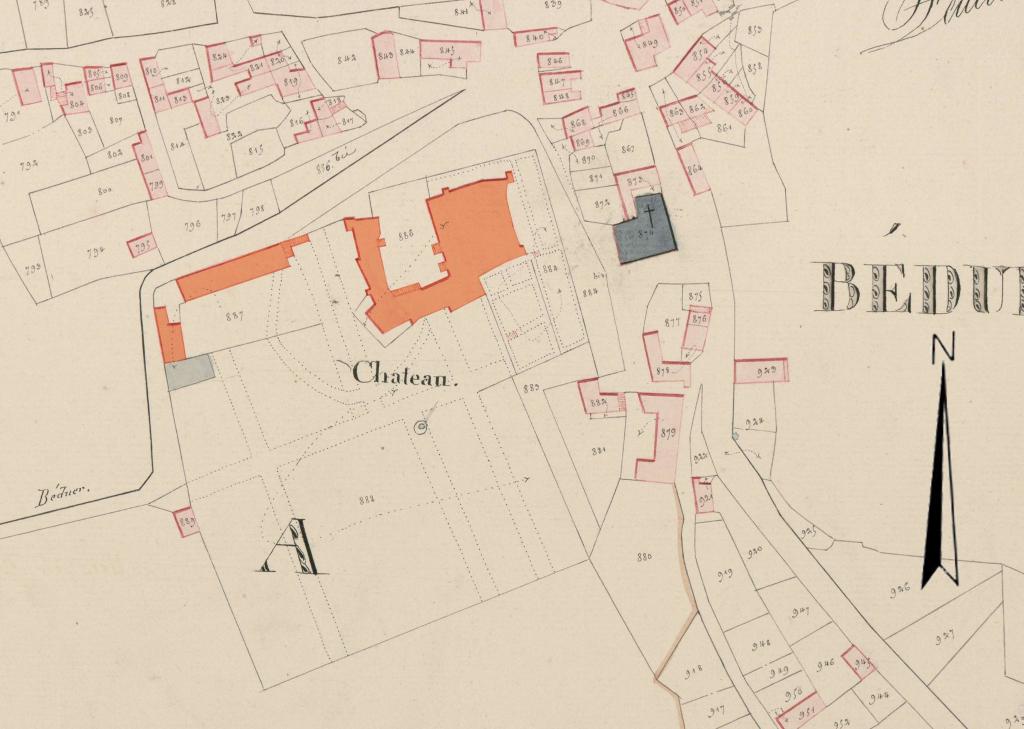

Cadastre

1833 A 884, 886, 887, 888 ;

2014 A 159, 166, 167, 168, 1862, 1863

-

Dénominationschâteau fort

-

Parties constituantes non étudiéeschapelle, cour, communs, jardin d'agrément, terrasse en terre-plein, verger

-

Période(s)

- Principale : 13e siècle

- Principale : milieu 15e siècle , (incertitude)

- Principale : 1ère moitié 17e siècle

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Fenaille MauricepropriétaireFenaille MauriceCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Le château de Béduer occupe une terrasse moyenne, dominant à distance la vallée du Célé, mais dominée elle-même par quelques hauteurs environnantes. Cette situation à mi-versant est conforme à celle de quelques mottes castrales importantes. A ses pieds, le village n'offre plus qu'une image assez vague de l'ancien bourg castral,£Le château proprement dit était inclus encore en 1834 avec son "reduch" ou "bassa-cort" dans la paroisse de Saint-Etienne de Béduer dont l'église, implantée à 400 m au nord-est, n'existe plus. Confrontant le château et englobant son faubourg principal, la paroisse de Saint-Pierre d'Auterive dépendait d'une église dont les vestiges caractérisés par leurs angles arrondis ont été retrouvés 900 m au nord, à proximité des berges du Célé.£L'édifice actuel inscrit ses logis dans un quadrilatère à peu près régulier de près de 1500 m2 (30 x 50 m environ), entouré de jardins résultant de terrassements modernes. D'aspect très disparate, ils portent la marque des nombreux remaniements qu'ils ont subis notamment au 15e siècle et au 17e siècle, époques auxquelles il convient d'attribuer, entre autres, la tour d'escalier en vis, le pavillon sud et le portail à pont-levis dont la présence implique celle d'anciens fossés aujourd'hui comblés.£La qualité particulière et l'épaisseur considérable des maçonneries primitives, épaulées par des contreforts plats, de même que les nombreux vestiges de baies condamnées encore visibles permettent de repérer de proche en proche le tracé de l'édifice médiéval et de constater qu'il correspond à quelques détails près à celui du château actuel. A l'angle sud-ouest du quadrilatère, qui semble avoir rectifié les contours d'une ancienne plate-forme terrassée, l'épaisse tour carrée, la "turris", juchée sur un massif chemisé, en constitue la pièce maîtresse, laissant supposer par son implantation surélevée qu'elle prit place sur une ancienne motte.£Homogène en apparence, mais montrant par endroit des traces de reprises, l'enceinte qui inscrit la plate-forme quadrangulaire du château est épaulée par une nombreuse série de contreforts, plats sur les faces du quadrilatère mais particulièrement volumineux dans les angles nord-ouest et sud-est. La moitié orientale de la plate forme est occupée dans sa presque totalité par la Salle des Etats, supposée correspondre à l'ancienne aula. Ouvrant sur la cour par une ample porte (ou arcade ?) en arc brisé, elle s'inscrit dans un bâtiment rectangulaire de 13 x 25 m environ peut-être recoupé dès l'origine par le refends portant actuellement l'importante cheminée monumentale restaurée au 19e siècle. Sur la face nord y apparaissent les traces d'un arc de couvrement lié autrefois à un ouvrage en surplomb côtoyant des latrines. Sur la face est, une porte basse ouvrant sur les pentes lui offrait une sortie discrète. En arc faiblement brisé, son couvrement intérieur était constitué d'arcs successifs en gradins. Aucun indice certain ne permet cependant d'identifier cet édifice avec l'"aula nova" mentionnée en 1308. Attenant à ce bâtiment et solidaire, un second bâtiment d'emprise plus réduite, conserve en parties hautes un ample arc diaphragme intérieur, lié peut être à une ancienne charpente apparente, ainsi qu'un ensemble de baies, associant une porte en arc brisé et une fenêtre multiple dans une disposition caractéristique évoquant la desserte d'un balcon.£L'angle nord-ouest de l'enceinte montre les vestiges d'un bâtiment de deux niveaux, habituellement considéré comme l'ancienne chapelle castrale et nettement antérieur aux courtines médiévales qui sont venues s'y appuyer au sud. La présence d'une porte moulurée en plein cintre, ouvrant sur sa face nord et les vestiges d'une colonne engagée reposant sur une base d'allure romane expliquent l'identification de son étage avec la chapelle castrale mentionnée dans le testament de Sébélie de Panat en 1268. La reconstruction dont cet édifice a fait l'objet au 17e siècle ne permet plus aujourd'hui d'en restituer l'emprise originelle. Son élévation occidentale partiellement conservée, est encadrée par deux contreforts. A moins que l'édifice initial ait comporté plusieurs travées dont une seule subsisterait aujourd'hui, son emprise (7 x 9 m environ) évoque le calibre d'une tour. La porte de la face nord était précédée d'un perron d'accès porté par un couloir voûté en berceau. Ce couloir, initialement ouvert sur l'extérieur, a été plus tardivement englobé dans l'enceinte, à l'arrière de la courtine. Le profil mouluré de la porte à deux archivoltes, souligné par un boudin, conduit à en situer la réalisation entre la fin du 12e et le milieu du 13e siècle.£A l'opposé de la chapelle, occupant l'angle sud-ouest, la "turris" est une imposante construction de 9,25 m de côté, juchée sur un épais massif parementé dominant le sol de la cour de 5,50 m environ. Ce socle de près de 15 m de côté chemise les bases de la tour sur trois faces et la moitié de la quatrième, une partie de l'élévation est, côté cour, restant libre jusqu'au sol. Plus tardif que la "turris" ses parements externes sont contemporains des courtines du château et en continuent les assises. Faute de données archéologiques décisives, plusieurs hypothèses peuvent être émises à propos de ce socle parementé, l'une n'excluant pas l'autre. La première consiste à l'interpréter comme les vestiges d'une ancienne motte, antérieure ou contemporaine de la "turris", dont les talus primitifs auraient été retaillés et rempardés après coup, afin d'en réduire l'emprise et de l'intégrer dans le tracé des nouvelles courtines. Un tel procédé, qui s'apparenterait aux dispositions observées à Orgueil et à Biron suppose que les maçonneries emmottées de la "turris" plongent jusqu'au sol naturel. Une seconde hypothèse (la plus vraisemblable ?) consiste à interpréter le socle de la "turris" comme un dispositif de renforcement plus tardif, analogue à une fausse braie, venue en chemiser les parements inférieurs lors de la campagne d'édification des courtines du château. Ici, le procédé évoquerait celui décrit à propos de la Tour-César de Provins.£La "turris", de plan strictement carré (9,23 x 9,25 m), comporte aujourd'hui quatre niveaux qui correspondent à peu de chose près aux divisions d'origine. Bien qu'elle ait été privée d'un niveau supplémentaire au moins, comme le laisse supposer la présence de l'escalier qui permettait de l'atteindre, ses élévations dominent encore de 23,5 m le sol de la cour et de 18 m environ le sommet de la terrasse chemisée. Les faces en sont ceinturées par des bandeaux carrés de calcaire blanc correspondant approximativement aux niveaux de retraite du parement intérieur, marquage possible des différentes campagnes de la construction. Une ample fenêtre ternée dont les colonnes sont conservées ouvre son dernier niveau sur la face nord, côté vallée, où se trouvent également deux fentes de tir, orientées semble-t-il vers la porte d'entrée de la basse-cour.£La partie basse, initialement couverte par un plancher, est aujourd'hui affectée à l'usage de citerne et a reçu une voûte en berceau à l'époque moderne. Presque totalement incluse dans le massif chemisé, elle semble avoir été initialement éclairée par une fente de jour dont les vestiges servent aujourd'hui de regard à la citerne sur la face ouest. Son accès originel n'est plus lisible. Le premier étage (4,66 x 4,70 m), sur plancher, correspondait au niveau d'accès. Son niveau de sol actuel, porté par la voûte de la citerne, est plus bas de 0,90 m environ que le niveau d'origine marqué par des retraites de parement. La porte donnant accès à ce niveau dominait de près de 5,50 m le sol de la cour et ouvrait sur la face est partiellement laissée libre par l'interruption du chemisage. Elle comporte deux encadrements successifs en arc brisé, enfermant le départ de l'escalier intramural montant aux étages. La salle de ce premier étage, voûtée en berceau, était dotée d'une armoire murale, d'un retrait coudé (très remanié), correspondant sans doute à des latrines, et d'une archère ménagée face nord, dans une ample niche en arc brisé. Une haute fente de jour, placée sous l'arc de la voûte, en constitue avec l'archère le seul éclairage. La naissance de la voûte, en berceau plein cintre, est marquée ici par de simples retraites correspondant à l'un des bandeaux marquant les élévations extérieures.£L'escalier intramural, inclus en deux volées dans les élévations est et nord, est relayé à partir du second étage par une vis, dispositif mixte rappelant ceux des églises périgourdines de Saint-Cyprien et de Tayac. La seconde volée, face nord était dotée de trois embrasures pouvant avoir fait office d'archère. A l'issue de cette seconde volée, précédant la vis, une porte droite condamnée ouvrait sur un second étage, aujourd'hui inaccessible du fait de sa reconversion en silo à grains ou en citerne annexe. Cet usage a nécessité d'en masquer les élévations intérieures qui ne sont donc plus observables et d'en condamner la porte d'accès. L'examen des élévations extérieures permet de situer sur la face sud une haute fente de jour chanfreinée, couverte d'un linteau cintré et, sur la face nord, une porte haute en arc faiblement brisé autour de laquelle des trous d'encastrement permettent de restituer une guérite de charpente. Sur la même face que la porte haute, une fente chanfreinée à hauteur d'appui, pourrait correspondre à une archère à niche semblable à celle de l'étage inférieur.£Le troisième étage, aujourd'hui le dernier, se présente sous l'aspect d'une chambre assez large (5,58 x 5,53m), sur plancher, largement ouverte sur l'extérieur par une porte et une ample fenêtre triple. La porte, dont l'encadrement extérieur est en arc brisé, présente un couvrement intérieur en tas de charge, très semblable à ceux que l'on observe aux tours de Cardaillac et de Castelnau-Bretenoux. Elle est percée à 1,10 m du plancher. En vis-à-vis, face nord, la fenêtre à mur d'appui sans allège, s'inscrit dans une embrasure en arc surbaissé. Ses trois arcs en plein cintre reposent sur des tailloirs et des cordons d'imposte aux profils variés combinant des tores et des cavets, sous une archivolte en arc faiblement brisé. Les chapiteaux à feuilles lisses et à boules, de même que les bases également cantonnées de boules conduisent à en situer l'exécution, de même que pour la chapelle, entre la fin du 12e et le milieu du 13e siècle.£Entre la chapelle castrale et la "turris" s'intercale un bâtiment rectangulaire, adossé à la cour, dont l'essentiel des dispositions médiévales est encore lisible en dépit des importants remaniements qu'il a subis à l'époque moderne. Ses parties basses sont occupées aujourd'hui par une citerne ancienne, abandonnée semble-t-il dès le 17e siècle. Son appartenance à l'édifice médiéval n'est pas à exclure. Avant d'être recoupée par une voûte en berceau du 17e siècle, la salle primitive, de 4 x 7,10 m, était couverte elle-même par un berceau brisé reposant sur deux cordons d'imposte carrés. Solidaire de la courtine reliant la "turris" à la chapelle, son élévation occidentale est aérée par deux embrasures minces. Implantée à mi hauteur côté "turris", accréditant ainsi l'hypothèse de la citerne, une porte étroite ouvrait sur cette salle voûtée depuis un couloir. Ce couloir séparait la salle de la chemise de la "turris". Il ouvrait originellement par une poterne, masquée aujourd'hui par une tourelle moderne, dont l'arrière voussure en trois arcs décalés rappelle très précisément celle de la poterne orientale percée à la base de la grande salle. Ce rapprochement permet de restituer un encadrement en arc brisé.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

- moellon

-

Toitstuile plate, tuile creuse

-

Étages3 étages carrés, étage de comble

-

Couvrements

- voûte en berceau brisé

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit en pavillon

- croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour en maçonnerie

-

Jardinsgroupe d'arbres, carré de jardin

-

Techniques

- sculpture

- peinture

-

Représentations

- armoiries

-

Précision représentations

Sur la cheminée de la Salle des Etats, armoiries de Déodat VI et d'Antonia de Gimel : parti au 1 coupé en a (d'azur) au lion léopardé (d'argent), en b (d'or) à la vache de (gueules), qui est de Barasc, au 2 burelé (d'argent) et (d'azur) de onze pièces (au lieu de dix), à la bande de (gueules) brochante, qui est de Gimel ; armoiries de Déodat VII et de Claude de Balzac : parti au 1 coupé en a (d'azur) au lion léopardé (d'argent), en b (d'or) à la vache passante de (gueules), au 2 (d'azur) à trois flanchis posés deux et un (d'argent), au chef (d'or) à trois flanchis (d'azur), qui est de Balzac.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Champeval (J.-B.) Franchises de Béduer, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. XV, 1890, p. 160-168, 216-228.£Annuaire des châteaux et des départements..., 1898-1899, Paris, La Fare, p. 1108.£Cadiergues (E.), La seigneurie de Puy-Launès, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. LXVII, 1946, p. 56-57.£Alauzier (Louis d'), Généalogie des Barasc, dans La France généalogique, 28-29, juillet 1963, p. 104-116.£Alauzier (Louis d'), Le dénombrement de 1504 en Quercy pour le ban et l'arrière-ban, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. CV, 1984, p. 223.£Lartigaut (Jean), Les paroisses de la châtellenie de Béduer, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. CX (1989), p. 247-252.£Laporte (D.) & Lefavrais-Raymond (A.), Histoire de Béduer en Quercy, R. Brown, Château de Béduer, 1996, 128 p.£Didon (Catherine), Châteaux, manoirs et logis. Le Lot, Chauray, Ed. Patrimoine medias, 1996, p. 202-203.£Bru (Nicolas), L'occupation du sol au Moyen Age dans le canton ouest de Figeac, mémoire de maîtrise d'Histoire sous la direction de Mme Sylvie Faravel et de M. Gérard Pradalié, Université de Toulouse-Le Mirail, 1998, vol. 1, p. 75- 78, 86-88.£Rousset (Valérie), Le château (Béduer), Conseil général du Lot, notice numérique, 2005.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 1973/07/25

-

Précisions sur la protection

Façades et toitures de l'ancien donjon ; porche d' entrée à bossage (cad. A 168) : inscription par arrêté du 25 juillet 1973

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot