Le castrum de Puy-l'Evêque ("castel del Pug") est mentionné pour la première fois en 1227, époque à laquelle il est acquis en même temps que celui de Luzech par l'évêque de Cahors. Antérieurement à cette date, le silence de la documentation a conduit à supposer qu'il n'était que le castrum secondaire d'un lignage connu pour d'autres possessions. L'appartenance de l'ensemble des paroisses de la châtellenie de Puy-l'Evêque à l'archiprêtré de Pestilhac désignerait a priori les seigneurs de Pestilhac, dont une partie des possessions furent effectivement confisquées au profit de l'évêque, comme les vraisemblables possesseurs du Puy avant 1227. Une autre hypothèse conduit à se tourner vers le patrimoine d'un autre lignage baronnial, celui des Luzech, eux-mêmes successeurs pour une part importante de l'archidiacre Ingelbert dont les possessions s'étendaient vers 935 jusqu'à Courbenac et, aux environs, jusqu'à un certain lieu dit Podium Retundum. Le lignage éponyme des Del Pech, mentionné dès le 11e siècle, était déjà représenté dans le castrum par trois branches distinctes à la fin du 13e siècle, et il y tenait une place privilégiée, derrière l'évêque mais au-dessus des autres "milites castri", dont l'effectif dépassait la vingtaine, se répartissant entre sept lignages distincts. La seule mention directe de la demeure de l'évêque semble bien être celle de la "chambre" où Sicard de Montaigut reçoit l'acapte due par les consuls en 1297 (J. Lartigaut, 1991, p. 53). Le bâtiment voisin, qui était peut-être l'"aula" de l'évêque est devenu, sans doute au 18e siècle, la chapelle des capucins (J. Lartigaut, 1991) avant de devenir hôtel de ville.£L'architecture de la tour permet d'en situer la construction dans les dernières décennies du 13e siècle.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Puy-l'Evêque

-

Commune

Puy-l'Évêque

-

Adresse

place de la Truffière

-

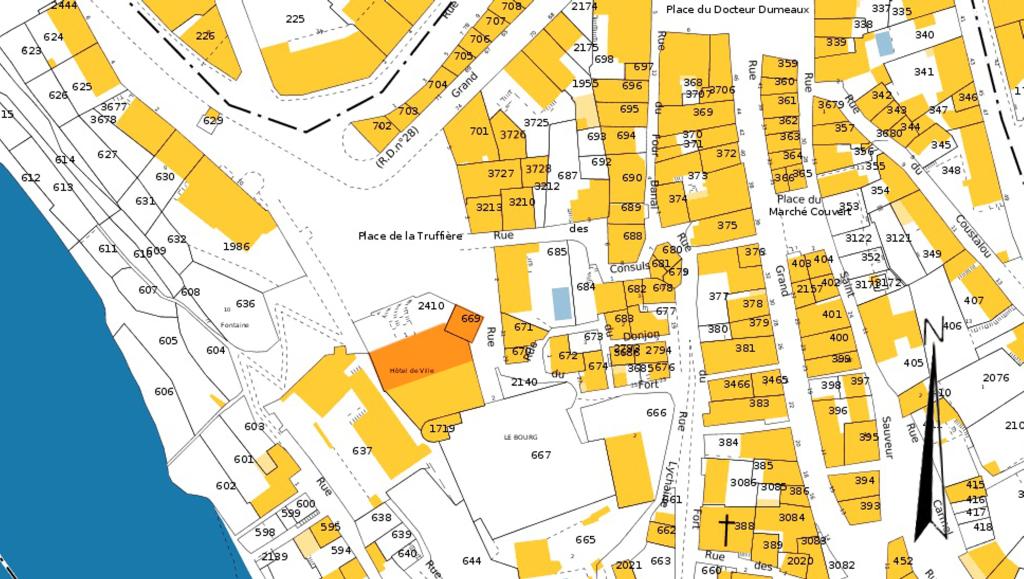

Cadastre

1837 B3 1331, 1332 ;

2014 B 669, 2410

-

Dénominationschâteau fort

-

Destinationshôtel de ville

-

Parties constituantes non étudiéestour

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 13e siècle

La tour est aujourd'hui intégrée à l'hôtel de ville dont les murs, épais de plus de 1,70 m et percés de curieuses baies en plein cintre à doubles ébrasements, pourraient appartenir en partie à un ancien édifice médiéval. L'hypothèse qui consisterait à y reconnaître les vestiges d'une "aula", accolée à la tour, n'est pas à écarter dans la mesure où le logis de l'Ychairie, établi à proximité, ne figurait pas parmi les possessions de l'évêque.£La tour a servi de prison jusqu'au 18e siècle au moins, ainsi qu'en témoignent les portes à guichets, encore entreposées dans ses étages. La présence de quatre larges contreforts enveloppant les angles apparente a priori cette tour à celle de Luzech dont elle est supposée être contemporaine. Là s'arrêtent toutefois les points communs entre les deux édifices. De moindres dimensions au sol, bien que sensiblement plus haute, la tour de Puy-l'Evêque est en effet dotée d'une organisation différente. Pour un espace utile réduit (à peine 10 m2), la tour disposait de quatre niveaux portant son élévation à 23 m ou plus. La salle-basse, voûtée tardivement, semble avoir été initialement couverte par un simple plancher, comme le suggère le bandeau de section carrée dont la trace subsiste à 5,25 m de hauteur et dont l'implantation proche du niveau de sol de l'étage supérieur ne permet pas de restituer un couvrement voûté. La porte d'accès actuelle est moderne : la salle basse était donc accessible originellement par une trappe aménagée dans le plancher. Une fente de jour, étroite et à couvrement plat, en constituait l'unique percement. A l'intérieur, l'arc de tête surbaissé de cette baie, composé de deux pierres, pourrait appartenir à l'état d'origine bien qu'il ne soit pas cohérent avec le couvrement plat visible à l'extérieur.£Le premier étage correspond au niveau d'accès d'origine. La porte primitive, établie au revers d'un contrefort, à 6,50 m de hauteur ouvre sur l'extérieur, sur la face opposée (élévation nord-est) à l'ancienne aula. Elle est couverte extérieurement en arc brisé émoussé. Deux vantaux successifs y enfermaient l'accès latéral à un escalier droit intramural permettant d'atteindre l'étage supérieur. La salle, voûtée en berceau plein-cintre (hauteur : 6,50 m) ne disposait, comme la salle basse, que d'une étroite fente de jour à couvrement plat. Accessible par l'escalier intramural, le second étage, également très haut (6 m), était éclairé par une ample fente de jour à embrasure cintrée, soigneusement encadrée à l'extérieur par un large chanfrein dessinant un arc segmentaire délardé dans le linteau. A mi-hauteur, des latrines étaient établies sur un repos de l'escalier intérieur de charpente qui prenait ici le relais de l'escalier de pierre. Cette rupture des circulations verticales est semblable à celle que l'on observe dans d'autres tours-beffrois du second tiers du 13e siècle (Castelnau-Bretenoux, Cardaillac...). Le troisième étage, dont le plancher a disparu (les encastrements de deux poutres maîtresses subsistent), est marqué par une importante retraite du parement intérieur, qui pourrait correspondre au raccord de l'ultime campagne de construction. Cette salle haute semble aujourd'hui tronquée par le hourdis récent qui porte la plate-forme sommitale, indice possible que l'édifice, prévu plus haut, a pu rester inachevé ou qu'il fut écrêté. Les quelques marches en pierre qui donnent accès à la terrasse actuelle et qui évoquent le départ d'un escalier intramural pourraient dans ce cas, soit avoir été prévues pour desservir une terrasse sommitale située plus haut, soit pour desservir un niveau supplémentaire.£Sans doute affectée au guet, la salle du troisième étage était dotée d'une cheminée encastrée, actuellement condamnée, d'une armoire murale à feuillure (murée) et d'une ample embrasure à coussiège, ouvrant sur une modeste fenêtre à encadrement chanfreiné. Le style de ces aménagements qui rendaient la pièce habitable évoque au plus tôt le dernier tiers du 13e siècle.£A supposer que la dernière campagne de construction, correspondant à la réalisation du dernier niveau, s'inscrive dans la continuité des précédentes, comme le suggère l'homogénéité des parements extérieurs, il conviendrait de rajeunir sensiblement la datation de cette tour qui n'est peut-être pas antérieure au milieu du 13e siècle. Le parapet qui termine la plate-forme sommitale est moderne. Sous le bandeau qui souligne la balustrade sont conservés deux motifs sculptés, apparemment en remploi.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

- moellon

-

Étages3 étages carrés

-

Couvrements

- voûte en berceau brisé

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant en maçonnerie

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- tête humaine

-

Précision représentations

L'un des deux éléments sculptés en remploi pourrait être un ancien modillon, orné d'une tête humaine. L'autre, qui a pu orner le claveau d'une baie cintrée en double cavet, représente une tête animale (un renard ?).

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Châtelain (André), Donjons romans des pays d'Ouest, Paris, Picard, 1973, p. 226.£Alauzier (Louis d'), Acquisition de Puy-l'Evêque et Luzech par l'évêque de Cahors, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. XCIX, 1978, p. 178.£Séraphin (Gilles), Cahors et la vallée du Lot, Cahors, Ed. Etudes et communication, 1990 (Coll. Guides Tourisme et patrimoine), p. 100-101.£Lartigaut (Jean), Puy-L'Evêque au Moyen Age. Le castrum et la châtellenie (XIIIe-XVe s.), Bayac, Ed. du Roc de Bourzac, 1991, p. 22-23, 53.£Didon (Catherine), Châteaux, manoirs et logis. Le Lot, Chauray, Ed. Patrimoine medias, 1996, p. 235.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot