Connue au Moyen Age sous le nom de Marnac, la tour doit son nom actuel à une famille originaire de Capdenac, les La Casa, venue s'établir au 15e siècle (J. Lartigaut, 1986) dans la borie de Marnac sous l'autorité des Lézergues qui la possédaient. Les Lézergues, seigneurs de Cuzorn, d'Orgueil et de Laroque près de Cassagnes, étaient eux-mêmes héritiers des Orgueil et peut-être des Pestilhac. Le cadastre de 1667 mentionne la tour de Marnac accompagnée d'une maison, possédées par noble Gabriel de Reilhac, seigneur de Lolmie (A.D. Lot).£La parenté de conception relevée entre les archères à étrier des superstructures et les fentes d'éclairage des étages bas ainsi que l'homogénéité des maçonneries conduisent à situer l'édification de la tour vers la fin du 13e siècle ou dans la première moitié du 14e siècle, en dépit de l'archaïsme des maçonneries, du dessin de la porte basse et celui de l'une des fentes d'éclairage.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire de l'architecture civile médiévale

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Puy-l'Evêque

-

Commune

Saint-Martin-le-Redon

-

Lieu-dit

Cazes-Marnhac

-

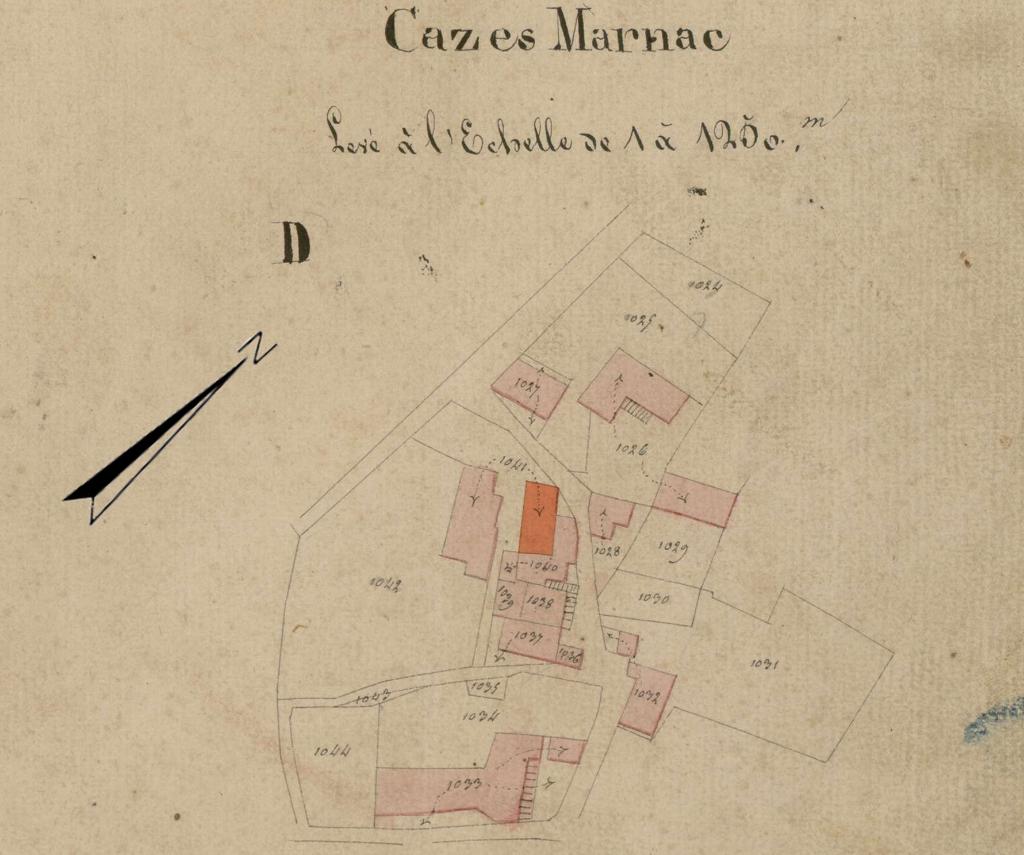

Cadastre

1837

F2

1041

;

2014

A02

1858

-

Précisions

anciennement commune de Duravel

-

Dénominationsdemeure

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 13e siècle , (incertitude)

- Principale : 14e siècle , (incertitude)

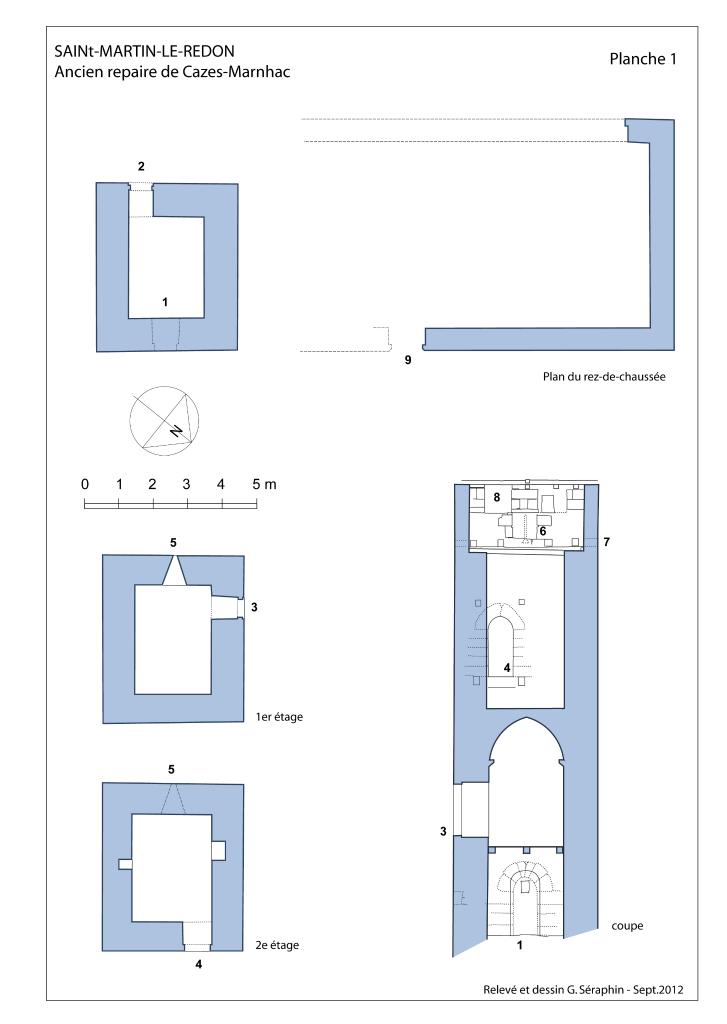

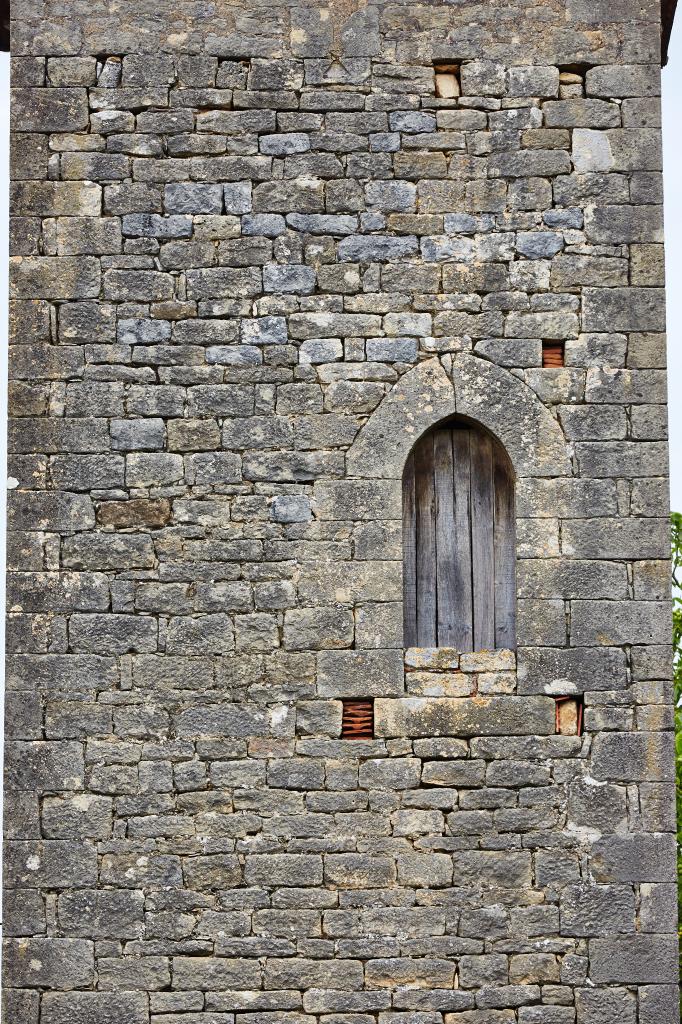

La tour de Cazes-Marnhac est parvenue jusqu'à nos jours pratiquement intacte et constitue de ce fait l'une des tours féodales les mieux conservées dans l'ensemble Périgord-Quercy. Elle ne mesure que 4,11 m x 4,90 m de côté, ce qui en fait l'une des plus petites tours médiévales du Quercy. Haute de 13 m, elle se compose de quatre niveaux, compris le chemin de ronde conservé ici dans son intégralité. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont solidairement couverts par une voûte en berceau brisé malgré la relative minceur des murs qui n'atteignent pas 1 mètre. Le plancher qui les sépare était porté par une série de corbeaux grossièrement équarris. La porte ouvrant au rez-de-chaussée, actuellement murée est caractérisée par l'archaïsme de son arcature externe, en arc brisé émoussé, et de son arrière voussure en plein cintre réalisée en moellons éclatés. Le premier étage était doté d'une fente d'éclairage au linteau échancré en arc segmentaire, sans chanfrein. L'embrasure, directe et à appui et couvrement droits, ouvre à une hauteur (1,10 m) autorisant une utilisation comme fente de tir. La voûte en berceau brisé repose sur des bandeaux d'imposte biseautés. Le second étage, au-dessus de la voûte, était lui-même doté au sud d'une porte à arc brisé et arrière-voussure en arc segmentaire soigneusement réalisée contrairement à celle de la porte basse. Cette porte haute ouvrait à plus de huit mètres de haut, au-dessus du sol extérieur. Deux trous d'encastrement traversants encadrant le seuil et deux autres situés au-dessus de la voussure désignent l'emplacement d'un balcon de charpente couvert ou d'une guette. Une trappe aménagée le long de la paroi assurait la communication avec les étages inférieurs. Une fente d'éclairage rectangulaire, actuellement murée ouvrait au centre de la face nord comme à l'étage inférieur. Un plancher, établi sur une forte retraite des murs, porte le dernier étage sous charpente, affecté à la défense. Les parapets, hauts d'à peine 1,80 m, étaient dotés de créneaux et d'archères que l'on a murés à l'occasion de la transformation de la tour en colombier. Les archères, par la conception de leurs embrasures reproduisent les dispositions des fentes d'éclairage des étages inférieurs dont elles se distinguent par la minceur de la fente et la présence d'un étrier triangulaire caractéristique. Elles offrent la particularité d'être percées, non pas dans les merlons, mais dans l'allège du créneau central de chaque face. Une série continue de trous d'encastrement, à la base de ce dernier niveau, indique qu'un hourd avait été prévu sans qu'il soit certain qu'il ait été un jour réalisé. La charpente actuelle est caractérisée par ses chevrons débordant décorés d'entailles semblables à celles que l'on rencontre sur les solives des façades médiévales en pans de bois. Il se peut toutefois qu'elle ne soit pas antérieure au 19e siècle. Les bâtiments d'exploitation actuellement appuyés sur la tour conservent des vestiges tangibles d'un bâtiment d'allure médiévale qui était accolé à la tour sur sa face est. Il s'agit vraisemblablement de la "maison" seigneuriale attestée encore au 17e siècle. Une porte couverte d'un arc brisé ouvrait au sud, sur la même face que les deux portes de la tour : seul en subsiste aujourd'hui un piédroit chanfreiné, le claveau long formant sommier que l'on voyait encore en 1975 ayant disparu. Ce logis était bâti, comme la tour, en maçonneries de moellons assisés.

-

Murs

- calcaire

- moellon

-

Toitstuile plate

-

Étages2 étages carrés, étage de comble

-

Couvrements

- voûte en berceau brisé

-

Couvertures

- toit en pavillon

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Lartigaut (Jean), Journée foraine du 7 septembre, de Saint-Avit à Orgueil, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. CVII, 1986, p. 236.£Séraphin (Gilles), Cahors et la vallée du Lot, Cahors, Ed. Etudes et communication, 1990 (Coll. Guides Tourisme et patrimoine), p. 105, 106.

- NOTB_S A.D. Lot : A. C. de Saint-Martin-le-Redon, Cazes-Marnac, G. 1.

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL 1

- TAILLP tour : porte sans chanfrein du rez-de-chaussée et porte haute à deux longs claveaux

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablestour

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Séraphin (Gilles), Donjons & châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-Garonne, Editions midi-pyrénéennes, 2014.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Châteaux et manoirs du Lot