La "domus" templière de Trébaïx est une création tardive qui ne peut se comprendre sans considérer celle de deux autres établissements de l'ordre : Monjous et Carnac. La première, celle de Monjous, n'apparaît qu'en filigrane à la lecture de brefs de donations de biens, de droits et de personnes non datés et compilés au 13e siècle, et reste difficile à localiser : peut-être se dressait-elle sur une rive du Lot, non loin de Luzech. Plusieurs dons des membres de cette famille éponyme laissent entrevoir la fondation de la "maio de Monious" ainsi que la formation de son temporel suite à l'action missionnaire du frère templier Gausbert Vezia dans la seconde moitié du 12e siècle.

Après avoir participé à la fondation de la "domus" de Monjous, Gausbert Vezia reçoit vers 1174 l'église Sainte-Marie de Carnac des mains de l'évêque de Cahors Géraud Hector. Cette église se dressait au sein de la "villa" de Carnac, possession de l'ordre du Temple. Les frères n'y ont initialement pas installé de maison, mais le conflit armé qui oppose encore dans la seconde moitié du 12e siècle Raimond V à Henri II Plantagenêt puis à Richard Coeur-de-Lion a, semble-t-il, contraint la petite communauté religieuse de Monjous à trouver refuge à Carnac, où elle s'installe de façon hâtive dans le presbytère de l'église. Lorsqu'il est encore mentionné au 13e siècle, Monjous semble avoir été reclassé d'une "domus" à un simple "tenementum".

L'installation des templiers à Carnac n'a pas été sans difficultés, qui apparaissent lors d'un conflit lié à des questions financières qui a nettement assombri leurs relations avec l'ordinaire à la fin du 12e siècle et au début du 13e siècle. Après avoir été expulsés par deux fois de Carnac, l'issue de la controverse engagée avec l'évêque de Cahors leur est finalement favorable. Les frères de l'ordre du Temple s'y réinstallent selon des modalités que la documentation ne permet pas d'appréhender. Ils y fondent une véritable "domus" qui apparaît pleinement instituée en 1247. La communauté est alors gouvernée par le frère Jacme da Ramon, tandis qu'en 1258 c'est Gaillard de Pradines qui assure de façon discontinue la direction des maisons de Carnac, de La Cabana de Monso et de Lacapelle-Livron. En 1279, outre le commandeur B. de la Roca, la communauté templière de Carnac compte au moins cinq autres membres dont un chapelain et un donat. En 1288, c'est Athon de Salvagnac qui dirige simultanément les maisons de Lacapelle-Livron et de Carnac dans laquelle réside une communauté de quatre frères.

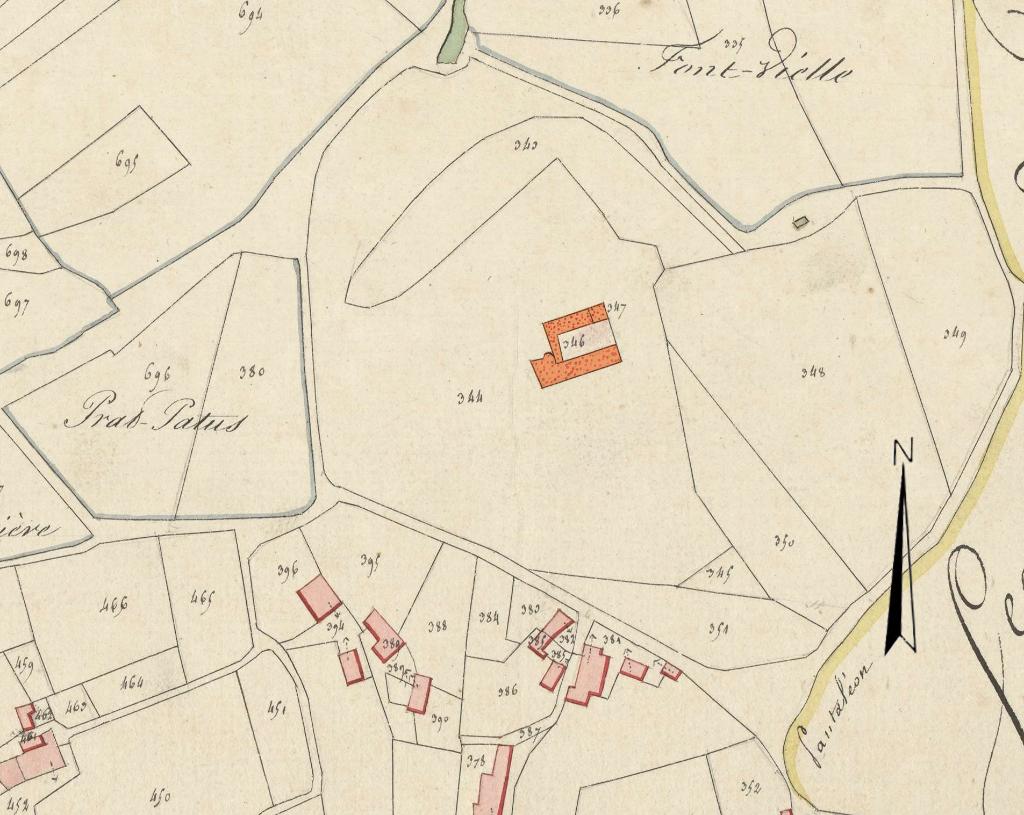

Deux ans plus tard, en 1290, Athon de Salvagnac est qualifié de "preceptor milicie Templi de Cazenaco et de Travays". Il gouverne donc simultanément les établissements templiers de Carnac et de Trébaïx qui apparaît pour la première fois dans les textes. La fondation de cette dernière maison située cinq kilomètres à l'est de Carnac pose problème car la maigre documentation écrite conservée ne permet pas de l'appréhender pleinement. Certains auteurs ont proposé d'associer sous une même entité les maisons de Monjous et de Trébaïx. Or, il n'en est rien. Il convient de dissocier ces deux établissements qui ont dû se succéder dans le temps. En effet, dès la seconde moitié du 12e siècle, Gausbert Vezia, fondateur de la domus de Monjous, se préoccupe d'acquérir des parts de dîme et des biens fonciers dans la paroisse de Trébaïx. Mais l'existence d'une "domus" de Trébaïx est seulement attestée à partir des dix dernières années du 13e siècle et Athon de Salvagnac dirige encore cet établissement religieux en 1295.

De fait, l'installation définitive des frères à Trébaïx, à l'extrême fin du 13e siècle, marque l'aboutissement d'un processus gyrovague inscrit dans un territoire restreint sans doute contraint par la conjoncture. Cette "sédentarisation" de la communauté régulière se traduit matériellement par la construction d'une maison dont le programme architectural et ornemental a été réalisé dans son intégralité dans les dernières années du 13e siècle ou les premières années du 14e siècle, avant 1307 et l'arrestation de la communauté templière. Il est sans doute la conséquence de la difficulté pour les frères à s'établir de façon pérenne dans cette partie du diocèse de Cahors.