Les Lentilhac sont une vieille famille de chevaliers dont certains membres participèrent aux croisades. La seigneurie de Lentilhac était sous la suzeraineté de l'abbé de Figeac, qui, en 1214, donne à fief à Simon de Montfort tout ce que les comtes de Toulouse tenaient de son monastère sur les châteaux de Figeac, de Capdenac, de Lentilhac et autres lieux (G. Lacoste, 1884). En 1372, la prise de la place est évitée de justesse, alors que les assaillants ont fait une brèche dans la muraille du château (G. Lacoste, 1885), qui est cependant pris par les Anglais en 1391 et n'est restitué qu'en échange d'une forte somme (Clary, 1986). En mauvais état dans les années 1420, le château et ses dépendances font l'objet de réparations dont la réalisation oppose Jean de Lentilhac et les habitants de la châtellenie (Clary, 1986).

François de Lentlihac vend la seigneurie à Guillaume Boutaric, avocat à Figeac, en 1644 (E. Sol, 1950). Le château est ruiné (ou en ruines ?) en 1735 (Clary, 1986). Devenu la propriété des Saint-Jean-Lentilhac (Annuaire, 1898-1899), le château est en partie reconstruit, après la démolition de l'église qui le jouxtait, probablement dans la seconde moitié du 19e siècle.

Le corps de bâtiment sud conserve des vestiges datables du 13e siècle (grand appareil en soubassement, fenêtre géminée et arcade), ainsi que des aménagements réalisés au 17e siècle et qu'il faut sans doute attribuer à Guillaume Boutaric (croisées, porte moulurées, baies chanfreinées et décors intérieurs peints). L'étage du corps de bâtiment sud conserve des décors peints pouvant également dater du 17e siècle, dont un plafond à solives apparentes.

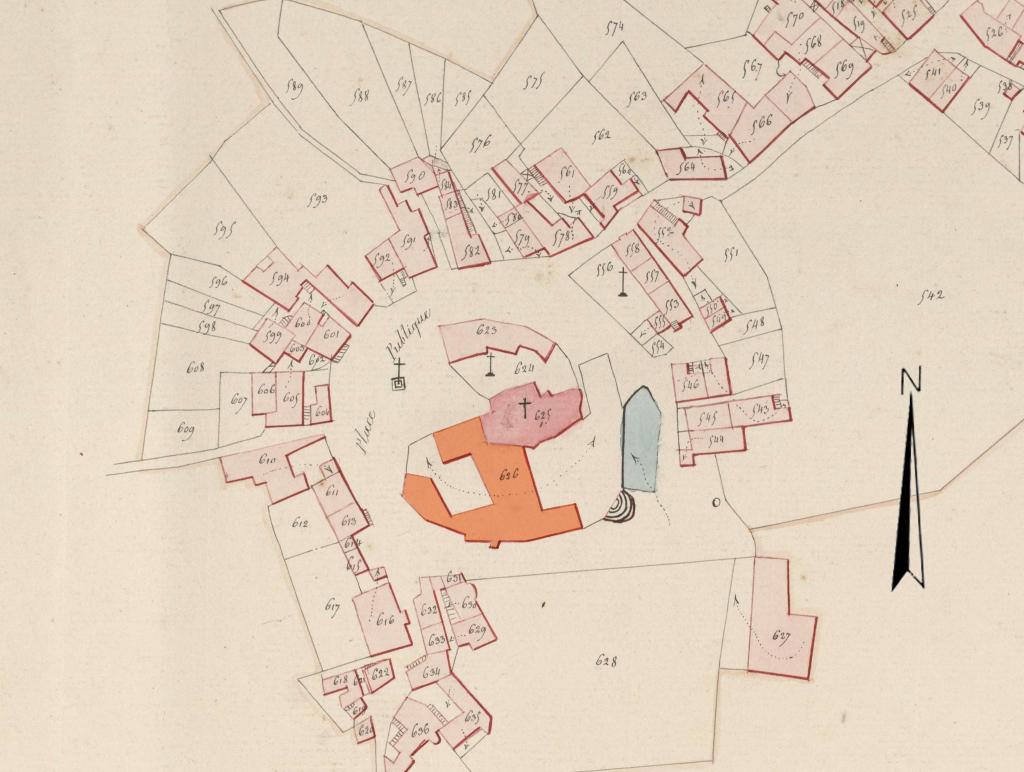

L'épaisseur importante de certains murs intérieurs du corps de bâtiment nord révèle un noyau antérieur aux campagnes de la seconde moitié du 19e siècle. Le corps nord est agrandi vers l'ouest et vers le nord, l'ancienne façade ouest est conservée et crée ainsi un couloir entre la façade actuelle et l'ancienne. La largeur actuelle du corps nord semble correspondre à celle figurant sur le plan cadastral de 1833. Les travaux seraient donc antérieurs à cette date. De plus, l'aménagement intérieur avec couloir de déambulation se retrouve davantage à partir de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Cet agrandissement pourrait alors coïncider avec la date de 1817, portée sur le portail ouest indiquant une phase importante de travaux.

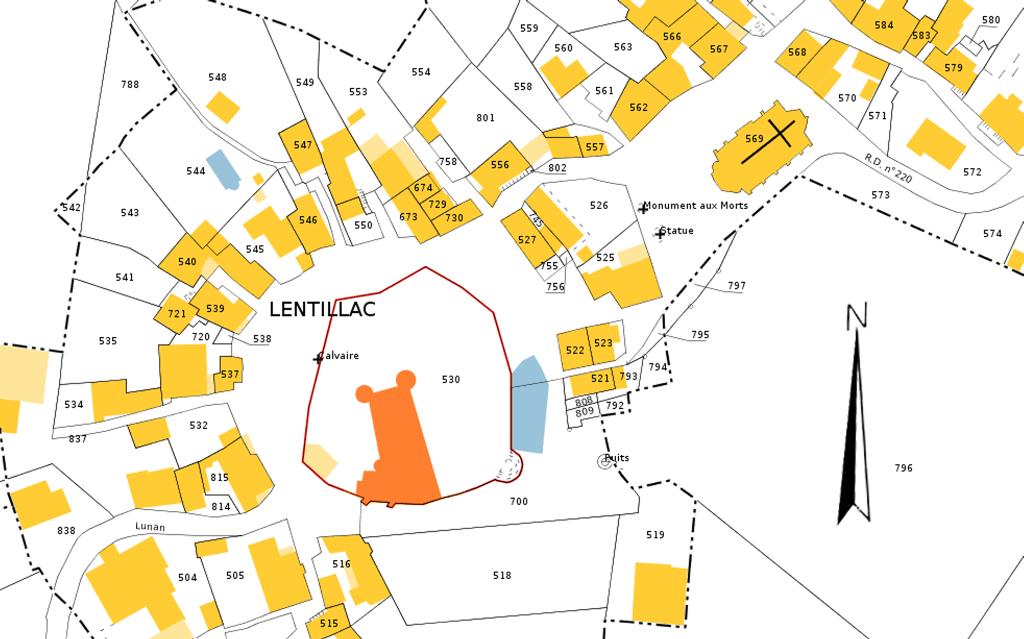

L'examen du plan de 1833 nous apprend d'autres choses : d'une part les trois tours actuelles n'y sont pas représentées ; d'autre part, plusieurs corps de bâtiment étaient disposés à l'emplacement de l'ancienne enceinte du château.

Ces derniers ont pour la plupart disparu ou sont en ruines. Une photographie du début du 20e siècle représente un corps dans le prolongement est du corps de bâtiment sud, sa façade était percée de croisées de style néo-gothique semblables à celles du corps de bâtiment nord. Il ne subsiste que les soubassements de cette partie servant de mur de soutènement pour la terrasse actuelle.

Concernant les tours, leur mise en œuvre et le style des ouvertures plaident pour une construction ou reconstruction dans la seconde moitié du 19e siècle. Ces travaux coïncident avec l'importante campagne de reconstruction du château dans un style néo-gothique dont les références au Moyen Age sont très affirmées (croisées, arcs brisés, mâchicoulis et crénelage, etc.). Le crénelage de la tour nord-est avait disparu mais est représenté sur une photographie du début du 20e siècle.

Des travaux de réhabilitation du château sont en cours en 2021, les créneaux de la tour nord-est ont été restitués.

Chercheur pour le Département du Lot de 2017 à 2025. Conservateur des antiquités et objets d'art du Lot depuis 2019.