Jean Vidal de Lapize accède durant le 1er quart du 18e siècle à de hautes charges au Parlement de Toulouse : il épouse en 1713 Marie-Antoinette de Puymisson, de lignée parlementaire, et devient Garde des Sceaux. Cette accession sociale est sans doute à l'origine du renouveau du domaine. Vers 1725, les deux frères de Jean, Pierre et Antoine, entreprennent la construction de l'aile ouest du château, en bordure du "padouan". On ne sait rien de l'existence ou non d'un jardin d'agrément à cette période, mais il est fort probable qu'existaient déjà potager et verger, aux fonctions nourricières indispensables.

Un des cinq enfants de Jean et d'Antoinette, Antoine (né en 1722), épouse en 1750 Anne D'Arnis (ou Darnis) de Gigouzac, fille de Georges Timoléon, président de la Cour des Aides de Montauban. En 1765, Antoine réalise la construction de la majestueuse aile sud. De cette époque pourrait dater la destruction de l'aile nord, jugée trop vétuste. En reliant les deux ailes précédentes est et ouest, la nouvelle aile sud a pu susciter la mise en scène de la cour intérieure ainsi que celle du terrain situé au midi, organisé en parterre régulier à quatre pièces carrées (encore visible sur le plan de 1825). D'après la tradition familiale (correspondances), Antoine aurait été conseillé pour ces travaux par son proche ami Jacques Rigal Caulet, seigneur de Baussac, écuyer et conseiller du roi, qui aurait fourni plans et modèles.£Certaines analyses ont vu dans le plan quadrinormé du jardin la présence d'un verger-potager (cf. dossier de recensement). Cependant, le goût de l'époque en matière de jardin, l'existence des salons de style rocaille dans l'aile sud, sont davantage en faveur de grandes pièces de pelouse, entourées ou non de plate-bandes, faites pour agrémenter la vue d'ensemble.£Faute de documentation complémentaire, on ne peut savoir si un parc arboré complétait déjà l'ensemble au sud. Seule une allée biaise, rectiligne, de direction nord-ouest, sud-est, traverse le domaine depuis l'axe des parterres. En revanche, un verger a pu déjà exister au même emplacement que celui signalé depuis le19e siècle dans la combe de terrain au sud-est du parc, à l'orientation favorable et au sol probablement plus riche.

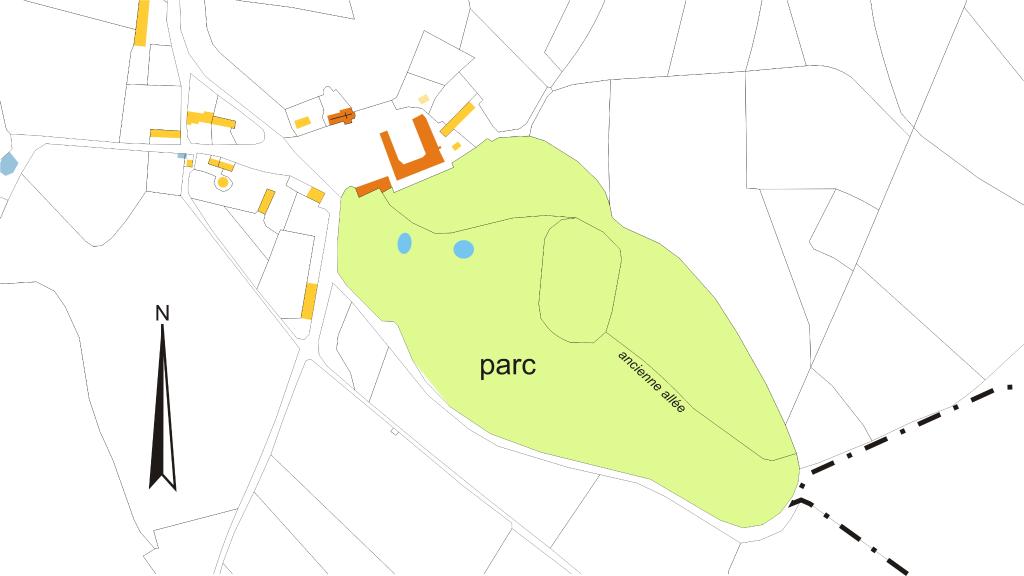

Le petit-fils d'antoine, Marie Louis Charles Vidal de Lapize, né le 3 mai 1838, est le dernier descendant mâle du nom. Son mariage en 1865 avec Marie Astérie de Sarret, fille du Comte de Sarret, occasionne à partir de 1867 une série de transformations sur le domaine : réfection des couvertures et d'éléments intérieurs, ainsi que l'aménagement d'un grand parc paysager en 1868, sur l'emplacement des anciens jardins au sud du château. En l'absence de sources éloquentes et d'une signature de paysagiste, ou tout au moins de modèle, il y a tout lieu de supposer que ce parc, essentiellement arboré, soit l'oeuvre du propriétaire commanditaire lui-même. Sa réalisation a certainement représenté pour ce dernier un véritable défi contre nature, sur un causse aride voué aux génevriers et aux petits chênes pubescents. Il a donc nécessité la mise en place d'un système d'adduction qui amènait l'eau par des canalisations en terre cuite depuis le plateau voisin de la Méjancerie. Ce réseau alimentait trois pièces d'eau de forme ronde ou ovale, dont l'une sur l'espace dédié au verger (combe sud-est). La mise en valeur de la nouvelle serre, adossée côté parc au bâtiment des écuries de la même époque, traduit la volonté de planter et l'importance donnée aux collections végétales. Tous ces éléments inscrivent le parc dans la nouvelle conception initiée par les horticulteurs paysagistes au cours de la deuxième moitié du 19e siècle et dans cette vogue qui a mis la réalisation du jardin arboré à portée du plus grand nombre (Levêque, 2004). La connaissance du catalogue de plants choisis à la conception du parc fait défaut, mais la liste des plantations actuelles jointes au dossier reste fidèle aux recommandations de la fin du 19e siècle.

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.