Implanté à l'angle de la rue du Portail Alban et de la rue du Château du Roi, l'immeuble donne sur l'actuelle place de la Libération. Son intérêt réside dans les vestiges du XIIe siècle qu'il conserve et son rattachement au "style figeacois". Il est aussi un bon exemple d'alignement du XIXe siècle, sa façade sud ayant été entièrement reconstruite sur la rue du Portail-Alban désormais rectiligne. Il conserve enfin plusieurs éléments du 17e siècle.

- étude d'inventaire

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Cahors centre - Cahors Nord Est

-

Commune

Cahors

-

Lieu-dit

îlot 56

-

Adresse

153 rue du Portail-Alban

,

rue du Château-du-roi

-

Cadastre

1982

CD

138

-

Dénominationsmaison

-

Parties constituantes non étudiéesboutique

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 12e siècle , (incertitude)

- Principale : 13e siècle

- Principale : 17e siècle

- Principale : 19e siècle

-

Dates

- datation par dendrochronologie

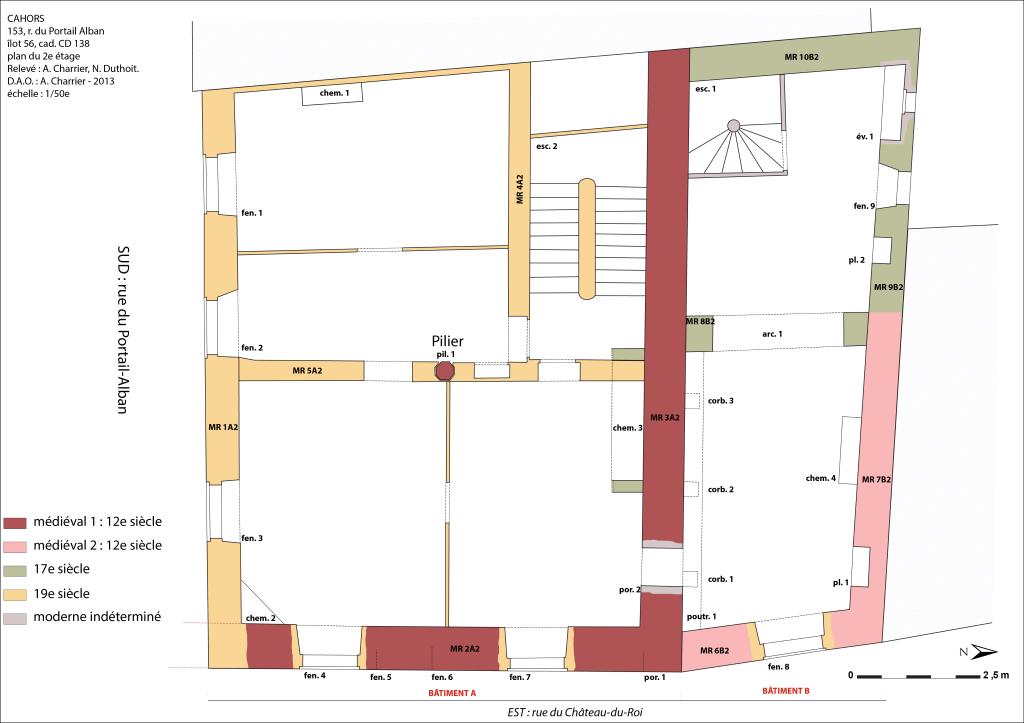

L'immeuble actuel est composé de deux bâtiments médiévaux, initialement distincts, qui comprennent aujourd'hui quatre étages sur rez-de-chaussée.

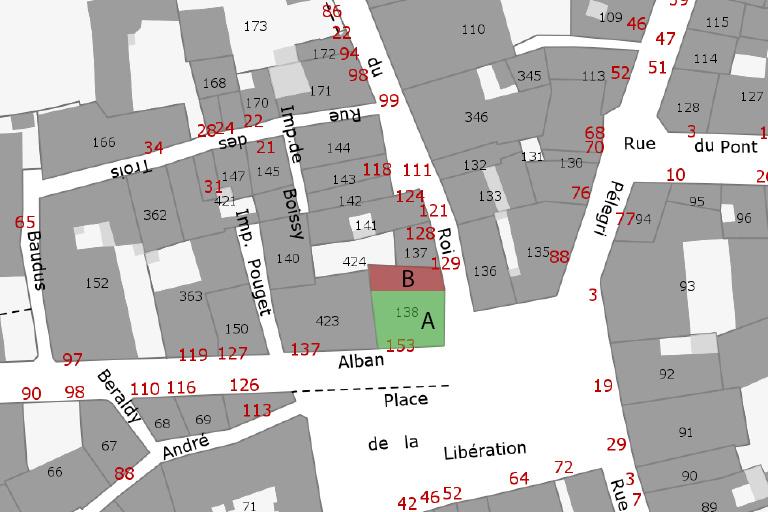

Le premier bâtiment sur lequel a principalement portée l'étude, occupe, en angle, la partie sud de la parcelle. Il est appelé bâtiment A par commodité.

Le deuxième, le bâtiment B, est implanté en lanière dans la partie nord de la parcelle. Son étroite façade est, donnant sur la rue du Château-du-Roi, se distingue du bâtiment A par un sensible changement d'orientation. Crépi à l'extérieur et enduit à l'intérieur, il n'a fait l'objet que d'observations rapides.

Les deux bâtiments sont aujourd'hui desservis par un escalier commun mis en place au XIXe siècle.

1. Historique et documentation

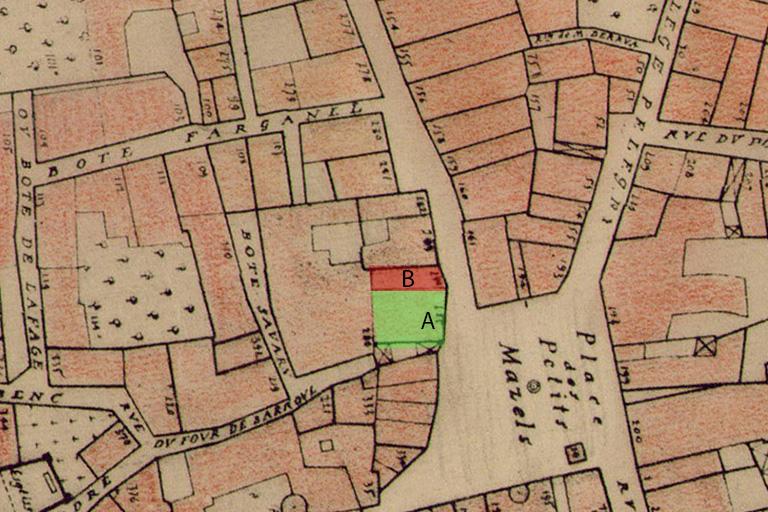

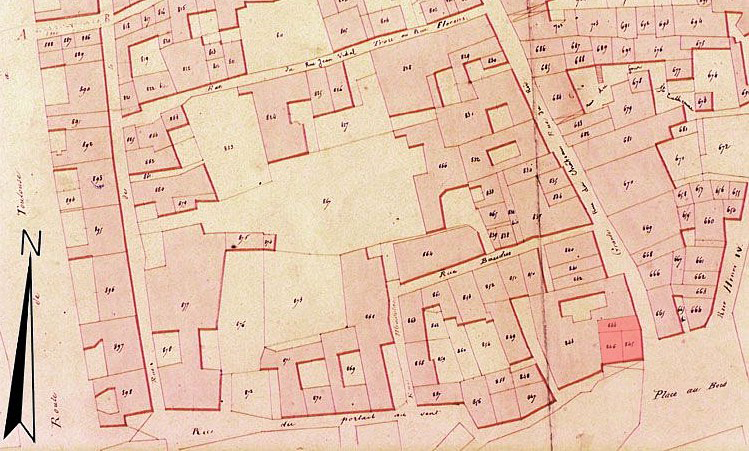

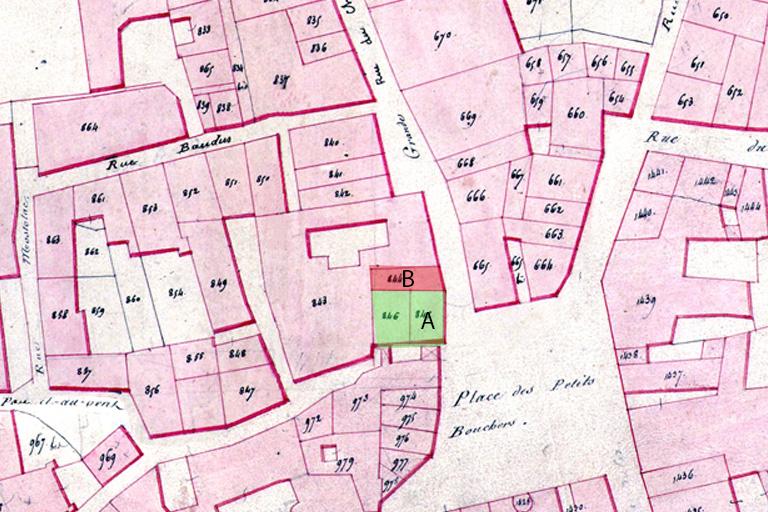

La consultation du cadastre napoléonien daté de 1812 et celle du plan dressé par Calmon et Prat à partir des matrices cadastrales des XVIe et XVIIe siècles permet d'appréhender l'évolution de la parcelle.

Sur le plan dressé par Calmon et Prat, la parcelle donne, à la fois :

- à l'est, sur la « Grand'Rue » ou « Rue Droite » ancienne rue du Château du Roi,

- au sud-est, sur la place des Petits Mazels, nom que portait la Place de la Libération en 1650,

- et, au sud, sur la rue Du Four de Barroul, avant que la rue du Portail Alban ne soit prolongée entre 1823 et 1860.

La division en deux parcelles visibles sur le plan reconstitué de 1650 correspond aux deux bâtiments (bâtiments A et B) que l'on identifie aujourd'hui. Ce plan figure en outre deux constructions légères au-dessus de la rue du Four de Barroul qui pourraient correspondre à deux « pontets » enjambant la rue, comme lon en rencontre ailleurs.

Le cadastre napoléonien de 1812 figure une implantation des bâtiments identiques à celle du plan de Calmon et Prat. Les « pontets » sud y sont encore visibles, la rue qu'ils enjambent est désormais la rue Saint-André. La Place de la Libération s'appelle alors « la place des Petites Boucheries ».£Les grands projets urbains du XIXe siècle ont conduit à la réalisation de deux plans d'alignement à Cahors, respectivement datés de 1823 et 1860 . La rectification du tracé de la rue du Portail Alban peut être située entre ses deux dates car le plan de 1860 figure la rue telle qu'elle est aujourd'hui alors qu'elle est notée « à percer » sur celui de 1823. Les grandes percées étant réalisées à Cahors dans les années 1840 celle du Portail Alban doit vraisemblablement intervenir dans ces années-là.£2. Le bâtiment A, au sud

a. La façade sud donnant sur la rue du Portail-Alban

Comme en témoigne les cadastres anciens, la façade sud a été entièrement reconstruite lors de l'alignement de la rue au XIXe siècle. Destinée à être enduite, elle est bâtie de tout venant en brique et pierre à l'exception de la chaîne d'angle réalisée en blocs de calcaire blanc. Elle est composée de trois travées, dont deux, sont légèrement désaxées sur la gauche. Le premier et le deuxième étages sont marqués par des bandeaux régnants réalisés en calcaire blanc et sans moulures.

Le rez-de-chaussée est composé deux de arcades commerciales, couvertes de plates-bandes appareillées, et positionnées de part et d'autre de la porte d'entrée de l'immeuble dont l'encadrement, légèrement saillant, est couronnée d'un entablement mouluré en talon, typique du style néoclassique. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont réalisées dans un calcaire blanc très fin. Leur couvrement est surmonté d'arcs de décharge en briques, système qui est également présent au-dessus des fenêtres rectangulaires à encadrement brique et pierre des étages.

Le quatrième et dernier étage est quant à lui ajouré de mirandes couvertes d'arcs segmentaires en briques dont l'appui est réalisé en calcaire blanc.£Que sait-on de la façade sud médiévale ?

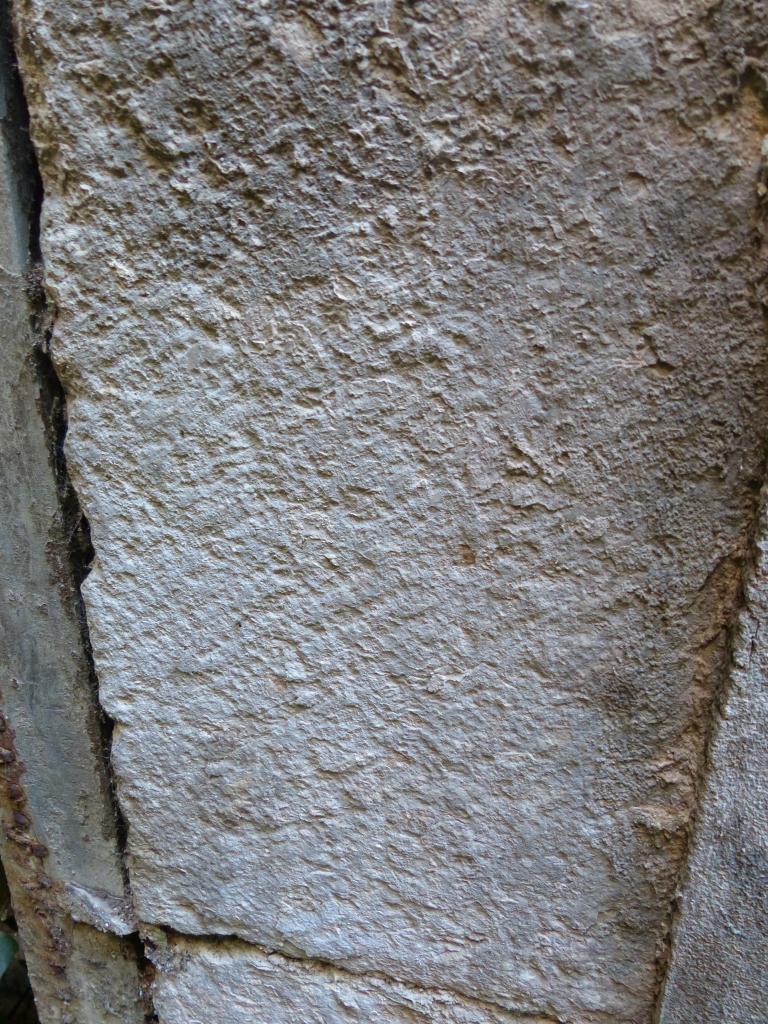

Peu de chose en définitive car rien n'en n'a été conservé. Le cadastre napoléonien montre qu'elle se trouvait approximativement au même endroit, peut-être légèrement en retrait par rapport à la façade actuelle. La longueur du bâtiment A est aujourd'hui de 9,50 m alors que le cadastre napoléonien figure un bâtiment d'environ 8,80 m. En cave, le parement intérieur du mur sud correspond à la maçonnerie du XIIe siècle. L'épaisseur considérable du mur sud de la cave (1,80 m) laisserait en effet supposer que la nouvelle façade ait été bâtie au-devant du mur d'origine.

La façade sud était une façade secondaire au Moyen Age tandis que la façade principale, à l'est, donnait sur la Grand'Rue et la place. Si les pontets étaient accessibles depuis l'intérieur des étages ou permettaient de relier l'immeuble à ceux qui se trouvaient de l'autre côté de la rue du Four de Barroul, il faut alors imaginer la présence de portes percées dans cette façade sud sans que l'on sache sur combien d'étages ils s'élevaient.

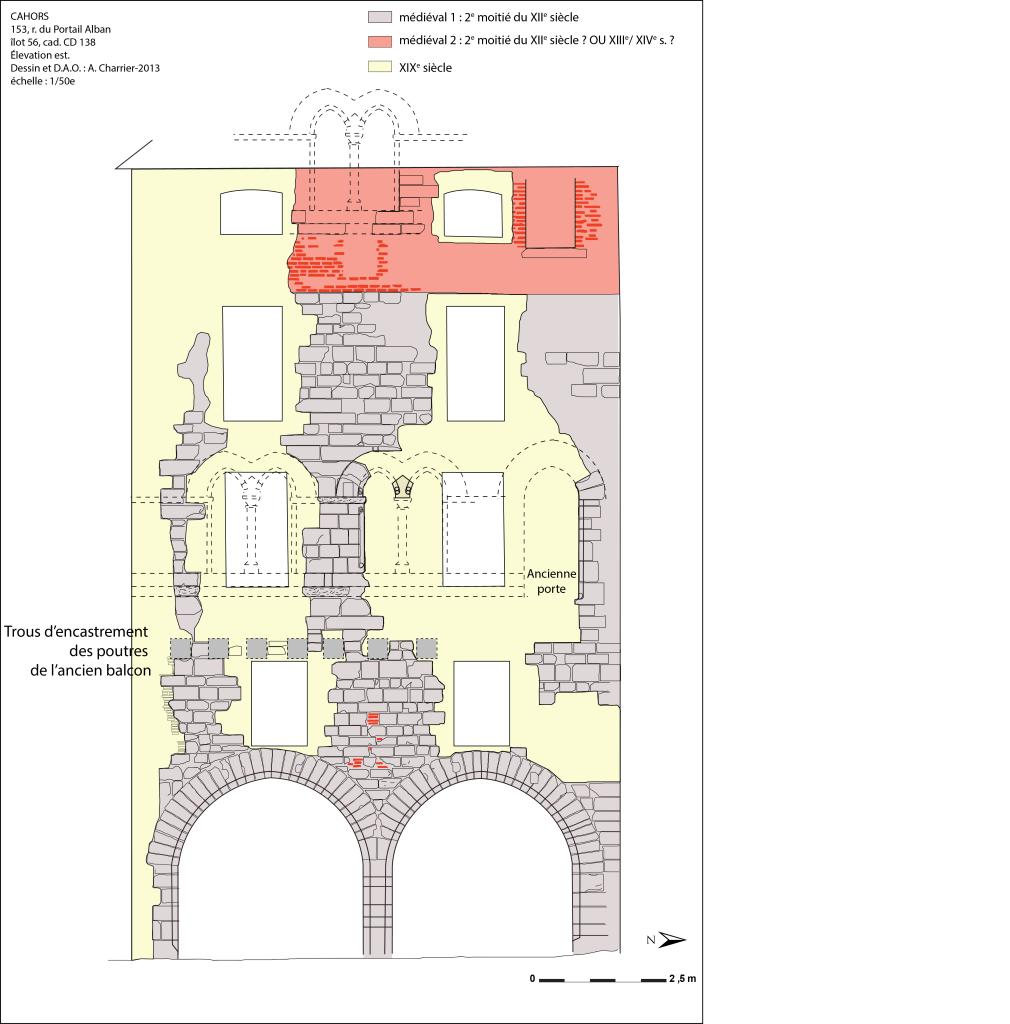

b. La façade est, donnant sur la rue du Château-du-Roi

La première observation qui peut être faite est que la façade orientale conserve clairement les stigmates des travaux de reconstruction de la façade sud et de l'angle sud-est. L'important raccord de maçonnerie visible, dans l'angle, sur toute la hauteur de l'élévation correspond à l'arrachement du mur médiéval et à la reconstruction du nouvel angle, avec un aplomb quelque peu différent, qui explique le décalage entre les maçonneries médiévales et celles du XIXe siècle.

La façade orientale est celle qui rend le mieux compte des dispositions de l'immeuble « roman ». Réservé au commerce, le rez-de-chaussée est largement percé par deux arcades de boutiques dont le tracé faiblement brisé, les claveaux étroits, mal extradossés, et le large chanfrein (18 cm) trahissent une mise en place au XIIe siècle. Jusqu'au troisième étage compris, l'ensemble de la maçonnerie médiévale est caractérisé par l'utilisation d'un moyen appareil de calcaire régulier, bien réglé. Les reprises ponctuelles en briques au sein de cette maçonnerie sont attribuables aux remaniements du XIXe siècle.£Le premier étage actuel résulte d'un réaménagement de l'entresol médiéval dont les jours d'éclairement, dispositif classique pour ce type d'espace, ont dû disparaître lors de l'ouverture des fenêtres rectangulaires du XIXe siècle.

Le deuxième étage actuel, ancien premier étage médiéval, conserve les traces de deux anciennes fenêtres géminées et le piédroit d'une porte située à l'extrémité nord. La fenêtre géminée située au centre de l'élévation et la porte conservent quelques éléments de moulures alors que la fenêtre située dans la partie sud de la façade n'existe plus qu'à l'état de fantôme.

Les piédroits et les arcs des fenêtres géminées ainsi que la porte ont été réalisés en grès. Au Moyen Âge, il n'existait pas de carrière d'extraction de grès à proximité de Cahors et cette pierre était donc importée de Figeac. Plus tendre que le calcaire, elle présentait des qualités indéniables pour la sculpture et nombreux sont les chapiteaux et éléments de modénature réalisés dans ce matériau, à Cahors, à l'époque médiévale. Toutefois ici, l'originalité réside dans le décor lui-même qui s 'inspire, voire, copie le « style figeacois » des années 1180/1200. Les arcs et les piédroits, également en grès, sont moulurés d'un listel, d'un tore et d'une scotie. À la base des piédroits et des arcs, les congés très caractéristiques sont formés de volutes ou de boules superposées. Les arcs des fenêtres étaient soulignés de cordons d'imposte aujourd'hui bûchés, de même que le cordon qui régnait sous les pierres d'appuis des fenêtres. Les cordons d'imposte et d'appuis étaient en calcaire.

La porte haute donnait (par l'intermédiaire d'une marche ?) accès à un balcon de bois extérieur qui reposait sur des solives dont l'emplacement des trous d'encastrement est encore perceptible dans la maçonnerie.

Le troisième étage conserve des plages importantes de parement en moyen appareil de calcaire. Toutefois, il semble peu vraisemblable qu'il corresponde à un deuxième étage médiéval. Premièrement, il n'existe aucune trace de fenêtres antérieures aux fenêtres rectangulaires du XIXe siècle. Deuxièmement, le niveau de plancher ne peut pas correspondre au niveau médiéval puisqu'il recoupe les fenêtres géminées de la façade. Or, si on le remonte à une hauteur raisonnable au-dessus des baies géminées, il ne reste plus que 2.50 m de hauteur avant l'achèvement du parement en calcaire, ce qui est insuffisant pour un étage médiéval. En revanche, exclure l'existence d'un second étage en calcaire, conduit à formuler deux hypothèses. La première serait que le 1er étage, recoupé en deux niveaux par la suite, aurait eu une hauteur initiale de 6.5 m environ, avec une plage de maçonnerie pleine de 2.5 m de haut au-dessus des fenêtres géminées, ce qui ne serait pas commun. La seconde hypothèse, serait l'existence d'une toiture à chéneaux encaissés avec mur écran masquant la toiture, à l'image de ce que l'on connaît à la tour d'Arlet ou la maison de l'Arbot à Caussade. Mais pour l'heure, les éléments pour défendre cette hypothèse sont très maigres et nous la formulons avec toute la prudence requise.

Le quatrième étage est percé de mirandes réalisées au XIXe siècle en même temps que celles de la façade sud. Leur arc de couvrement, de tracé segmentaire, est en brique tandis que leur appui est en calcaire.£Les désordres liés à leur insertion permettent d'identifier deux types de maçonnerie en briques antérieures aux remaniements du XIXe siècle : l'une est médiévale et l'autre doit être mise en place entre le XVe et le XIXe siècle, sans que l'on puisse être plus précis. Remployant de la brique médiévale, on peut simplement dire que cette maçonnerie est utilisée pour boucher les ouvertures du Moyen Âge avant que les remaniements du XIXe siècle ne viennent la percuter.

La maçonnerie médiévale est faite de briques épaisses régulièrement assisées que les rejointoiements successifs ont quelques peu noyés. Au niveau de l'angle nord-est du bâtiment, on observe le mariage parfait avec la maçonnerie de brique du pignon nord, restée intacte. C'est d'ailleurs à l'aune des observations faites sur ce pignon, que les éléments visibles, au quatrième étage de la façade sur rue se laissent le mieux appréhender. Originellement plus haut, l'étage médiéval en brique fut partiellement arrasé comme en témoigne l'arrachement visible dans la partie centrale du pignon nord. La partie arrière fut maintenue et forme actuellement un 5e étage sous combles à l'immeuble.

En façade sur rue, la restitution approximative de la partie arrasée permettrait de porter la hauteur de l'immeuble médiéval à 18 m de haut environ. Au centre de l'élévation, les blocs de calcaire pourraient avoir constitués les pierres et le cordon d'appui d'une ancienne fenêtre dont le piédroit droit est conservé sur trois assises. Les dimensions du bouchage conduisent à restituer une baie d1,20 m de large environ ce qui laisse supposer qu'il s'agissait d'une fenêtre géminée.

À l'extrémité nord de la façade les traces d'une seconde ouverture sont visibles. Ses deux piédroits en briques sont conservés. La pierre calcaire constituant sa partie inférieure est située plus bas que les pierres formant l'appui de l'ancienne fenêtre géminée. Sa largeur, 0,95 m, et la position basse du bloc de calcaire, invite à restituer une porte plutôt qu'une fenêtre. La présence d'une porte impliquerait, quant à elle, celle d'un balcon de bois disparu. Mais ces hypothèses resteraient à confirmer.

Dans le cadre de cette étude, il n'a pas été possible de déterminer si ce dernier étage correspondait à la construction d'origine, et constituait donc le 2e étage de l'immeuble primitif, ou s'il s'agit d'une surélévation intervenue dans le courant du XIIIe siècle ou du XIVe siècle. Si le premier cas était prouvé, il serait, d'une part, incompatible avec l'hypothèse restée en suspens, d'une toiture à chéneaux encaissés, et, d'autre part, on devrait alors comparer l'édifice avec le 118, rue Foch où, la construction située à la jonction des époques « romanes » et « gothiques », démontre que l'utilisation du calcaire pour les étages inférieurs a été poursuivie par des étages supérieurs en briques dans un même projet.

c. Le pignon nord

Le pignon nord présente une maçonnerie très régulière de briques épaisses. La partie arrière, à l'ouest, n'a pas été arrasée et conserve sa hauteur. Au centre de l'élévation, l'arrachement visible marque le départ de la partie abaissée, côté est, qu'un toit à un pan est venu couvrir.

Deux ouvertures en arc brisé subsistent. Elles sont toutes deux parfaitement contemporaines de la maçonnerie. Celle de gauche, la plus basse, correspondrait à une fenêtre, sans chanfrein, dont l'allège pleine a pu être observée à l'intérieur. Celle de droite, dont l'encadrement semble chanfreiné, est positionnée plus haut. En l'état, il est difficile de déterminer s'il s'agit d'une fenêtre ou d'une porte. Toutefois, la différence de niveau qu'elle présente avec sa voisine rend compte de dispositions intérieures plus complexes que ce que cette étude est parvenue à saisir.

d. Dispositions intérieures

La configuration intérieure de l'immeuble appartient aux aménagements du XIXe siècle. Le hall d'entrée pavé de carreaux de ciment conduit à l'escalier tournant à noyau évidé positionné dans l'angle nord-ouest pour desservir les étages. À l'intérieur de chaque appartement, les cloisonnements, les planchers, les petites cheminées en marbre ou en bois et les décors de stucs correspondent à l'esthétique néoclassique

£Au deuxième étage, installée sur le mitoyen qui sépare le bâtiment A et le bâtiment B, une cheminée du XVIIe siècle a été recoupée par la mise en place de la cage d'escalier. Son jambage et une partie de la corniche en brique de son manteau se retrouvent ainsi sur le palier.£Concernant les dispositions médiévales peu d'éléments sont visibles car les murs sont masqués par des enduits.

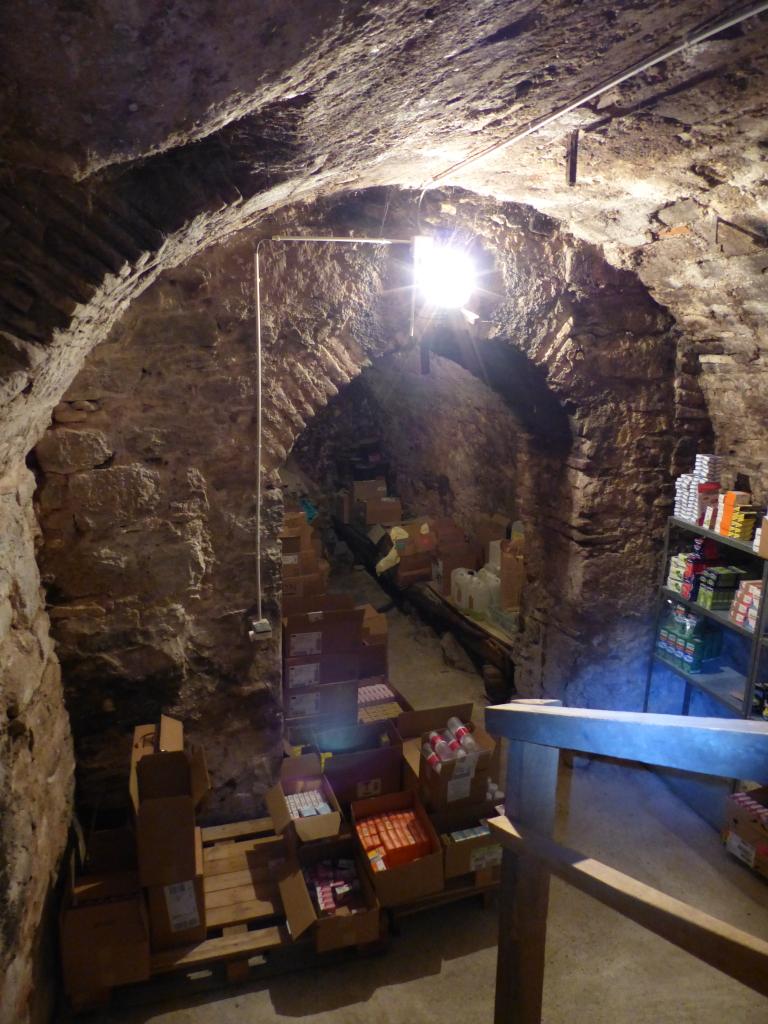

Le sous-sol est constitué d'un réseau de petites caves souvent voûtées tardivement. Des lambeaux de maçonneries médiévales en calcaire subsistent par endroit, mais se prêtent difficilement à l'analyse.

Le rez-de-chaussée est actuellement occupé par une pharmacie dans laquelle rien n'est visible et l'actuel 1er étage, ancien entresol, n'a pas pu être visité.

À l'occasion des travaux, les piliers médiévaux, porteurs des plafonds du 2e et 4e étages, ont été découverts au sein des cloisonnements du XIXe siècle.

Celui du 2e étage est un octogone de 17 cm de côtés et 38 cm de large environ. Il est appareillé en calcaire. Sa base, dont les côtés ont été bûchés, indique que le plancher actuel, du XIXe siècle, se situe approximativement au niveau du plancher médiéval qui séparait l'entresol et cet étage, qui était le 1er étage roman. Le sommet du pilier est masqué par le plafond actuel et sa hauteur n'est donc pas connue. Les investigations futures, notamment au 3e étage actuel qui n'a pas bénéficié de travaux, pourraient permettre de localiser le sommet de ce pilier et préciser ainsi la hauteur sous poutre.£Le 4e étage actuel conserve un second pilier. De plan circulaire, il possède une base moulurée d'un tore et d'une scotie séparée par un filet d'un tore bas légèrement aplati. La présence de la base confirme le niveau de plancher médiéval.

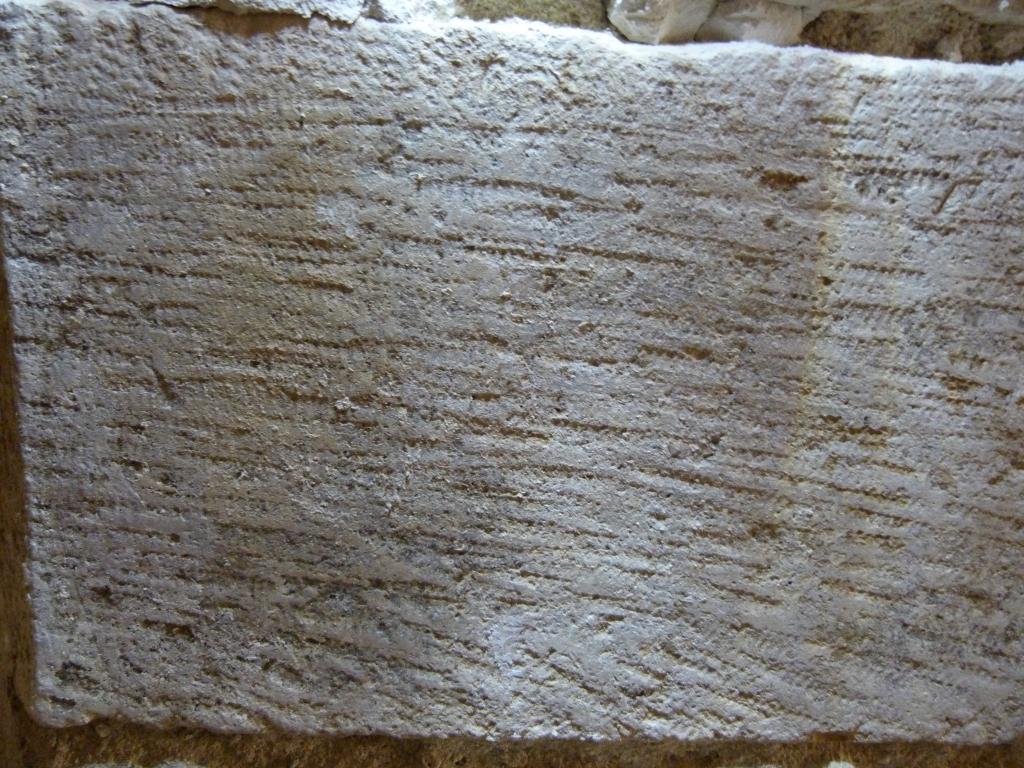

Il est a noter, que l'appartement du 2e étage a été marqué par les travaux du 17e siècle. Il conserve notamment une cheminée dont l'angle nord du manteau empiète sur le palier actuel. Dans l'appartement, le manteau a été bûché mais le jambage décoré de cannelures est conservé. Le foyer est agrémenté d'une plaque en fonte. Celle-ci est ornée de deux musiciens (?) disposés de part et d'autre d'un blason central surmonté par des motifs végétaux et floraux. Deux colonnes végétales couronnées de chapiteaux limitent la scène sur l'extérieur tandis que deux angelots, sonnant de la trompette et tenant un noeud de ruban, surmontent l'ensemble. On note enfin pour les ouvrages du 17e siècle, la présence des traces d'une taille réalisée à la bretture.

-

Murs

- pierre

- brique

- enduit

- pierre de taille

-

Toitstuile creuse

-

Étages3 étages carrés, comble à surcroît

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Sites de protectionsecteur sauvegardé

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Ville de Cahors

- (c) Inventaire général Région Occitanie