Archéologue-topographe - Géoptère

- enquête thématique régionale, patrimoine hydraulique meunier du Pays Haut Languedoc et Vignobles

- enquête thématique régionale, Projet Collectif de Recherche moulins, meules, meulières de l'Aude et de l'Hérault

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays Haut Languedoc et Vignobles - Saint-Pons-de-Thomières

-

Hydrographies

l' Aude

-

Commune

Olonzac

-

Lieu-dit

-

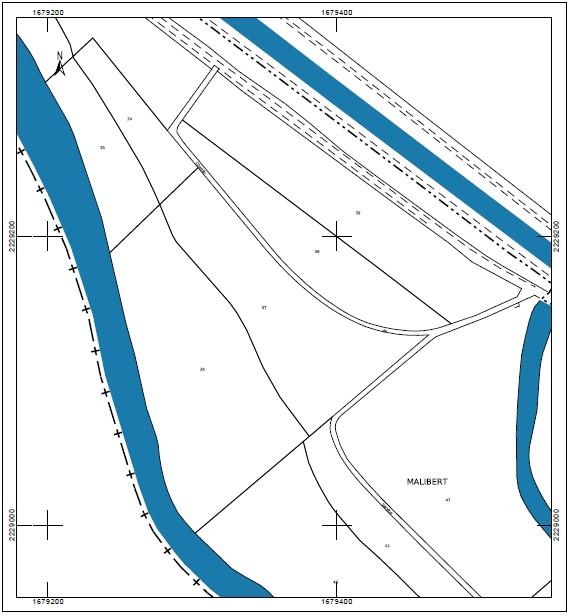

Cadastre

2024

AS

36

Non cadastré car dans le lit du fleuve, à l’ouest de la parcelle AS 36 ;

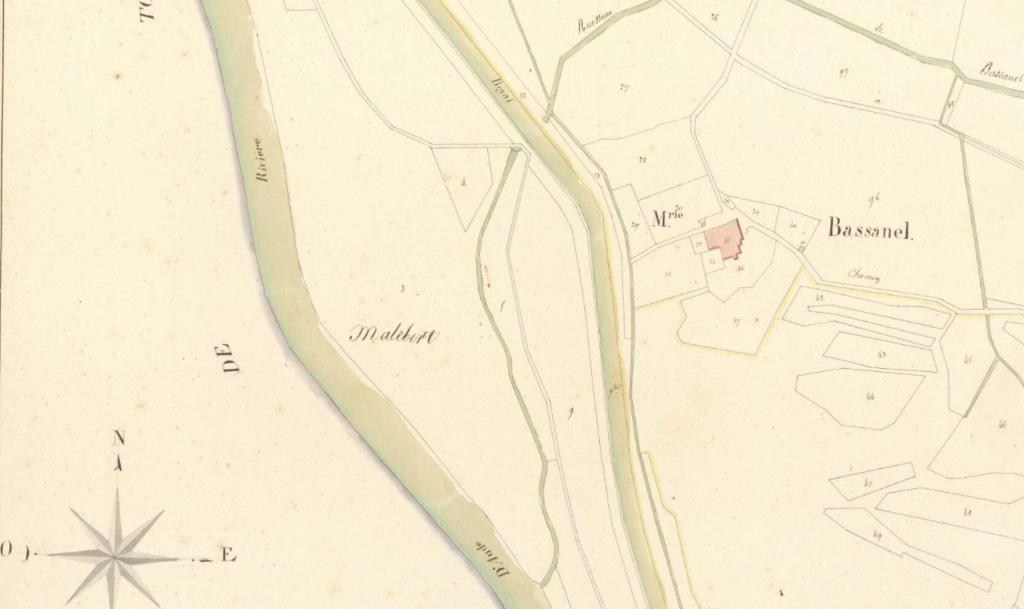

1816

G

4

-

Dénominationsmoulin

Le moulin de Malyver existe très probablement depuis le plein Moyen Âge, ce qui est confirmé par l’étude du bâti conservé. C’est probablement à lui que font référence plusieurs mentions médiévales. En premier lieu, peu après la croisade, en 1234, Béatrix de Thury se voit assigner une rente sur le village de Beaufort, la leude « du Pont » (d’Ognon, à 500m au nord du moulin de Malyver) ainsi que sur un moulin. En 1394 et 1443 les seigneurs de Beaufort rendent hommage au roi, notamment pour un moulin situé « sur la rivière d’Aude », appelé alors De Nesquit. Il y a probablement eu plusieurs commanditaires à la construction du moulin de Malyver car celui-ci n’était visiblement que partiellement « noble » et a ensuite perdu ce titre. Le roi a alors peut-être pris temporairement le contrôle de l’usine à la suite de la croisade du fait du faidiment de la famille d’un des seigneurs commanditaires, d’où la « rente » attribuée à la femme de Lambert de Thury. Par la suite, le moulin était vraisemblablement possédé en copropriété par des bourgeois et les seigneurs de Beaufort/Azillanet. Les seigneurs de Beaufort étaient probablement intéressés par cette infrastructure car c’est le moulin à eau le plus proche de Beaufort (à l’exception de celui du fossé d’Olonzac probablement uniquement destiné à la consommation en farine des habitants d’Olonzac, sans doute plus récent que le moulin de Malyver). D’autres documents modernes indiquent que les habitants d’Oupia, autre commune dépourvue de cours d’eau pérenne, apportaient leurs grains au moulin de Malyver durant la période moderne. Cela explique donc pourquoi les seigneurs de Beaufort étaient en partie propriétaires (si ce n’est commanditaires) de ce moulin. Durant le XVeme siècle, le moulin est possédé partiellement par la famille de Beaufort (encore en 1443, partie « noble ») et par des roturiers (Guilhem Morgue en 1444, Michel Bergon vers 1450/1460). Le compoix d’Olonzac de 1450/1460 lui donne une valeur d’allivrement de 175 livres pour la partie possédée par Michel Bergon. Par la suite, on perd la trace des seigneurs de Beaufort. Impossible de savoir s’ils ont revendu leur part ou bien si l’on n’a pas de document les citant pour le début de la période moderne. Durant cette période, le moulin de Malyver semble avoir progressivement perdu de son importance, victime de plusieurs crues dont la dernière lui sera fatale et de la concurrence d’autres moulins des environs (Olonzac, Homps, Tourouzelle,…). En 1519, Jean Lauran, Arnulphe et Pierre Fabre d’Olonzac le donnent à exploiter à Guillaume Madrier. Ils doivent vouloir à tout prix faire repartir l’activité car ils demandent simplement au preneur de payer le quart des réparations et des usages et l’intéressent en lui assurant de gagner le quart des grains gagnés (sur le droit de mouture ?), sans aucun loyer ni cens. Le compoix d’Olonzac de 1594 indique que Delphine Turque en possède la moitié. Le moulin est également appelé « moulin de Dufau » à cette date, mais Delphine Turque étant l’épouse d’un certain Jean Duffaur cela fait probablement référence à la même moitié. Par la suite, deux actes d’arrentement sont passés par François puis Jean Flory en 1631, 1637 et 1650, pour 200 setiers de froment mesure d’Olonzac (1631) puis 192 setiers (1637). Ces valeurs indiquent que le moulin était alors sans doute très rentable car le loyer se place dans la moyenne haute de ceux des moulins sur l’Aude du secteur. Durant les années 1660 une crue terrible a dû détruire presque entièrement le moulin de Malyver. Les délibérations consulaires d’Olonzac de 1688 demandent ainsi de sortir le moulin, qui était auparavant allivré pour 300 livres, du compoix. Il fait alors désormais partie des non-valeurs « despuis vingt ans pour avoir esté emporté entièrement par la rivière daude où ledit molin estoit construit”. L’usine n’a probablement jamais été reconstruite car il n’en est plus jamais fait mention et les habitants d’Oupia qui allaient y moudre vont désormais au moulin d’Homps.

-

Période(s)

- Principale : Milieu du Moyen Age

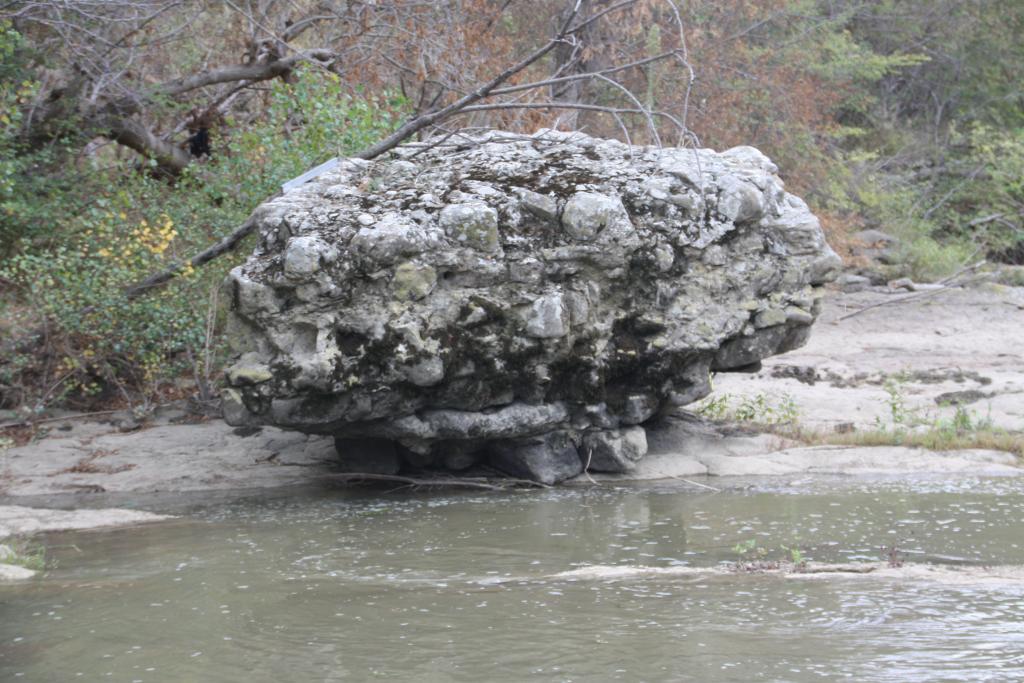

Le moulin de Malyver est placé sur la rive gauche de l’Aude, à l’extrémité sud de la commune d’Olonzac. C’était probablement le seul moulin sur l’Aude situé dans l’actuel département de l’Hérault. Ce moulin était très certainement un moulin à éperon installé dans le lit du fleuve. Il se situait peu avant un rétrécissement de ce dernier (petite chute et rochers à une centaine de mètres en aval) et un peu en amont du “defile de Lengoust”, zone ou l’Aude passe entre deux collines : le Mourrel Ferrat d’Olonzac et la colline de Lengoust côté Tourouzelle. Il n’en subsiste à l’heure actuelle plus que deux massifs de maçonnerie directement poses sur la roche, distants de 3m l’un de l’autre. C’est sans doute les vestiges de l’éperon d’une seule tour/usine car tous deux ont une forme triangulaire caractéristique. Celui place le plus du côté de la rive était probablement un fragment d’une partie haute de l’éperon qui s’est effondré à côté de son emplacement d’origine. Seul le plus gros fragment a conserve ses parements sur deux côtés. Il possède un appareil moyen de pierres de taille en grès, caractéristique de la fin du XIIe ou du XIIe siècle. Cette ruine illustre bien la force des crues car il ne subsiste qu’une infime partie de la tour d’origine. C’est uniquement la base, pleine, de l’éperon qui a subsisté, et encore la puissance du courant l’a fait pivoter sur le rocher. Il y a ainsi d’autres exemples d’éperons mutilés ou renversés en Languedoc, tel l’éperon totalement renversé du moulin de Carrière à Collias (Gard) ou le fragment d’éperon conserve du moulin de Corrosciano à Azille, quelques centaines de mètres en amont de celui de Malyver.

-

Murs

- grès moyen appareil

- grès galet

-

Énergies

- énergie hydraulique produite sur place roue hydraulique verticale

-

Typologiesmoulin à éperon ; moulin dans le lit du fleuve

-

Mesures

F_Orengo_moulinshydrauliques2PHLV

- Longueur de la chaussée non applicable

- Mise en oeuvre de la chaussée non applicable

- Tracé de la chaussée non applicable

- Type de chaussée non applicable

- Etat de conservation de la chaussée détruit

- Longueur du canal d'amenée non applicable

- Hauteur de chute du canal d'amenée non applicable

- Type du canal d'amenée non applicable

- Mode de construction du canal d'amenée non applicable

- Type du canal de fuite non applicable

- Système d'irrigation associé au bief de dérivation non applicable

- Etat de conservation du bief de dérivation non applicable

- Réservoir non applicable

- Superficie du réservoir

- Bassin de retenue non applicable

- Superficie du bassin de retenue non applicable

- Cuve de charge non applicable

- Hauteur de la cuve de charge non applicable

- Diamètre de la cuve de charge non applicable

- Surface au sol (moulin) non applicable

- Nombre de niveaux (moulin)

- Type de plan (moulin) à éperon

- Logement non applicable

- Four non applicable

- Distance entre le moulin et le bourg 2900

- Nombre de roues non applicable

- Précision nombre de roues non applicable

- Type de roue roue verticale par en-dessous

- Nombre de paire de meules 1

- Précision nombre de paire de meules source écrite

- Autre machine liée à la production industrielle ou agricole non applicable

- Equipement de meunerie

- Etat de conservation du mécanisme détruit

- Superficie du bassin versant en amont du moulin 3800

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Ministère de l'Action et des Comptes publics

- (c) Archives départementales de l'Hérault

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Pays Haut Languedoc et Vignobles

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Documents d'archives

-

AD Hérault : A242

AD Hérault. Livre d’hommages au roi (reconnaissances de fiefs) 1394, 1443. A 242.

N° 924 et N° 1006 -

AD Aude : 3J400

AD Aude. Reconnaissances féodales pour le fief du roi à Olonzac, confronts, 1444. 3J400,

f°LXXXXIv° -

AD Hérault : 189 EDT 25

AD Hérault. Olonzac, matrice du compoix, vers 1450/1460. 189 EDT 25.

f°90v° -

AD Hérault : 2E 98/36

AD Hérault. Registre du notaire Maurice Barbe d’Olonzac, 1519. 2E 98/36.

non paginé -

AD Hérault : 189 EDT 26

AD Hérault. Liste de parcelles et de biens préparatoire à la creation du compoix, 1594 (copie de 1604). 189 EDT 26.

F°201v° -

AD Aude : 3E 15471

AD Aude. Registre du notaire Canac d’Azille, 1631 et 1637. 3E 15471.

f°146r°-148v° et f°151r°-154r° -

AD Aude : 3E 15472

AD Aude. Registre du notaire Canac d’Azille, 1631 et 1637. 3E 15472.

f°146r°-148v° et f°151r°-154r° -

AD Hérault : 2 E 98/51

AD Hérault. Registre du notaire Guillaume Charles d’Olonzac, 1650. 2 E 98/51.

-

AD Hérault : 120 EDT BB7

AD Hérault. Olonzac, Délibérations consulaires, 1688. 120 EDT BB7.

Bibliographie

-

Devic (Claude), Vaissette (Joseph). Histoire générale de Languedoc, éd. Privat, Toulouse, 1872-1892.

Acte royal allouant à Béatrix de Thury une rente notamment sur le moulin, 1234 H.G.L. T VIII. Col. 973.

Documents figurés

-

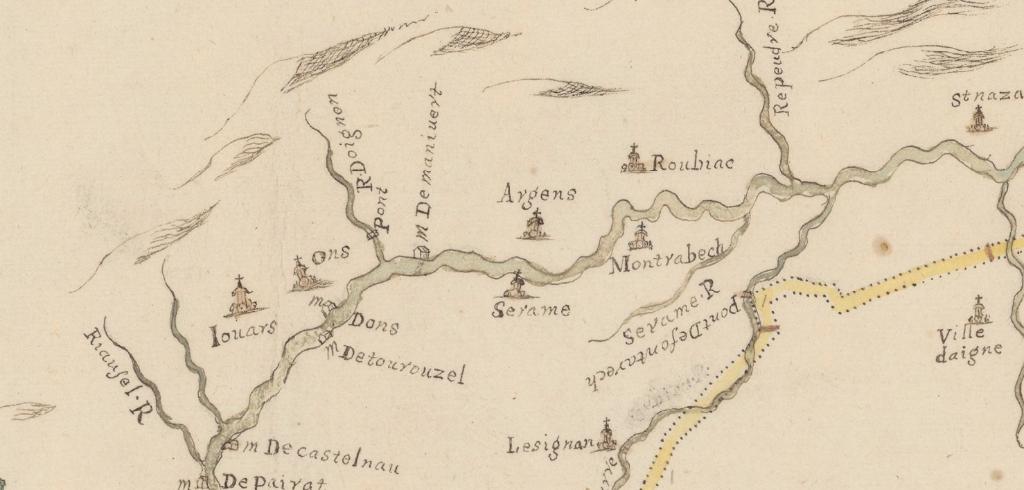

Bibliothèque nationale de France : GE DD-2987 (1470 B)

Bibliothèque nationale de France. Plan geometrique du Canal Roial pour la communication des mers Oceanne et mediterranee Par garonne et Aude en Lenguedoc, 1665. Département Cartes et plans, GE DD-2987 (1470 B). https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53053056j/f1

Archéologue-topographe - Géoptère

Archéologue-topographe - Géoptère