2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

Dossier non géolocalisé

L'essentiel de ce dossier tire ses informations du dossier de protection au titre des monuments historiques et de l'étude diagnostic proposée par Vincent Chapal.

Gabian est connu à l'époque gallo-romaine pour ses eaux thermales. Un aqueduc est même construit pour conduire une partie de ses eaux à Béziers. La collecte de l'huile de pétrole à Gabian est une activité ancienne attestée dès le 17e siècle. On récolte alors l'huile de Gabian à la surface de l'eau de source et on l'utilise principalement à des fins thérapeutiques pour soigner notamment un certain nombre d'affections cutanées ou digestives.

Les propriétés de l'huile de Gabian sont mentionnées pour la première fois en 1605 dans un fascicule édité par André Esprit, docteur en médecine de l'Université de Montpellier. Il dédie son ouvrage à l'évêque de Béziers Jean IV de Bonsi (1596-1621), décrit la propriété de cette "huile de pierre" comme celle "d'eschaufer, dessécher, raréfier, subtiliser, inciser, desopiler, liquéfier, résoudre, dissiper toutes matières froides et produire autres beaux, et signalez effects".

Le précieux liquide est recommandé dans le traitement de la goutte, des douleurs d'oreilles, des taies des yeux, des diarrhées, des coliques, de "froideur de la matrice", des morsures de serpents, de la sciatique et "allege la douleur des dents si on en frotte les gencives…"

Pour faciliter la venue des eaux recherchées, il sera édifié progressivement des galeries souterraines, un bassin de captation abrité dans une salle voûtée puis, plus tard au 18e siècle, un autre bassin et d'autres galeries. L'ensemble semble être l'initiative de l'évêque de Béziers, Bausset de Roquefort (1745-1771). En effet, le numéro du Mercure de France, de janvier 1750, annonce la remise en état de la fontaine de Gabian par le prélat qui s'attache à "en rendre le bénéfice utile au public".

Pour éviter les falsifications de l'huile, il charge une personne de confiance de sa vente en bouteilles scellées et équipées du sceau et des armes du prélat. L'huile de Gabian ainsi préparée guérit "les fièvres, la colique, les plaies, les maux de dents, préserve de la peste " », Elle se vend à Béziers, ou au monastère de Cassan et enfin, à Paris "chez M. Granier, rue de Harlay, dans la maison d'un pâtissier, au second étage, près le Palais".

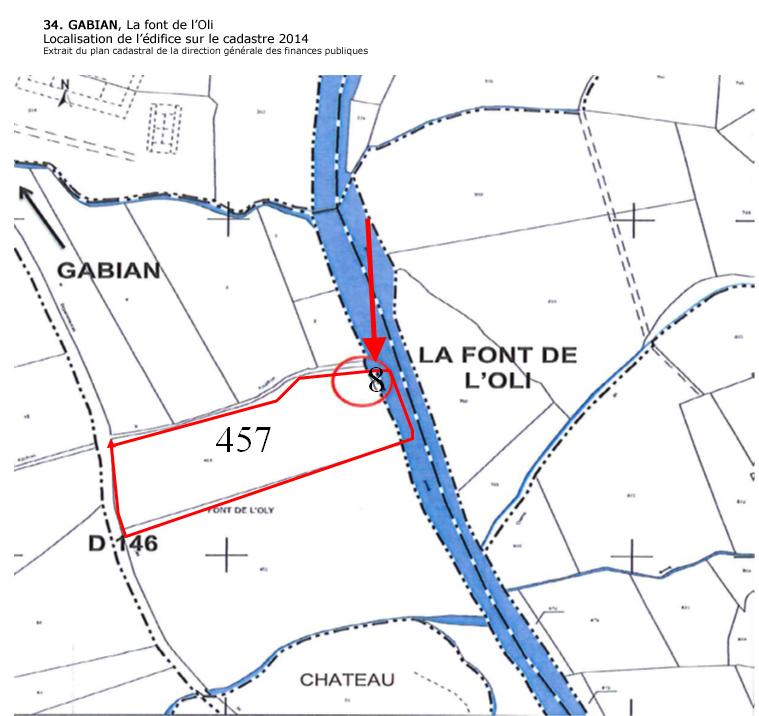

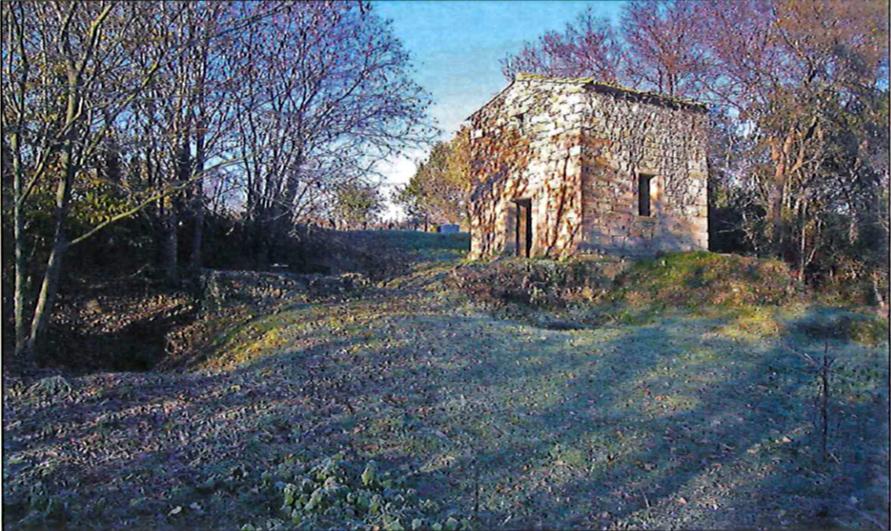

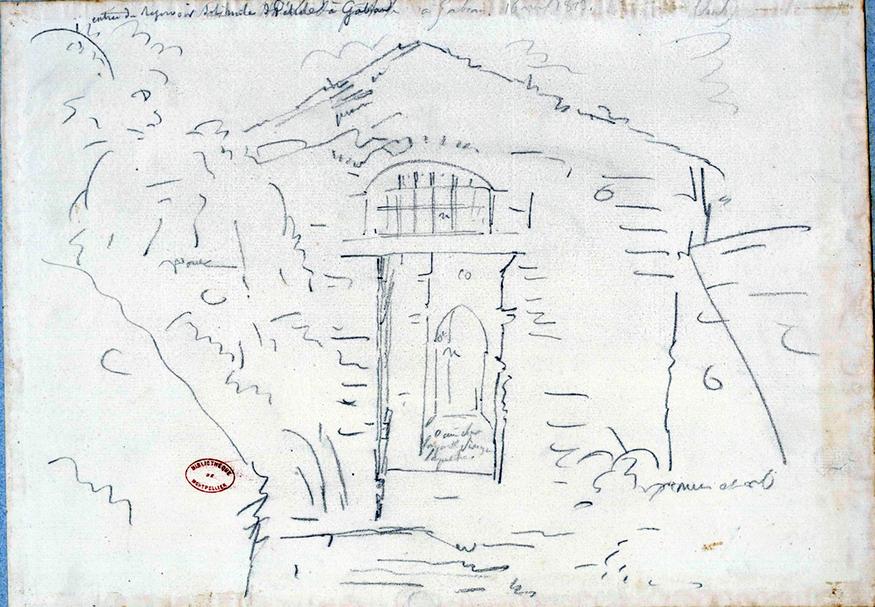

A la fin du 18e siècle, la source produit 3 à 47 quintaux de pétrole. Le site est dessiné par J. M. Amelin dès 1823. La cabane de captage est représentée sur le plan cadastral de 1830 de même que le canal de fuite en bord de rivière. L'ensemble, soigneusement bâti en pierre, est encore aujourd'hui en place, mais le pétrole n'est plus visible que par suintement ponctuel. En effet, l'économiste H. Creuzé de Lesser signale en 1824 que "depuis dix ans environ l’on ne recueille plus". On mène alors des travaux complémentaires pour tenter d'augmenter le débit de la source mais ils vont aboutir à son tarissement en 1878. Deux forages faits en 1885, l'un au nord et près de la source, l'autre au sud, à quelques centaines de mètres du site n'ont rien donné. Il faut attendre 1923 pour qu'un nouveau forage redonne à la source un débit de 500 à 600 litres de pétrole par heure. D'autres puits sont forés par la suite.

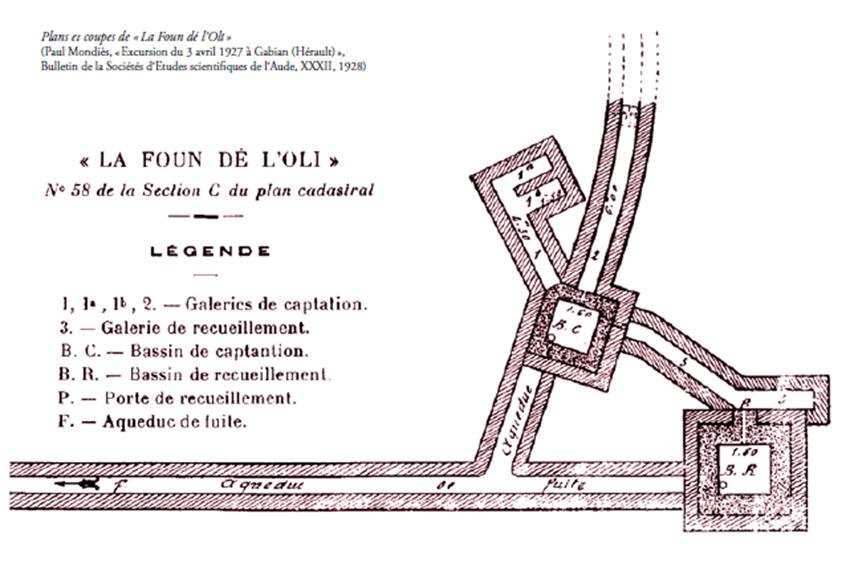

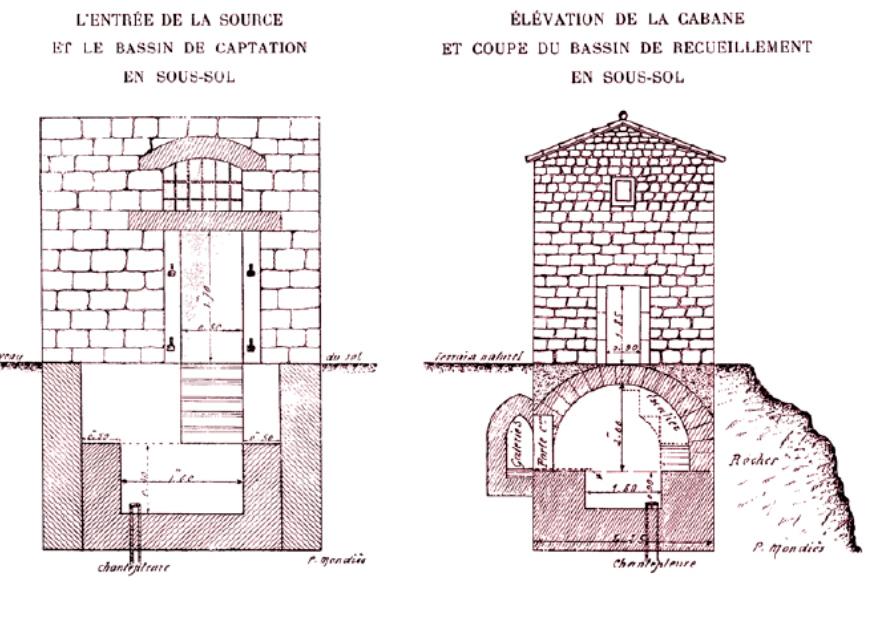

Des plans détaillés de la structure sont réalisés en 1927 par P. Mondiès (Bulletin de la Société d'études Scientifique de l'Aude, XXXII, 1928). La source s'est tarie depuis.

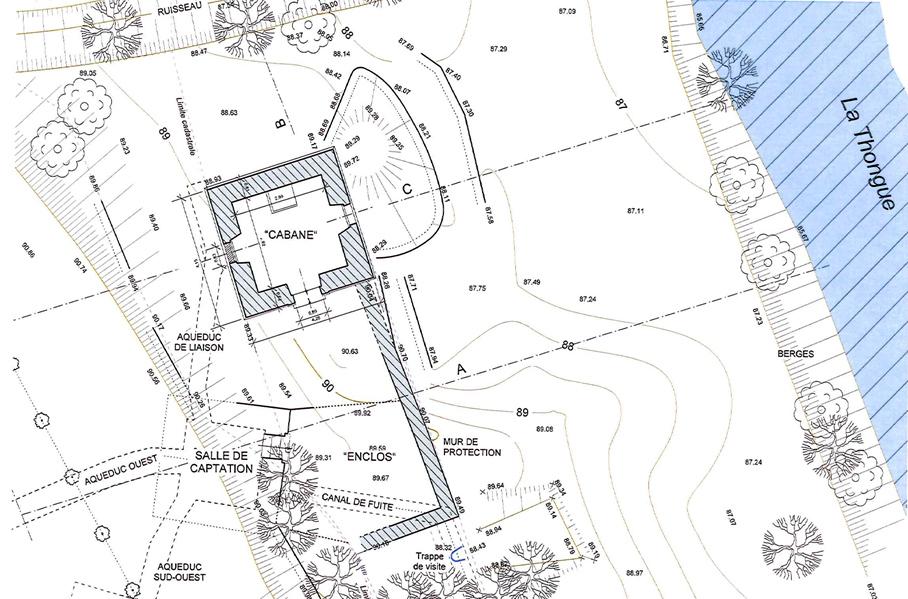

Le site se compose de plusieurs bâtiments et édicules inclus dans un enclos. Une première salle voutée semi-enterrée abritant un bassin était alimentée par deux galeries aqueducs. Ce système a été ensuite complété d'une deuxième salle voutée reliée par une galerie de liaison à la première et surmontée d'un étage, l'ensemble étant dénommé la "cabane". Des aqueducs de fuite complétaient le dispositif et évacuaient l'eau vers la rivière. L'ensemble est aujourd'hui partiellement bouché par les dépôts de boues et de limon amenés par les crues.

Les murs sont en pierre de taille et en moellon. Les galeries sont couvertes de dalles de pierre et parfois voûtées.

Esprit André, Discours de la nature, et proprieté d’un certain suc huilleux, nouvellement descouvert en la Province du Languedoc, pres d’un village nommé Gabian Dioceze de Beziers que le vulgaire appelle huille, Jean Gillet, Montpellier 1605, 20 p. [rééd. P. Ménier, Paris 1609].

Un suc huileux, la Font de l'Oli, dans "mémoires d’une communauté"; Les Arts Vailhan.

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie