Résumé. Elevé pratiquement a novo vers 1448 par l'architecte Simon de Beaujeu pour Jacques Coeur, grand argentier du royaume. Acquis et rénové en 1632 par les trésoriers de France, puis remanié une nouvelle fois pour la même administration à partir de 1676 par l'ingénieur de La Feuille, inspecteur du canal des deux mers, assisté du maçon Antoine Arman. Achat, à la vente des biens nationaux, par François-Xavier de Lunaret, conseiller à la cour royale de Montpellier, rénovations diverses pendant les trois derniers quarts du 19e siècle.

L'hôtel de Dame Urbaine puis de Jacques Coeur : La première mention connue du fonds sur lequel est édifié l'hôtel des Trésoriers de France, apparaît dans le compoix de l'année 1429 qui le désigne comme étant la propriété d'une " madona Hurbana ", veuve d'un Urbain en lequel il faudrait reconnaître Urbain Grimoard de Senhoret, juge de la " Part Antique ", conseiller au Consulat et propre frère du pape Urbain V. Le fonds unissait alors les deux parcelles portées au cadastre contemporain sous les numéros 46 et 47 et résultait sûrement d'une opération de remembrement, car les anciens rôles de taille situent dans cette région de l'île un "passatge ", une venelle, qu'il est impossible de localiser avec une absolue certitude, mais dont les puits de lumière de l'hôtel des Trésoriers semblent jalonner le parcours et perpétuent peut être le cheminement. Cette venelle se poursuivait d'ailleurs dans l'île voisine du Consulat, où divers indices archéologiques permettent encore d'en reconstituer le tracé. Le document fiscal de 1429 s'attarde à décrire les deux éléments dont est composé le fonds de Dame Urbaine : l'un sur lequel celle ci a sa demeure et que le compoix dénomme " l'ostal gran " ; et l'autre, qu'il appelle 11 le petit ostal ", et qu'il dit se trouver tout en ruines, façe à l'église paroissiale Sainte Foy - depuis chapelle des pénitents blancs blancs. En tout, ces deux superbes parcelles traversantes totalisaient une superficie de près de 1900 m2.

On ignore à quelle date et dans quelles circonstances précises Jacques Coeur devint l'acquéreur de ce fonds : aucune trace de la transaction n'est parvenue jusqu'à nous et le compoix de 1448, dans lequel devrait s'en trouver mention, omet de signaler le " local " et son nouveau propriétaire : aussi bien au cours d'une de leurs délibération relatives à la réfection du nouveau compoix, les Consuls montpelliérains avaient-ils trouvé à propos d'exempter de la taille les biens de ce considérable personnage, bienfaiteur potentiel de leur ville : il est donc normal que celui ci ne figure pas sur la liste fiscale. Seule est signalée dans le compoix de 1448, tout à fait indirectement et seulement à titre de confront, " lo estable de mossen l'argentié " : or cette étable, comprise dans la liquidation des biens de Jacques Coeur après la disgrâce de celui ci en 1454, fut mise en vente et acquise pour 110 livres par un bourgeois montpelliérain, Philibert de Nèves. La liste des mutations de propriété, complète depuis cette transaction, permet d'identifier l'emplacement de cette étable avec la parcelle n° 47 du cadastre contemporain.

Quant à " l'ostal gran " de Dame Urbaine, mis en vente au même moment que l'étable pour 825 livres il fut d'abord retiré des enchères pour être proposé à nouveau et, cette fois, pour la somme considérable de 1000 livres : " pour ce que la Grant maison qui fut dudit cuer ... n'estait mise à prix que 825 livres, qui n'estoit pas prix raisonnable, par l'advis de Monseigneur de Carcassonne et autres commissaires je l'ay mise pour le Roy à 1000 livres " dit le journal de Jean Dauvet, liquidateur des biens de l'Argentier.

" La Grant maison que Jacques Cuer avait " déclare un peu plus loin le manuscrit de Dauvet, " a esté délivrée au Procureur du Roi comme dernier enchérisseur soit à Jehan Forestié, Seigneur de Vauvert, ennemi juré de Jacques Coeur, l'un des artisans les plus acharnés de sa perte que l'on trouve mentionné quelques années plus tard, au compoix de 1470, comme étant le propriétaire de la maison - reçue sans doute du monarque à titre de gratification pour ses bons services dans l'affaire de l'Argentier.

Dés lors la liste des mutations de propriété, sans lacune jusqu'à nos jours, permet, sans aucun doute possible, d'identifier la demeure avec la parcelle n° 46 du cadastre contemporain : et c'est sur elle qu'est édifié l'hôtel des Trésoriers de France. Cette identification, conforme aux assertions des historiens les plus anciens notamment d'Aigrefeuille - ne peut donc faire l'objet d'aucun doute et la controverse lancée en 1899 par l'historienne Louise Guiraud ne repose en réalité que sur une interprétation fautive du compoix de 1448 dans lequel l'érudite, ayant pris la partie pour le tout a voulu voir l'hôtel de Jacques Coeur dans ce qui n'était que son étable : l'examen de la médiocre voisine aurait pu éviter cette bévue et la confuse discussion qui s'en est suivie.

Enfin le nom de Forestié ne se trouve en aucune façon dans le compoix de 1445 où Louise Buiraud prétend l'avoir lu. Jacques Coeur fit-il procéder à des travaux sur sa demeure montpelliéraine ? certainement, et ce sont encore les papiers du procureur Jean Dauvet qui documentent cette campagne : un changement de parti étant intervenu en 1448 sur le chantier de la Grande Loge des marchands - pour lors en construction (voir cette notice) - Jacques Coeur y fit prendre des encadrements de baies devenus sans usage pour les mettre à sa propre maison : quant aux linteaux dit le journal du procureur, " et autres pierres d'icelles croisées, qui furent taillés selon le devis et premier marchié, ( ils ) furent portés en l'ostel du dit Jacques Cuer, en ceste dicte ville, et là en fut emploié partie".

Après Jehan Forestié, c'est sa fille, " Dame de Monsauren ", comme le désigne le compoix - ou de Monsoreau -, qui possède l'hôtel que se transmettent à sa suite ses héritiers, jusqu'à l'acquisition de la demeure, vers 1550, par Simon de Fizes, sieur de Sauve et gouverneur de la place de Montpellier.

Vers la fin du XVIe s l'immeuble passe par le jeu des alliances matrimoniales, à Jean des Ursières, seigneur de Castelnau, lui aussi gouverneur de Montpellier, et sous lequel la demeure prend le nom, peu usité dans cette ville, de " chastel " de Castelnau, probablement suggéré par l'ampleur du parti architectural, dont la grande vue urbaine de la cosmographie Universelle de Sébastien Muïnster, donne un aperçu avantageux.

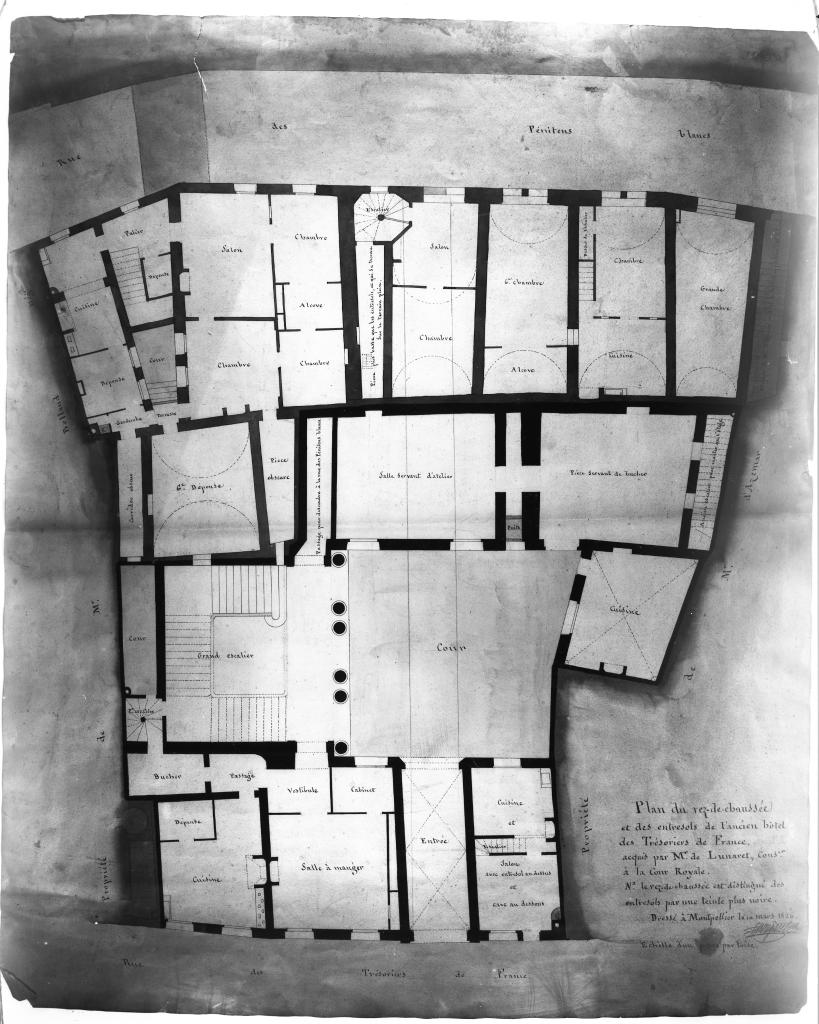

L'hôtel des Généraux, puis des Comptes. En 1480 cependant, l'immeuble avait déjà perdu sa fonction exclusive d'hôtel particulier et nous savons par les compoix que, dès cette date, une partie en était louée par la cour des Aides dont le nom s'attacha à la demeure longtemps après le déménagement de cette juridiction au " palais " : la vue de Sébastien Muînster, en 1544, donne encore la maison pour celle des " Généraux ". A leur place pourtant s'était établie, au moins depuis 1523, la Cour des comptes qui conserve ses bureaux dans l'immeuble jusqu'à une date indéterminée. Les Trésoriers de France, enfin, choisissent à leur tour de louer les mêmes locaux en 1606. Après une courte éclipse pendant la décennie de 1520 au cours de laquelle les Trésoriers ont leur siège à Béziers puis à Pézenas, ils regagnent Montpellier et, en 1632, délibèrent d'acquérir le " chastel " de l'héritière de Castelnau, Yolande des Ursières : l'acte de vente, conclu pour 21000 livres, comprend, outre l'hôtel, un jardin situé à l'abri des courtines de l'enceinte, dans l'île voisine des pénitents blancs.

L'hôtel des Trésoriers de France. L'immeuble tel que le reçoivent les trésoriers n'est pas parfaitement adapté aux besoins de la compagnie et plusieurs travaux s'imposent d'urgence pour raccommoder ses parties les plus vétustes ; l'année même de l'acquisition de l'hôtel, Simon Levesville, " maître des ouvrages royaux en la sénéchaussée et gouvernement de Montpellier "est prié de dresser le devis des réparations nécessaires ". Il ne s'agit dans ce document daté du 27 novembre, que de changer des portes, vitrer des croisées, abattre des cloisons, curer un vieux puits afin de le remettre en service etc : le propos est de consolider la bâtisse, l'assainir et améliorer ses distributions ; en aucun cas d'en modifier le parti d'ensemble ni d'en changer l'esthétique. Aucun document ne nous indique dans quelles conditions ces travaux furent réalisés, ni même s'ils le furent.

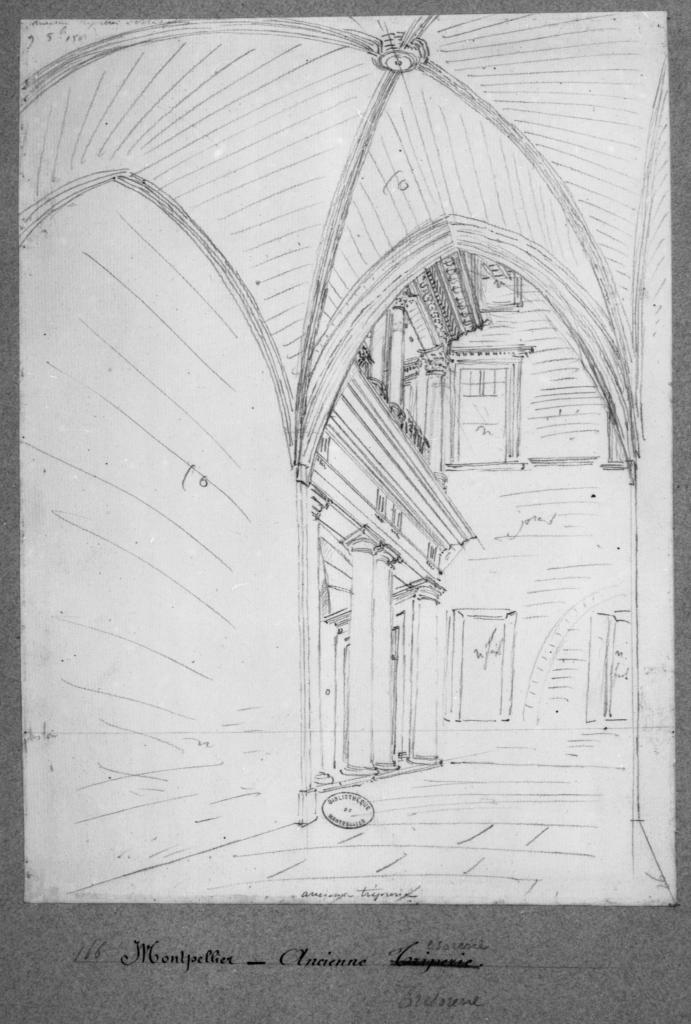

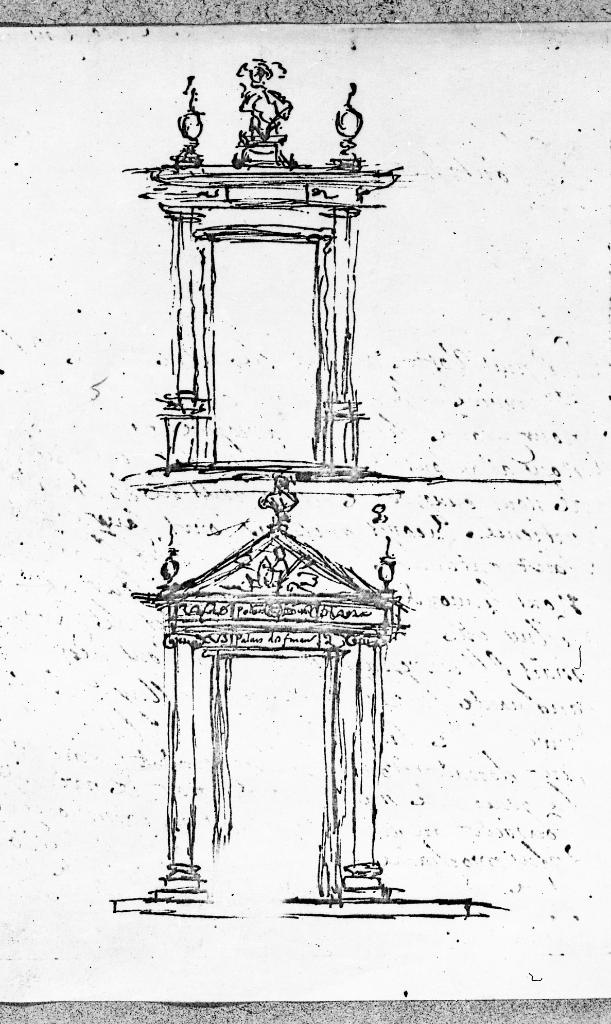

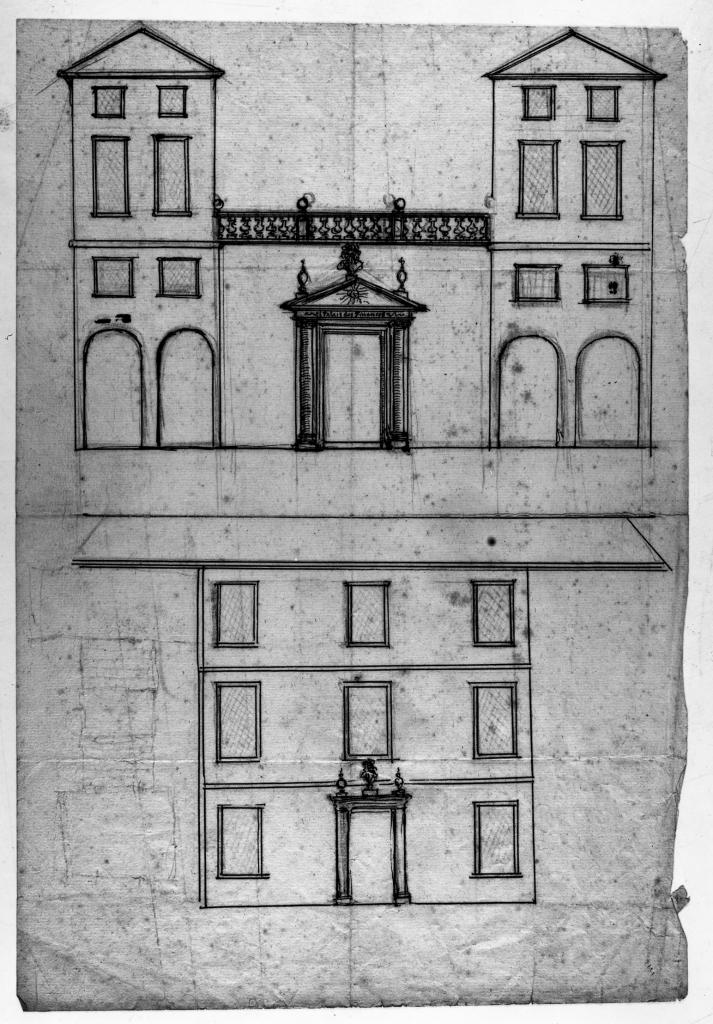

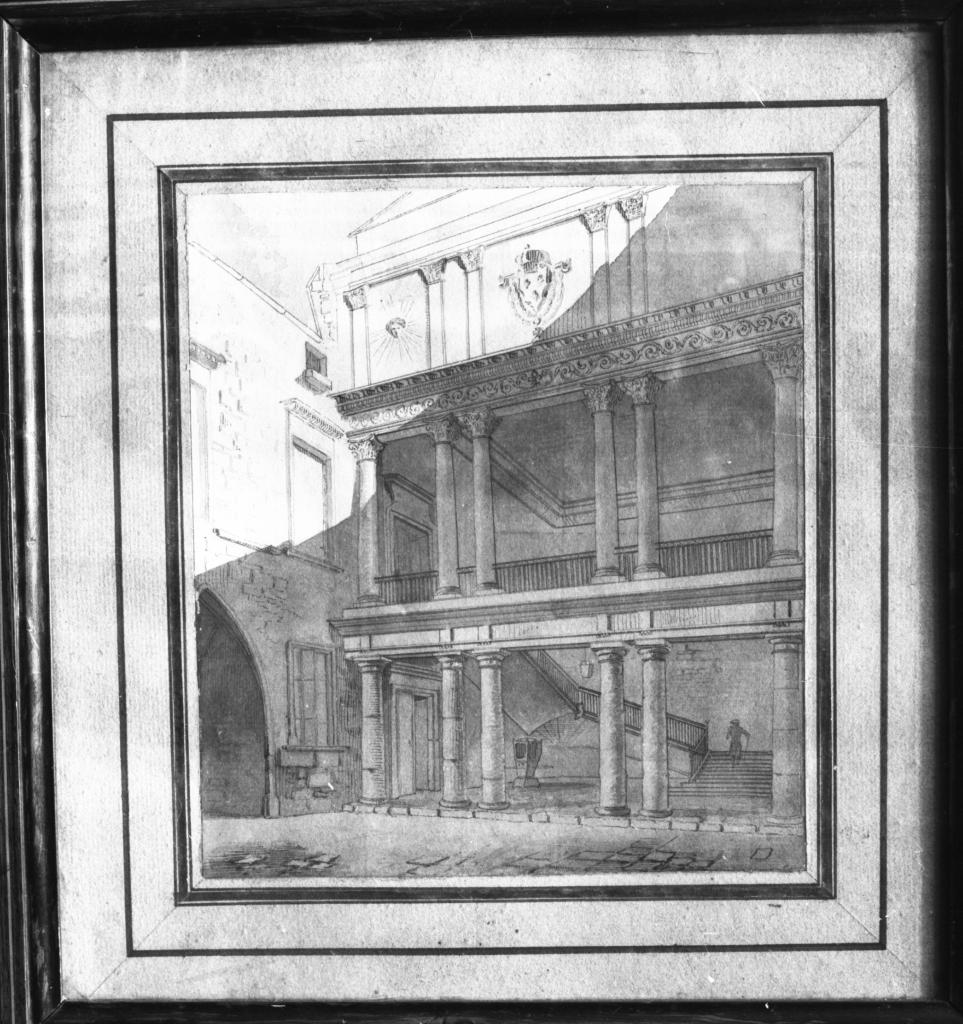

En 1676 une rénovation général de la vieille demeure, devenue paraît-il d'une vétusté alarmante, s'impose à nouveau dont le roi, aurait donné l'ordre. Paul Alexis de la Feuille, sieur de Merville, " inspecteur pour le roi aux ouvrages du canal de la communication des deux mers, en Languedoc", est commis à l'exécution d'un devis : le document, achevé le 15 juin 1676, est agréé par l'Intendant de la province et les travaux sont baillés à prix fait et adjugés selon la procédure habituelle de la " moins dite ", pour 11 000 livres, à Antoine Armand, " entrepreneur et architecte de Montpellier, " suivant la double titulature que lui donnent le procès verbal de l'adjudication ( 24 juillet 1674 ) puis le contrat de bail ( 19 août). Ce dernier stipule que l'entrepreneur devra commencer le chantier par la démolition de la vieille vis de l'escalier et son remplacement par un escalier à trois volées suspendues, en cage ouverte, avec sa façade à trois ordres superposés et son couvert en forme de dôme. Cet escalier devant distribuer le seul étage noble, un " petit degré à vis " ajouré d'arcs rampants sur un puits de lumière a aménager au dos de la grande cage, est prévu dans le même chapitre du contrat. Ce dernier stipulait encore que les travaux devraient être livrés achevés dans les douze mois : quatre ans et huit mois plus tard le chantier s'éternisait encore. A la demande de l'entrepreneur, inquiet des dépassements au devis intervenus à la demande des trésoriers pendant le cours des travaux, une vérification générale des ouvrages est ordonnée et Alexis de la Feuille, commis par ordonnance de l'Intendant du 12 avril 1688, pour procéder aux formalités d'usage. Le Procès verbal, rédigé par l'inspecteur royal, met en regard sur deux colonnes les articles du devis et la description des ouvrages accomplis : un seul, sur les quatre chapitres que comportait le devis, a été effectivement réalisé, le premier auquel était astreint Armand, le grand escalier. Encore le document nous apprend-il que les proportions initialement prévues pour cet escalier ont été considérablement amplifiées en cours d'ouvrage et que la superficie de la cage, d'abord projetée de 30 cannes carrées, a été portée en réalité à 45 cannes carrées. C'est apparemment en ces augmentations que sont passées les 2038 livres de dépenses que les comptes de l'inspecteur font apparaître en sus des 6000 livres auxquelles avait été initialement évaluée la construction de l'escalier. La Feuille donne ensuite un état détaillé de plusieurs menus ouvrages non prévus au devis et réalisés à la demande des trésoriers comme étant nécessaires à l'amélioration de leur maison : percements des portes dans l'appartement du Doyen, escaliers secondaires devant relier les bureaux aux appartements de flbnction des étages, cloisons ou cheminées etc. Les exigences de la commodité ont pris le pas sur le décorum : ces dépenses supplémentaires se montent à 1178 livres et la Feuille doit constater que les 584 livres encore intacts pour atteindre le montant de l'adjudication, ne pourront suffire à l'accomplissement du reste du contrat. Ce dernier prévoyait encore de transférer l'entrée principale de la demeure " de la petite rue fort étroite et tout à fait incommode " où elle se trouvait jusqu'alors pour la placer du côté opposé, au levant, du côté de l'ancienne église Sainte Foy, " où les aborts sont aizés "; de faire sur cette façade une grande porte monumentale et d'ouvrir un passage à travers le corps d'entrée pour gagner la cour. Un autre chapitre du devis prévoyait encore de réparer l'appartement du doyen. Un dernier chapitre enfin, concernait la réfection du corps de logis " du côté de l'ancienne entrée, sur la petite rue ". Sous cette nomenclature anodine, c'est en réalité la rénovation complète de la demeure qui était programmée et sa réédification en un somptueux " palais des Finances " d'un goût entièrement moderne. On manque d'informations textuelles sur la suite de l'entreprise qui, l'escalier achevé et les façades de la cour harmonisées, tourna court.

En 1685, on procède à de nouveaux travaux de sous oeuvre dont l'entrepreneur est, encore, Antoine Armand. Puis en 1705 s'ouvrent de nouveaux chantiers confiés cette fois à Béléze ( ? ) " maître plâtrier " de la ville. Le contrat de bail mentionne la " nécessité pressante " de ces travaux. Il comporte deux chapitres : réfection complète du plafond de la cage d'escalier devant former fausse voûte en arc de cloître ; et consolidation de la charpente du couvert : " sera miz un chaciz au pourtour du dôme ... arresté par quatre équières de fer aux quatre quoinz ... pour retenir l'écartement de la charpente ".

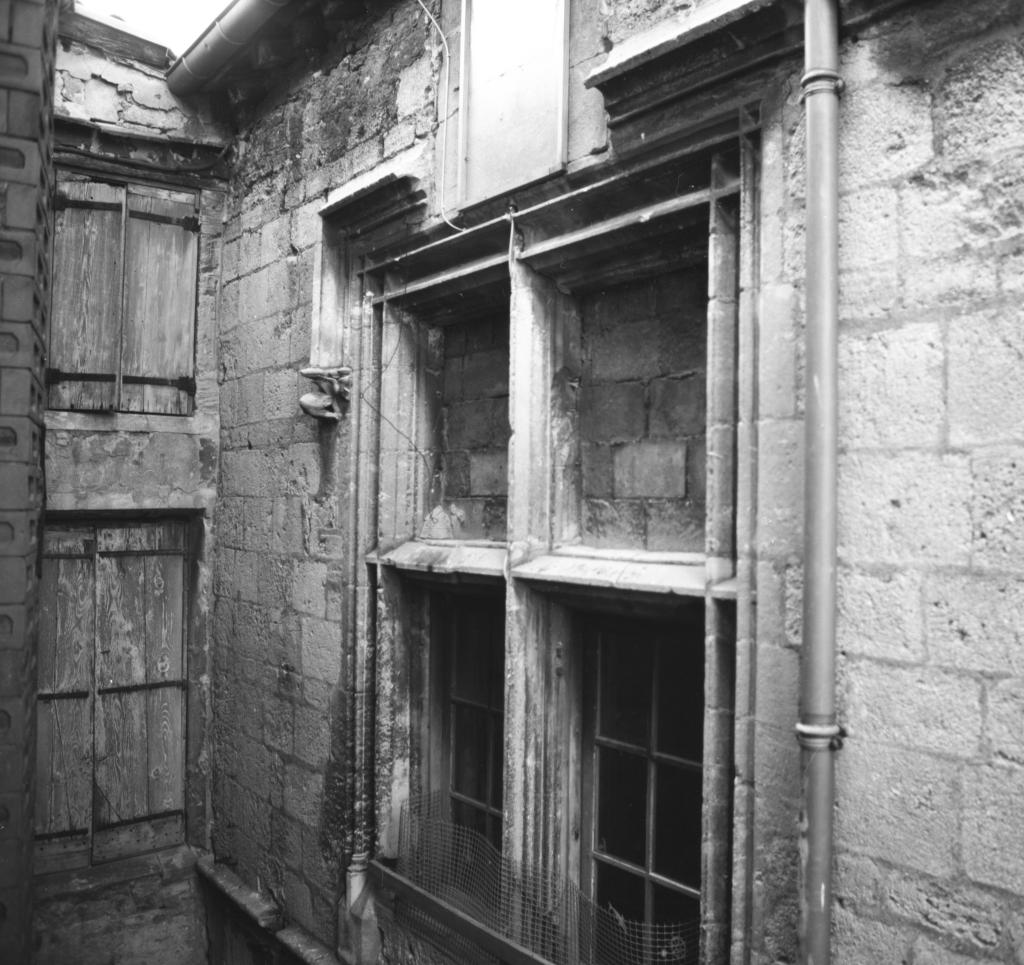

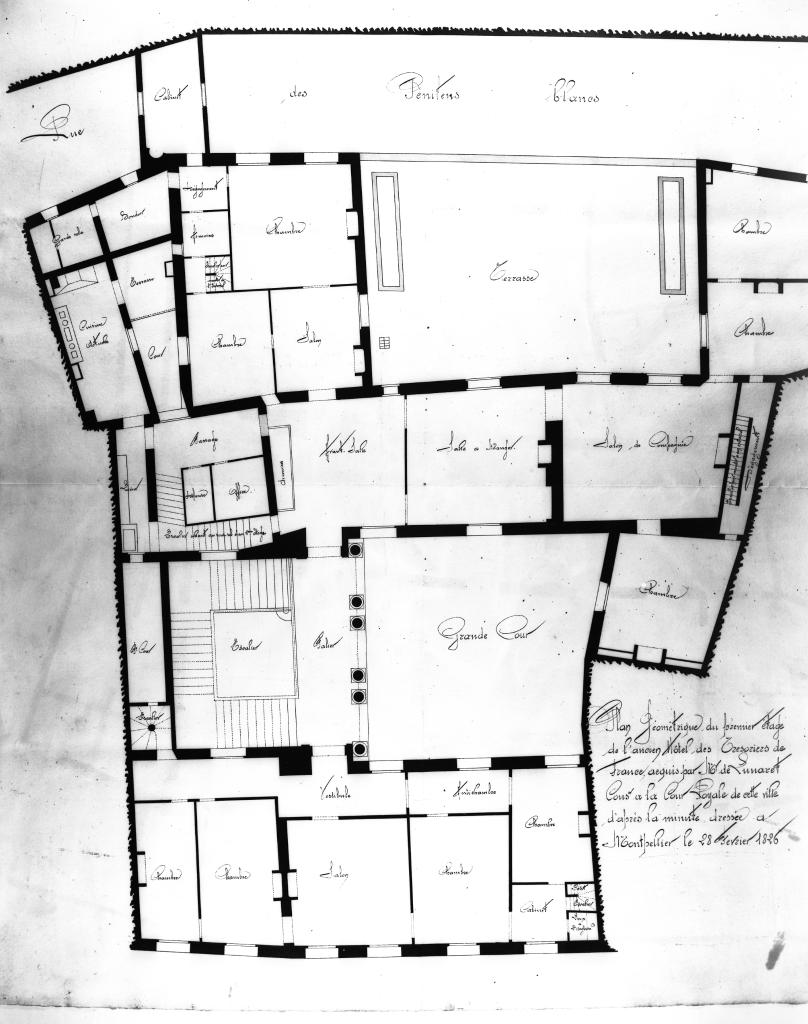

Les années 1730 - 1731, voient de nouveaux travaux, de peu de conséquence, dans la demeure : notamment l'on transporte la chapelle jusque là " scituée au rez de chaussée de la rue dans un endroit si peu convenable ... dans l'une des salles du 1er étage ". Le Grand plan certain de 1734 la montre dans son emplacement primitif. De plus l'on enlève a quelques fenêtres sur la rue leurs " meneaux de pierre de taille qui oste le jour ". L'adjudicataire de cette campagne est Jacques Desfours.

Le dôme de la cage d'escalier avait déjà donné quelques inquiétudes en 1705 - soit 25 ans à peine après sa construction. Plus graves paraissent celles qu'il se remet à susciter en 1737. A cette date le syndic des Trésoriers représente à l'Intendant que " le poids de cet édifice afaissoit si fort le mur de la façade construit sur huit colonnes qu'il l'avoit fait sortir de son aplomb " ( ce qui peut encore se vérifier aujourd'hui ) "et qu'il ne serait point prudent de le réparer dans la même forme ". De Bernage, l'Intendant, commit donc deux architectes, Etienne Giral et à nouveau Jacques Desfours pour dresser devis des travaux. L'expertise des deux hommes justifie amplement toutes les craintes : le dôme disent-ils " a été anciennement constitué d'une forme piramidale reanfflée vers sa baze, d'une si foible charpente composée de plusieurs courbes qui ne sont liées que par les lattes où sont clouées les tuiles et par les listeaux intérieurs qui forment le vieux platfonds, de sorte que cette construction est si peu solide, et même si peu en uzage dans ce païs à cause des grands vents extraordinaires qui y régnent que MM les Trésoriers furent obligés il y a environ vingt cinq à trente ans " (en fait, on l'a vu, en 1705), " d'y faire faire au dessous une seconde charpente ". Depuis lors, déclarent les experts " le couvert n'a pas laissé de se dégrader insensiblement parce que ces sortes de couverts ne sont pas en usage et que nos ouvriers n'ozent pas y aller pour les réparer ". Ils proposent donc de le supprimer et de le rétablir " suivant l'uzage ordinaire du paîs " soit : " en deux pentes ". Pour ce faire ils proposent de remonter les quatre murs de cage, " de former un frontispice " en façade sur cour et un pignon sur le mur opposé " pour accompagner les deux pentes qu'on doit donner au nouveau couvert ". Ce qui fut en effet réalisé.

L'hôtel de Lunaret. Déclaré bien national, après la dissolution de la compagnie, la maison est mise en vente en 1791, et acquise par François Tandon, négociant. Elle est vendue à nouveau en 1826 par Jean Jacques Tandon fils du précédent, et achetée par Rose Belmont, épouse de Aphrodise François Xavier de Lunaret, conseiller à la cour Royale de Montpellier.

Aussitôt installé dans le vieil hôtel des Finances, Lunaret entreprend dès 1826, de porter le grand escalier jusqu'au second étage, en lui ajoutant trois volées droites supplémentaires et un palier : l'architecte est Noël Nanquette et Jean Joseph Daras, ou Darac, " Maître maçon patenté à Montpellier ", l'entrepreneur. On peut noter dans le devis de ces travaux le souci de traiter les nouveaux ouvrages en conformité avec ceux de 1676 fut-ce au prix de quelques tricheries techniques : " le palier du second étage... sera construit en charpente ... son plafond en plâtre blanc formera un demi berceau, il imitera autant qu'il sera possible la coupe et le platfond du dessous du palier du premier étage ".

La seconde grande entreprise de Lunaret, sous la conduite du même architecte et avec la participation du même entrepreneur fut ensuite - 1826 à 1829 - de remanier l'entière façade orientale de la maison, du côté de sainte Foy et d'y faire reporter la grande entrée de la maison - comme l'avait rêvé naguère Alexis de La Feuille. Après 1833, Lunaret acquiert une maison mitoyenne de la sienne, la maison Lescure, dont l'une des façades, aveugle, dresse l'une de ses élévations sur la cour des trésoriers, face au grand escalier, et l'autre suit l'alignement de la façade occidentale de l'hôtel. Le conseiller s'emploie à rénover ces façades pour les mettre en harmonie avec le reste de la maison.

Les entreprises de Lunaret connaissent une assez longue pause au terme de laquelle le Conseiller se lance dans de nouvelles rénovations : pavage du grand escalier et réfection de son plafond sur les dessins, classiques encore, de l'architecte Margouirès en 1870 ; création d'une allée d'entrée, de style troubadour cette fois, dans le quartier occidental de la maison, toujours sur le dessin de Margouires lequel propose dans les mêmes années les projets non réalisés d'un oratoire néogothique, à créer sur le ponceau reliant l'hôtel à la chapelle des pénitents blancs. Dans les appartements c'est encore aux styles historiques que sacrifie Lunaret en commandant en 1867 à la maison Vireben de Toulouse une énorme cheminée de staff à sujets et devises inspirés du siècle de Jacques Coeur et divers décors que les documents du temps certifient de " style renaissance ". Madame de Lunaret une fois veuve poursuit l'oeuvre d'embellissement du défunt conseiller et fait placer une cheminée et divers décors de plâtre de " style moyen âge " sur les dessins de l'architecte Jules Février.

L'héritier du Conseiller et de Rose Belmont, Léon de Lunaret, mort sans descendance, lègue la demeure en 18... à la Société archéologique de Montpellier. La maison Lescure nouvellement acquise par Lunaret avait une autre façade sur la rue des Trésoriers de France. Lunaret la fit mettre en harmonie avec le reste de sa maison, et reproduire la modénature des haies et prolonger les bandeaux de division d'étapes - Le dessin de cette réfection existe, mais il est sans date et sans signature ( Nanquette ? )

En 1834, J.J.Darrac, le maçon patenté dont Lunaret ne cesse plus de s'attacher les services, s'engage à faire la réparation à la portion de maison acquise par Madame de Lunaret des héritiers de Adhémar Labaume, et située rue des Trésoriers de France.

L'escalier ne sera totalement achevé qu'en 1876-1878. C'est alors que, sur des dessins de Margouirès, architecte à Montpellier, Lunaret commande à la Maison Noël Estève - spécialisée sous l'enseigne de ND de La alette dans la vente d'articles religieux et comme telle en relation avec des marbriers d'Italie - le revêtement de sol en marbre d'Italie pour paver le rez de chaussée, le repos et le grand palier de l'escalier. Du même Margouirès existent encore les dessins préparatoires datés aussi de 1878 pour les motifs de fleurons en plâtre décorant le plafond de la cage. Au même moment - et avec le même architecte - Lunaret s'intéresse un temps au projet d'aménager un oratoire ayant regard à l'intérieur de la chapelle des pénitents blancs avec laquelle Lunaret possède une chambre mitoyenne, sur le ponceau franchissant la rue Jacque Coeur - Divers dessins de Margouirès pour une chapelle de style troubadour, conservés dans les archives de Lunaret, se rattachent peut être à ce projet.

En 1878-79, Margouirès dessine encore le porche dans oeuvre, lui aussi de style troubadour, qui commande l'entrée de l'hôtel du côté de la rue des Trésoriers de France - Au contraire de la chapelle, dont- les dessins sont demeurés sans suite, ce projet a été exécuté.

La rénovation de la salle à manger date des années 1867 : la pièce maîtresse du décor est une imposante cheminée avec " encadrement, colonnes et statues suivant dessin " oeuvre de la Maison Virebent et frères, 4 rue Fourbastard à Toulouse, qui fut "livrée en même temps que quatre couronnements de porte, à fleurons crochets et armoiries, dans un style assorti rappelant le XVe siècle, en staff probablement comme l'est aussi la cheminée. C'est Jacques Coeur, ancien occupant présumé de la maison qui fournit le motif de la décoration : les phylactères entrelacés avec les figures accostant la cheminée portant les devises du grand argentier : en bouche close n'entre mouche etc, et ses armoiries.

La même manufacture livre l'année suivante une autre grande cheminée, mais cette fois de " style Renaissance", ainsi qu'un " chambranle et son décor " : ce sont probablement là les éléments du décor du petit salon adrtenant à la salle à manger, depuis appelé chambre de la Reine : il s'y trouve un portrait d'après Rubens de la reine Marie de Médicis commémorant paraît-il un séjour de la souveraine dans cette maison.

Madame de Lunaret poursuit l'oeuvre de son mari en procédant à l'aménagement du grand salon en 1883 - 1884. Ici le clou du décor est une grande " cheminée en staff se composant de pieds droits ... traverse avec écussion aux armes de Madame la Comtesse, au-dessus de la traverse galerie de onze niches, pinacles, colonnes et nervures entre ; dans ces niches, figures représentant des guerriers hommes d'armes, pages etc ... onze modèles différents ... armature de fer " - comme accessoires, il y a la porte d'entrée du salon, " de style Louis XII ". Le tout est l'oeuvre de Houguenade, sculpteur, et fils ( 14 rue des Apennins à Paris ). D'après les dessins de Jules Février architecte ( 3 rue de la terrasse, Paris-Monceau ) - du même architecte et de la même année existe le projet d'un décor peint " en style moyen âge " pour le plafond d'une des pièces de l'hôtel Lunaret - le même salon, peut-on croire, auquel était destinée la cheminée.

En 1884 c'est au style Louis XVI que sacrifie la comtesse de Lunaret : Henri Van den Broucke successeur, tapissier, s'engage à livrer à l'hôtel un salon Louis XVI composé de 8 fauteuils, 4 chaises, un canapé etc ... Du même moment date peut être la cheminée, elle aussi Louis XVI, dont nous est parvenu le dessin et qui a été effectivement construite pour l'un des salons ouvrant sur la terrasse de l'hôtel, du côté de la rue Jacques Coeur. On ne sait de quand exactement datent la cheminée et les lambris du " salon de compagnie " dont les dessins préparatoires, signés Galinier ainé, nous sont parvenus.

Enfin il y a lieu de signaler plusieurs dessins de style néoclassique datables des années 1820-1830 de cheminées, encadrements ou peintures de baies conservés dans les archives de la famille de Lunaret qu'on semble pouvoir rendre encore à Galinier.