Le territoire de Grand Auch Coeur de Gascogne compte un beau corpus d'écoles dites "Troisième République", mais aussi quelques édifices exceptionnels plus récents, des années 1930 et 1950 notamment.

- étude ponctuelle

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsécole

-

Aires d'étudesGrand Auch Coeur de Gascogne

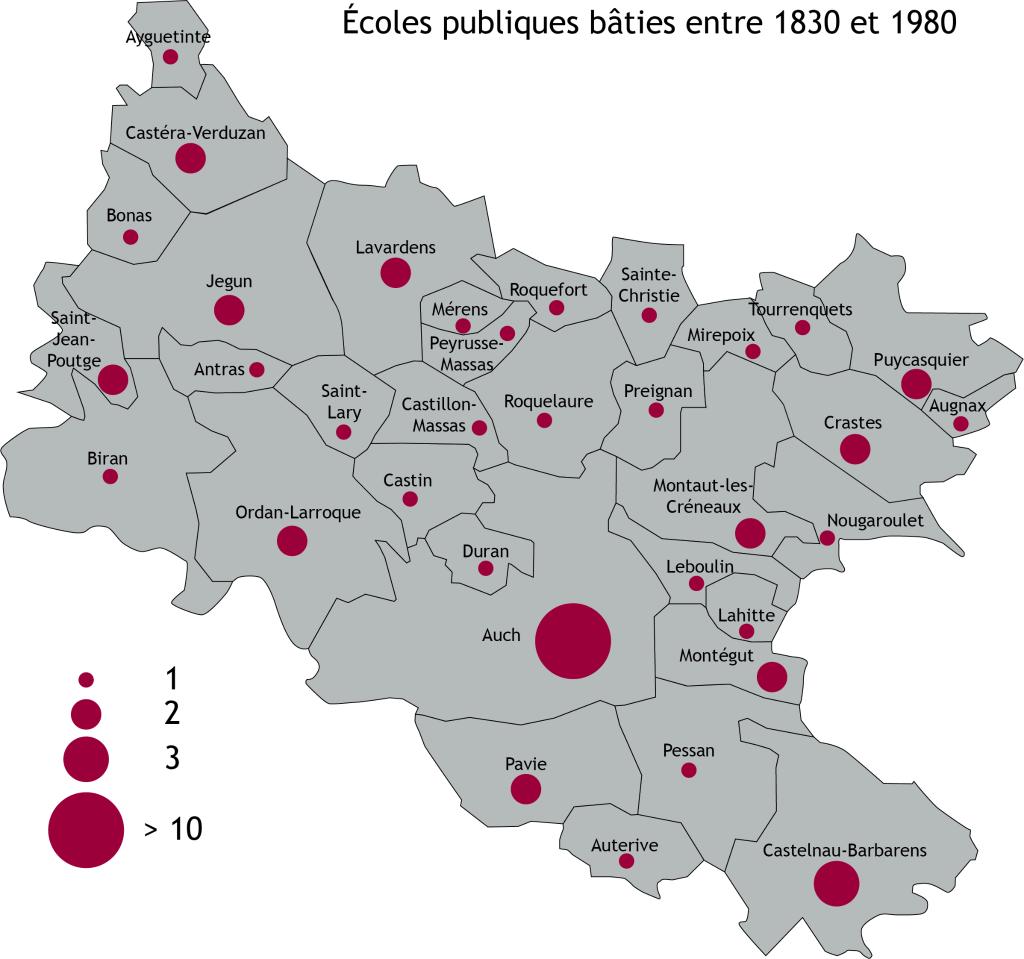

Le territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne compte une soixantaine d'édifices bâtis spécifiquement pour accueillir une école publique entre les années 1830 et 1980. À cela s'ajoutent les nombreux bâtiments remaniés pour y installer des classes, ainsi que les écoles privées. Toutes les communes comptent au moins une ancienne école publique et même souvent plusieurs. La ville d'Auch regroupe à elle seule un quart du corpus recensé. Environ la moitié des écoles publiques bâties entre 1830 et 1980 accueillent encore aujourd'hui des élèves.

Parmi le corpus étudié, il est possible de dégager deux périodes principales de construction d'écoles publiques : entre 1875 et 1914 d'une part, et au cours du 3e quart du 20e siècle d'autre part.

Les édifices de la première période s'inscrivent dans le contexte des grandes lois fondatrices de l'école publique de la seconde moitié du 19e siècle. Les projets sont majoritairement amorcés après la loi de 1878 instaurant une caisse chargée de délivrer des subventions aux communes pour la construction des écoles. À partir de cette période, les écoles deviennent de véritables emblèmes de la IIIe République dans toutes les communes de France et le territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne ne déroge pas à la règle.

Pendant l'entre-deux-guerres, des courants progressistes émergent autour d'enseignants, d'architectes et de médecins. Ils concernent tout autant un renouvellement des pédagogies qu'une nouvelle approche de l'architecture scolaire qui laisse plus de place à l'ouverture sur l'extérieur. Certaines de ces écoles, aux projets les plus aboutis, prennent le nom d'écoles de plein air. Les écoles du territoire bâties au cours des années 1950 s'inscrivent dans la continuité de ces idées : classes en rez-de-chaussée, grandes baies vitrées, environnement arboré. Elles ont des formes simples et modernes et sont bâties en béton couvert d'un enduit blanc. Les plans pouvaient être conçus sur une trame mesurant 1,75 m de côté, comme le préconisait alors l'État. Dans le contexte de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, cette recherche de standardisation devait permettre l'industrialisation du secteur du bâtiment et donc une plus grande rapidité des chantiers, à moindre coût. L'école Lissagaray d'Auch s'inscrit pleinement dans ce mouvement. Elle a été bâtie en 1955 d'après les plans dressés par l'architecte Annie Sauvagé.

Le groupe scolaire de Lavardens est le seul bâti pendant l'entre-deux-guerres. Il a ouvert en 1938. Dans ses dispositions générales, il reprend les codes de construction des édifices de la limite des 19e et 20e siècles : un corps de bâtiment central sur deux niveaux et deux ailes latérales en rez-de-chaussée, accueillant les salles de classe des garçons d'un côté et des filles de l'autre. Pourtant, son architecture est résolument moderne par l'emploi de béton et la forme des encadrements des baies.

Toutes les écoles des années 1960-1970 recensées ont été bâties en milieu urbain, à Auch essentiellement, et à Pavie. Elles sont liées à l'augmentation de la population, mais aussi à la vétusté de certaines écoles anciennes qu'il est nécessaire de reconstruire et/ou d'agrandir. Le choix des communes peut alors se porter sur la construction d'un nouvel établissement, plutôt que sur l'extension de l'école existante. Certaines de ces écoles prennent place dans des quartiers neufs, en cours de construction, comme à la Hourre et au Garros, à Auch. La construction des écoles est prévue dès l'élaboration des projets d'urbanisation de ces quartiers. Elles sont édifiées en même temps que les premiers immeubles et sont implantées au cœur des quartiers.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

- Principale : 3e quart 20e siècle

Les écoles dites de la Troisième République comportent un certain nombre de similitudes liées aux préconisations édictées par le Ministère de l'Instruction publique. Dans un souci de prévention de la santé publique, les classes doivent pouvoir être largement aérées et bénéficier d'un bon ensoleillement. Les fenêtres des classes étaient donc particulièrement grandes et nombreuses sur un même pan de mur. Chaque école doit comporter, au minimum, une salle de classe, des toilettes et un petit logement pour l'instituteur. Les salles de classe doivent permettre de disposer d'au moins 1,25 m² par élève. La hauteur sous plafond est au minimum de 4 m. Les fenêtres doivent se trouver à la gauche des élèves afin qu'ils ne se fassent pas d'ombre en écrivant. L'appui des fenêtres est à 1,20 m du sol pour que les enfants ne puissent pas être distraits par ce qui se passe à l'extérieur. Les cours de récréation doivent être clôturées.

Malgré ces préconisations, les plans adoptés peuvent être très différents. Le plan le plus simple et le plus répandu forme un bloc compact, sur deux niveaux, avec la salle de classe au rez-de-chaussée et le logement à l'étage. Il peut être plus ou moins développé, de faibles dimensions dans les hameaux ou les petits villages, comme à Peyrusse-Massas par exemple, ou beaucoup plus imposant comme à Castelnau-Barbarens ou en ville. Les écoles peuvent aussi être constituées d'un pavillon central et d'ailes latérales parfois implantées dans l'alignement du corps de bâtiment central, comme à Ordan-Larroque. Ailleurs, les ailes sont implantées en retour d'équerre, formant un plan en « U », comme à Castéra-Verduzan. La partie centrale compte deux niveaux et les ailes un seul. L'école Rouget-de-Lisle, à Auch, présente un plan original en U dont on ne retrouve pas d'équivalent sur le territoire. Les classes sont alors généralement réparties dans les ailes en rez-de-chaussée et les logements des instituteurs se trouvent dans le pavillon central.

Dans la majorité des cas, les nouvelles écoles étaient implantées en bordure des villages, sur de vastes terrains relativement plats. Quelques communes ont fait le choix de construire ces écoles dans des espaces plus restreints et avec une forte dénivellation, comme à Auterive. Les modèles de plans ne convenaient pas et ils ont dû être adaptés. La mairie occupe ici l'étage de soubassement et l'école se développe aux niveaux supérieurs, accessibles depuis la partie haute du village.

Les écoles urbaines sont généralement très différentes des écoles rurales, par leurs dimensions, par leur nombre et par leurs fonctions. Elles accueillent uniquement des filles ou des garçons et la mairie est installée dans un bâtiment distinct. Elles comportent chacune plusieurs classes regroupées par niveau. Elles comprennent au moins un étage, parfois plus. L'architecture est souvent beaucoup plus monumentale. Toutes celles recensées se trouvent à Auch, seule grande ville du territoire. Les écoles Condorcet et Rouget-de-Lisle présentent la particularité d'avoir une façade identique, seul le décor du fronton est différent.

Pour les années 1950, les écoles présentent une architecture très simple. Leur plan est généralement allongé. Elles sont bâties en rez-de-chaussée, sauf pour la partie accueillant le logement de l'instituteur qui compte un étage. Elles sont toutes bâties en béton et les maçonneries sont simplement enduites. L'école Lissagaray d'Auch fait figure d'exception avec son revêtement en pierre et ses toits à un pan. Elle témoigne d'une architecture moderne au régionalisme affirmé. Les classes sont largement ouvertes sur une cour arborée qui pouvait servir d'aire de jeux, mais aussi de classe de plein air. Le plan est conçu sur une trame mesurant 1,75 m de côté, comme le préconisait alors l'État.

Pour la période des années 1970, l'école maternelle du Garros (Auch) présente un plan original pour le territoire, mais relativement courant à cette période avec une rotonde qui constitue le point central et dessert une partie des salles de classe. L'usage d'un plan à rotonde se retrouve aussi sur l'école de Puycasquier à la même période.

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- recensées 60

- repérées 32

- étudiées 16

Présentation succincte

- NOTSUC Le territoire de Grand Auch Coeur de Gascogne compte un beau corpus d'écoles dites "Troisième République", mais aussi quelques édifices exceptionnels plus récents, des années 1930 et 1950 notamment.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G ANDRIEUX, Jean-Yves, L’architecture de la République, Les lieux de pouvoir dans l’espace public en France, 1792-1981, SCEREN/CNDP, Paris, 2009.£BARATAULT, Anne-Claire, A l’école du patrimoine, l’architecture scolaire, L’exemple de la Seine-Saint-Denis, SCEREN/CRDP Créteil, 2006.£CHÂTELET, Anne-Marie, Architectures scolaires, 1900-1939, Editions du patrimoine, Paris, 2017.£Munaé, Exposition « L’école autrefois : 1500-1965 », Rouen, 2017.£ROZINOER, Claude, Les maisons d’école, une histoire en cartes postales, SCEREN/CNDP, 2012.£TOULIER, Bernard, « L’architecture scolaire au XIXe siècle : de l’usage des modèles pour l’édification des écoles primaires », Histoire de l’éducation, n°17, 1982, p. 1-29.

- NOTB_S BUISSON, Ferdinand (dir.), Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Hachette, Paris, 1911. http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/.£Ministère de l’Instruction publique, Relevé général des constructions scolaires, 1er juin 1878-20 juin 1885, Département du Gers, Paris, Imprimerie nationale, 1889.

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVR76_ACOMET

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

- 20230710_R_01

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) UDAP 32

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie