La fondation au 17e siècle

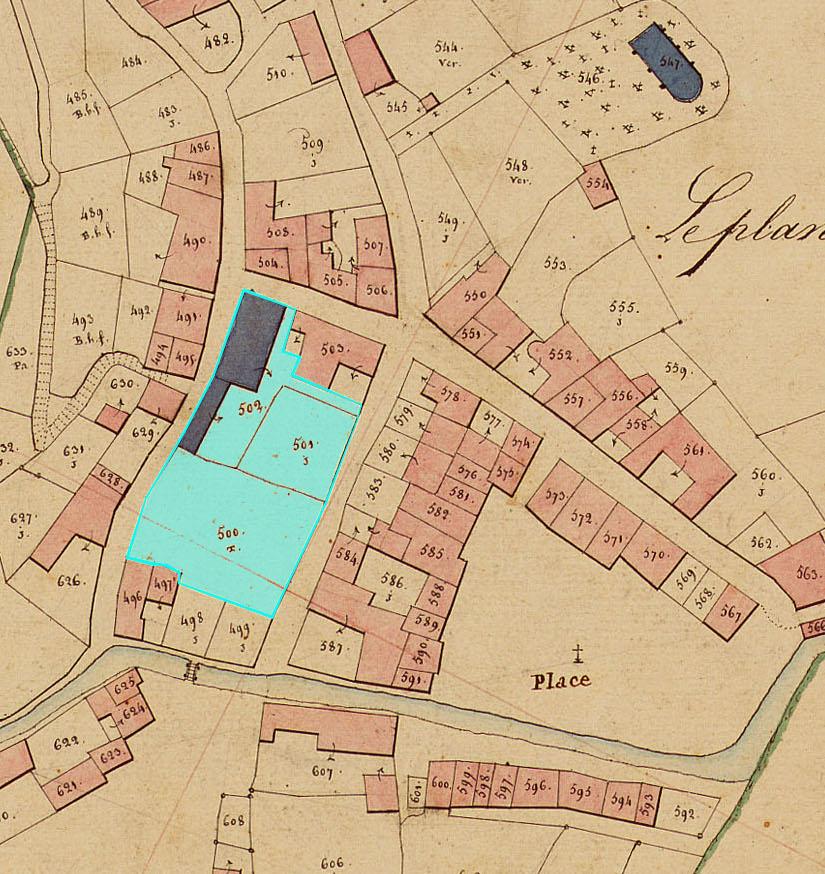

Suite à la disparition d’un premier hôpital implanté en ville haute à proximité de la porte Majou, incendié lors des guerres de Religion en 1586, un nouvel établissement est fondé au Plan.

En effet, dans le premier quart du 17e siècle, l’archidiacre Bertrand de Gémito et le chanoine Dufour procèdent à la refondation de l’hôpital. Le compte-rendu de la visite paroissiale réalisée par l’évêque en 1627 permet de mieux connaître l’édifice. L’hospice est décrit comme une maison de 11,7 mètres de long (6,5 cannes), 9 mètres de large (5 cannes) et 7,2 mètres de hauteur (4 cannes) suggérant ainsi la présence d’un étage. Trois lits occupent une salle basse donnant sur le jardin. Elle n’est séparée de la chapelle que par « un balustre de bois porté dans un arc de la muraille » permettant aux malades d’assister aux offices. La chapelle est dite « au bout de la maison », de forme très étroite, elle mesure 4,5 mètres (6 cannes) de large pour 10,80m (2,5 cannes) de long. La table d’autel est en marbre et regarde vers le sud. La visite décrit également l’ensemble du mobilier, tableaux et ornements. Un cimetière était placé à proximité du jardin, derrière la chapelle. Peu de vestiges de ce premier état subsistent. La porte d’entrée côté cour à encadrement chanfreiné et congés peut dater du 17e siècle.

Une première reconstruction au 18e siècle

Au 18e siècle, le bâtiment souffrant de nombreux désordres, une reconstruction s’impose. En décembre 1748, une lettre patente de Louis XV annonce la « refondation de l’hôpital Saint-Julien […] tombé en ruines et relevé par le chanoine Mathieu Coussanne ».En 1779, afin d’assainir le bâtiment qui souffre d’humidité, le propriétaire voisin, M. Mansas propose de céder un terrain et un morceau de bâtiment à l’est. Cette acquisition permettra de créer un nouvel accès et de drainer les eaux.

Ces travaux ne furent pas suffisants pour améliorer la qualité du bâti puisqu’en 1783 émerge un projet de reconstruction d’un nouvel hôpital sur un nouvel emplacement et dont la direction serait confiée aux sœurs de la Charité. En 1787, le conseil de ville écrit « il est reconnu que la maison actuellement subsistante est dans une situation qui n’est point salubre et que le terrain en est trop resserré ». Le projet ne sera pas réalisé, la Révolution intervenant entre temps. En 1790, le terrain près de la cuisine est déblayé pour éviter l’humidité dans cette pièce.

En 1791, l’hospice est déclaré bien national et devient propriété de la commune qui entreprend d’évaluer la valeur immobilière et mobilière de l’ensemble.

Dans une lettre du 15 Frimaire an VI (5 décembre 1797) écrite au conseil municipal, M. Latour, chirurgien du dit hospice depuis au moins 1788, déclare détenir des objets appartenant à cet établissement qui lui ont été confié par un ancien administrateur : un trépan complet, quatre sondes ou algalies, une scie, un couteau courbe, un mannequin pour la démonstration des accouchements (« lequel a été brulé depuis par accident »). Il se propose de les remettre à l’administration dès qu’elle lui en fera la demande. La porte côté ouest semble être construite au 18e siècle, également pourvue de chanfreins et de congés, elle porte des marques de boucharde.

Devenue maison d’habitation, les transformations des 19e et 20e siècle

En 1890, l’hôpital devient un bureau de bienfaisance puis en 1898, le conseil municipal décide de mettre en vente les bâtiments constituant l’hospice. En 1899, un cahier des charges est rédigé. La vente est réalisée en 1901. Siméon Mansas, propriétaire de la maison mitoyenne, achète la maison, la cour et le jardin. Au début du 20e siècle, probablement suite à l’acquisition par Siméon Mansas, des travaux sont réalisés sur les façades afin d’uniformiser l’ensemble. Un enduit ciment est apposé et un décor est composé en trompe l’œil au moyen de liserés lissés peints en blanc ou en rouge visant à donner de la profondeur à la façade. Sur les encadrements de fenêtres, le liseré est rouge sur le piédroit de gauche et l’appui, blanc sur le piédroit de droite et le linteau. Ce jeu de bichromie se retrouve également sur le pourtour de la façade, le long des chaînages et sous l’avant-toit ainsi que sur la niche du portail nord. Ce décor de qualité jouant sur les couleurs et les textures d’enduit est représentatif du début du 20e siècle.Des travaux d’amélioration ont eu lieu dans le courant de la deuxième moitié du 20e siècle visant à rehausser les niveaux de sol, transformer une fenêtre en porte côté cuisine, déplacer l’escalier et aménager l’étage. Les travaux de rénovation des façades à venir permettront, après décroutage, de vérifier les hypothèses de construction de l’ancien hôpital.

Chercheur du service Connaissance et Inventaire des Patrimoines de la Région Occitanie depuis 2024.