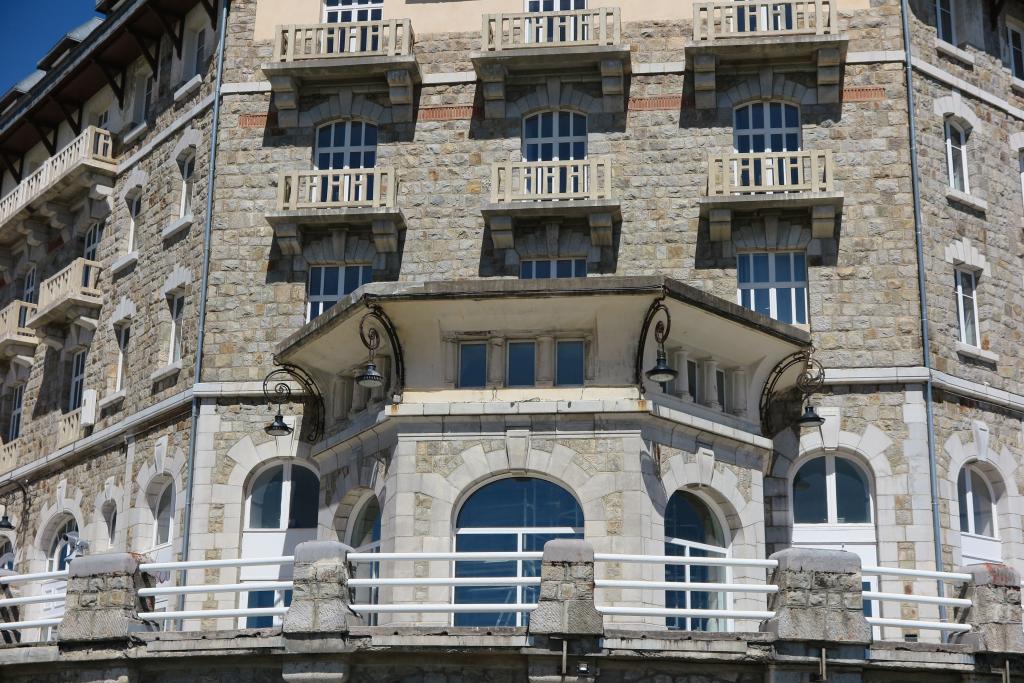

Contemporain du Pyrénées Palace construit à Luchon en 1913, l'hôtel de Superbagnères est achevé en 1922. Les deux édifices présentent des volumes et des plans comparables mais dont le traitement architectural et les décors intérieurs varient du tout au tout. Le parement rustique des élévations du Grand Hôtel renvoie à l'environnement montagnard et contraste fortement avec les décors intérieurs très marqués par l'Art Déco. L'hôtel présente également des parentés évidentes avec le Grand Hôtel de Font Romeu dont la première pierre est posées en 1912 et dont l'un des architectes est également Henri Martin. Elles concernent notamment les dimensions, le traitement des parties basses de la façade, l'aménagement du restaurant ou la veine Art Déco des décors intérieurs.

- recensement du patrimoine des stations de sports d'hiver

-

la Taille Alice dela Taille Alice deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pyrénées - Bagnères-de-Luchon

-

Commune

Saint-Aventin

-

Lieu-dit

Superbagnères

-

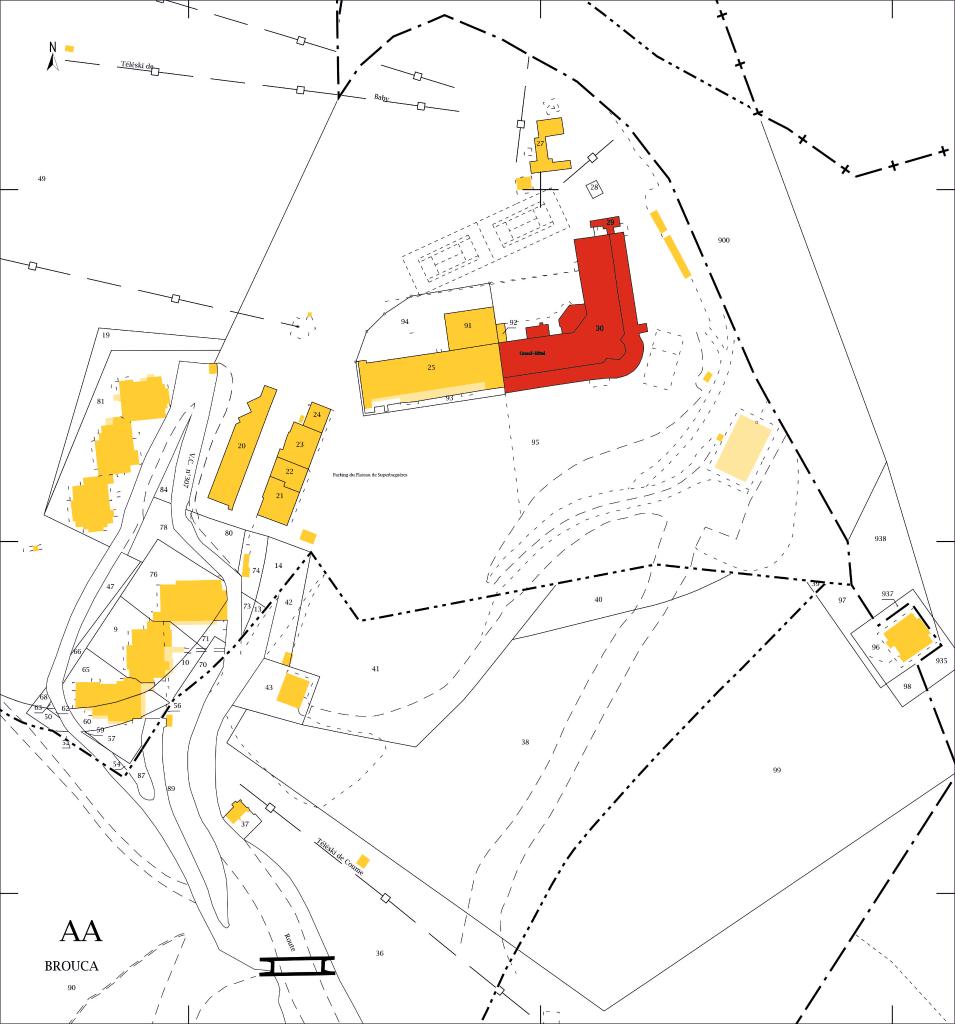

Cadastre

2019

AA

30

-

Dénominationshôtel de voyageurs

-

VocablesGrand Hôtel

-

Parties constituantes non étudiéespiscine, parcours de golf, tennis

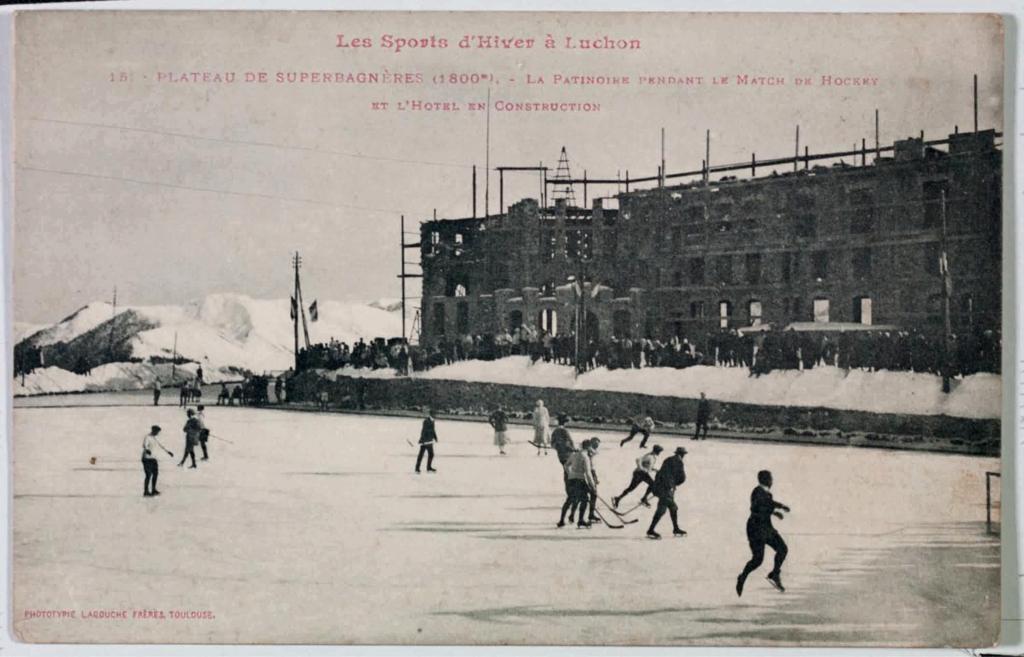

L'hôtel a été construit pour lancer une station de sport d'hiver sur le plateau de Superbagnères qui surplombe la vallée de Luchon. Les travaux sont réalisés à partir de 1912 et sont achevés en 1922 selon les plans d'Henri Martin, architecte de la Compagnie du Midi qui avait déjà oeuvré pour cette dernière à Font Romeu qui a servi de modèle. Les matériaux de construction sont apportés sur le site à 1800 m d'altitude grâce à la ligne de chemin de fer à crémaillères construite en 1912. L'hôtel, aux allures de Palace, abritait 130 chambres. Les touristes, arrivés par la crémaillère, entraient dans l'hôtel par la porte postérieure, le grand hall servant de salle de bal. Construit à l'intention d'une clientèle à la recherche d'une cure climatique, il accueillit néanmoins immédiatement un public de skieurs.£Un jardin régulier, muni de parterre se déployait initialement au pied des façades de l'hôtel (visible sur une vue aérienne de 1945) de même que deux terrains de tennis installés dans la cour définie au nord-est des bâtiments, connus notamment par un photographie des années 1920 (AD 31 26 FI 31 2065). Le jardin a été remplacé à l'est pas une piscine et un parcours de minigolf. Le faux pan de bois des parties hautes des façades a disparu au fil des rénovations.

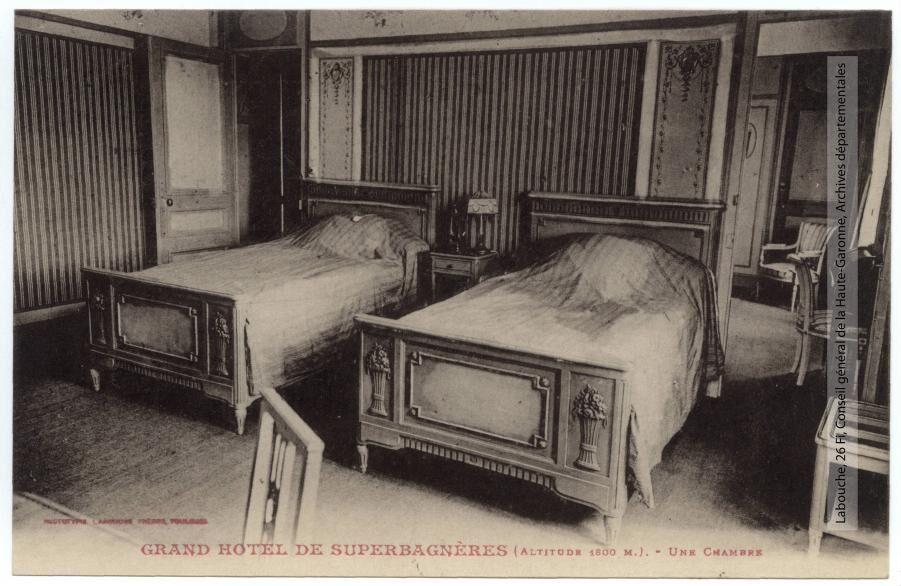

L'hôtel avait tout le confort possible, les boutons électriques avaient notamment cédé la place à des téléphones dans toutes les chambres.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1922, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

L'hôtel est implanté à proximité du bord oriental du plateau de Superbagnères, à 1 800 m d'altitude. Il est construit selon un plan en V dont l'angle extérieur, en pan coupé est orienté au sud-ouest. Les deux ailes mesurent environ 54 m de long. Deux petits corps de bâtiments en rez-de-chaussée correspondent aux deux entrées sur le hall : l'un devant l'angle extérieur du bâtiment, l'autre devant l'angle intérieur. Une terrasse maçonnée borde au sud et à l'ouest le rez-de-chaussée ; elle repose sur le niveau de soubassement qui est plus large que l'édifice.

L'ensemble est construit en maçonnerie avec un appareil en revêtement dont le bossage rustique renvoie au contexte montagnard. Le rez-de-chaussée surélevé est percé de grandes baies en plein cintres sur les deux façades qui correspondent aux espaces de réception de l'hôtel ; ce niveau est entresolé sur les élévations postérieures. En façade, le pavillon central et les extrémités des deux ailes sont traités de façon similaire, avec une toiture débordante à demi-croupe ; ils abritent chacun trois travées et son enduits à leurs deux niveaux supérieurs. En façade, les corps de bâtiments abritent chacun huit travées (5 larges et trois plus étroites). Les travées larges sont hiérarchisées selon les niveaux : au premier étage simple garde-corps ; au 2e balcons saillants individuels et au 3e balcon filant. Les garde-corps sont en béton et dessinent des motifs de H. Les consoles qui les supportent sont en pierre et à redents, sauf au dernier niveau des trois pavillons où elles sont en bois. Les encadrements des baies sont en pierre de taille et dessinent des motifs harpés autour des arcs du rez-de-chaussée. Aux deux premiers étages, les linteaux sont traités en tas de charge saillant avec clé passante. Le pan de l'angle intérieur est percé d'une grande verrière qui correspond à la cage d'escalier.

Au rez-de-chaussée, un vaste hall servait initialement de salle de bal ; les musiciens se plaçaient sur le balcon dominant la salle. Le comptoir d'accueil est situé au niveau de la cage d'escalier car avant le percement de la route, l'accès se faisait par l'arrière, depuis la gare du train à crémaillère. Le décor du hall est sobre et est concentré sur les chapiteaux des colonnes, dont le motif gravé est égyptianisant.

-

Murs

- bossage

- maçonnerie

-

Toitszinc en couverture

-

Plansplan symétrique

-

Étagesétage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 3 étages carrés, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans brisés

- croupe

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant en maçonnerie

-

Autres organes de circulationascenseur

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

-

Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse : 26 FI 31 2486

Carte postale, 1922 : Impression photomécanique : noir et blanc ; 9 x 14 cm