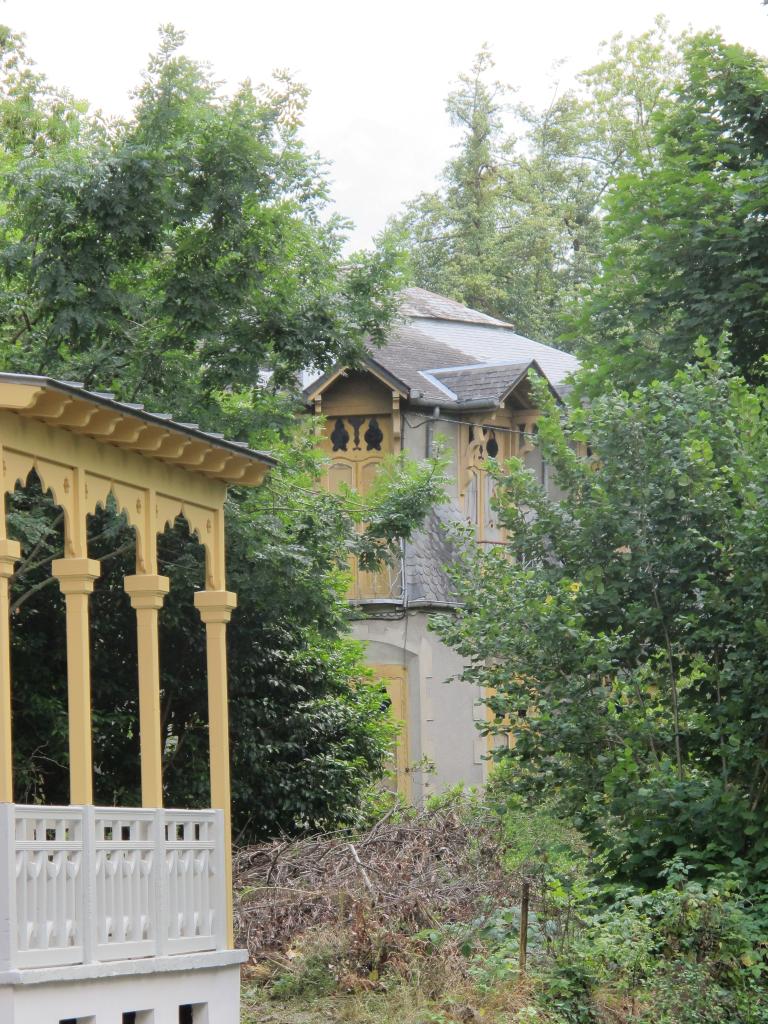

Les trois chalets ont été construits dans les années 1860 et étaient destinés à la location saisonnière ; ils ont souvent changé de propriétaires. Leur appellation de russes, puis de persan, est liée sans doute aux commanditaires. Elle se traduit dans l'architecture par des édifices où le décor de bois découpé est très important, avec notamment des motifs évoquant des lutins, où les ouvertures sur l'environnement extérieur sont nombreuses (balcons, terrasses, galerie...) et qui sont masqués par leur environnement naturel.

- recensement du patrimoine thermal

-

la Taille Alice dela Taille Alice deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pyrénées - Bagnères-de-Luchon

-

Hydrographies

la Pique

-

Commune

Saint-Mamet

-

Lieu-dit

Prat de Piquet

-

Cadastre

2018

AA

2

-

Dénominationsmaison

-

Appellationschalets russes

-

Parties constituantes non étudiéesjardin

D'après l'historiographie, les trois chalets dits russes auraient été construits à l'intention de la mère de la princesse Narishkine, épouse d'Alexandre Dumas fils dont la villa se trouvait sur la rive opposée de la Pique. Ils ne sont pas représentés sur le plan de Luchon publié dans l'ouvrage de Lambron en 1860 mais existent dès 1866. Les chalets ont été revendus à cette date en même temps que les biens situés sur la rive gauche à la suite d'une expropriation de "tous les chalets russe dits villa Balougianski". Le premier lot était constitué de tous les bâtiments de la rive gauche de la Pique et jardins, d'une superficie de 51 ares 60 centiares mis à prix à 15 000 F. Le second lot, composé de tous les immeubles de la rive droite comprenant "de vastes jardins, écuries, trois magnifiques chalets" d'une superficie de 64 ares 99 centiare était mis à prix à 10 000 F. L'annonce publié dans le Journal de Toulouse indiquait que ces divers immeubles étaient susceptibles d'un revenu de plus de 18 000 F. D'après un guide cité par Caussette (p. 107), il y avaient six chalets en 1877 qui avaient reçu pour nom "villa mauresque, chalet Dona, Maria, villa Fonteriva, Cabane hongroise".

L'ensemble est à nouveau vendu par adjudication en 1892 : il est alors constitué de quatre maisons meublées, 12 000 m carrés de parc, arbres et eaux vives. Le revenu est alors estimé à 8 000 F et la mise à prix est de 9 000 F en deux lots.£Les chalet 1 et 2 sont encore en place, semblent avoir conservés leur parti d'origine mais sont en mauvais état.Le chalet n°3 a pour sa part été rénové.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

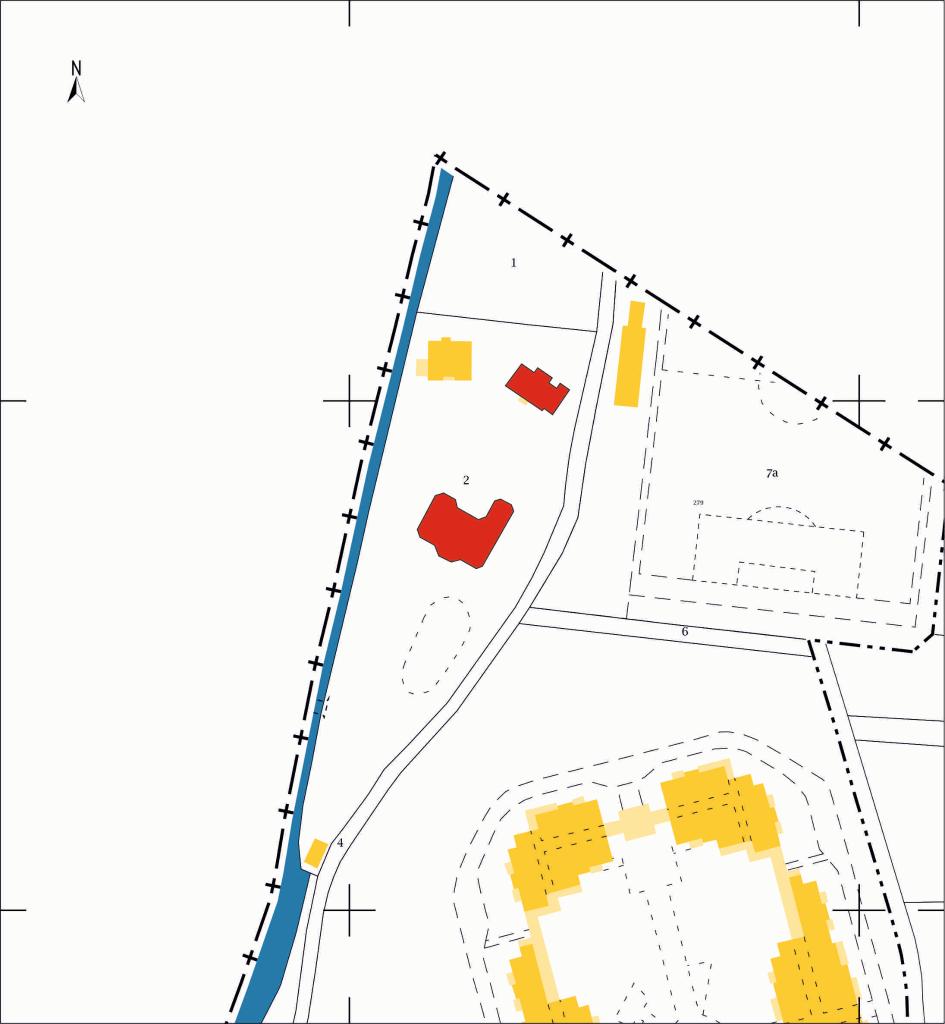

Les trois chalets occupent une grande parcelle bordant la Pique sur sa rive droite ; ils sont reliés à la rive gauche par un pont privé et sont entourés d'un vaste jardin. Le plus grand chalet (n°1) se trouve au sud de la parcelle tandis que les deux autres sont regroupés au nord, le n° 2 à l'est et le n°3 à l'ouest.

Le chalet n°1 présente un plan proche du L avec une courte aile qui s'étend en direction du nord. Construit en maçonnerie enduite, il présente sa façade au sud. La partie centrale de la façade est traitée en avant-corps avec terrasse couverte à l'étage. L'aile nord est également constituée à l'étage d'une grande terrasse couverte. Sur l'élévation postérieure, une galerie court le long de l'étage. Les décrochements et angles de l'édifice sont traités à pans coupés. Les élévations se caractérisent par le grand nombre d'ouvertures, disposées en travées. Les portes et fenêtres du rez-de-chaussée sont toutes placées en retrait du mur, auquel elles sont réunis par un ébrasement extérieur tandis que piédroits et arcs présentent un profil harpé saillant. A l'étage, les portes-fenêtres ouvrent toute sur un balcon au garde-corps métallique, séparés les uns des autres par des pans obliques en ardoise.

Le chalet n°2 a parfois été désigné sous le nom "chalet persan". Construit également en maçonnerie enduite, il présente un parti plus classique avec la travée centrale des deux façades présentant un format agrandi et se se prolongeant par deux avancées formant des perrons couverts. Les huisseries et encadrements en brique des bais présentent des jeux de courbes et de contrecourbes qui évoquent l'architecture arabo-musulmane.

Le chalet n'° 3 comporte une toiture à pans brisés où vient se loger en partie centrale des deux façades une grande ouverture avec garde-corps en bois. Une ouverture à claire-voie est percée sur la façade nord. Ce dernier chalet donne directement sur la Pique à l'ouest et comporte à cet endroit une grande terrasse, partiellement couverte et un balcon à l'étage. Le lambrequin qui relie les poteaux de la terrasse sont ornés de courbes et contrecourbes qui font écho aux baies du chalet n°2.

-

Murs

- enduit

- maçonnerie

-

Toitsardoise

-

Étagesétage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans brisés

-

Techniques

- menuiserie

-

Représentations

- humain fabuleux

- ornement végétal

- ornement géométrique

- rosace

- étoile

-

Précision représentations

Les parties hautes des baies du chalet n°1 sont ornées d'un décor découpé ayant la forme d'humains fabuleux évoquant des lutins. Ceux-ci sont tous identiques, à l'exception des baies du rez-de-chaussée de l'avant-corps où la silhouette découpée présente un profil plus large. Les traverses des baies sont traitées en branchage affronté.£Les bois découpés du chalet n°3 dessinent des ornements géométriques sur les garde-corps avec notamment à l'étage des rosaces entremêlées qui encadrent des étoiles.

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Bibliographie

-

Caussette (Janine), Architecture privée à Luchon, seconde moitié du XIXe siècle, mémoire de maîtrise dirigé par Louis Peyrusse, Université Toulouse le Mirail, octobre 1996, 121 p.

Périodiques

-

Journal de Toulouse, 19 février 1866, p. 4

-

Le Gaulois, 19 juillet 1892, n°3534, p. 3.