Classée au titre des Monuments Historiques, l'église de Buzet conserve quelques éléments du 13e siècle mais est avant tout construite durant le 16e siècle. Son clocher octogonal s'inspire des clochers toulousains dont celui des Cordeliers de Toulouse. D'important travaux de réparations et d'embellissement sont entrepris durant les 19e et 20e siècles. L'église est entièrement meublée et recouverte de peintures de Guillaume Damon qui a réalisé tout un programme iconographique.

- inventaire topographique

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Tarn-Agoût - Villemur-sur-Tarn

-

Commune

Buzet-sur-Tarn

-

Adresse

place de l' Eglise

-

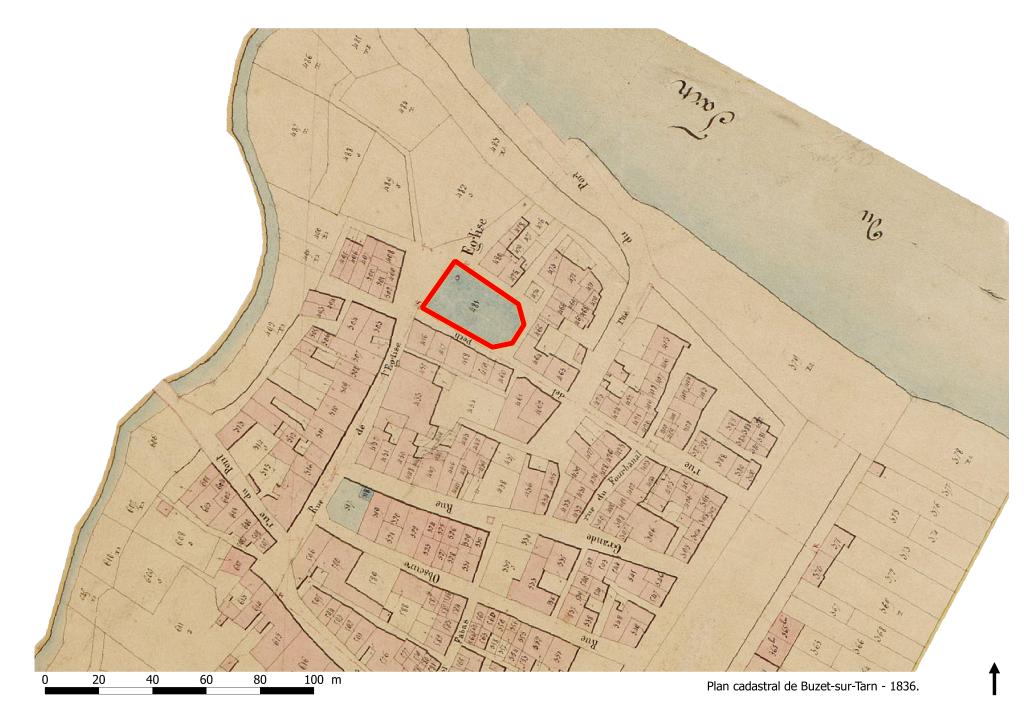

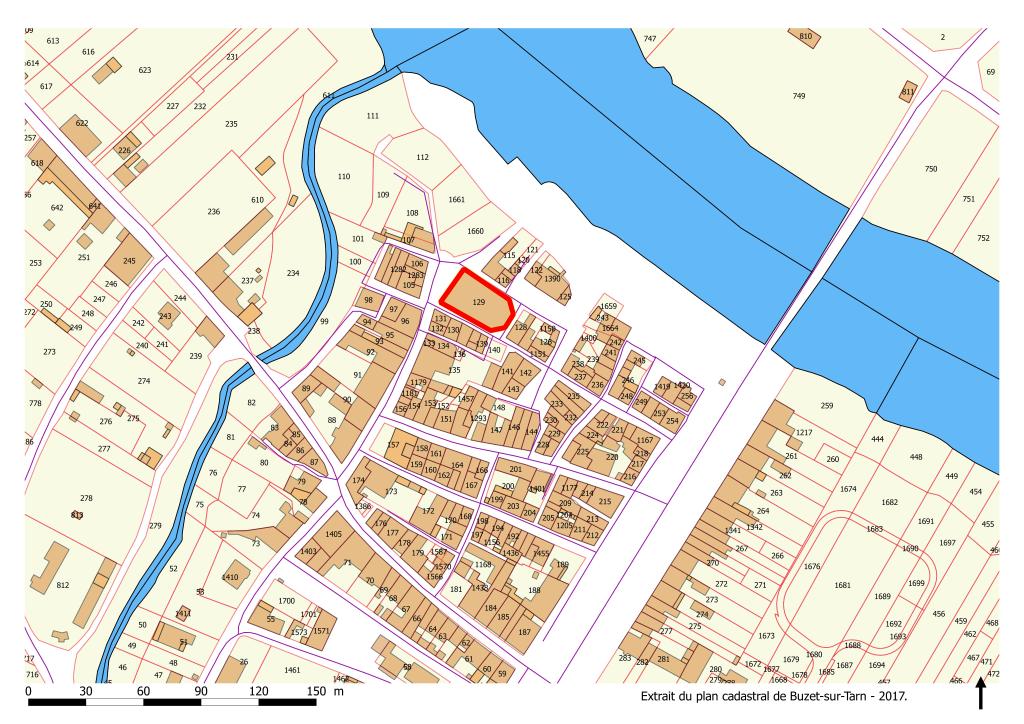

Cadastre

2015

C

129

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Martin

Une église est mentionnée parmi les églises de l'archidiaconé de Villelongue dès 1185 dans un acte du cartulaire de l'abbaye Saint-Sernin de Toulouse (Cartulaire, p. 2). Le diocèse de Toulouse étant très vaste, l'évêque confie l'archidiaconé de Villelongue au chapitre de l''abbaye Saint-Sernin, probablement dès le 10e siècle. Les chanoines de Saint-Sernin ont administré ce territoire jusqu'en 1237 (Cartulaire, p. LIII-LV). L'église de Buzet apparaît peu après sous le vocable de de Saint-Martin dans un acte d'octobre 1243.

Mentionnée dès la fin du 12e siècle, l'église est généralement datée du 13e siècle dans la bibliographie qui relie la construction de l'église au passage du comte Raymond VII à Buzet pour octroyer coutumes et privilèges pour la ville et le château en 1241 (HGL. t. VI, p. 733). Cependant, aucune justification ne permet d'affirmer que l'église soit reconstruite dès le milieu du 13e siècle.

Durement touchée lors de la guerre de Cent Ans puis des guerres de Religions, d'importants travaux sont entrepris durant les 15e et 16e siècles. Les archives indiquent que la construction de l'église en cours d'achèvement en 1533, cela suppose une reconstruction complète ou partielle de l'église (Malagutti, p. 49).

L'église profondément transformée au fil des siècles ne conserve que très peu de vestiges du 13e siècle. Quelques éléments dont les murs ouest et nord de la tour munis de jours en archères peuvent être datés du 13e siècle. Identifiée dans la bibliographie comme une tour de guet, la tour supporte un clocher octogonal de style toulousain qui serait élevé dans la seconde moitié du 16e siècle. La façade occidentale serait construite dès le début du 16e siècle (Malagutti, p. 74-75). Les faux mâchicoulis en partie supérieure permettent d'harmoniser la façade et la tour en conservant un caractère militaire. Ils sont en réalité réalisés lors de la restauration de la façade par le service des Monuments Historiques dans les années 1967-71 (Malagutti, p. 58).

Au début du 19e siècle l'église a besoin de nombreuses réparations qui vont s'échelonner durant tout le siècle.

Un maître-autel de style néogothique est commandé en 1821 à l'artiste toulousain Blaise Loubens (A.D. Haute-Garonne : 2 O 94/6).

La partie occidentale fait l'objet de travaux en 1849, le mur sud de la tour est percé afin de pouvoir disposer d'un espace supplémentaire, elle est aujourd'hui utilisée comme débarras (Malagutti, p. 53).

Le carrelage de toute l'église est remplacé dès 1856. Par la même occasion, quatre marches en pierre de taille provenant de la carrière de Puycelsis sont exécutées afin de d'accéder au maître-autel (A.D. Haute-Garonne : 2 O 94/6).£La toiture de l'église est refaite en 1836, celle du clocher est réparée en 1868 au même moment que la réalisation des peintures des voûtes et des chapelles, datées entre 1865 et 1870 et signées Damon (A.D. Haute-Garonne : 2 O 94/6). Le chemin de croix serait également l'oeuvre du même artiste. Cet artiste correspondrait à Guillaume Damon, un peintre décorateur de la région.

Les cinq baies du choeur, obstruées à une période inconnue, sont rétablies en 1887. Ces baies de style gothique composées de meneaux à lancettes sont munies de vitraux de verre blanc avec châssis feuillagés. Les travaux sont réalisés sous la direction de l'architecte du département Joseph Thillet et ont nécessité la reconstruction de la voûte du choeur (A.D. Haute-Garonne : 2 O 94/6 ; 4 V 13).

Au même moment, sont installés un nouveau maître-autel en marbre blanc et colonnettes roses ainsi que deux tableaux signés du peintre toulousain Bernard Bénezet et datés de 1896.

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle , (incertitude)

- Principale : 16e siècle

- Principale : 19e siècle

-

Dates

- daté par source, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : peintre signature

- Auteur : peintre attribution par travaux historiques

- Auteur : architecte départemental attribution par travaux historiques

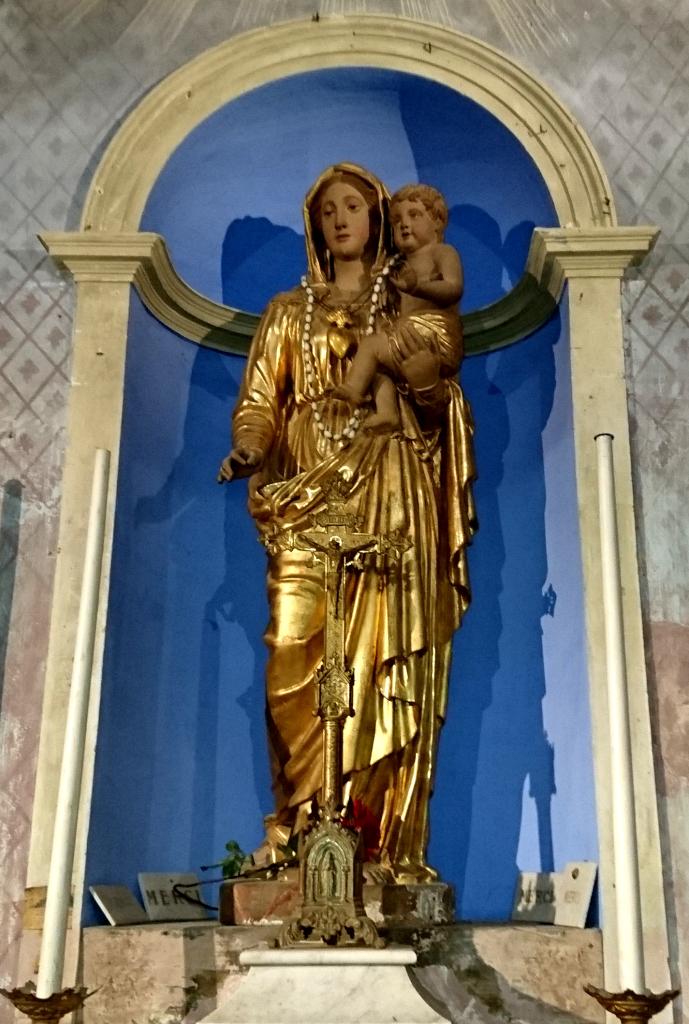

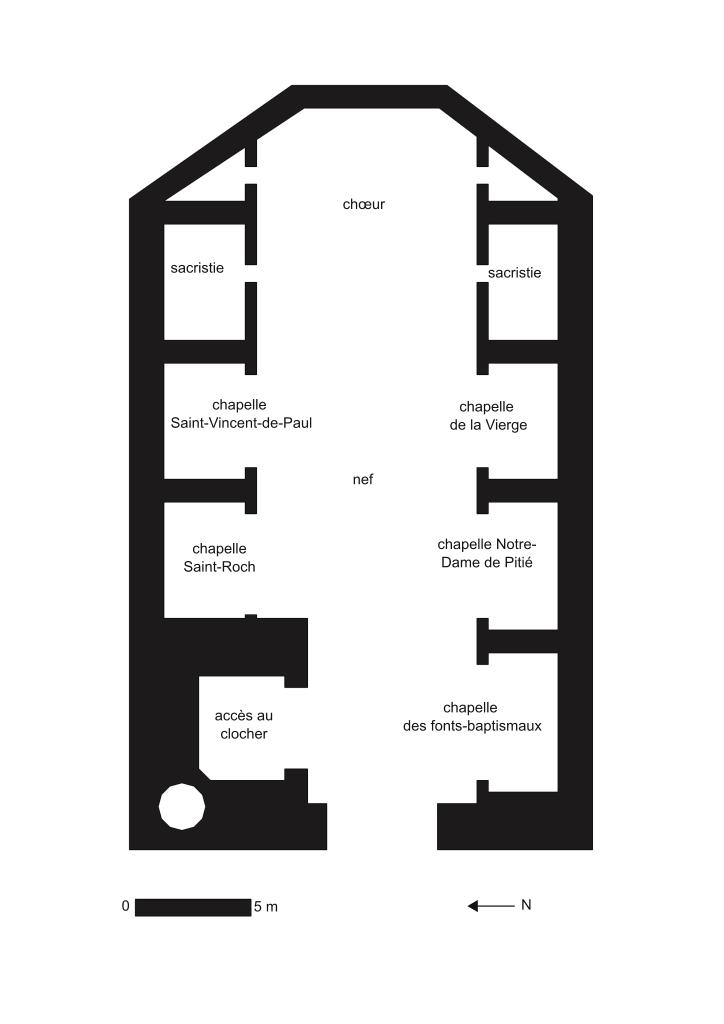

L'église est entièrement construite en briques et se présente sur un plan allongé composé dun clocher octogonal, dun chur à cinq pans et dune nef flanquée de six chapelles latérales. Des traces denduit indiquent que les murs devaient être intégralement enduits.£Le clocher haut de 18 mètres est ajouré de quatre niveaux de baies campanaires et est coiffé dun toit polygonal en tuile. Il est posé sur une tour de forme carrée denviron 20 mètres de hauteur. Les jours en archères, visibles sur les murs ouest et nord, signalent lemplacement de lescalier menant au sommet de la tour. De faux-mâchicoulis parcourent la partie supérieure, ils sarrêtent brutalement aux deux tiers du mur oriental car le mur sud a été élargi. Cette modification est probablement contemporaine de lajout du clocher octogonal au 16e siècle.£La façade occidentale sélève sur une vingtaine de mètres permet de relier la tour et la nef. Un registre de faux-mâchicoulis parcourt la partie supérieure de la façade et font échos à ceux de la tour. De nombreux trous de boulins sont apparents sur lensemble de la façade. Construit entièrement en brique, le portail est formé dun arc brisé dont lembrasure est couverte dune voussure à trois rouleaux. Une niche est creusée au-dessus de ce portail. Des traces darrachement indiquent la présence dun auvent à deux pans qui couvrait le portail. La façade ne saccorde pas harmonieusement avec la nef, un espace est aménagé entre le portail et lentrée de la nef.£La nef est flanquée de six chapelles latérales placées entre les contreforts. Des fenêtres hautes en arc brisé à deux lancettes permettent dadmirer les voûtes dogives peintes en 1864 par Damon dont le nom figure sur un arc doubleau de la nef aux côté de celui du curé Gutin, commanditaire des peintures (« RECTORE GUTIN, DAMON PINXIT »).£Le chur à cinq pans est ajouré par trois baies munies vitraux dont une grande baie à trois lancettes et un réseau de trois oculi quadrilobés sur le pan central. La Crucifixion est représentée sur le vitrail de la grande baie centrale. Les autres vitraux du chur représentent respectivement, de gauche à droite : Isaac et Joseph ; Isaie et Jérémie ; Saint-Pierre et Saint-Paul ; et Saint-Augustin et Saint-Saturnin. Le chevet comporte deux sacristies placées de chaque côté du chur dans lalignement des chapelles ainsi que deux pièces étroites servant aujourdhui de débarras qui ont probablement été utilisées comme chapelles par le passé (Malagutti p. 64). Le chevet était auparavant percé de deux arcs en plein cintre de chaque côté du pan central dont les traces sont encore visibles aujourdhui. Le chur est clôturé par des tables de communion en fer forgé qui le sépare de la nef. Divisée en deux travées voûtées dogives, le chur accueille une table dautel et des stalles dans la première travée. Un autel néogothique est installé dans la seconde travée, il est accompagné de deux anges adorateurs en pierre. Deux tableaux du peintre toulousain Bernard Bénezet sont datés de 1896 et sont intitulés : « La messe de saint Martin » et « Saint Martin convertit sa mère ».£Au nord, la première chapelle nest pas alignée avec les deux autres. Elle est installée dans le rez-de-chaussée de la tour percée par un épais arc brisé. Elle permet daccéder à lescalier menant au clocher. Son avancée sur la nef est liée à lélargissement du mur sud de la tour. Le mur oriental est également modifié car empiète sur larc dentrée de la chapelle voisine. Les deux autres chapelles nord sont voûtées en ogives et conserve leur autel de style néoclassique, lun est dédié à Saint-Vincent-de-Paul, le second à Saint-Roch. La chapelle Saint-Roch contient un autel néogothique surmonté dun retable de style néoclassique, la statue de saint Roch, signé Picnié, est placée dans une niche et est abrité par un décor architecturé avec colonne, fronton, et ailerons à volutes. Lautel de Saint-Vincent-de-Paul, dans la chapelle voisine, est composé dun tableau du saint tridentin incorporé dans un décor architecturé néoclassique. Les chapelles latérales sud, au nombre de trois, sont uniformisées, les deux premières chapelles, près du chur, sont dédiées à la Vierge. Elles conservent toutes les deux un décor architecturé de style néoclassique comportant une statue dans une niche. Lune conserve une statue de la Vierge à lEnfant, lautre une sculpture dune Vierge de pitié ou Piéta. La troisième chapelle près de la tribune de lorgue, est clôturée et ne comporte pas dautel mais une cuve baptismale, il sagit de la chapelle des fonts-baptismaux, un tableau grand format de la crucifixion.£Les murs des chapelles sont ornés soit de peintures murales religieuses soit de toiles marouflées, la majorité sont signées du peintre Damon et daté entre 1865 et 1870. Ce peintre a donc été missionné pour réaliser la plupart des peintures de léglise à partir de 1864. En plus des nombreux tableaux présents sur les murs de la nef, léglise est dotée dune chaire à prêcher en bois dorée. Adossée au mur est de la tour, près de la chapelle Saint-Roch, un groupe sculpté en plâtre et en bois est adossé au mur est de la tour. Il représente lApothéose de saint Martin qui provient dun ancien retable en place au 19e siècle. Ce retable était composé de deux anges adorateurs en bois denviron 60 cm de hauteur, dune Vierge à lEnfant provenant de latelier dArthus Legoust et de lApothéose de saint Martin (Malagutti p. 81). Ce groupe sculpté sinspire de lApothéose de Saint Sernin exécuté par Etienne Rossat en 1759 pour le maître-autel de la basilique Saint-Sernin de Toulouse.

-

Murs

- brique

- enduit

-

Toitstuile creuse

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte d'ogives

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit à deux pans

- croupe polygonale

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis avec jour en maçonnerie

-

Typologiesclocher polygonal

-

Techniques

- peinture

- sculpture

-

Représentations

- saint Martin

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1926/12/23

-

Précisions sur la protection

Eglise : inscription par arrêté du 23 décembre 1926

-

Référence MH

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes Tarn-Agout

- (c) Inventaire général Région Occitanie

-

Sabatié-Clarac (Françoise), Buzet sur Tarn, Des origines à la Révolution, Paris, 2006, 170 p.

Documents d'archives

-

A.D. Haute-Garonne : 3 P 1315

Dessin, papier, 1836.

-

Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse : 844-1200, publié pour la première fois par C. Douais, Toulouse, Privat, 1887, p. 2.

-

AD Haute-Garonne : 2 O 94/6 et 4 V13

A.D. Haute-Garonne :

- 2 O 94/6 : Devis et cahier des charges pour l’adjudication, dressé le 3 février 1856 par un ex-employé des Ponts-et-Chaussée [Anonfraix] (?).

- 2 O 94/6 : Etat des ouvrages réalisés à l’église de Buzet, dressé le 15 novembre 1821 par Blaise Loubens, artiste toulousain.

- 2 O 94/6 : Etat des ouvrages réalisés à l’église de Buzet, dressé le 3 mai 1822 par Blaise Loubens, artiste toulousain.

- 2 O 94/6 : Plans et devis du rétablissement des baies du chœur, dressés par l’architecte Joseph Thillet le 29 avril 1887.

- 2 O 94/6 : Délibération du Conseil de fabrique du 8 mai 1887 au sujet du rétablissement des baies du chœur.

- 2 O 94/6 : Délibération du Conseil municipal du 15 mai 1887 au sujet du rétablissement des baies du chœur.

- 4 V13 : Dossier sur les travaux de reconstruction de la voûte (1888-1890).

Bibliographie

-

Bruel, Buzet, monographie communale, 1885, 70 p.

-

Devic (Claude), Vaissette (Joseph). Histoire générale de Languedoc, éd. Privat, Toulouse, 1872-1892.

-

Malagutti (Priscilla), Buzet-sur-Tarn : étude monumentale, Mémoire de maîtrise d’Histoire de l’art sous la direction d’Henri Pradalier, Toulouse-Le-Mirail, 1998, 2 vol.

-

Mercadal (Paul), Montastruc la Conseillère et ses environs, Montastruc-la-Conseillère, 1973,

-

Teulet (A.), Layettes du trésor des Chartes, Paris, Henri Plon éditeur, 1866, Tome II,