L'église d'Aussonne telle qu'elle se présente aujourd'hui semble résulter pour l'essentiel de deux séries de travaux, documentés, au 16e et au 19e siècle.

Un inventaire de tous les livres, actes et documents sur la communauté du lieu d'Aussonne fait par Hugues Lacroix, notaire à Daux le 23 août 1613, dit que l'une des armoires de l'hôtel de ville contient une ordonnance sur parchemin des commissaires du roi pour la construction de l'église et du clocher d'Aussonne, le 17 septembre 1519. La décision semble faire suite à un arrêt du sénéchal de Toulouse de 1518 condamnant le prieur d'Aussonne à réparer l'église, et indique qu'une église antérieure, à l'état de ruine, existait. C'est ici, semble-t-il, que se trouve la source principale qui a permis, depuis, de dater l'église de 1518 et après. C'est en 1519 également que l'église, administrée par un prieur, est réunie au chapitre de Saint-Etienne, qui en perçoit dès lors les trois quart des revenus. La seigneurie d'Aussonne appartient alors, et depuis le 14e siècle, à la famille de Voisins, barons de Blagnac. En 1514, Aussonne passe à la branche cadette et devient le fief de Nicolas de Voisins, Capitoul en 1524. Ses successeurs au 16e siècle sont chevaliers de Malte. C'est donc dans ce contexte qu'est reconstruite l'église, et Aragon (op. cit.) en 1896 rapporte voir des "têtes de chevaliers de Malte avec leur coiffure caractéristique", "à la clef de voûte du grand portail et sur un vieux bénitier", ainsi qu'une série d'armoiries sur la ceinture blanche peinte à mi-hauteur des murs, à l'extérieur (deux cartes postales anciennes, datées entre 1900 et 1940, montrent en effet l'église crépie, avec cette bande blanche). Il affirme que la construction est due à Nicolas de Voisins. Il ajoute aussi qu'en 1590, Jacques de Buisson, seigneur d'Aussonne après les Voisins en 1585, fait don à l'église de la somme de 100 livres à la condition de faire dire à perpétuité un requiem en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, en sa mémoire. De là date probablement ce culte, dont c'est la première occurrence. D'après Aragon, l'acte du don précise que l'église est son lieu de sépulture et de celle de son fils.

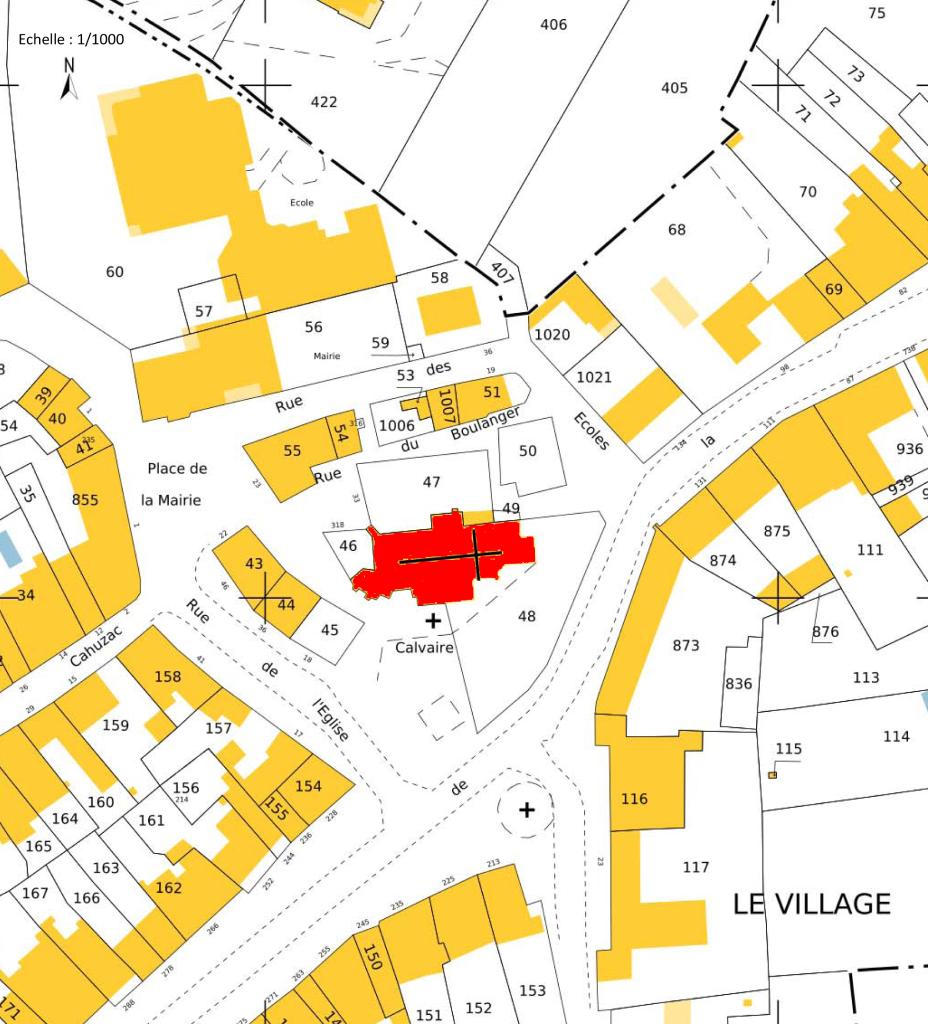

Les sources permettent d'évoquer encore une autre série de travaux dans l'église, en 1840-1843 puis à partir de 1861. Le 10 mai 1840, une délibération municipale accuse le curé d'avoir démoli la chapelle Notre-Dame de Pitié et remisé le tableau d'une descente de Croix. A cela, le 2 juin l'abbé Piette, curé de la paroisse, répond que cette chapelle n'était qu'un simple autel. En 1843 et 1844 est recrépi le clocher. Enfin, en 1861, une délibération municipale engage la destruction du plafond de la nef et son remplacement par une voûte "en harmonie avec celle déjà existant dans le sanctuaire". La municipalité charge Auguste Bac (ou Bach), architecte à Toulouse, de travaux approuvés par le préfet en 1864.£Ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui semble en grande partie confirmer ces sources, même s'il reste à déterminer si le clocher et sa tourelle font ou non partie de la même campagne de travaux que l'église, et si l'ensemble est bien du 16e siècle. La clef de voûte du choeur montre en tout cas, au-dessus de l'Agneau de Dieu, une tête sculpté qui affiche un type effectivement datable du 16e siècle. La régularité et les proportions de l'édifice plaident également pour cette époque. Cependant, le ressaut dans la maçonnerie au-dessus du portail montre un amincissement du mur et indique que le portail est peut-être antérieur aux travaux. Les contreforts, qui ne sont pas un ajout postérieur à la construction, semblent indiquer que le voûtement était prévu même si un plafond a subsisté à sa place dans la nef jusqu'au 19e siècle. Les travaux de 1861 sont d'autant plus visibles qu'ils semblent suivis d'une campagne d'embellissement jusqu'à la fin du siècle, qui comprend, outre les voûtes, la décoration du choeur, des chapelles et de la nef avec un nouveau mobilier. Depuis la Seconde guerre mondiale, l'église a fait l'objet de travaux: destruction des maisons qui la jouxtaient, notamment celle appuyée sur sa façade occidentale, et du cimetière situé à son chevet, et décapage des crépis extérieurs. A l'intérieur, on constate un dallage de la nef en béton et du choeur en carelage industriel, et peinture de l'ensemble des élévations en trois couleurs (blanc, bleu, rose). En 2013, l'église est vidée de son mobilier en vue d'une campagne de rénovation intérieure.

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie