L’église primitive de Clarensac se situait dans le cimetière. La paroisse Saint-André actuelle est érigée en 1665, elle a pour annexe l’église de Caveirac construite peu avant.

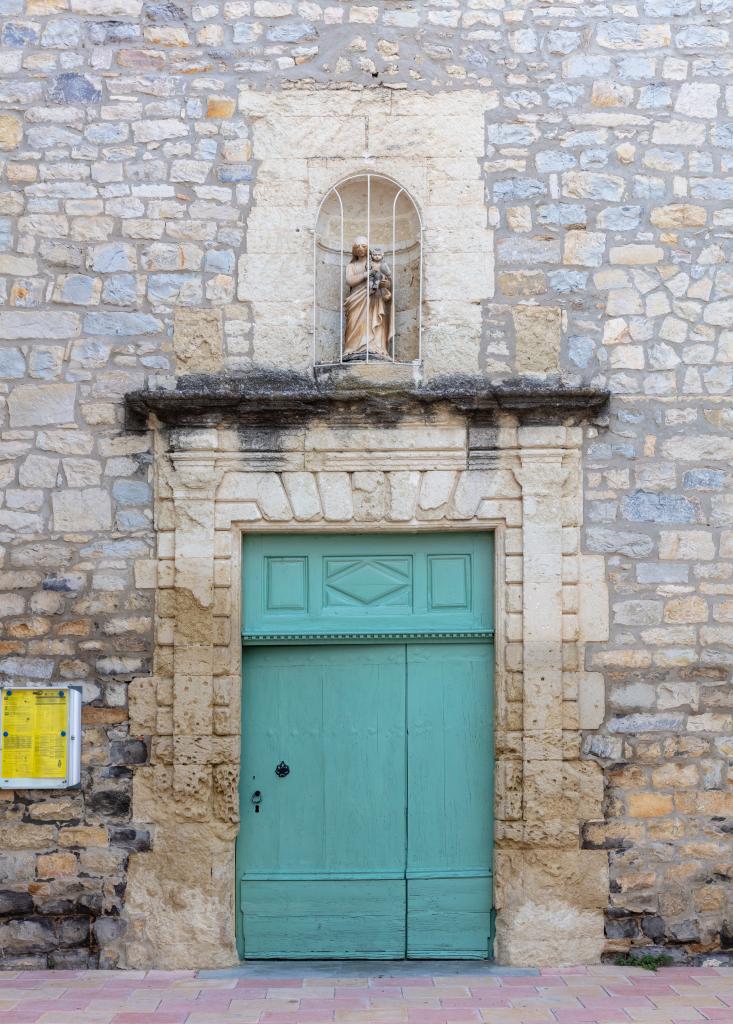

Dès l’apparition de la Réforme, la commune adhère en majorité au calvinisme et un ministre protestant la dessert en 1561. Le 4 juillet 1663, une rixe éclate entre des habitants protestants de Clarensac et le curé Benoît Gras qui s’oppose à l’ensevelissement de la fille de Barthélémy Vedel dans le cimetière catholique. Un accord entre le chapitre et les prévenus est conclu le 20 juillet 1664. Ils doivent verser 200 livres au curé pour dommages et bâtir en un an une nouvelle église à leur frais afin d’éviter la condamnation à mort. La construction, confiée à des maçons (6 300 livres), reprend comme modèle l’église de Caveirac (pierre de taille et largeur de la nef identique) et comprend des voûtes en briques en croisées d’ogives nommées « croisillons » dans les archives paroissiales.

En 1674, l’évêque Séguier trouve l’église en bon état. Une cloche avait été volée par les protestants pour le temple. Celle-ci est replacée dans le clocher de l’église en 1687. L’édifice est incendié par les camisards en 1703.

Le 11 thermidor de l’an XIII (30 juillet 1805), des réparations urgentes du couvert et des enduits sont confiées aux entrepreneurs de maçonnerie Gras et fils. Ces travaux sont réceptionnés en janvier 1810. Le curé Richard œuvre à l’embellissement du lieu de culte en ajoutant un autel en marbre d’une valeur de 300 francs. En 1809, une pétition demande l’ajout d’une cloche.

Au milieu du XIXe siècle, l’état de l’église se détériore et des restaurations sont nécessaires. Différents devis sont établis entre 1841 pour l’ajout d’une tribune et diverses réparations (2 436,69 francs) et 1845 pour le percement d’une baie et la reprise des enduits (313,80 francs). La commune étant déjà grevée de plusieurs impositions extraordinaires, seuls les travaux les plus urgents sont réalisés correspondant au devis de mars 1845 établi par Gaston Bourdon. Un devis supplémentaire (1 803 francs) prévoit le remplacement du dallage de la nef en pierre de Souvignargues, l’ajout de fonts baptismaux en pierre de Lens et d’une chaire à prêcher en bois de noyer. Cette dépense est assurée par une imposition extraordinaire.

Un différend, opposant la commune au curé, est porté devant le préfet en 1854 en raison de travaux non validés par le conseil municipal. Un maçon employé par la mairie pour effectuer divers petits travaux d’entretien, s’élevant à 50 francs, a en effet été mobilisé par le curé pour enduire les murs intérieur et extérieur, déplacer un autel et l’embellir de sculptures accroissant significativement le montant du chantier.

Un carrelage en ciment est ajouté en 1879.

Photographe prestation Fish Eye dans le cadre de l'étude du patrimoine industriel du département de l'Hérault de 2011 à 2013