Le 29 janvier 1859, le maire écrit au préfet pour l’informer que le conseil de fabrique a reconnu la nécessité de transférer le cimetière qui « se trouve très mal exposé à cause de la proximité de l’église, et situé et au milieu du village ». Deux semaines plus tard, le conseil municipal approuve ce transfert dont il a reconnu l’urgence, notamment en raison des risques que pourraient courir les habitants du village en cas d’épidémie (délibération du 13 février 1859). Des raisons économiques expliquent l’exécution rapide du projet approuvé par le préfet le 7 mars 1859 : le terrain de 800 m² est offert par M. Cabrières, habitant du village, et la construction de la clôture est financée par le conseil de fabrique.

Le cimetière d’Inières est donc le premier cimetière transféré de la commune de Sainte-Radegonde.

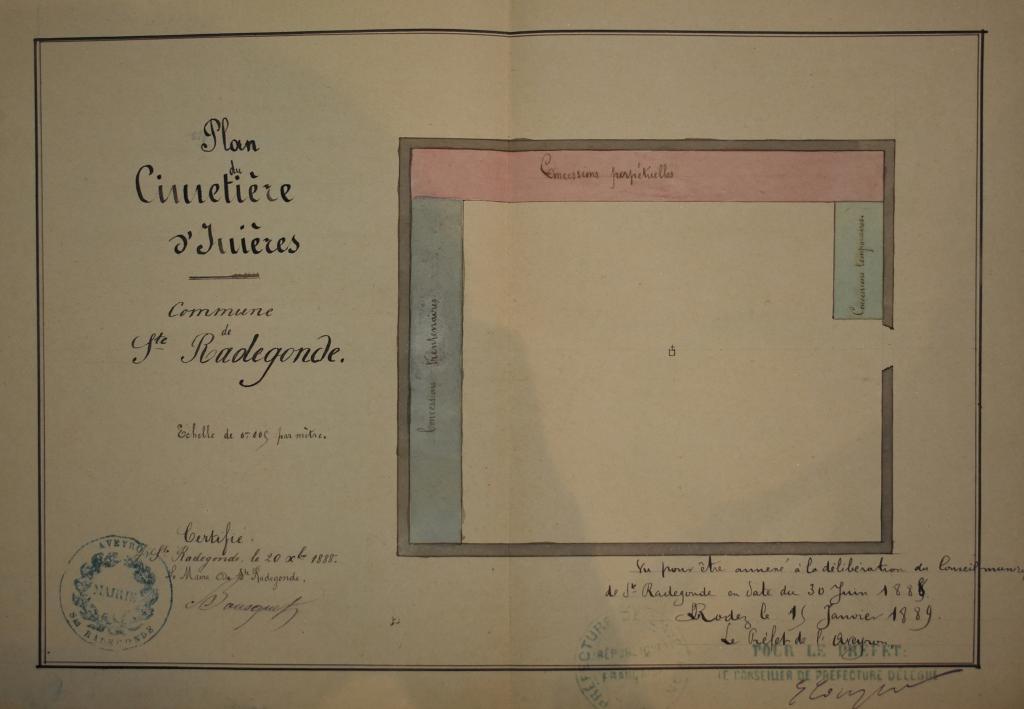

Le 30 juin 1888, afin de répondre aux demandes d’achat pour fondations de sépultures privées et conformément à l’ordonnance royale du 6 décembre 1843, le conseil municipal délibère sur le projet de règlement sur les concessions des deux cimetières communaux. Un plan est donc dressé pour répartir les concessions perpétuelles, trentenaires et temporaires sur les différents côtés de l’enclos. Le projet est approuvé par le préfet le 15 janvier 1889.

La même année, l’évêque Mgr Bourret effectue sa visite pastorale et constate l’étendue suffisante du cimetière. La clôture et la fermeture sont passables et la croix principale en fer se situe au milieu du cimetière. Il ordonne l’aménagement de deux allées transversales et le déplacement de la croix, mais ce projet ne semble pas mis à exécution.

La première concession est prise en 1893 par Jean Baptiste Regis (carré 1, n° 14) et la seconde seulement en 1930. Durant cette période, les inhumations s’opèrent donc essentiellement au centre du cimetière, en « tranchées gratuites » (appelées dans le langage courant « fosses communes »), comme en témoigne encore une vue aérienne de 1961. Dans cet espace subsiste la stèle funéraire du curé Pierre Marican, décédé en 1872. La stèle funéraire offerte par les paroissiens est donc le plus ancien tombeau du cimetière.

Le 1er janvier 1926, les habitants de la paroisse d’Inières écrivent au préfet pour lui faire part « de l’insuffisance du cimetière d’Inières démontrée par la mise au jour lors de plusieurs sépultures d’ossements récents » et le prient « de bien vouloir intervenir auprès du conseil municipal pour lui faire prendre les mesures nécessaires à l’agrandissement du dit cimetière qui serait très possible sur place ».

En l’absence de souscription des habitants, le conseil municipal n’est cependant pas en mesure de réaliser ce projet. Il faut donc attendre le 6 août 1944 pour qu’il délibère sur l’extension du cimetière dont la réalisation est en partie financée par le produit de la vente de 20 concessions. Les travaux permettent de doubler la surface du cimetière ; confiés à Augustin Ferrié, entrepreneur de Travaux publics à Istournet, ils sont achevés un an plus tard.

Directeur de la société Drone Aveyron services.