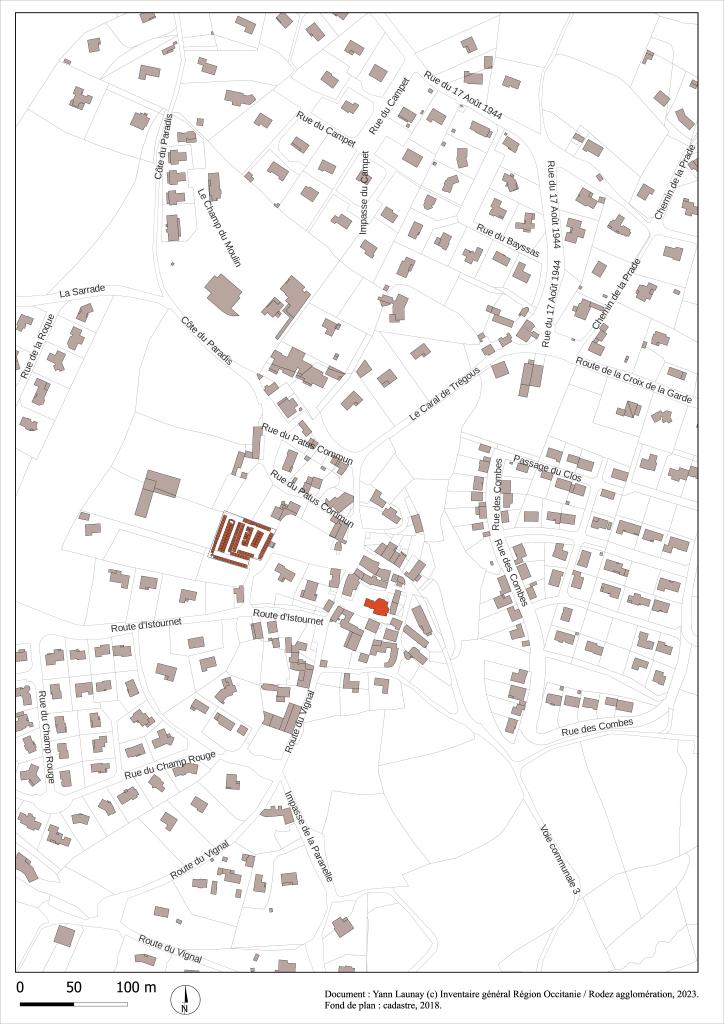

Le cimetière de Sainte-Radegonde était initialement adossé à l’église paroissiale Sainte-Radegonde. La décision de le transférer est prise par le conseil municipal à l’automne 1868 autant « dans l’intérêt du respect dû à la cendre des morts que dans celui de la salubrité publique. » En effet, le manque de place engendre fréquemment la découverte d’ossements et la situation du cimetière contre l’église rend celle-ci humide et « malsaine ». Il s’agit aussi, selon le maire, de se conformer au décret du 23 Prairial an XII et à l’ordonnance royale du 6 décembre 1843 qui interdisent les inhumations dans l’enceinte des bourgs et des villages et prescrivent l’éloignement des cimetières à au moins 35-40 mètres des habitations.

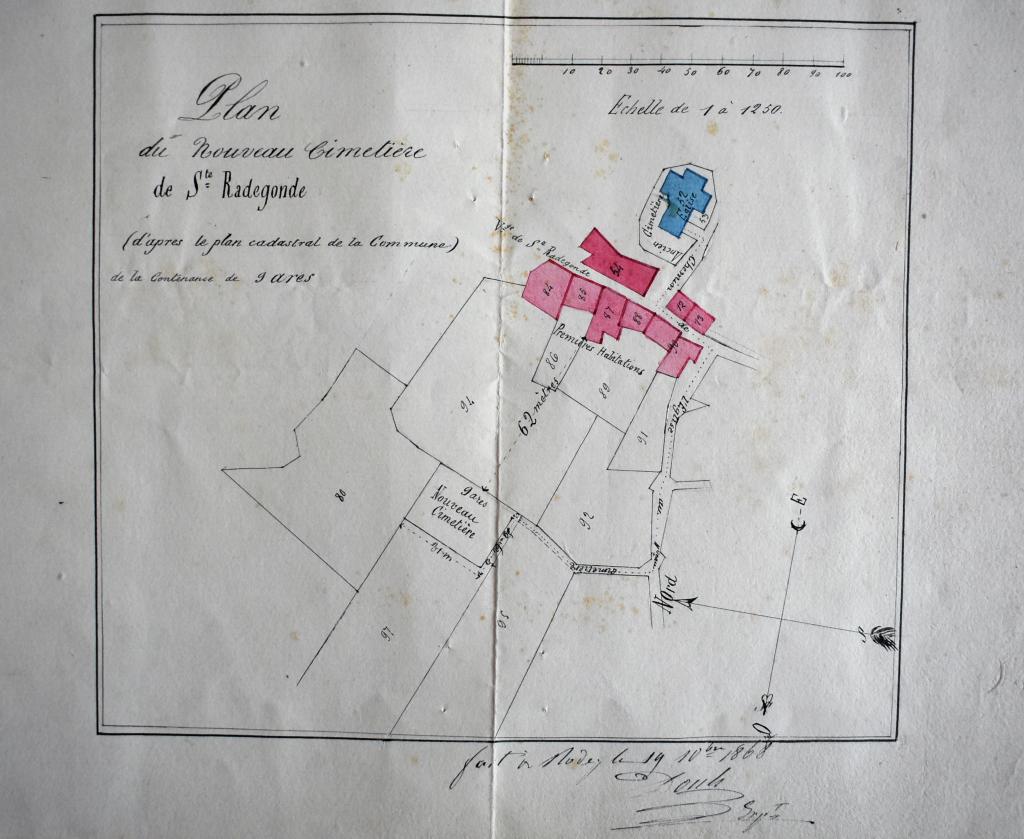

Dès le 19 octobre 1868, François Amans Douls, géomètre expert, est donc chargé de dresser un devis estimatif. Le cimetière sera éloigné de 62 mètres des habitations et la surface prévue est de 925 m². Le portail doit se situer face à l’avenue qui conduit au cimetière depuis le village et le mur de clôture, de 225 mètres de longueur est prévu en en moellons de calcaire avec mortier de chaux et sable.

Le 8 décembre suivant, l’acquisition du terrain est votée par le conseil municipal : ce terrain est la propriété de François Acquier, propriétaire dans le village, membre du conseil et futur maire de la commune (1875-1885). Si ce terrain est conforme aux prescriptions réglementaires, un rapport datant d’avril 1869 signale le manque de terre profonde, qui nécessite au cours des années suivantes des apports extérieurs. En effet, en 1884, Mgr Bourret indiquera que la moitié du cimetière n’est toujours pas propre à l’inhumation en raison manque de terre.

Une autre raison, plus spirituelle, a donc motivé l’implantation du cimetière à cet endroit. C’est ce que suggère d’abord le plan de situation du géomètre Douls, orienté Est-Ouest et non Nord-sud comme le veut l’usage. Ce plan indique que le cimetière est placé dans l’axe de l’église paroissiale située à l’est. De plus, c’est sur ce même axe qu’est située beaucoup plus à l’ouest la cathédrale de Rodez. La commune a donc volontairement disposé le nouveau cimetière de manière à octroyer à ses morts une double protection tutélaire : celles de sainte Radegonde et de Notre Dame.

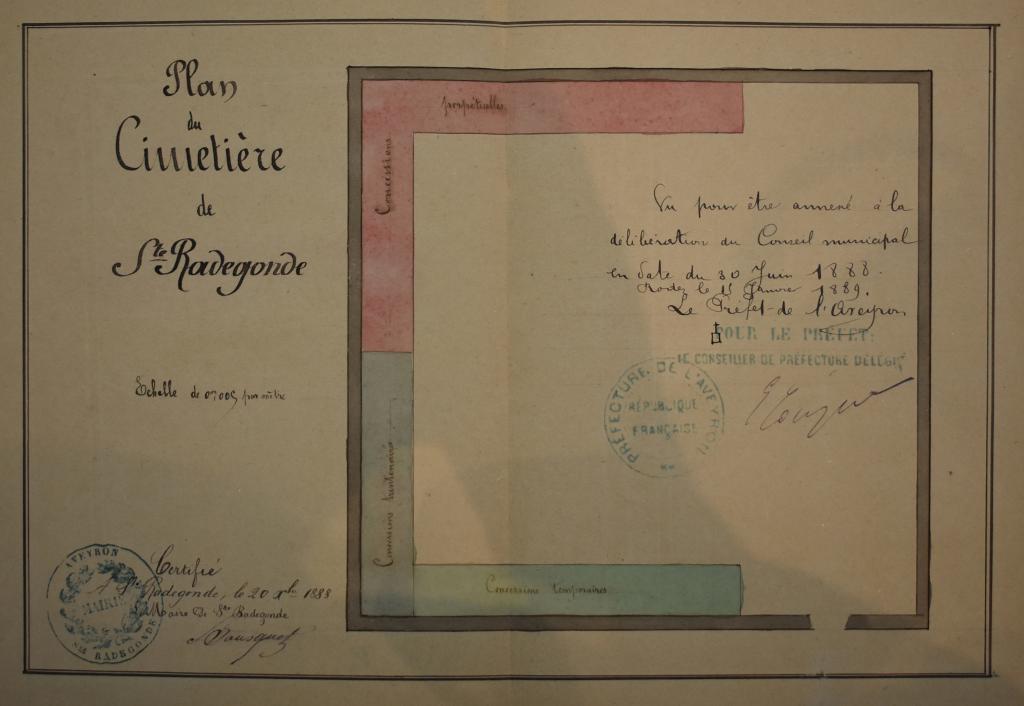

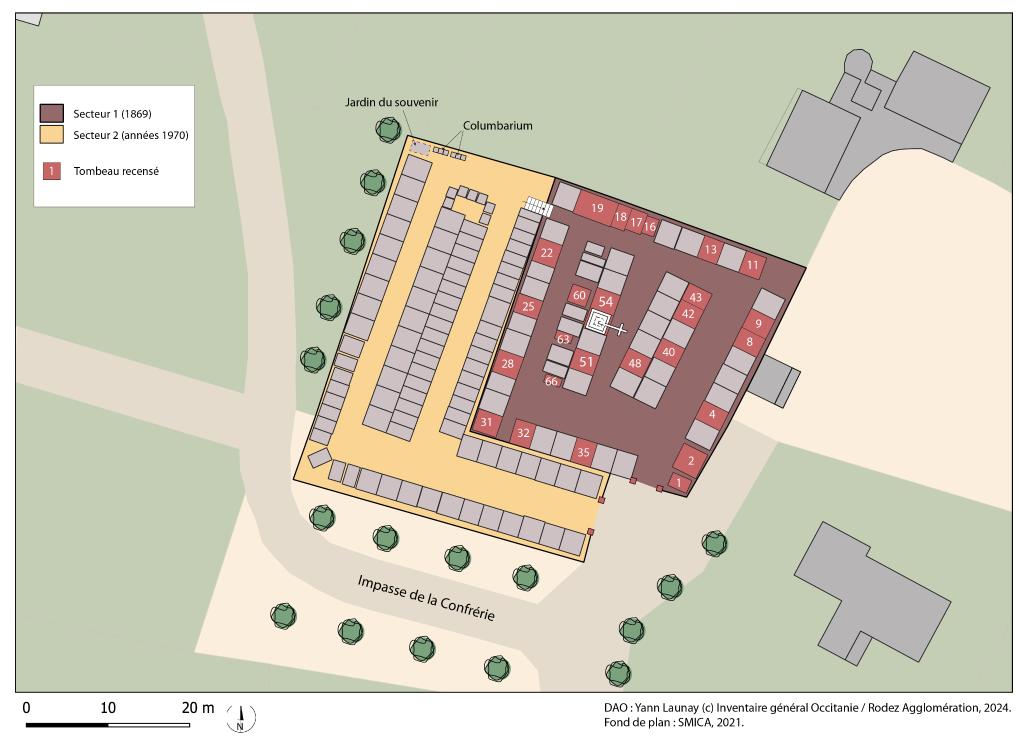

Le cimetière commence à fonctionner dès 1869. Contrairement au cimetière du Monastère ouvert en 1867, aucune concession n’est vendue au cours des premières années : seul l’espace dédié aux fosses communes est peu à peu loti. Cependant, pour répondre à la demande des habitants, la commune vote le 30 juin 1888 un règlement qui fixe le prix des concessions temporaires, trentenaires (renouvelables) et perpétuelles dans les deux cimetières de la commune (Sainte-Radegonde et Inières). À cette date, deux caveaux ont déjà été construits : ceux des familles de Jules Durand (n° 17 sur le plan) et de Louis Romieu (n° 18). L’acquisition des concessions entérine donc une situation déjà existante.

Le règlement, qui prévoit que les bénéfices des ventes reviennent à la commune et au bureau de bienfaisance, est approuvé par le préfet le 1er janvier 1889. Le plan annexé à ce règlement précise l’emplacement des concessions le long des murs Nord et Ouest, tandis que le centre du cimetière reste dédié aux fosses communes comme dans la plupart des cimetières ruraux de cette époque. Les concessions doivent être d’au moins 2 m², avoir une largeur de 2,50 à 3 mètres et être espacées de 60 à 80 cm, à l’exception des concessions Durand et Romieu déjà construites. L’art. 10 du règlement précise que les plans, inscriptions et emblèmes doivent être soumis à l’approbation du conseil municipal (les archives ne conservent aucune trace de ces plans).

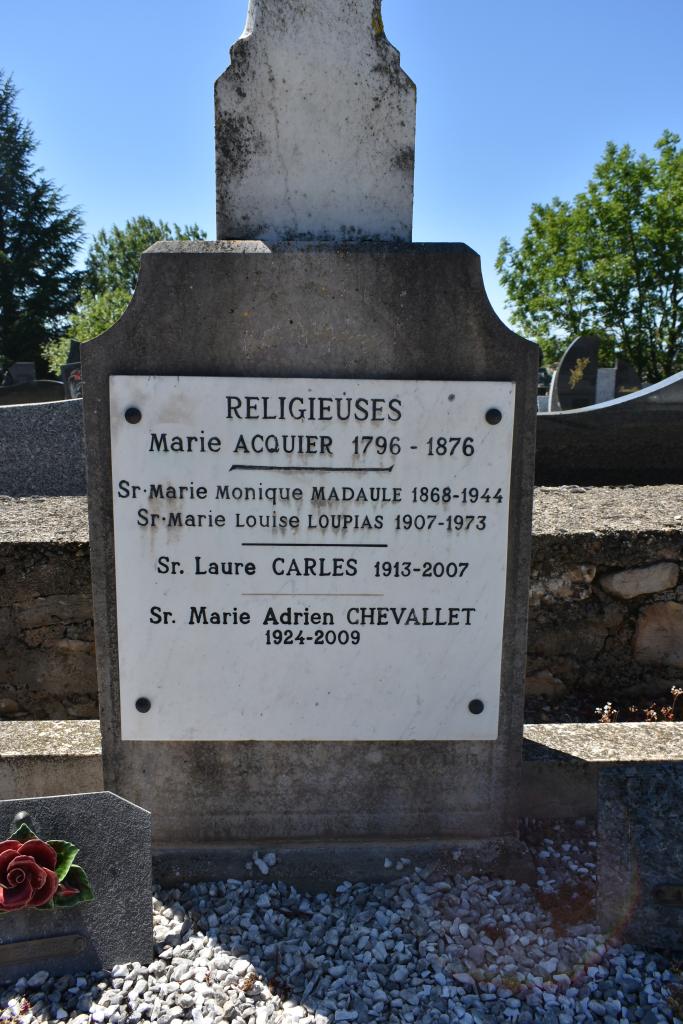

Autour de 1900, sur le côté nord-ouest du cimetière, la bourgeoisie locale fait élever quelques monuments remarquables parmi lesquels se distinguent ceux de la famille Romieu, dont deux membres ont été maires de la commune, de la famille Bousquet dont Joseph († 1928) maire à deux reprises, ou de la famille des commerçants ruthénois Paul et Jules Douziech. Après 1909 est construit le tombeau de l’entrepreneur en maçonnerie Adolphe Foissac, demeurant à Istournet. Le plan de 1888 signale aussi l’existence d’une croix au centre du cimetière. Il s’agit peut-être de celle surmontant aujourd’hui le tombeau du curé René Lafabrègue, prêtre de Sainte-Radegonde et d’Inières décédé en 1966.

Au milieu du 20e siècle, le cimetière n’est pas totalement loti comme en témoigne une vue aérienne ancienne. À cette époque, le cimetière était beaucoup plus végétalisé qu’il ne l’est actuellement. Les concessions n’occupaient que trois côtés du cimetière et la partie centrale largement enherbée accueillaient les défunts les plus modestes, dont les tombes étaient surmontées de petites stèles funéraires.

Pour faire face à l’augmentation croissante des demandes de concessions, le cimetière est agrandi au début des années 1970.

Directeur de la société Drone Aveyron services.