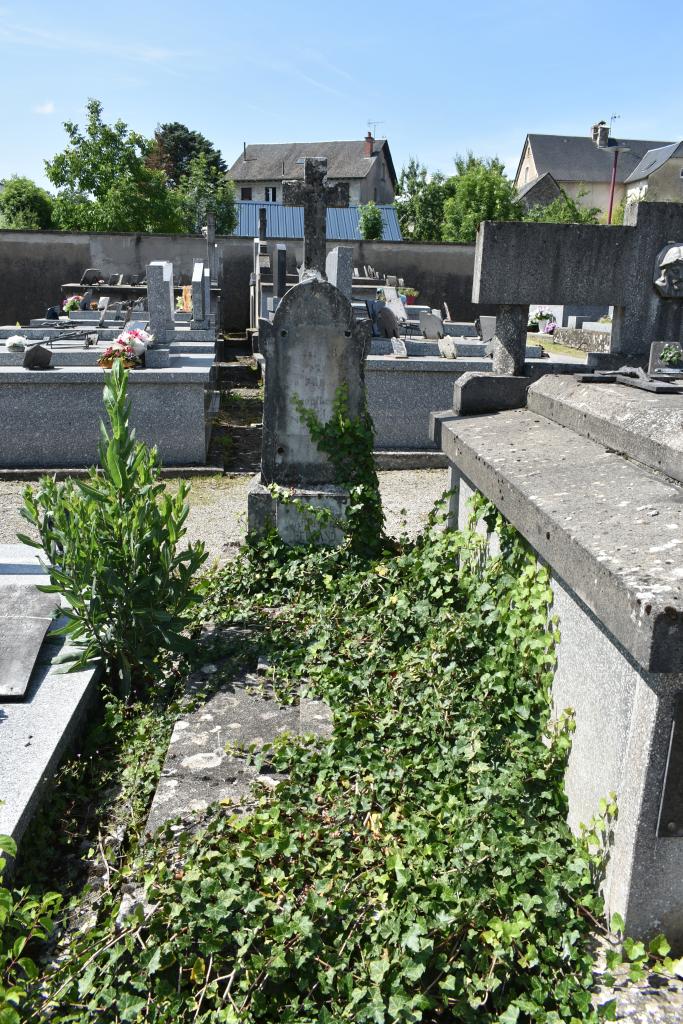

Le cimetière de Sébazac est situé au nord du village, dans une zone aujourd’hui bâtie. Il occupe une surface relativement plane de plus de 7 200 m².

Il est clôturé de murs en pierres sèches (secteurs les plus anciens, mur Est), en moellons ou en béton. Le portail principal au sud est en fer forgé et couronné d’une croix.

Indépendant et de plan régulier, le cimetière de Sébazac a longtemps présenté la forme d’un rectangle et depuis le dernier agrandissement s’apparente à un drapeau. Comme dans d’autres cimetières transférés de l’agglomération de Rodez, la distribution du cimetière témoigne encore de l’évolution des pratiques funéraires. Le premier secteur (vers 1877) et le second (1927) forment un ensemble relativement cohérent : au centre se distinguent deux aires séparées par une allée centrale, interrompue toutefois par le tombeau de la famille Bel. Ces deux aires, dont celle à l’Est est délimitée par une bordure en ciment, étaient autrefois destinées aux inhumations ordinaires, tandis que le long du mur d’enceinte sont alignées depuis la création du cimetière les concessions funéraires. La croix du cimetière est située dans la partie Nord : son socle partiellement enfoui suggère que le niveau du sol a été surélevé. Dans l’angle opposé de cette zone est situé le caveau provisoire.

La distribution des zones plus récentes (2e moitié du 20e siècle et début du 21e siècle) est nettement plus régulière : les concessions sont alignées en rangées doubles au centre et simples le long des murs d’enceinte.

L’aspect du cimetière est très minéral à l’exception de la zone aménagée après 2011 où se trouvent le jardin du souvenir, le columbarium et l’espace cinéraire.

Les tombeaux :

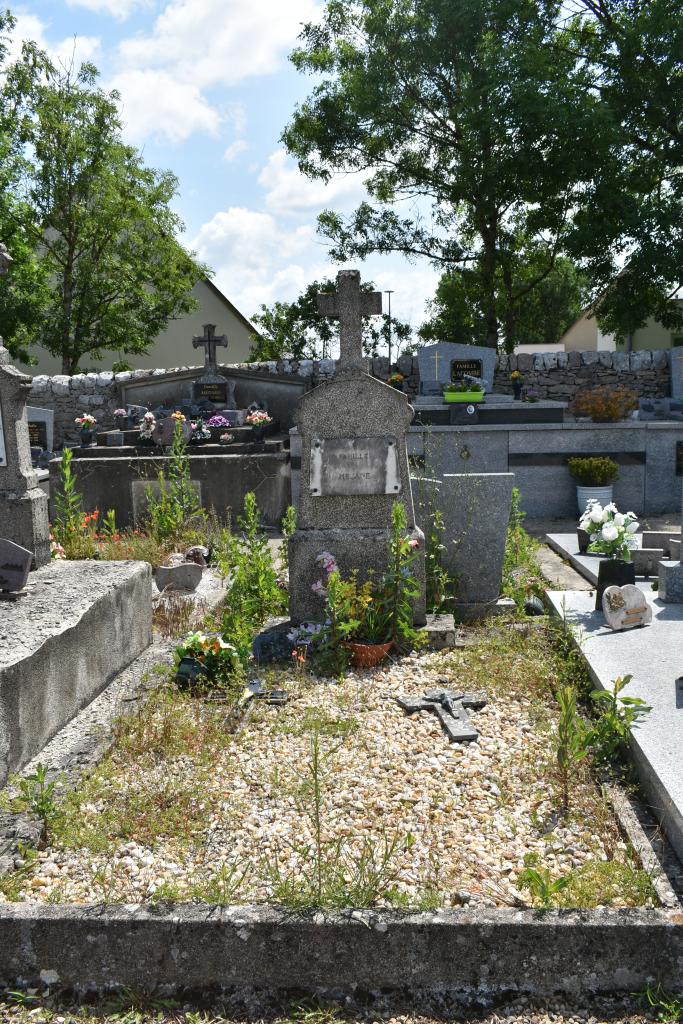

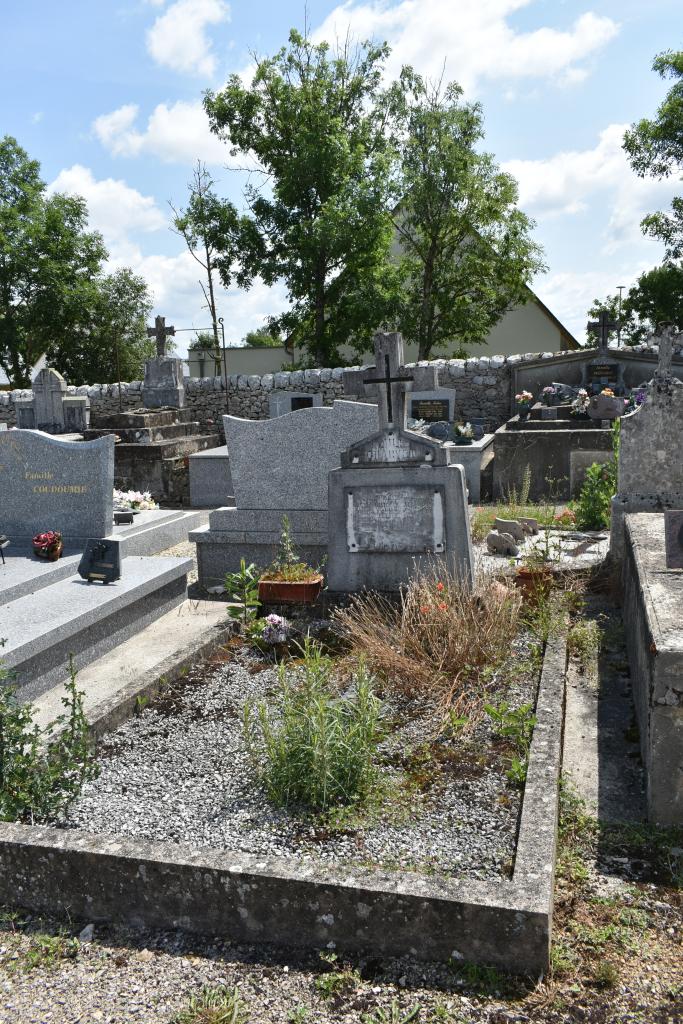

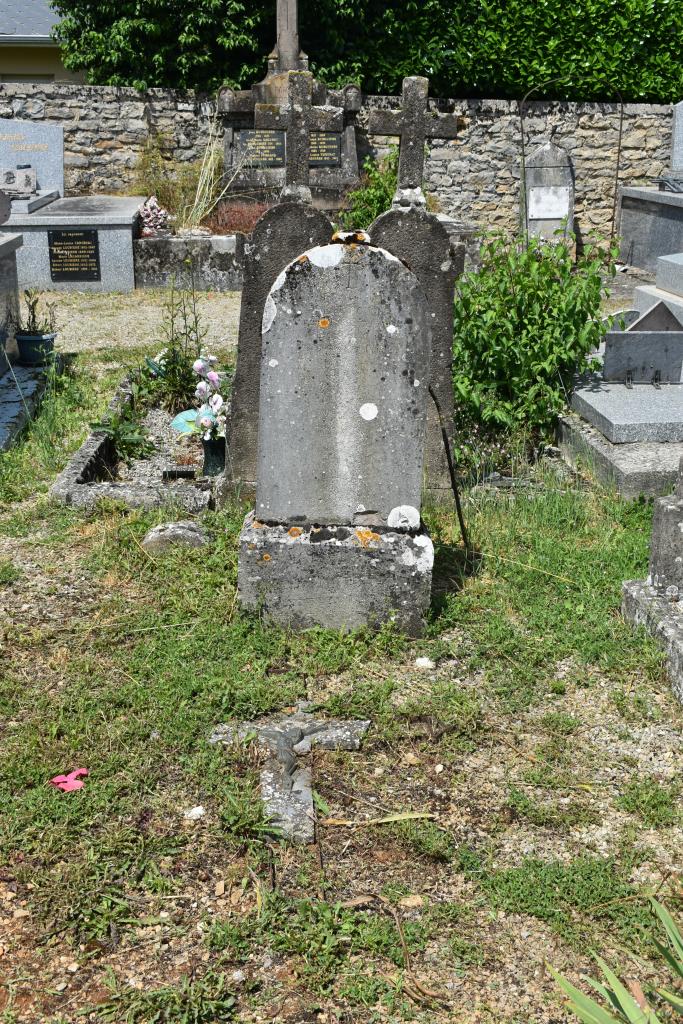

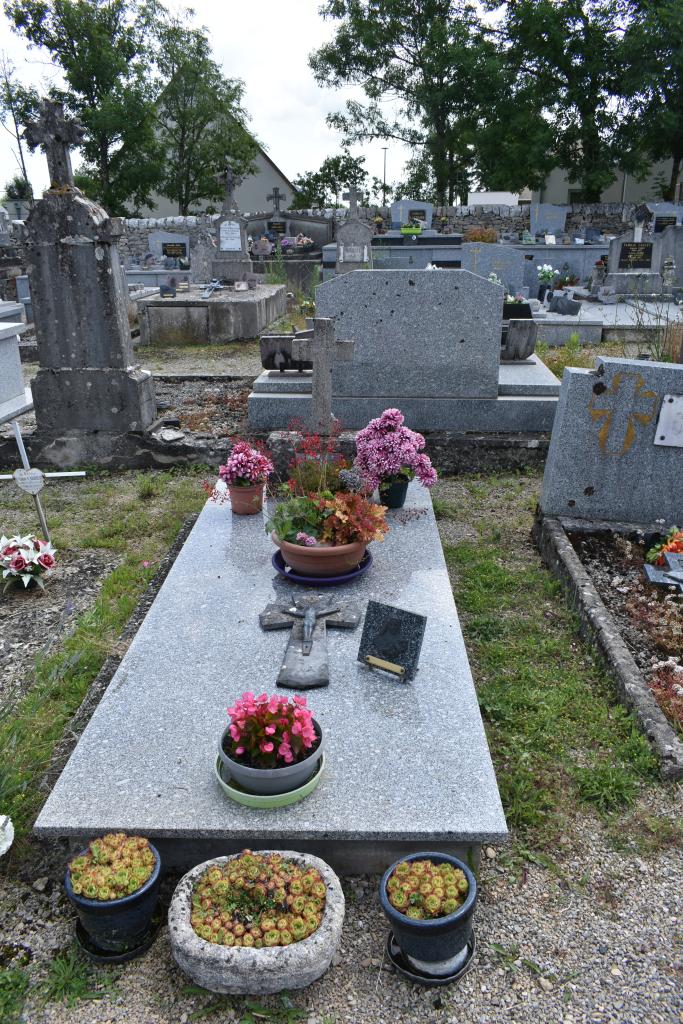

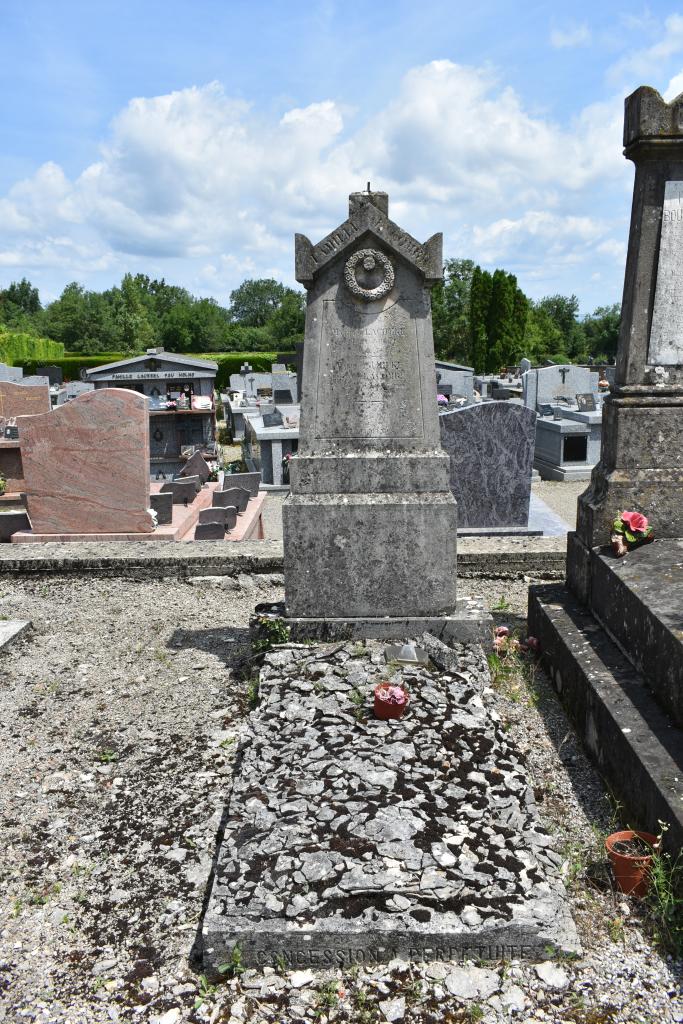

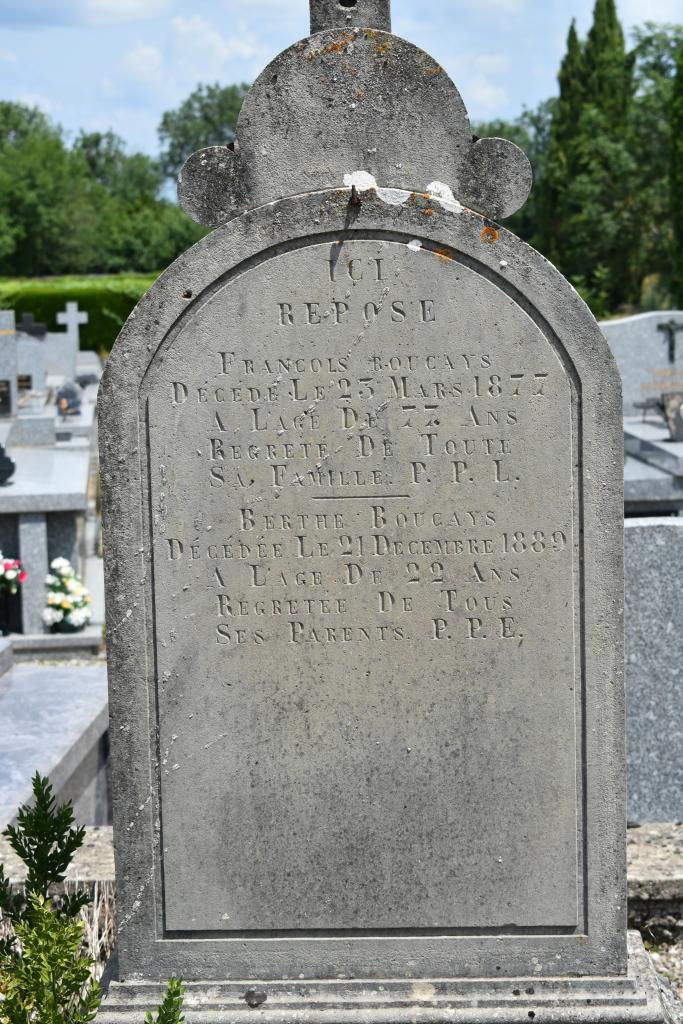

L’enquête menée en 2023 a permis de recenser 57 tombeaux sur les 348 construits, soit environ 16 %. Ils sont bâtis en pierre calcaire (matériau très présent sur le causse comtal), rarement en grès, et pour les plus récents en granit ou en béton.

Les tombeaux sont en forme de :

- Stèle funéraire : typologie très majoritaire (41)

- Dalle funéraire (1)

- Cippe : les deux exemples recensés datent du début des années 1860 (familles Bouloumié et Billoin)

- Sarcophage (2), surmonté d’une stèle funéraire (1er quart 20e siècle)

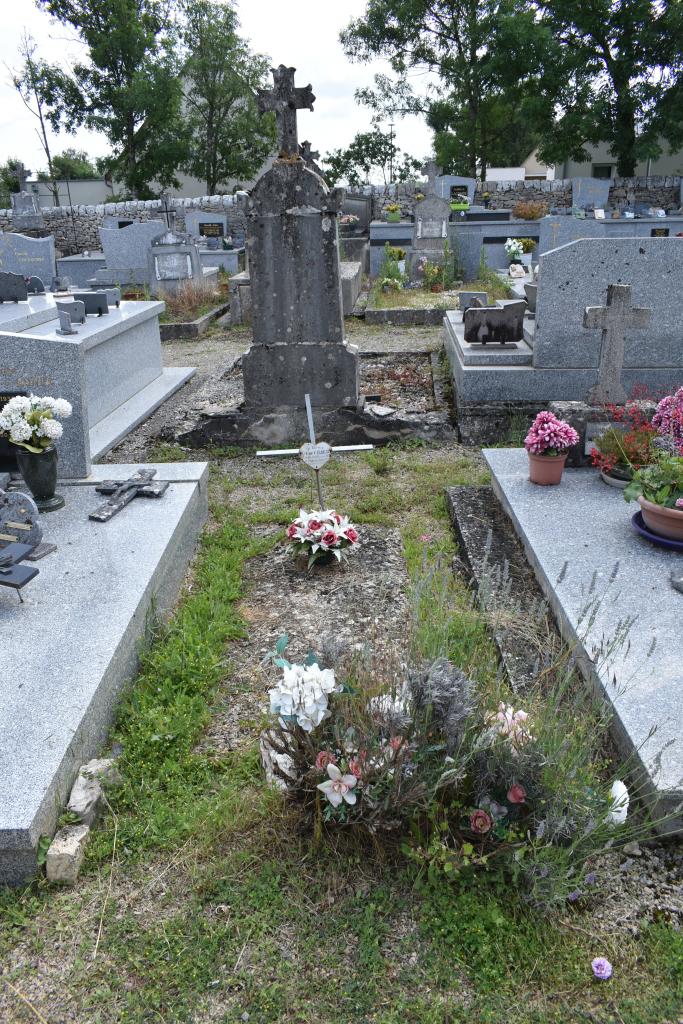

- Croix funéraire (2) : l’une d’entre elles signale une tombe d’enfant (n° 356). La croix supporte un plaque funéraire épitaphe en forme de cœur.

- Caveau monumental (9) : seule la variante large et massive, caractéristique des années 1950-1960, a été observée. Les tombeaux des emplacements n° 417 et 420 conçus par le cimentier André Spinelly se distinguent par les croix en façade soutenant la dalle de recouvrement.

Directeur de la société Drone Aveyron services.