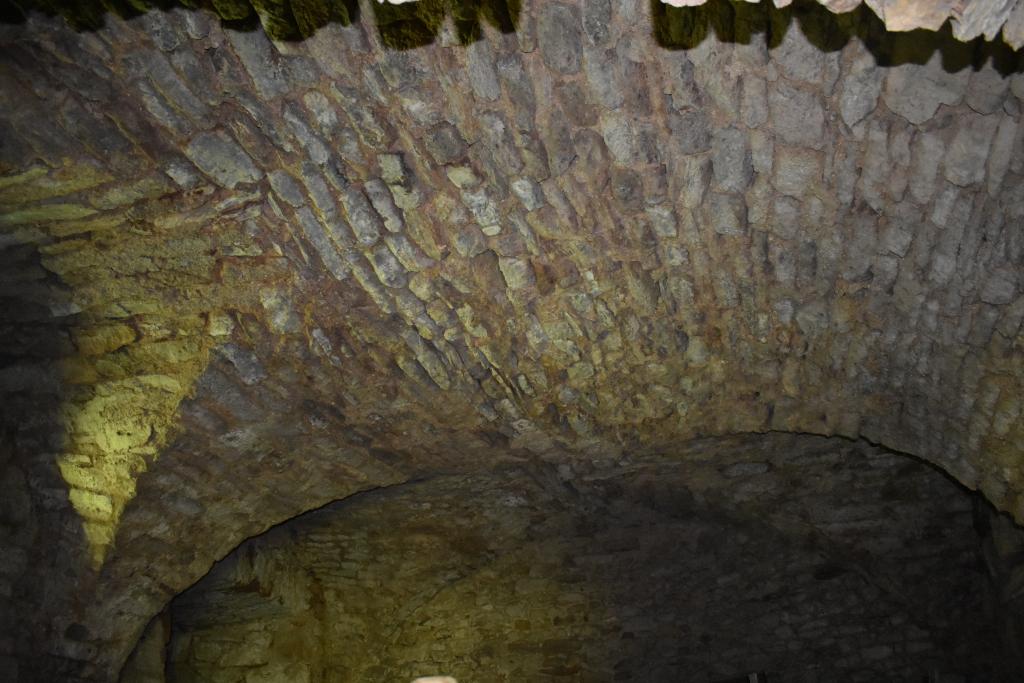

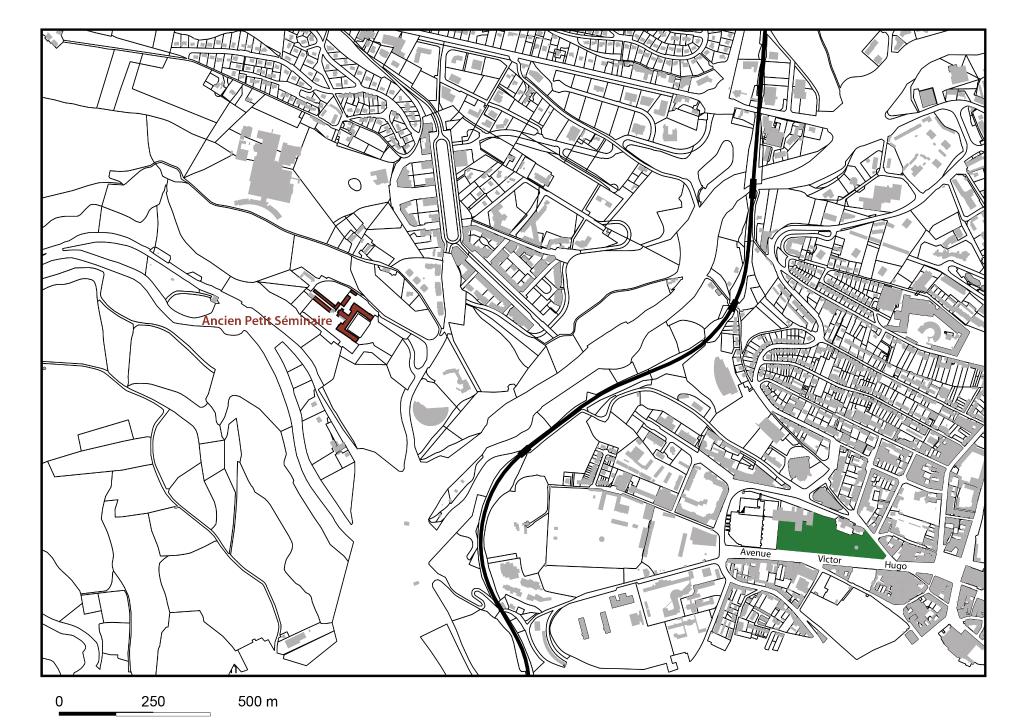

Suite au rétablissement en 1823 du siège épiscopal de Rodez qui avait été supprimé par le Concordat, Mgr de Raymond-Lalande décide la création d’un petit séminaire à Rodez. Celle-ci n’intervient cependant que sous l’épiscopat de Mgr Pierre Giraud, nommé en 1830. En 1834, il achète à François Bernard Carcenac le château de Bourran, dont l’existence est attestée dès la fin du 13e siècle, et entreprend sa démolition. Il subsiste aujourd’hui de ce château quelques éléments : un ensemble de pièces voûtées d’arêtes sous la terrasse, probablement d’anciennes caves (17e siècle ?) et les anciennes écuries du 18e siècle (une arcade porte la date 1778).

En 1834-1835 est construit un premier grand bâtiment de 30 m de longueur dans le prolongement du château, côté nord, sous la direction de Lespinasse (entrepreneur à Villefranche ?). Un parloir est également aménagé, sous la direction de l’architecte départemental Etienne-Joseph Boissonnade. Le petit séminaire dédié à Saint-Pierre ouvre ses portes en novembre et compte alors 103 élèves.

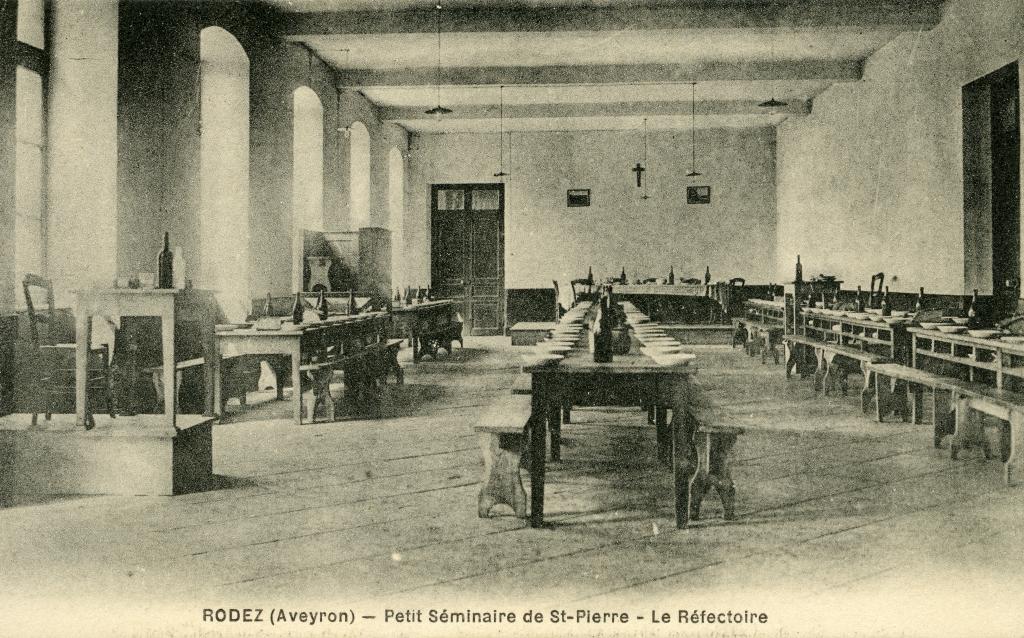

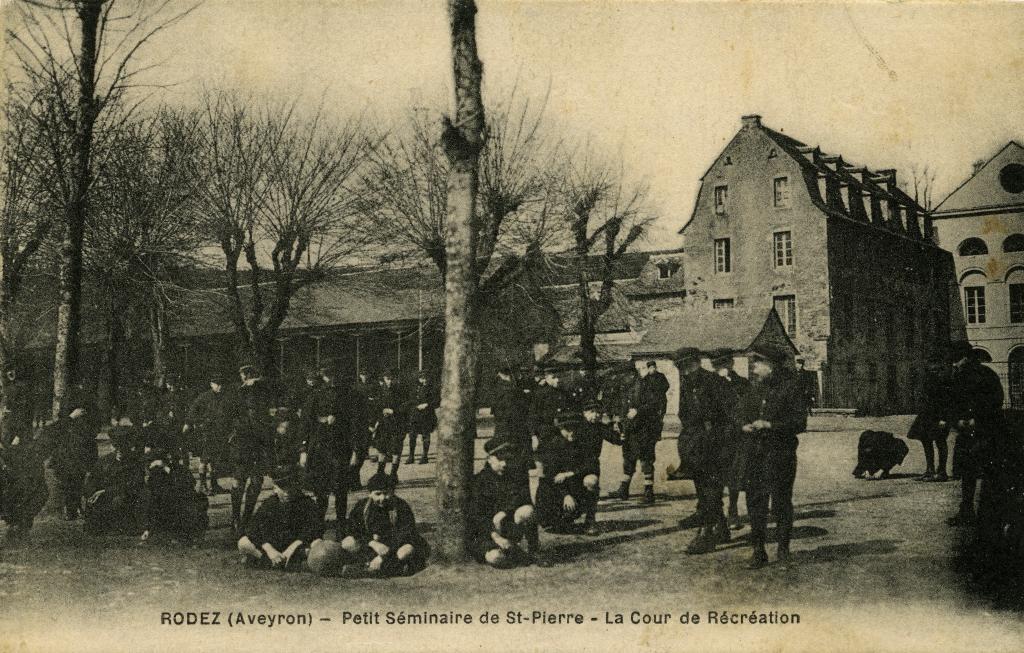

En 1837, le grand bâtiment, dans lequel a été placé le réfectoire, est prolongé de 30 mètres vers le nord sous la direction de l’architecte Labit (d’après un devis daté du 8 avril 1837). En 1837-1838 est également construit le grand mur de soutènement de la cour de récréation par Etienne Canitrot, entrepreneur de maçonnerie à Rodez.

La première chapelle du petit séminaire, qui sert aujourd’hui de remise, est construite dans le même temps au-dessus des anciennes écuries, d’après les plans de Lespinasse. La construction est néanmoins retardée par des problèmes structurels concernant en particulier la nouvelle façade sud, mise en œuvre par les maçons Mathieu Caumer (commune de Saint-Georges) et Jean-Pierre Lambert (commune de Bozouls). La tribune de la chapelle est édifiée par le charpentier Benoit Ducornot en 1837-1838.

De nombreux travaux sont entrepris dans les années 1840 afin de répondre à l’augmentation du nombre d’élèves, qui atteint 206 à la rentrée 1840. En 1841, la construction d’un nouveau bâtiment permet de relier le grand pavillon prolongé et la chapelle (il sera démoli en 1935 et une porte datée 1841 sera réemployée). Un gymnase est installé en 1842-1843 et le moulin de Bourran (voir notice n° IA12110201), acquis en 1847, est remis en état.

Les aménagements sont poursuivis durant la décennie suivante, dès la nomination de M. Truel comme supérieur de l’établissement. La croix de Saint-Pierre est érigée en 1849 en bordure du chemin d’accès au petit séminaire côté est. La construction du bâtiment ouest occupé par la suite par le fermier, qui jouxte la chapelle, intervient en 1851-1852. Il comprend alors des salles de classe pour la musique, l’histoire et les sciences, un cabinet de physique et la bibliothèque commune des professeurs. De 1851 à 1854 sont construits des granges, les écuries, le mur de séparation entre la « cour des grands », le nouveau four et le mur clôturant la cour intérieure. L’établissement accueille 236 élèves en 1856 puis 269 en 1863. La propriété s’agrandit entre 1857 et 1862 avec l’achat de champs et pâtures en bordure de l’Auterne, près du moulin. En 1856-1857, la chapelle est remise en état et décorée (badigeons, peintures, lambris, autels). D’autres travaux sont réalisés dans les années 1860 : aménagement d’un théâtre en 1864, construction d’un nouveau préau dans la « cour des grands » suite à l’incendie de la grange en 1867-1868.

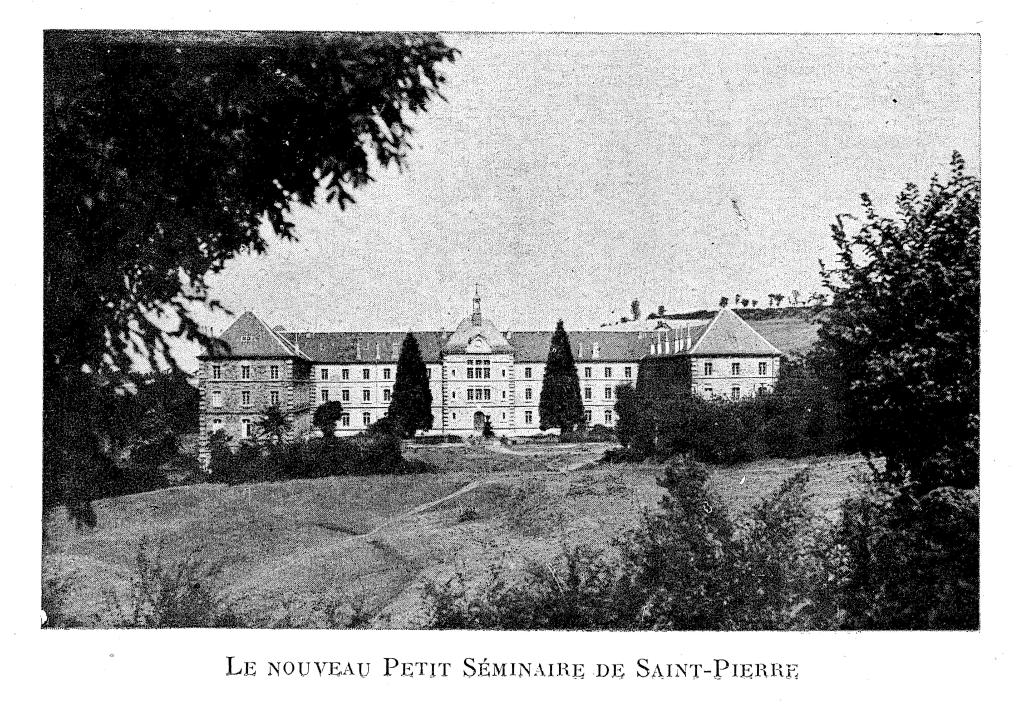

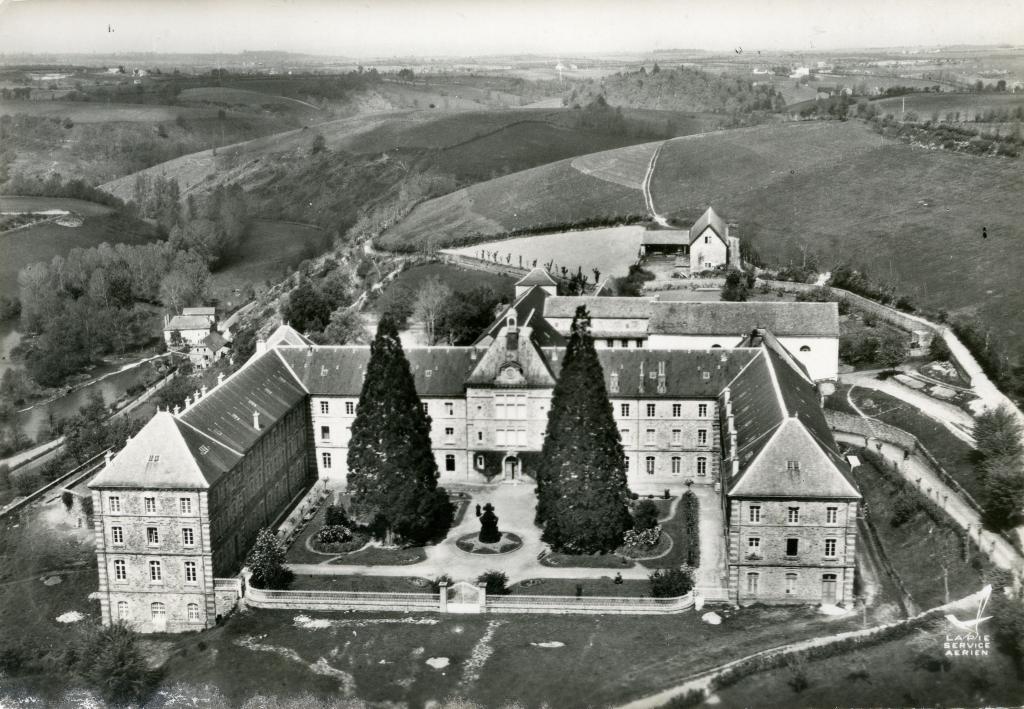

Comme le souligne le chanoine Grès dans un ouvrage paru en 1901, l’épiscopat de Mgr Ernest Bourret (1871-1896) marque le premier âge d’or de Saint-Pierre. Considéré comme le second fondateur du petit séminaire de Saint-Pierre, l’évêque lance de grands travaux de rénovation dans le but de faire du petit séminaire un établissement modèle dans le Midi. Constatant l’état de vétusté des lieux, il étudie plusieurs projets de reconstruction durant les années 1874-1878. Accompagné de l’architecte de la ville de Rodez, Grinda, il se rend à Saint-Pierre le 10 janvier 1877 afin de réaliser des relevés. Le 22 octobre suivant, il est cette fois-ci accompagné de l'architecte départemental et diocésain Jean-Baptiste Vanginot qui dresse de nouveaux plans. Le projet retenu propose la réalisation de trois ailes formant un « U » et la construction d’une chapelle adossée à l’aile est. La construction de l’aile nord débute le 22 mai 1878 et le bâtiment est béni en 1879. L’aile sud est quant à elle achevée en 1882. Faute de moyens financiers, le chantier est ensuite interrompu et les deux nouvelles ailes coexistent ainsi avec les anciens bâtiments durant environ quarante ans, comme le figure une gravure publiée en 1901 (avec l’ancienne aile centrale et la chapelle en arrière-plan à droite).

Après un nouvel incendie de la grange, la tour du château subsistant est détruite. Durant les années 1893-1894 sont aménagés la chapelle de Congrégation aujourd’hui disparue et le jardin d’honneur entre les deux nouvelles ailes. La plus grande amélioration demeure cependant l’éclairage électrique des bâtiments, est rendu possible par l’installation d’une dynamo entrainée par le moteur existant au moulin de Bourran.

Suite à la loi dite de Séparation des Églises et de l’État, le Département de l’Aveyron devient propriétaire de l'établissement en 1907, et les élèves sont alors contraints de quitter les lieux. Les bâtiments sont quasiment abandonnés durant 15 ans. Les projets d’établissement de l’asile des aliénés, de l’école d’agriculture puis d’un centre de rééducation pour mutilés dans les locaux du petit séminaire ne voient pas le jour. Durant la Première Guerre mondiale, les bâtiments accueillent un dépôt de soldats puis une « colonie d’indésirables » (Annuaire du petit séminaire, 1927).

Les bâtiments sont mis en vente aux enchères le 22 octobre 1922 et acquis par la Société immobilière du Rouergue qui les loue ensuite à Mgr de Ligonnès, avec la faculté d’y faire des aménagements et des agrandissements. Durant les années 1920 sont remises en état les ailes latérales, la vieille chapelle et la ferme, tandis qu’on installe la grille de la cour d’honneur. La réouverture intervient à la rentrée 1923.

La renaissance du petit séminaire se poursuit durant l’épiscopat de Mgr Chaillol, à partir de 1925. Le projet initial de Mgr Bourret est alors achevé. La démolition de l’aile centrale, ruinée, permet l’édification d’un nouveau bâtiment à partir de l’été 1927, d’après les plans de l’architecte départemental André Boyer. Le gros œuvre est achevé en juillet 1928 et les aménagements intérieurs sont terminés vers 1931-1932. La construction de la nouvelle chapelle, initialement prévue par Mgr Bourret, encouragée par le Cardinal Verdier en 1934, est entreprise à partir de 1935. Édifiée par l’entrepreneur de maçonnerie Charles Loretz d'après les plans de Boyer, elle est achevée en 1936.

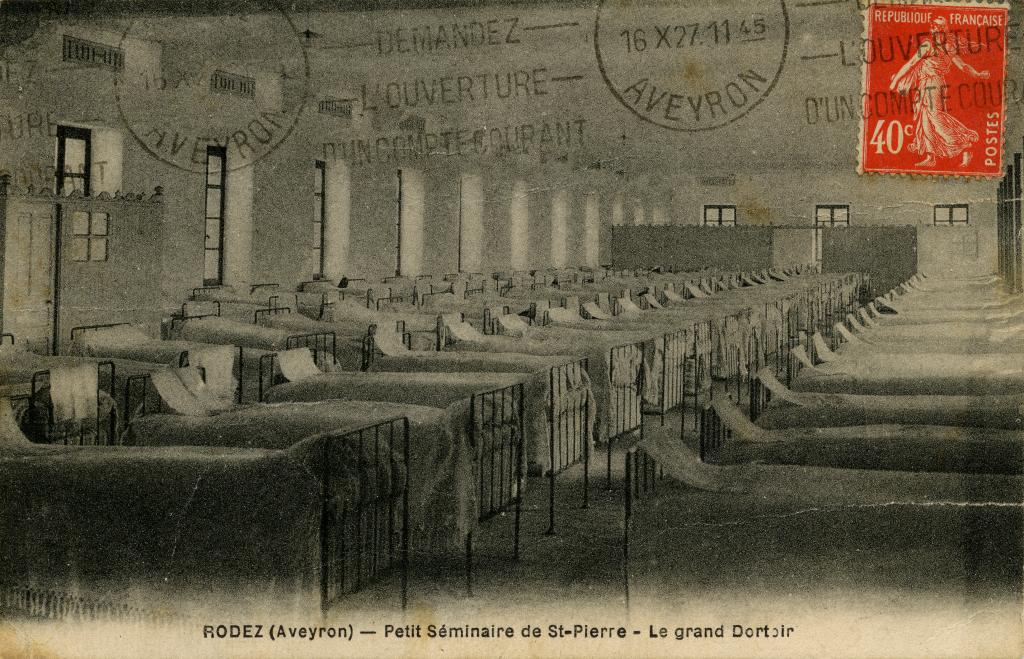

Le petit séminaire subit des transformations au niveau de son fonctionnement à partir d’octobre 1968 et continue d’accueillir 125 élèves en 1970, qui suivent les cours à l’Institution Sainte-Marie de Rodez et sont accueillis en « foyer » à Saint-Pierre. Dans les années 2000, les bâtiments font l’objet d’importants travaux de mise aux normes, qui touchent en particulier les ailes nord et sud (la cave et le rez-de-chaussée de l’aile nord ont été en partie épargnés), afin d’accueillir une résidence d’étudiants.