Les raisons d'un transfert

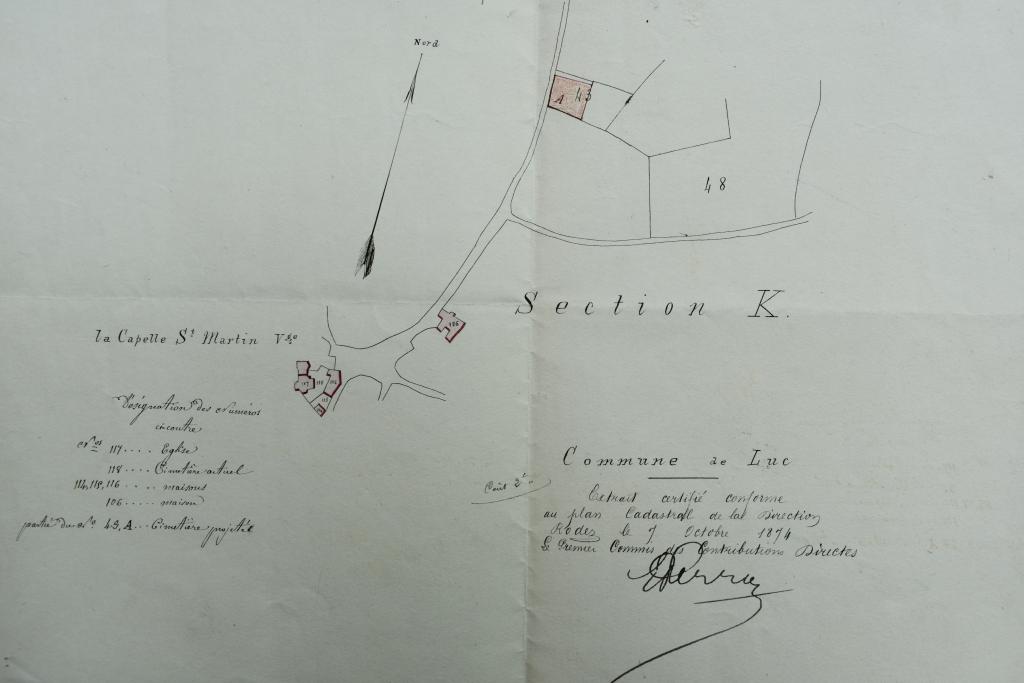

Le cimetière de la paroisse de la Capelle Saint-Martin était initialement situé au centre du village, contre le chevet de l’église. La décision de le transférer est prise par le conseil municipal de la commune de Luc-la-Primaube le 12 mai 1874. Les raisons qui motivent cette translation sont fréquentes sur le territoire de l’agglomération de Rodez à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle : une surface insuffisante par rapport au nombre de décès enregistrés dans la commune (12 par an en moyenne, entre 1869 et 1873), sa proximité avec les habitations et son emplacement « en contre-haut de l’église qu’il rend très humide ». Une autre raison, financière cette fois-ci, a favorisé cette décision : le terrain est offert gratuitement par un habitant de la paroisse, M. de Séguret (ancien maire ?) et seuls les frais de clôture restent donc à la charge de la commune. Celle-ci bénéficie en outre de la participation de la fabrique de la paroisse, compte tenu de « l’insuffisance du cimetière actuel, [de] sa situation au milieu du village, [de] sa contiguïté à l’église en contrehaut de laquelle il se trouve de près de deux mètres, ce qui fait qu’il est pour cette dernière une cause permanente d’humidité, [et] que l’emplacement est destiné à devenir plus tard une place publique à côté de l’église qui fait défaut à La Capelle » (délibération du 4 octobre 1874).

Le terrain choisi, de 900 m², est exposé au nord et situé à une distance réglementaire des habitations (35-40 mètres minimum), conformément au décret du 23 Prairial an XII (1804). Suite à l’enquête publique, le préfet arrête le transfert du cimetière le 27 novembre 1874. Il considère que le cimetière actuel de la paroisse est d’une étendue insuffisante et qu’il présente « des causes sérieuses d’insalubrité » par sa situation au centre du village. Les travaux d’aménagement ne débutent cependant que courant 1876 est sont exécutés par Augustin Rey, maçon à Ceignac. Le portail en fer, ouvrant sur la route, est réalisé par Jean-Baptiste Gayrard, serrurier à Rodez.

Le 16 mai 1876, le conseil municipal vote le prix d’achat au mètre carré pour les concessions des cimetières de La Capelle et de Luc : 5 frs pour les concessions temporaires, 15 frs pour les concessions trentenaires et 30 frs pour les concessions perpétuelles.

De multiples extensions pour répondre à la demande

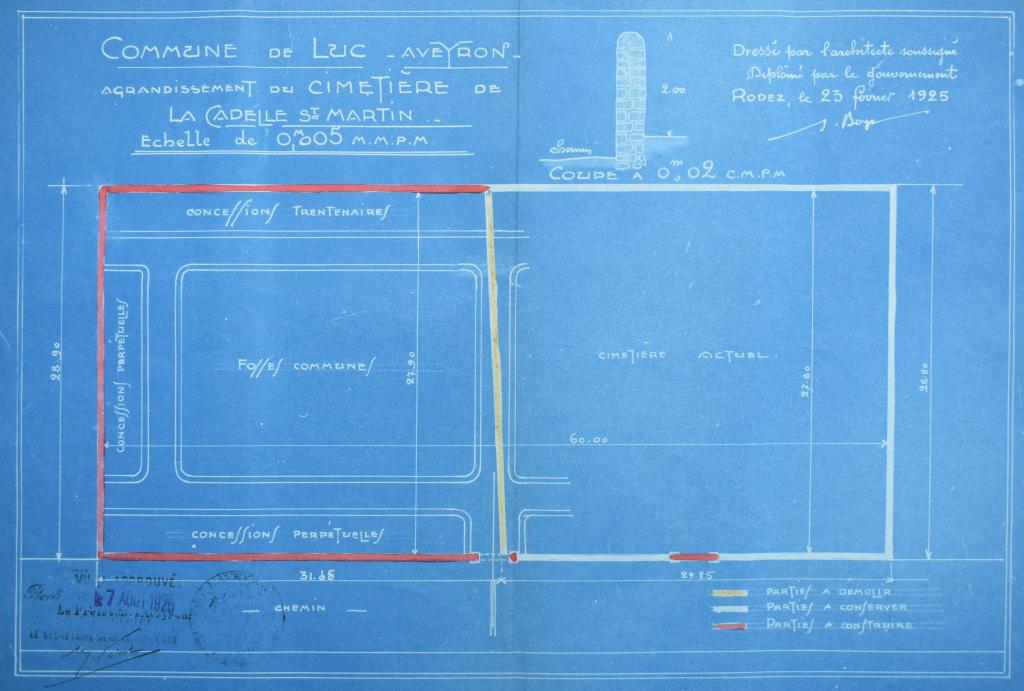

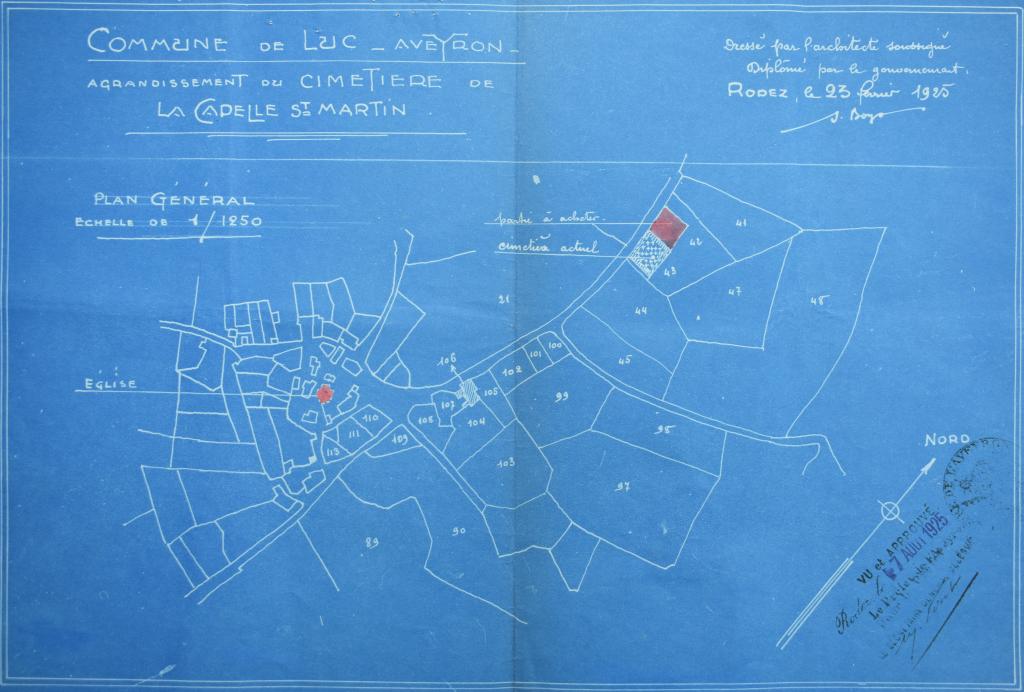

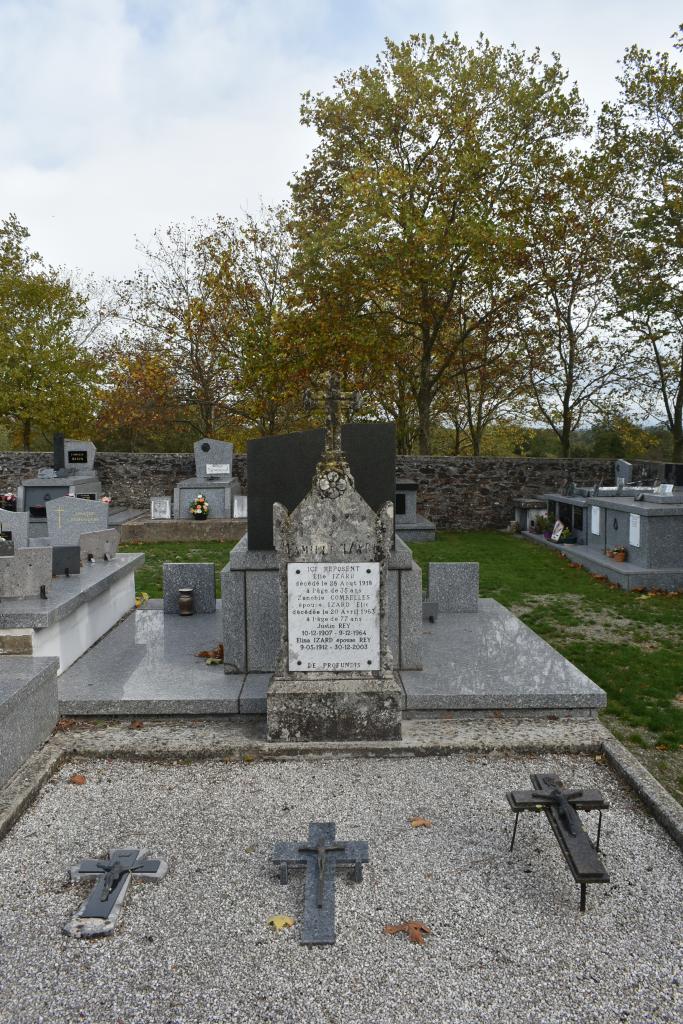

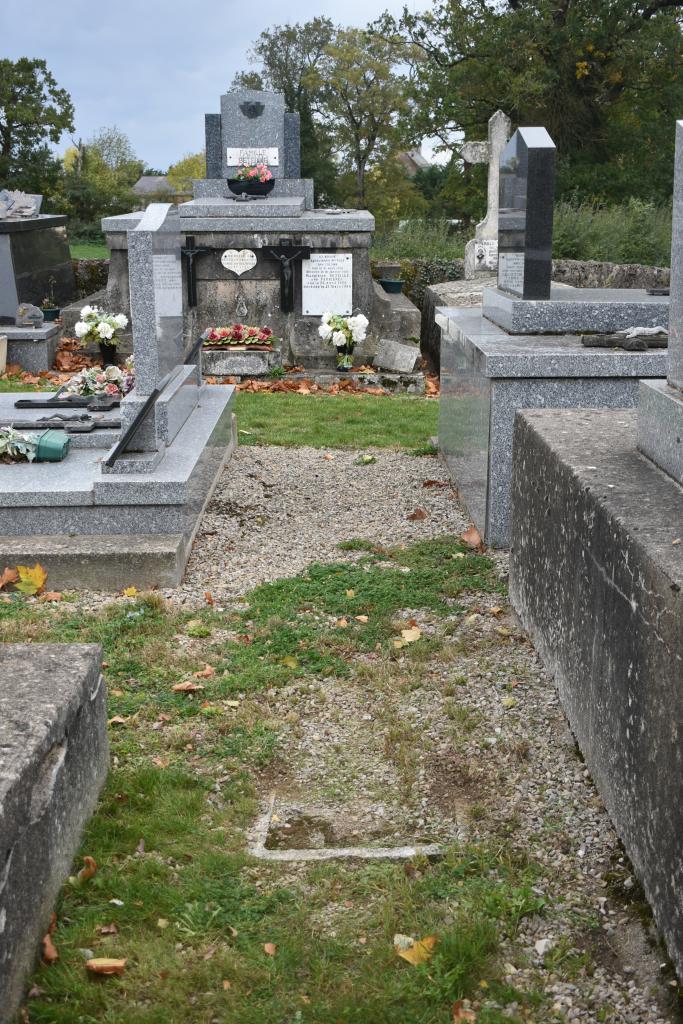

Le 20 février 1921, Eugène de Séguret, maire de la commune, indique que le cimetière est trop étroit et propose de l’agrandir. L’achat d’un terrain contigu d’une surface de 916 m² permet alors de doubler la surface de l’enclos. Le plan de cette extension est dessiné par l’architecte départemental André Boyer en février 1925 et approuvé au mois d’août suivant par le préfet. Les travaux de construction de l’enclos sont réalisés par l’entrepreneur Eugène Vabre et achevés en juillet 1927. Un mur de clôture de 2 mètres de hauteur, conforme à la réglementation en vigueur, avec couronnement dit « en hérisson », est édifié dans le prolongement des murs ouest et est, tandis que le mur nord d’origine est démoli. Le portail d’entrée d’origine est alors déplacé au centre du mur ouest, de même que la croix du cimetière. Les concessions trentenaires et perpétuelles sont positionnées le long des murs tandis que la partie centrale est réservée au terrain commun (encore dénommé « fosses communes »).

Une nouvelle extension à l’est du cimetière existant, de 945 m² (bande longue de 63 m et large de 15 m), est approuvée par le conseil municipal le 2 mars 1958. Le projet est confié à l’architecte Dugué-Boyer à Rodez. Les travaux de clôture sont réalisés au printemps 1960 : la partie orientale de l’enclos est démolie et on construit un nouveau portail d’entrée.

À la fin des années 1970, le cimetière est de nouveau saturé. Le 20 mai 1977, le maire indique qu’il ne reste que huit concessions disponibles. Il est proposé soit d’agrandir le cimetière existant, soit d’en créer un autre en face, de l’autre côté de la route. La décision se porte finalement sur une importante extension de 4150 m². Le projet et la direction des travaux sont confiés à la Direction départementale de l’Équipement en mai 1978. Il est prévu une allée principale de 7 m et des allées secondaires de 3 m. D’après le règlement du cimetière du 26 juin 1981, trois types de concessions sont prévues : 2x3 m, 2,5 x 3m, 3x3 m. Les monuments ne doivent pas dépasser la hauteur du mur de clôture, soit deux mètres.

Début 1981, les travaux sont bien avancés. La plantation d’une allée de platanes, conduisant au portail de ce dernier agrandissement est réalisée peu de temps après et la nouvelle croix du cimetière est installée en 1983. À l’est de la dernière extension, un champ est réservé pour un futur agrandissement (surface de 5274 m²).

Directeur de la société Drone Aveyron services.