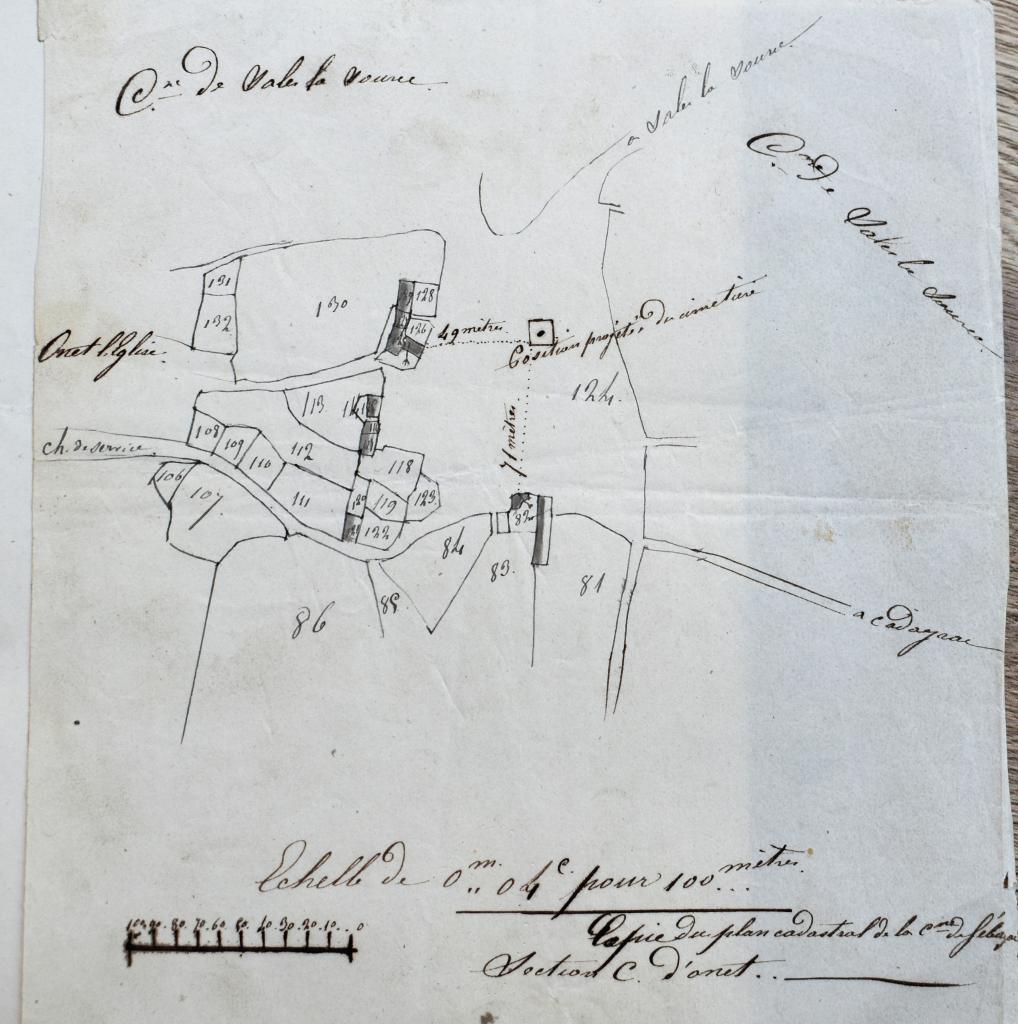

Le 9 février 1851, le conseil municipal de Sébazac décide le transfert hors du village du cimetière d’église devenu trop étroit et mal exposé. Le conseil municipal souhaite alors se mettre en conformité avec les normes imposées par le décret impérial de 1804.

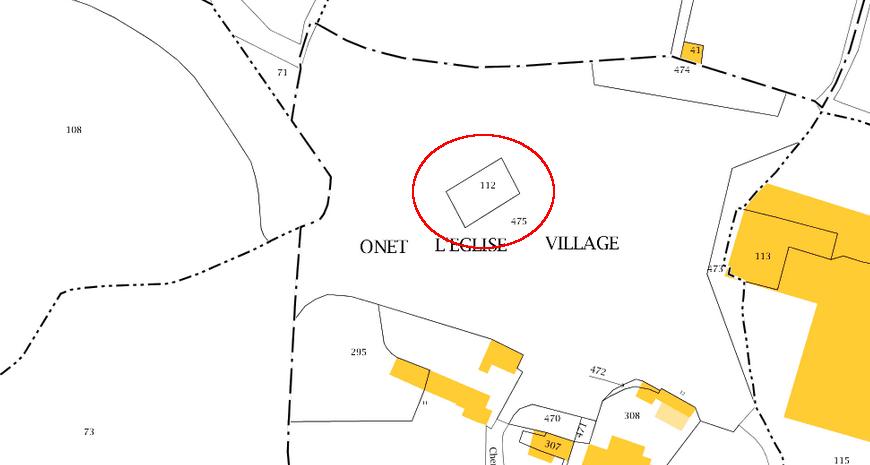

L’emplacement retenu, situé à 49 mètres des habitations et au nord du village, est peu commun puisqu’il s’agit d’une pâture communale, dite le couderc de Grandels, située dans une dépression. L’enquête publique est l’occasion pour les cultivateurs locaux qui utilisent cet espace comme aire de battage de manifester leur opposition. Deux autres habitants citent le décret du 7 mars 1808, qui interdit toute construction à moins de 100 mètres d’un cimetière, mais cette règle ne concerne que les cimetières déjà transférés. Les protestations n’aboutissent pas et le transfert est donc confirmé par le préfet le 10 juin 1851.

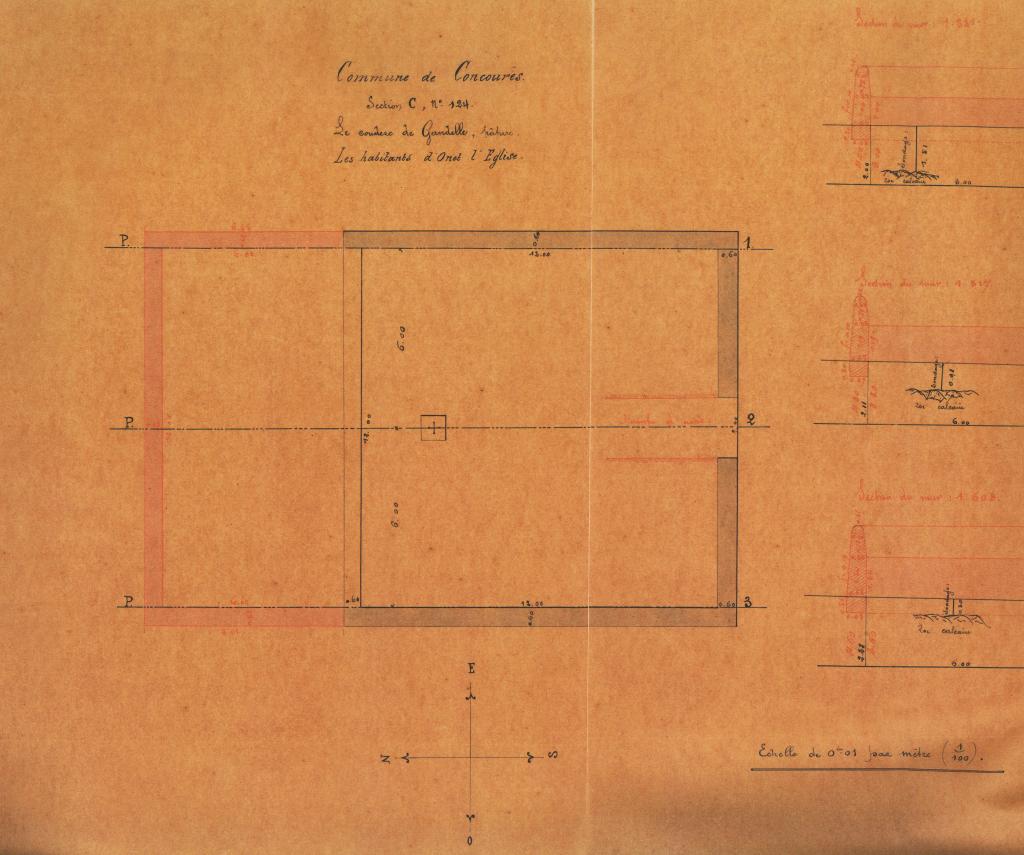

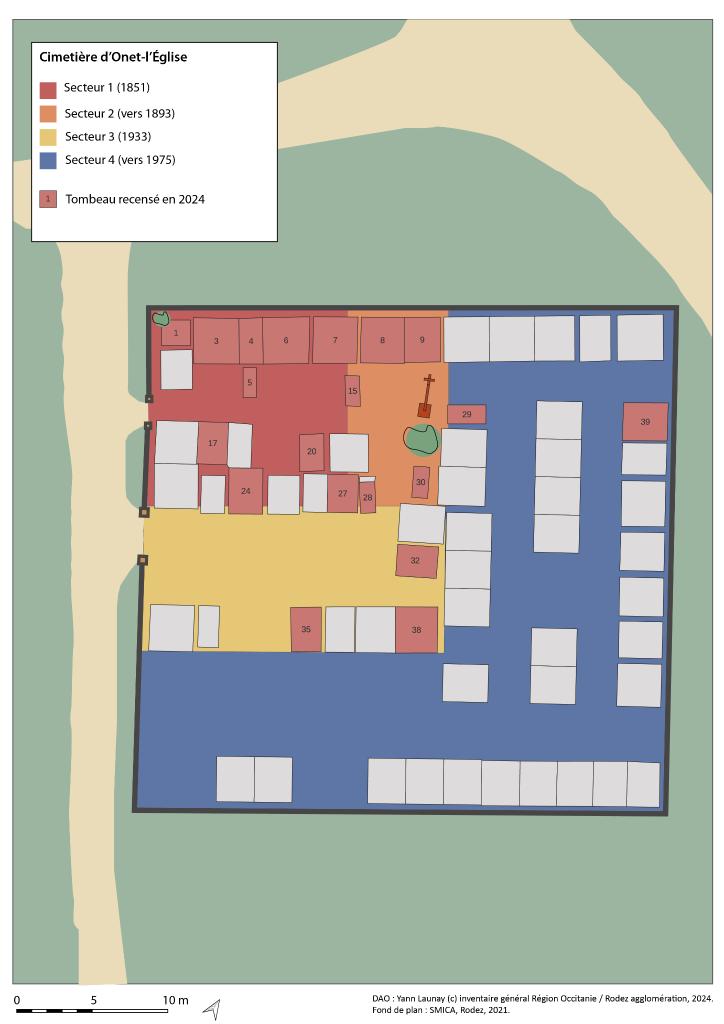

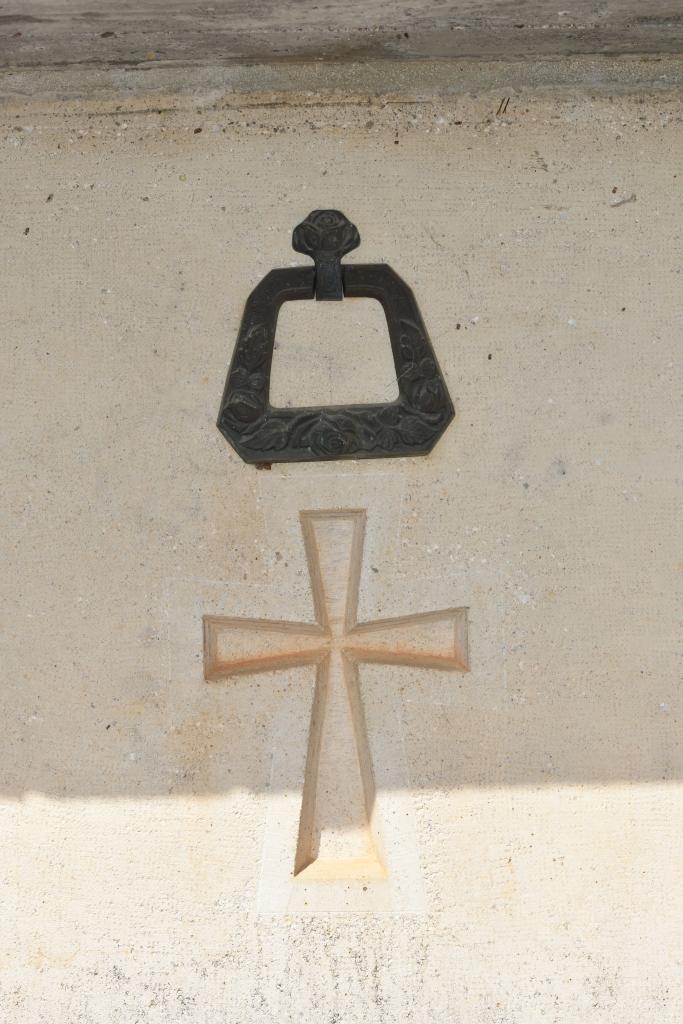

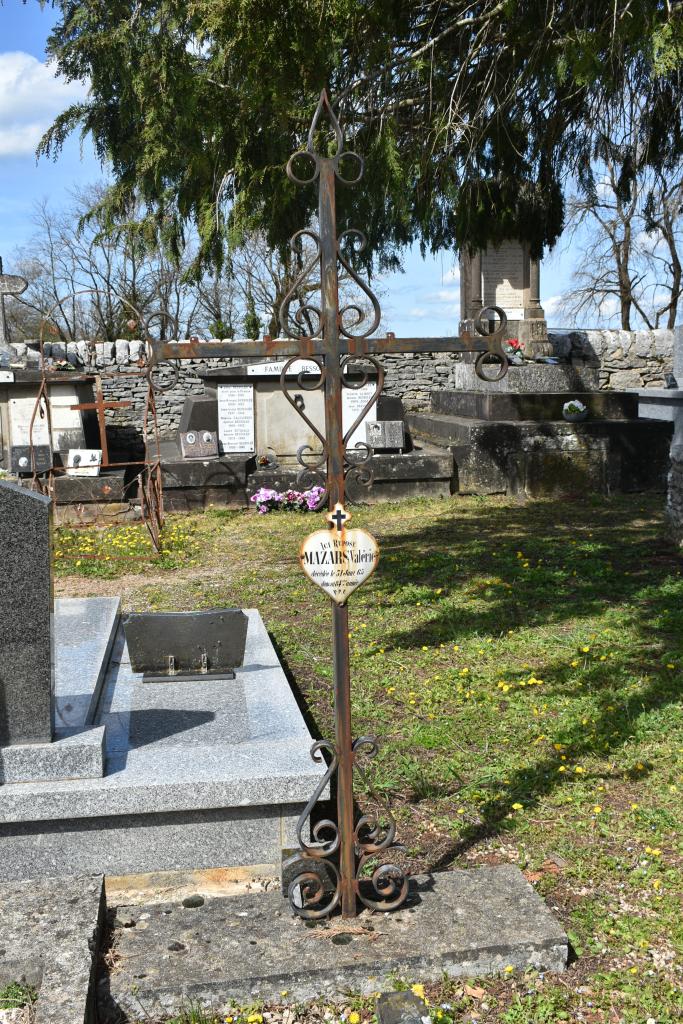

La taille de ce premier enclos est un modeste carré de 148 m², ce qui l’apparente à celle du cimetière de Saint-Clément à Druelle. Cette surface répond aux besoins du peu d’habitants de la paroisse située à cheval sur la commune de Sébazac et celle de Salles-la-Source. Près de la porte piétone, l’emplacement n° 1 se signale par une croix en fer forgé qui est l’élément le plus ancien du cimetière : Elle est gravée d’une croix élevée sur un socle et porte la date 14 janvier 1858.

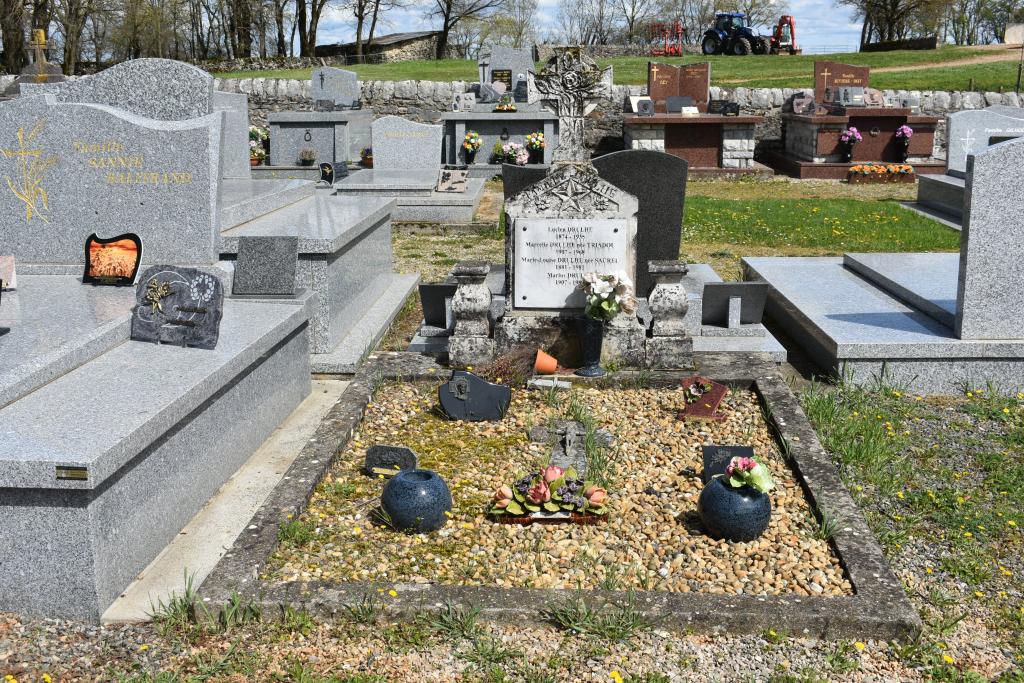

En 1889, la commune décide d’agrandir une première fois le cimetière pour répondre aux besoins de la population de la paroisse (194 habitants). Le projet tarde toutefois à être exécuté car la commune de Salles-la-Source, contestant la nécessité et le coût de cette extension, refuse au départ de contribuer financièrement aux travaux.

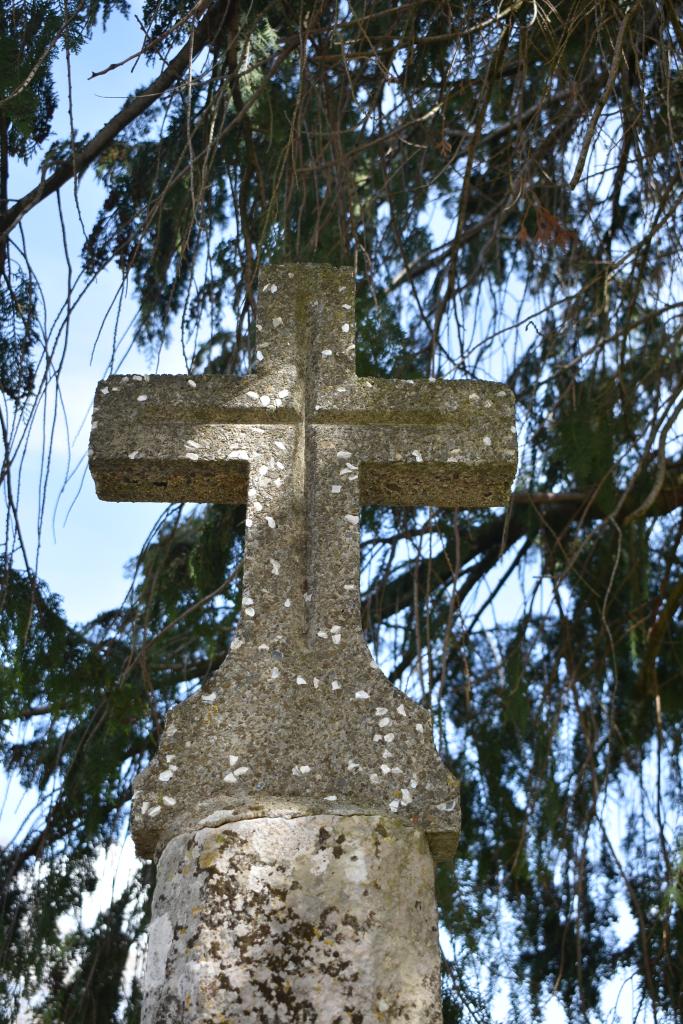

En juin 1893, monsieur Blanc, voyer cantonal, dresse le plan qui prévoit un agrandissement de 50 % de la surface existante. Le portail sud est conservé, le mur nord est démoli et un important remblai permet d’obtenir une couche de terre suffisante pour les sépultures. Dans ce secteur se trouve la modeste croix qui signale le caractère sacré du lieu.

Le 12 février 1933, le conseil approuve une nouvelle extension de 400 m² dont le projet est confié à l’architecte départemental André Boyer. Un second portail est créé et le cimetière retrouve une forme carrée. Celle-ci est conservée à l’occasion de la dernière extension (en L) de 600 m² intervenue vers 1975.

Directeur de la société Drone Aveyron services.