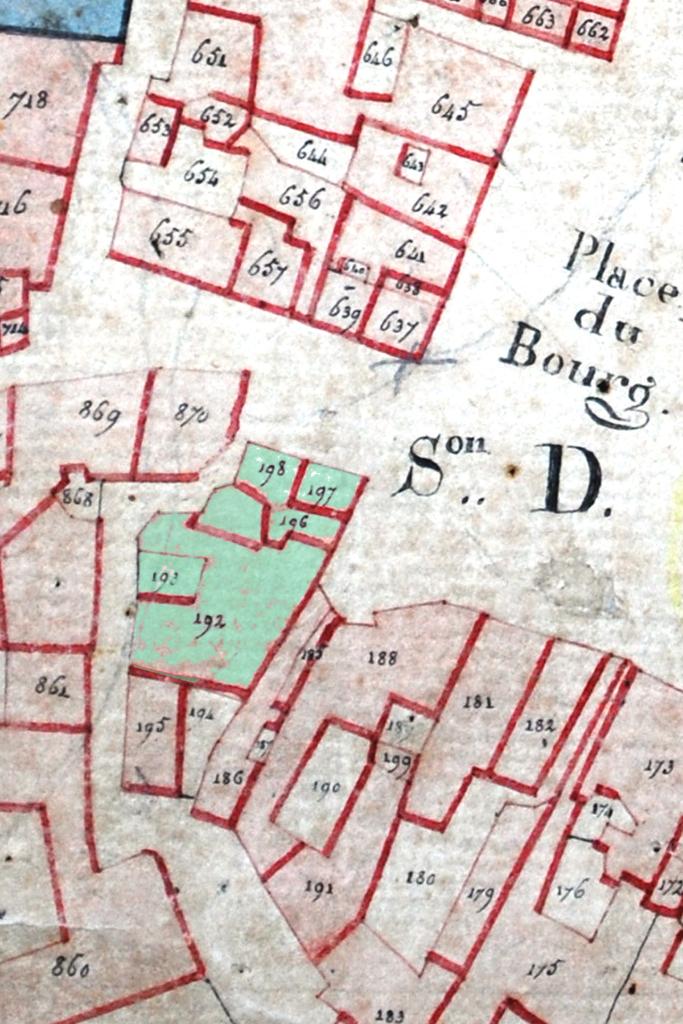

La maison dite de l'Annonciation procède du rassemblement parcellaire au milieu du 16e siècle de trois maisons en pan de bois, datant probablement du siècle précédent selon la forme des abouts de solives. Cette édification revient à François Dardenne, parent avec Jean-Imbert Dardenne, bâtisseur de la maison qui porte son nom et du château de Graves à Villefranche-de-Rouergue. François apparaît dans les sources comme propriétaire à partir de 1551, et transmet sa demeure par testament en mai 1555 à son neveu Johan Dardenne. Le programme est ambitieux, en plus de l'emprise considérable au sol, la maison compte sept niveaux. Il est très rapidement réalisé : quatre ans de chantier maximum. L'on peut néanmoins penser que le programme fut complété par Johan, après 1555, lors d'une phase qui concernerait la tour d'angle. Ses frontons triangulaires et le bas-relief de l'Annonciation témoignent en effet d'un style plus classique que celui du d'architecture et des figures sculptées des façades.£Dans le cadastre napoléonien, la maison apparaît telle qu'aujourd'hui, sinon que la rue Eugène Viala n'est pas encore percée et que des constructions devait être adossées au rez-de-chaussée de l'élévation sud de l'édifice. Son propriétaire est alors le magistrat Jean-André Boisse dont le nom est encore lié à l'appellation courante de la demeure, aussi connue comme ""maison Boisse"".

- inventaire topographique

-

Laget Pierre-LouisLaget Pierre-LouisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Rodez agglomération - Rodez

-

Commune

Rodez

-

Lieu-dit

îlot 16

-

Adresse

2 rue Eugène Viala

-

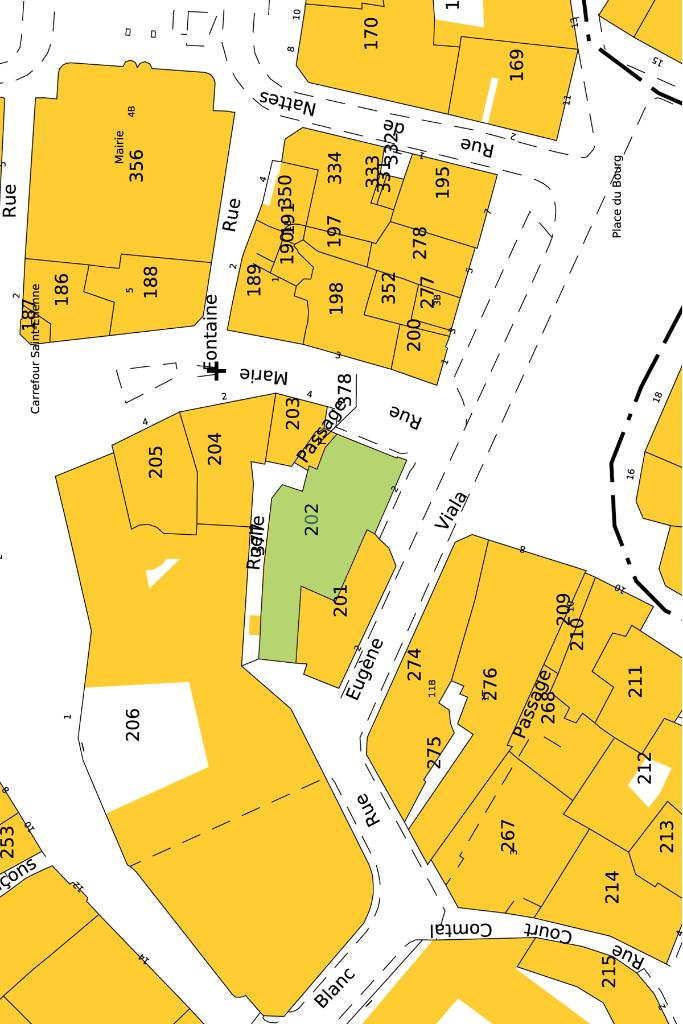

Cadastre

1810 D 192, 193 ;

2009

AC01,

202

-

Dénominationsmaison

-

Appellationsmaison de l'Annonciation

-

Parties constituantes non étudiéesboutique

-

Période(s)

- Principale : milieu 16e siècle

La maison dite de l'Annonciation est tout d'abord remarquable par son importante emprise parcellaire dans un quartier des plus dynamiques de la ville et bien à la vue, à l'angle sud-ouest de la place du Bourg. Le rassemblement de trois anciennes maisons, évident selon les trois ensembles de solives différenciés par les moulures de leurs abouts, fut nécessaire pour constituer l'imposant plan massé de la demeure. Si une telle emprise n'est pas rare dans le cas d'une demeure patricienne, les sept niveaux de la demeure : sous-sol, rez-de-chaussée, trois étages carrés et deux niveaux de comble, sont exceptionnels. Ils posent la question de la mise en rapport de l'édifice, au-delà de l'exploitation commerciale d'usage du rez-de-chaussée et d'une partie des caves, par la location des niveaux de comble.£Comme la maison dite d'Armagnac, le calcaire jaune, posé en minces dalles, revêt une structure en pan de bois ici garnie de tuf. L'ensemble repose sur un encorbellement débordant d'un mètre environ au-dessus de la voie publique. En sous-sol, les caves permettent le même gain de surface. Les façades sont organisées comme les ""grilles architecturales"" inaugurées par la maison dite d'Armagnac et reprises également à l'hôtel dit de Jouéry. On retrouve en effet les corniches comme lignes horizontales et les fins éléments perpendiculaires : pilastres-dosserets sur les pleins de travées, pilastres flanquant les fenêtres à croisées. Celles-ci composent deux travées par façades, chacune correspondant à la largeur d'une ouverture du rez-de-chaussée. Une travée pleine, alignée à l'espace entre les ouvroirs du rez-de-chaussée, sépare les deux travées de fenêtres, dont elle égale les deux tiers. Aux extrémités des façades se trouve une autre travée pleine, plus étroite cette fois. L'élévation affiche ainsi une stricte régularité, marquant une première distance d'avec les modèles de la place de l'Olmet ou de la rue Saint-Just. Mais la différence apparaît surtout dans l'horizontalité qui se dégage des élévations, tenant, entre autres, à la continuité des corniches d'une façade à l'autre, en passant par la tour d'angle. Celle-ci ne donne d'ailleurs pas plus d'élan vertical à l'ensemble, coiffée d'un toit circulaire très aplati. De même la pente des toits à deux versants couvrant les ailes est plutôt faible, les lucarnes sont petites et en retrait. La tour n'en est pas moins un élément ostentatoire, se distinguant par son cul de lampe mouluré et surtout du reste des façades par les frontons triangulaires qui ornent chacune des trois demi-croisées. La sobriété de ce décor d'architecture rompt définitivement avec les figures sculptées ""putti"" ou personnages aux oreilles pointues, coiffés de chapeaux coniques qui, sur les façades, témoignent d'une iconographie plus traditionnelle. Comme décor porté on retrouve un relief de l'Annonciation, mais qui n'a de commun avec celui de la maison dite d'Armagnac que l'emplacement à l'angle de l'édifice, tant l'iconographie et le style puisent dans les modèles classiques de la peinture italienne. L'élévation côté cour a été largement remaniée par le percement de fenêtres à arêtes vives. Son enduit en gêne la lisibilité. En décrochement de cette façade, la tour carrée qui contenait l'escalier assurait la distribution de l'ensemble depuis la petite cour du côté de la rue du Court-comtal (les sources mentionnent en effet une basse-cour de quinze canes carrées). Elle est couverte d'un toit en pavillon aux pentes également faibles. Une descente de cave existait encore jusqu'au début du 20e siècle du côté de la place du Bourg et desservait au sud la plus grande cave. Elle communique avec une deuxième cave du côté de la rue Marie qui dispose d'un escalier débouchant sur la rue du Court-comtal. Une troisième cave à l'intérieure de la parcelle distribue les deux précédentes. De larges baies couvertes d'arcs brisés reposant sur de massifs piliers par l'intermédiaire d'un tailloir ouvrent les caves est et sud. Celles-ci sont couvertes de voûtes segmentaires. Le rez-de-chaussée semble avoir été dévolu à l'usage commercial, divisé entre boutique et peut-être une petite boutique. Les étages connaissent une distribution bipartite, partagés entre une grande salle au sud, et deux pièces à l'est. De l'ancien aménagement restent les piliers de grès soutenant le plafond à la française séparé des murs par une corniche de bois. Dans la salle de l'aile sud, au premier étage, la cheminée engagée contre le mur ouest a été conservée. Ses piédroits se composent de deux colonnettes, dans un encadrement légèrement fuyant, surmontées de chapiteaux stylisés. A gauche, les chapiteaux sont dérivés du chapiteau corinthien, portant sur leurs corbeilles des feuilles d'acanthes. Une palmette remplace la fleur de tailloir. A droite, les corbeilles sont ornées de feuilles d'eau et les tailloirs sont flanqués de modillons à volutes. La cheminée semble, avec le décor d'architecture et les figures sculptées des façades, appartenir à une première phase de la maison, encore proche du vocabulaire de la première Renaissance.

-

Murs

- calcaire

- grès

- bois

- enduit

- moellon

- pan de bois

-

Toitsardoise

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée, 3 étages carrés, étage de comble

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit conique

- toit en pavillon

-

Techniques

- sculpture

Présentation succincte

- NOTSUC A l'angle de la place du Bourg, la maison dite de l'Annonciation constitue, avec la maison dite d'Armagnac ou encore l'hôtel dit de Jouéry, un exemple remarquable de demeure patricienne dans le Bourg de Rodez au 16e siècle. Sa période d'édification, comprise entre 1551 et 1555, est néanmoins plus tardive que celles de ces édifices, si bien que la maison dite de l'Annonciation se singularise par une expression plus classique de l'architecture à l 'antique, chère à la Renaissance.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Lourgant (Julie), "Les maisons de Rodez au XVIe siècle, du Gothique à la Renaissance", Etudes aveyronnaises, Rodez, S.L.A., 2004, p. 125-141.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVC12202_SPGRDRODEZ

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

- 04072023_R_01

-

Statut de la propriétépropriété du département

-

Intérêt de l'œuvreà signaler, à étudier

-

Sites de protectionsecteur sauvegardé

-

Protectionsclassé MH partiellement, 1976/05/25

-

Précisions sur la protection

Façades et toitures sur rue (cad. AC 202) : classement par arrêté du 25 mai 1976

-

Référence MH

04072023_R_01

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Société Archéologique du Midi de la France

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Rodez agglomération

- (c) Rodez agglomération

- (c) Inventaire général Région Occitanie

-

Société Archéologique du Midi de la France : Fonds photographique :

Positif sur plaque de verre, 6,8 x 6,8 cm