Chercheur associé à l'Inventaire général en 2002

Chercheur à l'Inventaire général depuis 2008

Chercheur associé à l'Inventaire général en 2002

Chercheur à l'Inventaire général depuis 2008

Dossier non géolocalisé

Pour ce site l'information orale nous vient de Madame Carrière, née Guilhou en 1898 à Algues et de son fils, habitants à Algues et descendants de la famille Guilhou qui ont exploité le plâtre jusqu'au début du 20e siècle.

L'exploitation est assez ancienne, A. A. Monteil, à la charnière des 18e et 19e siècles signales que "des montagnes qui entourent Saint-Jean-du-Bruel, on tire du bon plâtre." L'inventaire minéralogique du BRGM actuel n'indique le site d'Alguès pour le gypse dans ce secteur.

En 1805, on mentionne un gisement de gypse sous le château d'Algues. Oppenheim, savant minéralogiste résidant à Millau, concessionnaire des mines de houilles situées sur le Larzac, se rend à Saint-Jean pour en faire l'inspection. Le sous préfet prie le maire de Saint-Jean de le faire accompagner à la mine de plâtre (Carrière, journal de l'Aveyron)

M. Carrière rapporte qu'avant de faire les carrières en galeries, les anciens sortaient des cailloux à ciel ouvert du "champ de gieis" (cadastre 1842 L1 25). On ne sait pas si les sites des carrières en galerie ont d'abord été exploités à ciel ouvert.

Dans les années 1840, l'exploitation prend une autre envergure : ici comme à la Loubière elle est le fait d'agriculteurs utilisant cette production en complément de leurs revenus. En 1834, à Alguès, ils se nomment Martin, Gasc, Anterrieu et Guilhou mais en 1841, ils décident de s'associer pour améliorer leur rendement. La convention qu'ils signent ne précise pas si les carrières dont ils font mention sont à ciel ouvert ou en galeries. On y apprend que le Camp de Vincens portait des carrières, que le four était situé sur les terres de Gasc (H3 38) et que le plâtre était broyé chez Anterrieu.

Un four situé sur la parcelle H3 38 existait en 1841, utilisé en commun par les sociétaires, il est détruit lorsque la route a été élargie au cours du 20e siècle. Un deuxième four, construit à la même éqoque est mentionné en 1849 sur la parcelle H3 18. Toutefois, ils n'ont jamais été portés sur le cadastre.

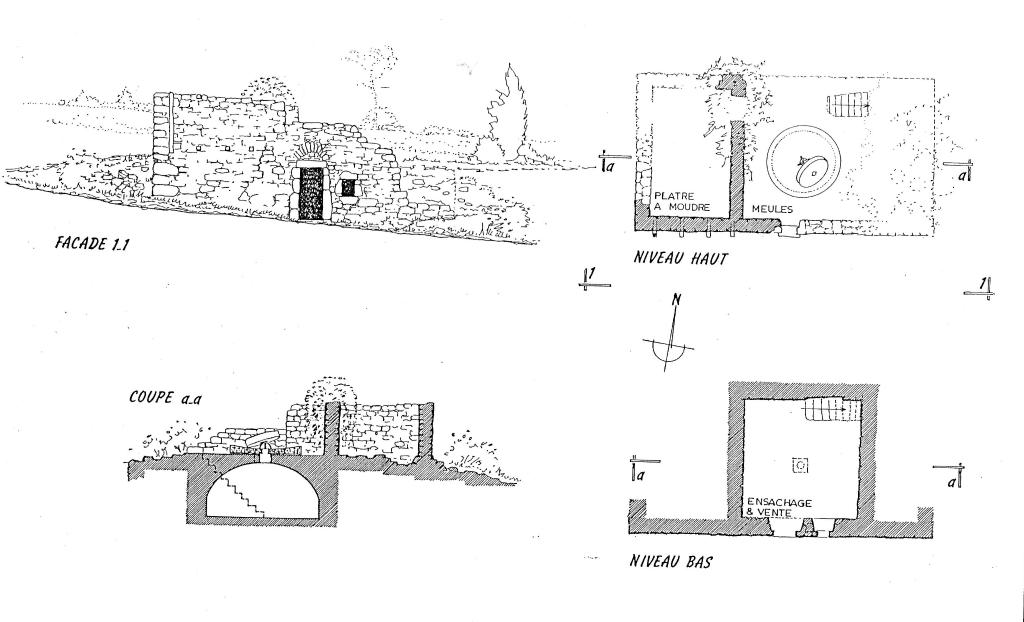

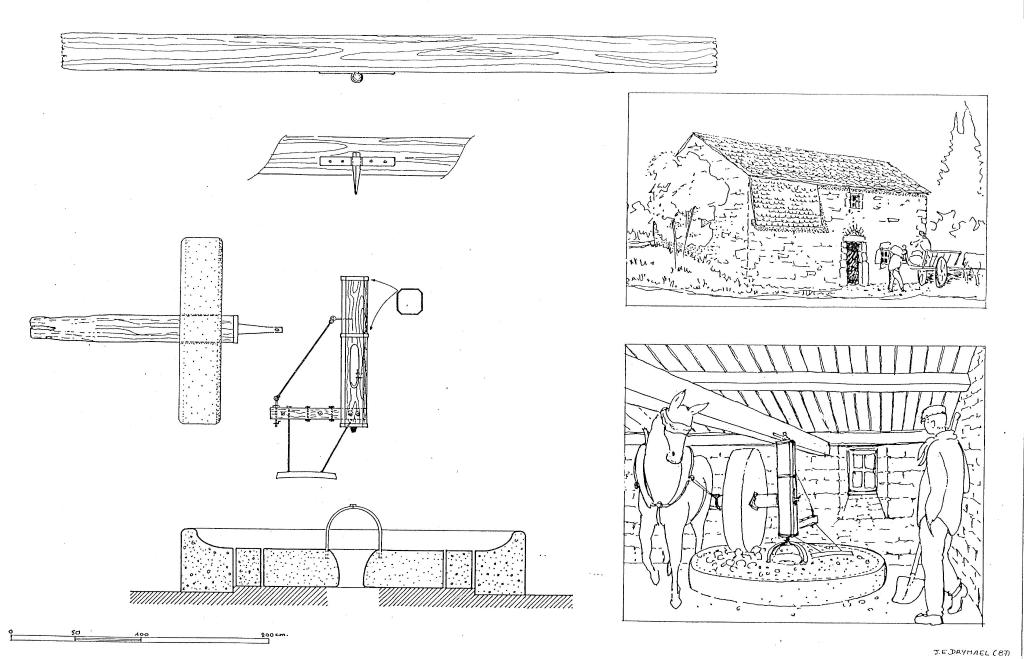

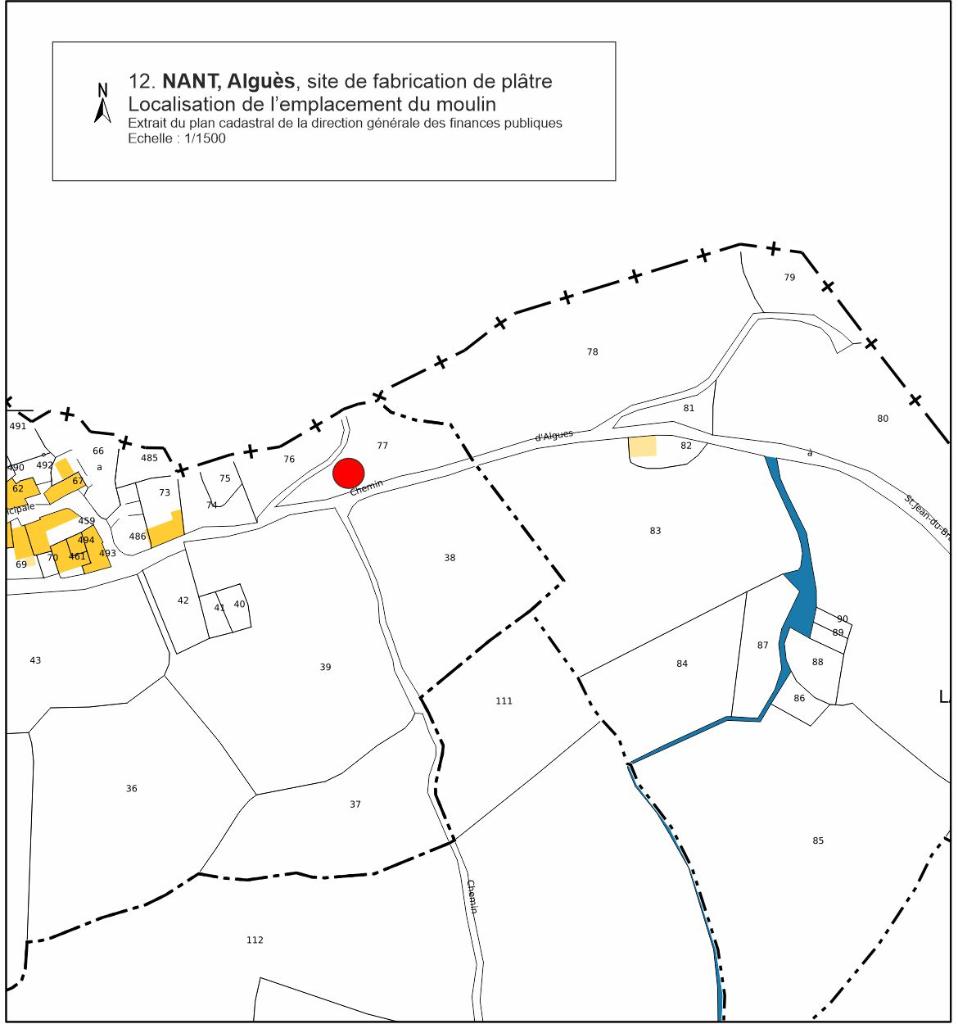

Deux ans plus tard, J.-P. Guilhou est décédé mais sa veuve et son gendre continuent la société avec Gasc et Anterrieu. Ils s'entendent avec 2 autres Guilhou pour bâtir un moulin à plâtre (acte chez le notaire Marcorelles). Alors que l'on broyait le plâtre en utilisant des massues, le moulin, construit en 1843, utilisait l'énergie animale et était bâti sur deux niveaux. Le site du moulin est choisi à égale distance des diverses carrières du village. Le terrain sur lequel était construit le moulin appartenait à J. -M. Guilhou, non membre de la société, ce qui entraîna un élargissement de l'entente qui fonctionna sans heurt durant de nombreuses années. Il n'y aurait eu litige qu'en 1905, date à laquelle la famille Guilhou demanda copie de l'acte notarié de 1843.

La statistique industrielle de 1860 (A.D. 12, 6M736) indique qu'Anterrieu et "associé" avait un ouvrier à la journée et un ouvrier à la tâche ne travaillant que pour lui. L'établissement industriel produisait 100 quintauxl métriques de plâtre à partir de 500 quintaux métriques. Le rendement est plutôt faible.

Pour tous le travail était saisonnier et se concentrait sur 4 mois (printemps, été) alors que les 8 mois restant (automne, hiver) les ouvriers étaient employés à l'agriculture. Etant donné que la fabrication du plâtre coïncidait avec les périodes de grands travaux agricoles, la construction d'un moulin à traction animale était bienvenue.

L'exploitation cessera vers 1912-1916 selon Mme Carrière. Seule la famille Guilhou produisait encore du plâtre de manière épisodique. Cette production est resté jusqu'à la fin un complément de revenu.

Le site du moulin est situé à égale distance des diverses carrières du village. Conçu pour utiliser l'énergie animale, il était construit sur deux niveaux. Le niveau supérieur, situé sur le chemin des carrières, servait d'entrepôt pour le gypse et les les meules. Le niveau inférieur, situé au bord de la route, servait pour le tamisage et la mise en sac.

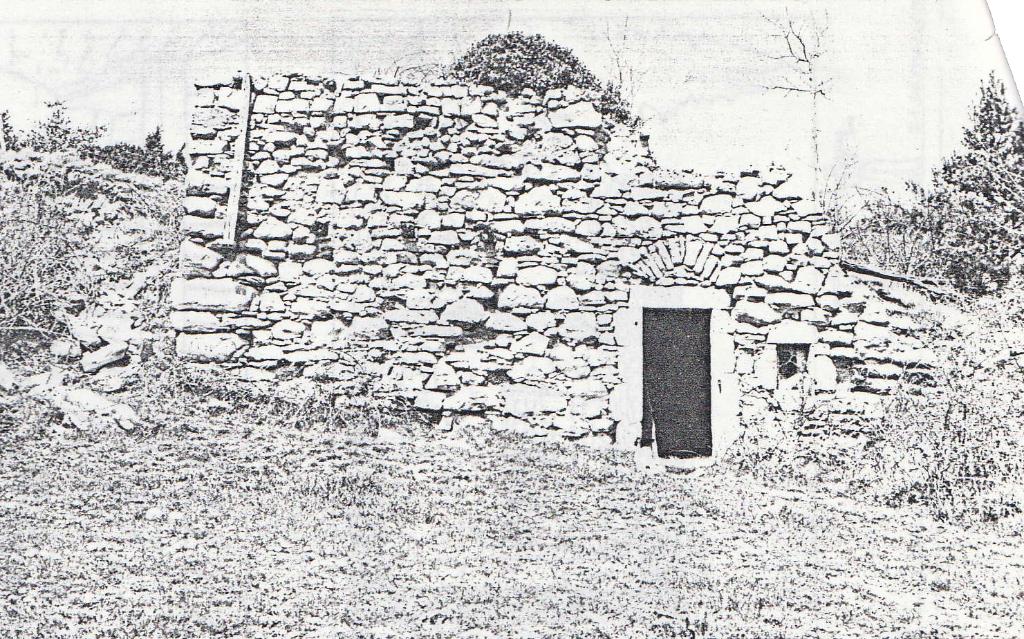

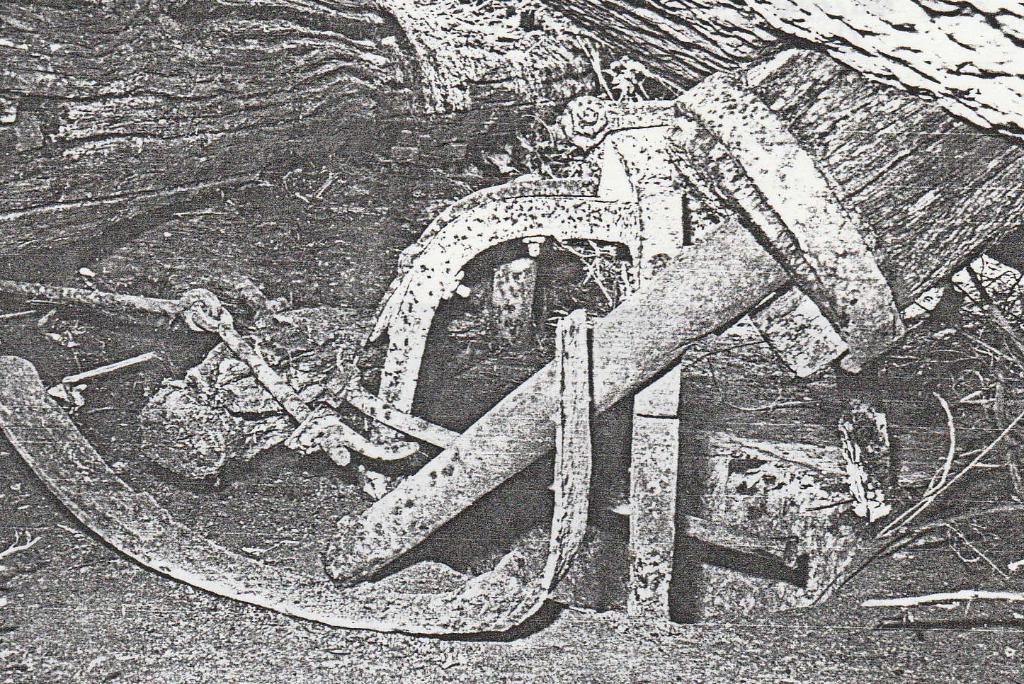

En 1987, il subsiste du moulin le rez-de-chaussée dans lequel on distingue l'axe de la meule courante couchée, deux poutres de la toiture écroulée et l'arbre vertical de la meule avec son étrier cerclé de métal. Les meules en grès ont un diamètre d'environ 140 cm et une épaisseur de 35 cm. Les arbres des meules ont été taillés dans du bois de chêne.

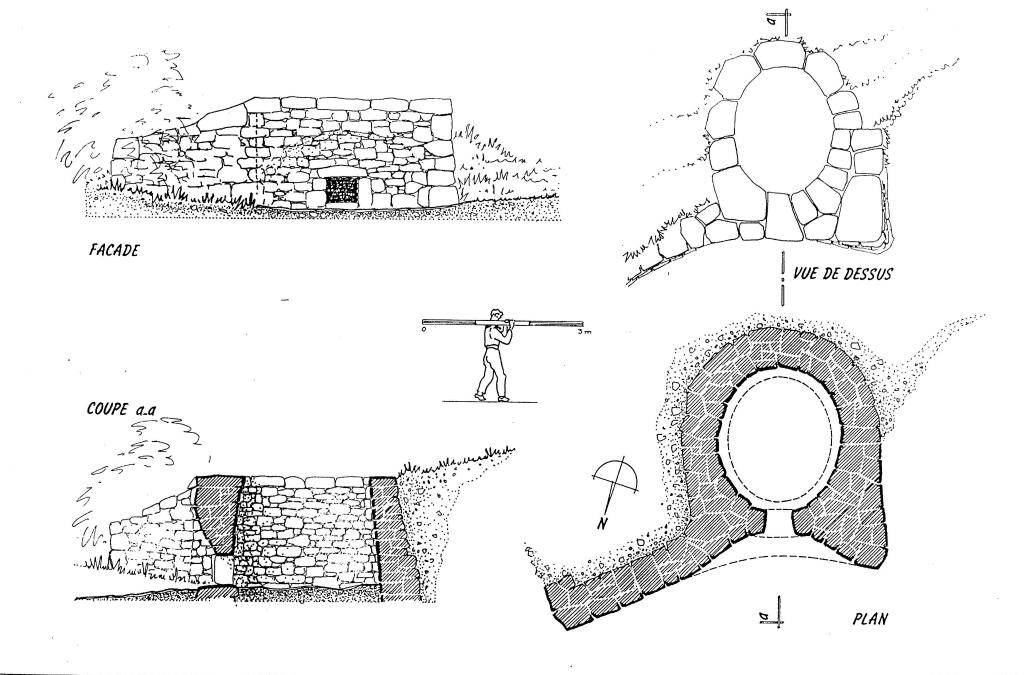

Deux fours avaient été construits sur le site, chacun avec un volume d'environ 8 à 9 m3. On devait y bruler au minimum 160 à 190 q. de gypse en une fournée. Les deux fours brûlaient en alternance. L'acte de 1843 détaille le fonctionnement. Il fallait 4 jours pour installer le gypse dans le four, dont 48 heures de cuisson proprement dits et le laisser refroidir. Il fallait ensuite 4 jours pour vider le four et amener le gypse dans le magasin du moulin, le broyer en plâtre et le mettre en sacs.

On brûlait environ 300 fagots pour cuire 300 quintaux de pierre. On utilisait une "fourquebelle" ou "fourchine" pour recharger le feu en fagots : une fourche à deux dents fixée au bout d'un long manche de bois et un "redaple" pour retirer les cendres : une raclette en bois similaire à celle utilisée dans les fours à pain

Statistique industrielle de l'Aveyron 1860.

Maurice Vassas, La vallée de la Dourbie de la source à Cantobre, 1951, réédité en 1998 par l'association d'histoire et de généalogie de Saint-Jean-du-Bruel

Albert carrière, le Journal de l'Aveyron, Rodez, n° 11, du 13 mars 1938

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie